ゼミでは都市・地域計画、交通計画の知識習得に加えて、学習・研究活動を進めていく上での基礎力としてのコミュニケーションスキルアップを目指して、実際に新聞や本を読んで意見をレポートとして書くこと、まちづくりや社会問題をテーマにグループディスカッションをすること、論理的思考力を養うための問題を解いたりディベートを行ったりといった社会人になれば求められる基礎力の養成に取り組みます。また卒業研究テーマの絞り込みから研究の進め方を学ぶことを目標に都市計画関連論文の講読や研究指導を中心に卒業論文・修士論文の作成に取り組みます。

2017年度の4年生は、「自転車レーンの整備効果について」、「BRT導入の現状と課題」、「条例による屋上緑化の取り組みの現状とその課題」、「地域公共交通網形成計画における公共交通維持方策に関する研究」、「立地適正化計画に見るコンパクトな都市構造とその誘導施策について」といったテーマで卒業研究に取り組みました。

■都市計画、まちづくりとは・・・

都市計画、まちづくりを難しく考える前にあなたの住むまちについて少し考えてみましょう。

どのような問題が思い浮かびますか?また、どうなればいいと思いますか?

たとえば・・・

|

○歴史的な町並みが失われていく。 ○大切な自然が浸食されていく。 ○道が狭い、家が密集している。 ○街中の商店街が衰退している。 |

|

まちの問題点

|

|

都市計画、まちづくりとは

このようなまちの問題解決、 目標を達成する手段の一つ です。 |

|

○まちにもっとみどりが欲しい。 ○安全・安心な歩行空間が欲しい。 ○まちの回遊性を高めたい。 ○居住環境を良くしたい。 |

|

まちの目標

|

|

■都市計画・まちづくりの研究分野

まちは様々な年齢・立場の人から構成されているため、まちのかかえる問題解決や目標を達成するためにはあらゆる角度から考える必要があります。一般的に都市計画、まちづくりの取り組みは、「ハードのまちづくり」「ソフトのまちづくり」といったように「ハード」と「ソフト」に分けられます。そのため福島ゼミの研究内容は幅広い分野にわたります。

|

〔ハードのまちづくり〕

○再開発をして便利で機能的なまちをつくる ○道路や公園などの都市施設をつくる ○新しいまちをつくる →まちを形づくっていくための取り組み 〔ソフトのまちづくり〕 ○まちのルールづくり(まちづくり協定 など) ○まちの活性化(イベント、美化活動 など) ○福祉、防災(コミュバス運行、住民連携 など) →必ずしも具体的な「形」にならない取り組み |

|

まなぶこと,考えること,研究していくこと

◎どういうまち、都市が好ましいのか

- 都市計画マスタープランづくり

- 地区将来像の描画

◎都市計画やまちづくりのすすめかた

- 市民参画のあり方を考える

- パブリック・インボルブメントのすすめかた

- 地区計画や都市計画マスタープラン策定プロセスを考える

◎好ましいまち・都市にして行くにはどうしたらよいか

- 良好な景観をどう形成するか

- 良好な土地利用をどう実現するか

- 大切な自然環境をどう保全していくか

- 人の意識や行動をどう誘導するか

◎地域のとらえ方,表現の仕方,分析の仕方

- 都市や地域の推移の分析

- GIS技術の応用を考える

◎決め方を考える

- 合意形成の進め方

- 総合評価の仕方

- 市民参加の計画案の検討と評価

研究テーマ例

◎「環境共生都市」に関する研究

地球環境を保全する様々な取り組みが世界各地で行われていますが、都市のあり方から地球温暖化対策に取り組もうという考えがあります。先進的な取り組みを行っている国内外の事例を参考にしながら、持続可能な環境と共生する都市、低炭素都市、コンパクトな都市づくりについて研究を進めています。

◎良好な地域環境を形成するしくみづくりに関する研究

安全で快適なより良いまちを形成するために、行政は規制・誘導手法を用いたり事業を行う等、様々なしくみを活用しています。しかし、まちは地域によって多様で、それぞれのまちにおいて問題や解決方法も異なります。それぞれのまちに応じたまちづくりのしくみが必要となります。ゼミでは様々なまちについて勉強し、まちづくりの方法について研究や調査を行っています。

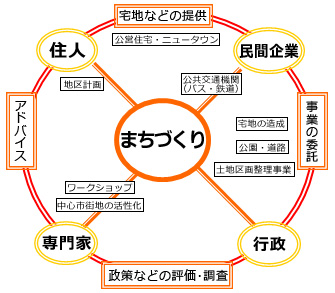

◎市民と協働のまちづくりに関する研究

都市計画・まちづくりは行政のみが担うものではなく、市民の参画を得てその市民的発想を生かしながら協働して立案していくことが重要になってきています。そこで、市民との協働のあり方、すすめ方、計画の提示方法、調整の方法などそこにおける課題の検討や主体としてのNPOや街づくり協議会などの市民まちづくり活動のあり方などについても研究しています。

◎景観形成・町並み保全に関する研究

景観や町並みに対する関心は徐々に高まってきており、最近は景観訴訟が起こされたりまちづくりの一手法として取り入れられたりしています。また2004年には景観法が施行され、景観整備に対する環境が揃いつつあるといえます。一口で景観・町並みといっても歴史的環境保全もあれば景観誘導・形成、景観行政、景観まちづくりなど様々な分野に広がっています。こうした状況の中で、望ましい景観とはどういうものなのか、また人々の景観に対する認識、景観形成における問題・課題などを探り、今後の景観づくりのあり方を目的とした研究を行っていきます。

◎GISや地域分析手法の都市計画への応用研究

都市計画における土地利用、地域分析、住民参加、交通計画、景観、防災、バリアフリーなど、様々な分野で活躍する道具がGIS(地理情報システム:Geographic Information Systems)です。GISは地図上に様々な情報を重ね合わせて表示したり、地域の情報を分析するシステムのことです。GISの最大の特徴は、地図などのビジュアルな表現(視覚化)で、状況や将来像の理解を促進・共有することができます。具体的には、公共事業におけるインターネットGISを用いた計画支援システムを実際に構築し、住民にそのシステムを使って実際の公共事業の評価を行ってもらうことも可能になります。そして、その結果と従来のアンケート調査を比較することによって、構築したシステムの有用性について研究を進めていくことができます。

◎地域活性化に関する研究

人々は都会へと移り住み、地方では人口減少が進んでいます。そのため高齢化がおこり、伝統芸能の衰退や地域コミュニティの変化など様々な問題が起こっています。衰退してしまう地方をどのように活性すればいいのか。ゼミでは行政の視点、住民の視点等いろいろな視点から地域の問題等を考え、地域活性の方法を探り、研究を進めています。現在、養父市の都市計画マスタープランづくりのなかで、今年度養父市まで延伸される予定の北近畿自動車道路を活かした地域産業の創生やそのための高速道路IC周辺土地利用の検討、良好な景観要素のひとつ養蚕農家を活かした町おこしなど、市と共同で研究しています。