イメージ論研究

イメージと感性、見ることと書くこと

このゼミのテーマはイメージと感性です。ここで言う「イメージ」とは「古今東西の芸術、もしくはそれに類似する視覚表象」のことで、具体的には「絵画・彫刻・建築・庭園・写真・パフォーマンス・ファッション・マンガ・アニメ・ゲームなど」を指します。また「感性」とは「ヒトのココロが折につけて動く方向と度合い」のことで、シンプルに「なにかに惹かれること、なにかに喜びを覚えること」と言い換えてもいいでしょう。

このゼミの目的はイメージと感性の関係を多角的に考察することですが、ことはそれほど容易ではありません。その理由を端的に述べるとすれば、それは作者にさえ自分の制作したイメージが何をするのか分からないからです。ただ、作者にも分からない対象だからこそ、イメージを考えることはとてもおもしろいです。このゼミが提供するのはそのおもしろさを味わう場です。

さて上記の成果を、各自の卒業研究レポートというカタチにします。ここでは「見ること」と「書くこと」というふたつの行為を結び付けなければなりません。「自分の見たものをどう書けばいいのかわからない」「自分の感じたことをどう言葉にすればいいかわからない」という経験は誰しも憶えがあるでしょう。これらの困難を乗り越えるのはもちろんですが、そこに留まらず、「自分の見たものが誰にでも分かる」「自分の感じたことが誰にでも伝わる」ような形式に整えることを目指します。この形式を、ヒトは「論文」と呼びます。「レポート」ではなく「論文」を作成する苦労は大学ならではの経験です。ぜひ勇気を出して進んでください。

イメージに深く寄り添う二年間

このゼミで用いる方法は、これまで人類がすこしずつ積み上げてきた「イメージと向き合う技術」です。この技術を、ヒトは「美術史学」もしくは「美術批評」と呼びます。もちろん、最初からそうした技術に慣れ親しんでいる学生は皆無ですので、ゆっくり馴染んでいきましょう。

まず三年生の前期では、イメージにかんする専門的な著作をひとつ取り上げ、それをメンバーで分担して読み進める「講読」をします。発表者は、見たことがないイメージが出てきたらそれを探し、知らない単語が出てきたらそれを調べ、自分の担当箇所にかんする理解を発表します。それを聞くメンバーは発表者になにかしら質問をしてディスカッションをします。

続く三年生の後期では、ふたつのイメージ作品(アニメ、マンガなど)を全員で鑑賞し、その作品についてメンバーごとに設定されたテーマで「レポート作成」をします。ここで書いた互いのレポートを読み合ってディスカッションをしますが、この瞬間は例年、かなりの盛り上がりを見せます。

四年生の前期では、就職活動と並行して、自分の卒業論文のテーマに関連する資料を集め、それを読み進めて内容を発表する「資料読解」をします。このころにはメンバーもディスカッションに慣れてきており、互いの研究テーマへの好奇心をふまえた、高度な質疑応答ができるようになります。

そして四年生の後期では、いよいよ「論文作成」が本格化します。メンバー各自の進捗を担当教員と共有しつつ、難しい箇所や危うい点への対処を一緒に考えていきます。締め切りにできるだけ追い立てられないよう、余裕を持ったスケジューリングを目指します。

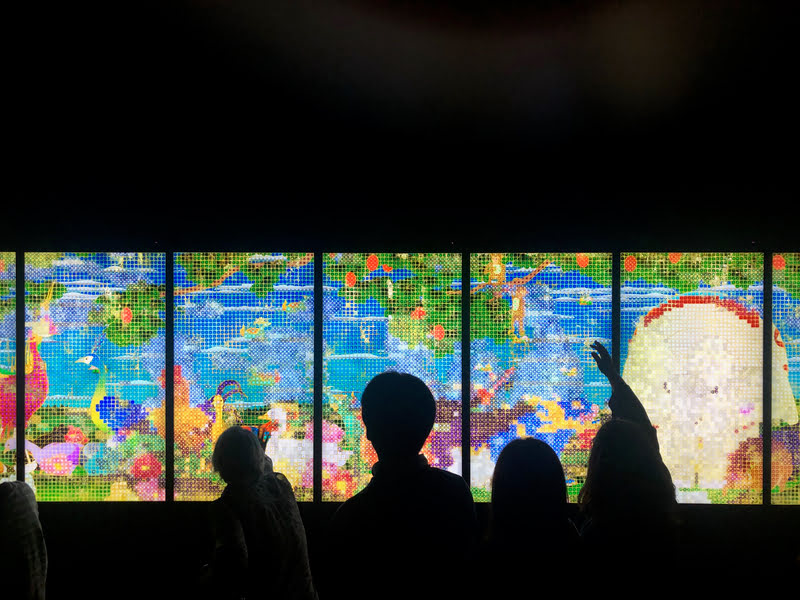

以上のとおり、このゼミは比較的オーソドックスなスタイルで進みます。ただ、ひとつ異なる点があるとすれば、それは校外実習の実施でしょう。不定期ではありますが、すくなくとも年に数回は美術館へ実習に行きます。これまでの実績で、近隣の美術館を除くとすればたとえば豊田市美術館、名古屋市美術館、姫路市立美術館などで実習を行いました。実際に美術作品の前に身を置く経験は、イメージと感性のつながりをはっきり感じる機会になります。

卒業研究の具体的なテーマ

イメージに関連するものであれば、研究テーマを自由に設定することができます。ただし「論文」という形式を目指す以上、なにかしら「他人に分かる」「他人に伝わる」ものに整える必要があります。このあたりも担当教員と相談しながら進めます。ちなみに以下が、過去のメンバーが作成した卒業論文のタイトルです。参考にしてください。

「少年マンガとヒロイズムの現在 ——『僕のヒーローアカデミア』における悪と苦悩」

「流線型の線、未来派の未来 —— 前衛芸術とカーデザイン」

「火焔にはためくリボン —— 岡本太郎の立体作品」

「町火消の表象 —— 浮世絵、アニメ、映画」

「憧憬を媒介する模様 —— KAT-TUNとSixTONESの映像作品」

「資本と情報のあいだに —— 新海誠作品が映す食のイメージ」

「21世紀のロトスコープ —— スケートボードとバンドの表象」

「眼を逸らすキリスト —— ダリ後期作品における聖性の表象」

「瞳が映す欲望 —— 奈良美智が描くオッドアイの子どもたち」

「恐れと憧れとそれから —— アニメ・マンガにおけるムスリム的表象」

「ヒト型ロボットにみる身体性 —— 瞳、血、肉」

「処女性と母性の軋轢 —— 戦闘美少女アニメをめぐって」