近現代地域社会研究

基本技能=「読む」「話す」「聞く」「書く」を大切にして経験を積む

このゼミでは、皆さん自身の身近な興味や関心を出発点として、最終的に「他の人に読んでもらえる論理的な文章=論文」を書きあげることを目指します。そのためには、論文を書くための手順を段階的に身に付けていくことが必要です。

3年生の前期では、構成と内容が比較的しっかりした本をみんなで読み、その内容を自分の言葉で説明できるように各人が要約する、という作業を行ないます。これは、インプット(外部情報を適切に取り入れる)と、アウトプット(自分の理解を相手にも理解できるように表現する)の両方の訓練となります。

そして後期では、自分自身の関心にしたがって、前期に読んだのと同じレベルの本や学術論文を選び、その内容を互いに報告する、という段階に入ります。これは、前期の作業の発展形であるとともに、卒業研究に向けて、自分の関心を見つめ直し、頼りとなる先行研究を探すプロセスでもあります。

4年生になれば、就職活動と並行して、卒業研究のテーマを考え、資料を集めて、論点を絞り込みながら、議論の構成を少しずつ練り上げていきます。この時には、個別の面談を中心にしつつ、ゼミの中で議論して意見を交換したり、情報を共有したりもします。ゼミ生の皆さんは、個人単位の孤独な作業と共同作業との間でバランスを取りながら、卒業研究レポートを書き上げていくことになります。

総じて、本を読んだりメモを書いたり質疑応答をしたり、といったオーソドックスなスタイルのゼミだと思います。

担当者は日本と韓国の近現代社会を主な研究対象にしていますが、皆さんは必ずしもそれにとらわれる必要はありません。「自分の考えていること/言いたいこと」を明確にして、それを他人に伝えて「わかってもらう」ためには、どのようなことを考え、どこに気を配る必要があるのか。ゼミという場を通じて他人の力を借りながら、互いに学んでいきましょう。

過去の卒業研究テーマの例(抜粋)

- 日本におけるプロフットサル選手の現状

- サン・チャイルドはどこに置くべきだったのか

- 実写版『アラジン』にみる女性像

- 聖地巡礼者に共通する心理についての研究

- 外国人労働者の受け入れについての探究

- 日本国内の外国人労働者による犯罪について

- 公営ギャンブル・競艇の生き残り

- 5次元ミュージカルの魅力と新たな可能性

- 日本に来たK-POPアイドルは何故日本語を話すのか

- 日本の自殺対策と私たちにできること

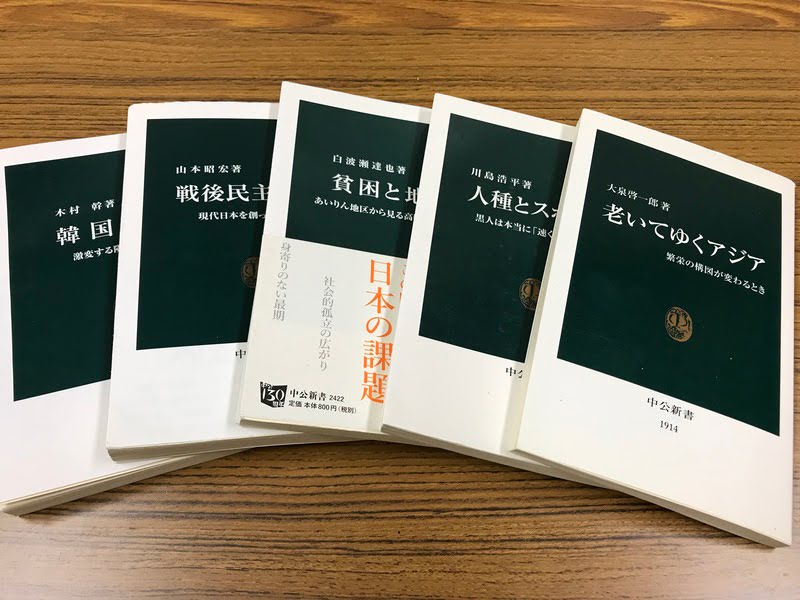

〈写真〉過去にゼミで使ったテキスト(最近は中公新書を導入に使っています)