仼慜崋 師崋仺

仛 俠俷俶俿俤俶俿俽 仛

僼儗僢僔儏儅儞傪寎偊偰

恾彂娰挿丂揷懞丂枮曚

乮崙嵺尵岅暥壔妛晹丂嫵庼乯

丂拞悽妛栤偺妚怴傪栚巜偟丄怴偟偄婣擺朄偵婎偯偔宱尡榑揘妛偵婎慴傪抲偄偨僀僊儕僗偺揘妛幰僼儔儞僔僗丒儀乕僐儞偼丄傑偨亀悘憐廤亁傪挊偟偰僀僊儕僗偵悘昅偺僕儍儞儖傪奐偄偨丅偙偺彂暔偺拞偱丄儀乕僐儞偼妛栤偵偮偄偰榑偠偨売強偱傢偢偐側偑傜撉彂偵偮偄偰怗傟偰偄傞丅偦偙偱斵偼撉彂偺栚揑偵偮偄偰丄乽斀榑偟撉攋偡傞偨傔乿傗乽怣偠偰娵撣傒偵偡傞偨傔乿丄傑偨乽榖戣傪尒偮偗傞偨傔乿偵撉傫偱偼側傜偢丄乽弉峫偟弉椂偡傞偨傔乿偵偙偦撉傓傋偟偲偟偨丅傑偨撉彂朄偵怗傟偰丄偁傞傕偺偼乽偪傚偭偲枴傢偭偰傒乿偁傞傕偺偼乽撣傒崬傓傋偟乿偲偡傞偑丄偟偐偟乽彮偟偽偐傝偺彂暔偼傛偔姎傫偱徚壔偡傋偟乿偲偄偆丅偝傜偵撉彂偺岠梡偵偮偄偰丄夛榖偑乽婥偺偒偔恖娫乿丄彂偔偙偲偑乽惓妋側恖娫乿傪嶌傞偺偵懳偟丄撉彂偼乽廩幚偟偨恖娫乿傪嶌傞偲尒偨丅悘昅偲偄偆惈幙忋偐傜傕悺尵偵偲偳傑傝丄杮奿揑偵撉彂榑傪揥奐偟偰偼傕偪傠傫偄側偄偑丄娙寜側拞偵傕撉彂偵偮偄偰偺僄僢僙儞僗偑偁傞掱搙弌偰偄偰柺敀偄丅

丂庴尡愴憟偺尰忬偺壓丄彅孨偑嫵壢彂丒嶲峫彂埲奜偺撉彂偺宱尡傪廫暘帩偪摼側偐偭偨偙偲偼憐憸偵擄偔側偄丅偦傟偩偗偵丄帺暘偺慖戰偟偨愱栧椞堟偵偮偄偰偺愱栧抦幆偺拁愊偼傕偪傠傫丄朙偐側堦斒揑嫵梴傪恎偵偮偗丄崙嵺帪戙偵憡墳偟偄抦幆偲恖奿傪旛偊偨恖娫宍惉偺偨傔偵傕丄帺桼偱帺庡揑側撉彂偑晄壜寚偺梫審偱偁傞偙偲傪丄僼儗僢僔儏儅儞偺戞堦偺帺妎偲偟偰傕偮偙偲傪嫮偔梫朷偟偨偄丅

丂宱嵪偺崅搙惉挿偲偲傕偵愴屻幮夛偵戝廜壔尰徾偑恑傒丄戝妛傕偦傟偐傜帺桼偱偼偁傝偊側偐偭偨丅乽戝妛偲偼壗偐乿偑夵傔偰栤傢傟偐偹側偄傎偳戝妛偼曄壔偟丄妛惗惗妶偵傕戝偒側曄杄偑尒傜傟偨丅妛惗偺妶帤棧傟尰徾傕偦偺傂偲偮偲偟偰巜揈偝傟偰偄傞丅偟偐偟丄戝妛偲妛惗惗妶偑偳偆曄傢傠偆偲傕丄憂憿揑丒帩懕揑偱擲拝椡偺偁傞巚峫椡偺熂梴偺偨傔偵丄帺桼偱帺庡揑側撉彂偑寛掕揑側廳梫惈傪帩偮偙偲偵曄傢傝偼側偄偼偢偱偁傞丅

丂彅孨偼偄傑丄乽壗傪偳偆撉傔偽傛偄偐乿丄撉彂偺僀儘僴偺栤戣偵捈柺偟偰偄傞丅偦偺僲僂僴僂傪埨捈偵庤偵擖傟傞偙偲偼梕堈偱偼側偄丅愭惗曽偺巜摫傪庴偗側偑傜傕丄撉彂傊偺搘椡偺戝晹暘偼彅孨帺恎偺愑擟偵偐偐偭偰偄傞丄偦偺搘椡偺愊傒廳偹偺壥偰偵偼丄乽撉彂偺妝偟傒乿偺敪尒偑懸偭偰偄傞偼偢偱偁傝丄偦偆側傟偽妛惗惗妶偼偙偺忋傕側偔僗儕儕儞僌側傕偺偲側傠偆丅偦偆側傞偨傔偵丄恾彂娰偼惿偟傒側偒嫤椡幰偱偁傝偨偄偲巚偆丅

CONTENTS傊

![]()

傢偑乽僀儞僪偺敪尒乿

乗乗崙嵺幮夛榑偺慜採乗乗

朄妛晹丂嫵庼

彫愹丂堯梇

惾傪備偢傞僀儞僪恖

丂傕偆偩偄傇愄丄巹偼僇儖僇僢僞偵偄偰丄偁傞擔偁偺奨傪栐偺栚偺傛偆偵憱傞楬柺揹幵偵忔傝宲偄偱丄搶惣撿杒偲壗帪娫偲梙傜傟偮偯偗偨偙偲偑偁傞丅栭峏偗偵崀傝偨偲偒丄巹偼姰慡偵柪偭偰偄偨丅壗偺偨傔偵偦傫側偙偲傪傗偭偨偺偐丄偦偟偰偁偺栭偳偆傗偭偰廻傑偱婣傝偮偄偨偺偐丄傕偆婰壇偵偼側偄丅憢偺奜偵偼悽偵桳柤側嫄戝側昻崲偺晽宨偑棳傟偮偯偗偨偼偢偩偑丄偦偺報徾傕傕偆敄傟偰偄傞丅偦傟偵巹偼僀儞僪偺昻偟偝偵偮偄偰杮傗摑寁偱抦偭偰偄偨偺偱丄偁偺偲偒偺宨怓偵偦傟傎偳嬃偄偨傢偗偱偼側偐偭偨丅

丂偟偐偟丄崱偱傕慛柧偵怱偵巆傞忣宨偑偁傞丅偦傟偼偁偺擔丄僀儞僪恖偑枮堳偺幵撪偱偄偐偵傛偔晈恖丄榁恖偨偪偵嵗惾傪備偢偭偰偄偨偐偲偄偆偙偲偩丅乽傎傜偁偦偙偵彈偺恖偑棫偭偰偄傞乿偲偄偭偰丄崢偐偗偰偄傞巹傪棫偨偣偰偔傟偨恖傕偄偨丅

丂巹偼恀偵嬃偄偨丅僱儖乕傕僼僅乕僗僞乕傕杧揷慞塹傕彂偄偰偄側偄丄偦傟偼巹偺偝偝傗偐側乽僀儞僪偺敪尒乿偱偁偭偨丅僀儞僪偵偮偄偰壗偐傪彂偔偲偒丄揙掙揑偲偐寖偟偔偲偐偄偆暃帉偑傛偔帡崌偆乮偲偄偆廗姷偑偁傞乯丅偩偐傜巹偼偁偺擔偺懱尡傪乽僀儞僪恖偨偪偼揙掙揑偵丄寖偟偔惾傪備偢傝傑偔偭偨乿偲彂偔偙偲偑偱偒傞丅

屌掕娤擮傪偺偧偔偙偲

丂偱傕丄側偤偙傫側彫偝側偙偲偑嬃偒偱偁傝丄敪尒偱側偗傟偽側傜側偐偭偨偐丄偦傟偼巹偺偦傟傑偱偺僀儞僪偵偮偄偰偺僀儊乕僕丄屌掕娤擮偺側偐偵丄嵗惾傪扗偄偁偆僀儞僪恖偺巔偙偦偁傟丄偦偺媡偑偤傫偤傫偲偄偭偰偄偄傎偳側偐偭偨偐傜偱偁傞丅偦偟偰偙傟偼巹偩偗偱偼側偐偭偨偺偩傠偆丅偙偺僄僺僜乕僪傪婣崙屻巹偼偁傞彫偝側嶨帍偵彂偄偨偑丄傎偲傫偳扤傕怣偠側偐偭偨丅巹偲偟偰偼乽塕偩偲巚偆側傜丄摨偠偙偲傪傗偭偰偔傟乿偲偄傢側偗傟偽側傜側偐偭偨偺偱偁傞丅

丂僀儞僪偵尷傜偢巹偨偪偼懡偔偺奜崙偵侾偮偺屌掕娤擮傪書偄偰偄傞丅傑偢愭擖娤偲屌掕娤擮傪媈偭偰偐偐傞偙偲偑丄巹偺崙嵺幮夛榑偺慜採偱偁傞丅愭擖娤偺備偊傫偼婔偮傕偁傠偆偑丄杮傕偦偺傂偲偮偱偁傞丅僀儞僪偺応崌丄慜婰俤丏俵丏僼僅乕僗僞乕偺亀僀儞僪傊偺摴亁乮拀杸彂朳乯偍傛傃杧揷慞塹亀僀儞僪偱峫偊偨偙偲亁乮娾攇怴彂乯偑丄屆揟揑偵偡偖傟偨杮偱偁偭偨備偊偵丄偦偺屻偺彂偒庤偨偪桳宍柍宍偺塭嬁傪梌偊偮偯偗丄僀儞僪杮偺傂偲偮偺僗僥儗僆僞僀僾傪嶌偭偰偄偭偨傛偆偩丅偮傑傝僀儞僪偼塱墦丄愨懳丄挻懎偲偄偭偨惞側傞尵梩偱彂偐傟傞傕偺偱側偗傟偽丄寖偟偔帺屓庡挘偽偐傝偡傞丄恾乆偟偄恖偨偪偺悽奅偲偄偆傆偆偵昤偐傟偡偓偨偺偩丅拪徾揑偵偨偰傑偮傜傟傞偐丄儃儘僋僜偵偄傢傟傞偐偺偳偪傜偐偑丄偙傟傑偱偺戝懡悢偺杮偺側偐偺僀儞僪偱偁偭偨丅嬧峴堳丄嫵巘丄俷俴側偳傕偄傞僀儞僪偼傎偲傫偳彂偐傟側偐偭偨偺偱偁傞丅

丂屻擭丄捙柤惤偼惞抧儀僫儗僗傪椃偟偰丄偦偙偱巰幰偺憫尩傗斶嶴傪傒傞偐傢傝偵丄壨娸偱僶儗乕儃乕儖偵嫽偢傞彈巕崅惗偺巔偵偄偨偔姶摦偟偨偁偘偔亀僀儞僪偱儚僔傕峫偊偨亁乮彫妛娰乯傪彂偄偨丅壗偼偲傕偁傟丄戝嶌壠偺尃埿偵僴儉僇僢僞彫嶌壠乮幐楃偩偑乯偺怱堄婥偑偦偺杮偺傛偝偱偁偭偨偲巚偆丅

庱姞傝懓偼栰斬偐

丂婥傑傑偱帺桼側椃偑丄巹偵偲偭偰愭擖娤攋夡偺壗傛傝偺嫵壢彂偲側偭偨丅偨偟偐偵乽搶撿傾僕傾偺恖偼僫儅働儌僲乿偲偄偆掕愢偼丄挬偐傜摥偔擾柉丄懹偗偰偄傟偽偛斞偺怘傋傜傟側偄僗儔儉偺巕嫙偨偪偺巔傪尒偰偄傞偩偗偱曵傟傞丅偙傫側掕愢傪孞傝曉偟偰偄傞妛幰偺摢偺拞傪偺偧偄偰傒偨偄偲偡傜巹偼巚偆丅

丂偟偐偟丄尰幚偺椃偩偗偱側偔丄撉彂傊偺椃丄偦偙偐傜惗傑傟傞棟孅傕丄屌掕娤擮攋夡偺傛偒庤棫偰偲側傞丅偨偲偊偽丄僯儏乕僊僯傾偺庱姞傝懓偼丄栰斬偲偄偭偰偄偄偐丅巹偼偮偄嵟嬤傑偱庱姞傝廗姷傪傕偭偰偄偨恖偲丄傢偢偐偺側偑傜傕抦傝崌偭偨偙偲偑偁傝丄偦偺懱尡偺榓傗偐偝偐傜丄擔杮偵偼傕偭偲僐儚僀恖偑偄傞丄偲帺怣傪傕偭偰偄偊傞偺偩偑丄偦傟偩偗偱偼愢摼揑偼側偄丅棟孅偑昁梫偩丅傑偢戞侾偵媀楃偲偟偰偺庱姞傝偺暥壔偲丄惗暔愨柵偺暫婍傪嶌傞偵帄偭偨暥壔偺偳偪傜偑栰斬偐偲偄偆崻杮揑側栤戣丅偦偟偰戞俀偵僯儏乕僊僯傾偵偼崱傕栺俇侽侽偺撈棫偟偨尵岅偲撈帺偺廗姷傪傕偮恖乆偺廤抍偑懚嵼偡傞丅偦傟偼丄壗愮擭棃偁偺搰偱偼丄嫮偄傕偺偑庛偄傕偺傪崻偙偦偓柵傏偡暥壔偑側偐偭偨偙偲偺徹嵍偱偁傝丄偩偐傜偁偺恖偨偪偼丄栰斬偐傜傕偭偲傕墦偄恖偨偪偩偲偄偆壖愢傕惉傝棫偮偺偱偁傞丅

暔岊偄偨偪偺嫵偊傞偙偲

丂巹偺崙嵺幮夛榑偺拰偼丄傑偢偼丄巹偨偪傪曪傒崬傓堎暥壔偵娭偡傞愭擖娤傪丄帺暘帺恎偺姶妎偐傜愻偄捈偟丄傑偪偑偭偰傕乽崟恖丄僸僗僷僯僢僋偺抦揑悈弨乿塢乆傪偄偭偨偳偙偐偺庱憡偺傛偆側嬸偐偝偵偍偪偄傜偸偙偲傪戞侾偲偡傞丅堦楢偺榩娸曬摴偺側偐偱乽僀僗儔儉偼岲愴揑乿偲偄偭偨尵梩傕偒偐傟偨偑丄偙傟偼悽奅巎偺弶曕傪曌嫮偡傞偩偗偱暘偐傞嬸偐偟偝偱偁傝丄栤戣偼丄偙傫側掱搙偺屌掕娤擮偑僄儔僀恖偨偪偺岥偐傜揹攇偱棳偝傟傞忬嫷偺傗傝偒傟側偝偱偁傞丅

丂巹偼丄妛幰丄巚憐壠丄惌帯壠摍乆偺敪尵偺廳梫偝傪斲掕偟側偄丅偱傕丄偦傟偲摨楍偵傆偮偆偺恖丄掙曈偵廧傓恖傕娷傔悽奅拞偺傆偮偆偺恖偺巚偄傕丄崙嵺幮夛榑偺嫵壢彂偲偟偨偄偲巚偆丅

丂僀儞僪偵栠傞丅僀儞僪偺暔岊偄偨偪偺崅婱偝丄側偳偲偄偊偽媽棃偺揱摑揑僀儞僪杮偺昅抳偲帡偰偔傞偑丄帠幚僀儞僪偵偼丄偡偖戝妛偺嫵抎偵棫偭偰傕偍偐偟偔側偄抦惈偲昳奿偵傒偪偨婄偮偒偺暔岊偄偑僑儅儞偲偄傞偺偩偐傜巇曽偑側偄丅偦偺棟桼偼斵傜偑斱孅偱側偄偐傜偩傠偆丅偮傑傝晉幰偑斵傜偵巤偟傪偡傞偺偼丄晉幰偨偪偑抧崠偵懧偪傞妋棪傪丄巤偟偲偄偆峴堊偵傛偭偰婔暘偱傕尭傜偟偨偄偐傜偱偁傝丄偍楃傪偄偆傋偒偼晉幰偨偪偐傕偟傟偸偲偄偆棟孅偑偁傞丅偩偐傜僀儞僪偺暔岊偄偨偪偼僟儗僜儗偐傜婔傜偔傟偨偐側偳偲偼岥偑偝偗偰傕偄傢側偄丅偦傟偼嬥帩偪偺偔傟傞侾枩墌傛傝傕丄帺暘偨偪偺彮偟忋偵偄傞偩偗偺恖偨偪偑偔傟傞侾侽墌偺傎偆偑偢偭偲懜偄偺偩偲偄偆恀棟傪斵傜偑偟偭偐傝偲懱摼偟偰偄傞偐傜側偺偩傠偆丅斵傜偼俀係帪娫嵖偭偨傝怮偦傋偭偨傝偟偰偄傞偩偗偩偑丄偦偺斵傜偺嫵偊傪丄俀係帪娫摥働儅僗僇傾側偳偲傗偭偰偄傞丄嬥慘帄忋庡媊偺崱偺擔杮偵傇偮偗偰傒傞偲丄偄傠偄傠側偙偲偑尒偊偰偔傞丅奜崙傪妛傇偲偄偆偙偲偼丄怴偟偄嬀偱帺暘偨偪偺巔傪幨偟捈偡偙偲側偺偩傠偆丅

CONTENTS傊

![]()

俠俢儔僀僽儔儕乕偵俰俙倅倅偑拠娫擖傝

丂崟恖偺柉懓壒妝偐傜抋惗偟偨俰俙倅倅偼丄侾侽侽擭嬤偄擭寧傪宱偰丄傾儊儕僇偺戝廜壒妝偐傜悽奅偺僐儞僥儞億儔儕乕儈儏乕僕僢僋傊偲敪揥偟偰偄傑偡丅偦偙偱杮娰帇挳妎幒乮係俥乯偱偼丄棙梡幰偺梫朷偵傕偍墳偊偟偰丄俰俙倅倅偺僗僞儞僟乕僪僫儞僶乕傪拞怱偵偟偨僆儉僯僶僗斦俠俢傪強憼儔僀僽儔儕乕偵壛偊傞偙偲偵側傝傑偟偨丅壒妝僼傽儞偺奆偝傫偺棙梡傪偍懸偪偟偰偄傑偡丅

CONTENTS傊

恾彂娰棙梡偺庤堷偒

乗乗怴擖惗彅孨傊乗乗

丂怴擖惗偺奆偝傫丄擖妛偍傔偱偲偆丅偙傟偐傜奆偝傫偺戝妛惗妶偑僗僞乕僩偡傞傢偗偱偡偑丄奆偝傫偵偲偭偰恾彂娰偼曌妛傪恑傔傞忋偱昁梫晄壜寚側懚嵼偲側傞偼偢偱偡丅

丂怴擖惗偺奆偝傫丄擖妛偍傔偱偲偆丅偙傟偐傜奆偝傫偺戝妛惗妶偑僗僞乕僩偡傞傢偗偱偡偑丄奆偝傫偵偲偭偰恾彂娰偼曌妛傪恑傔傞忋偱昁梫晄壜寚側懚嵼偲側傞偼偢偱偡丅

丂恖惗偺巜恓偲側傞彂暔傪媮傔偰丄傑偨帺妛帺廗偺応偲偟偰恾彂娰傪桳岠偵妶梡偟偰傕傜偆偨傔偵丄怴擖惗偺奆偝傫偵恾彂娰棙梡偺庤堷偒傪摿廤偟傑偟偨丅

丂恖惗偺巜恓偲側傞彂暔傪媮傔偰丄傑偨帺妛帺廗偺応偲偟偰恾彂娰傪桳岠偵妶梡偟偰傕傜偆偨傔偵丄怴擖惗偺奆偝傫偵恾彂娰棙梡偺庤堷偒傪摿廤偟傑偟偨丅

侾丏恾彂娰偺奣梫

丂杮妛偺恾彂娰偼丄杮娰乮怮壆愳僉儍儞僷僗丄俈崋娰侾丄俁乣俇俥乯偲暘娰乮枃曽僉儍儞僷僗丄俀崋娰侾乣俀俥乯偐傜峔惉偝傟丄偦偺強憼帒椏偼丄乮侾乯恾彂栺俀俉枩嶜丄乮俀乯妛弍嶨帍栺俀丆俁俆侽庬丄乮俁乯奺庬怴暦丄寉嶨帍丄乮係乯帇挳妎帒椏乮僇僙僢僩丄價僨僆僥乕僾丄俠俢側偳乯偐傜側偭偰偄傑偡丅偙偺傎偐帺廗丒僌儖乕僾妛廗梡偺墈棗幒傪暪愝偡傞傎偐丄嬤擭媫懍偵晛媦偟偰偄傞儚乕僪僾儘僙僢僒乕傪娰撪偵忢愝偟偰奐曻乮娰奜戄弌傕幚巤乯偡傞側偳僒乕價僗傪偄偭偦偆廩幚偟丄奆偝傫偵夣揔側妛廗娐嫬傪採嫙偡傞偲偲傕偵丄棙梡偟傗偡偄恾彂娰偲側傞偙偲傪栚巜偟偰擔乆搘椡偟偰偄傑偡丅

俀丏杮妛恾彂娰偺摿怓

丂杮妛偍傛傃妛墍撪偺恾彂娰乮戝嶃岺戝恾彂娰丄摨崅峑恾彂幒乯偼丄慡崙偺奺戝妛偵愭偑偗丄僐儞僺儏乕僞偵傛傞恾彂娰憤崌忣曬娗棟僔僗僥儉乮Total Library Information System乯傪摫擖偟偰偄傑偡丅戄弌娗棟傪偼偠傔恾彂娰偺塣塩偵娭偡傞慡嬈柋傪僐儞僺儏乕僞偱張棟偟丄棙梡幰偺梫朷偵偡偽傗偔懳墳偱偒傞傛偆偵側偭偰偄傑偡丅偝傜偵丄妛墍撪奺娰偼僆儞儔僀儞偵傛偭偰寢偽傟偰偍傝丄忣曬偺嫟桳傪偼偠傔塣塩柺偵偍偗傞嫤椡傪捠偟偰丄奺庬偺僒乕價僗傪奆偝傫偵採嫙偟偰偄傑偡丅

丂埲壓丄杮妛恾彂娰偺摿怓偵偮偄偰娙扨偵徯夘偟偰傒偨偄偲巚偄傑偡丅

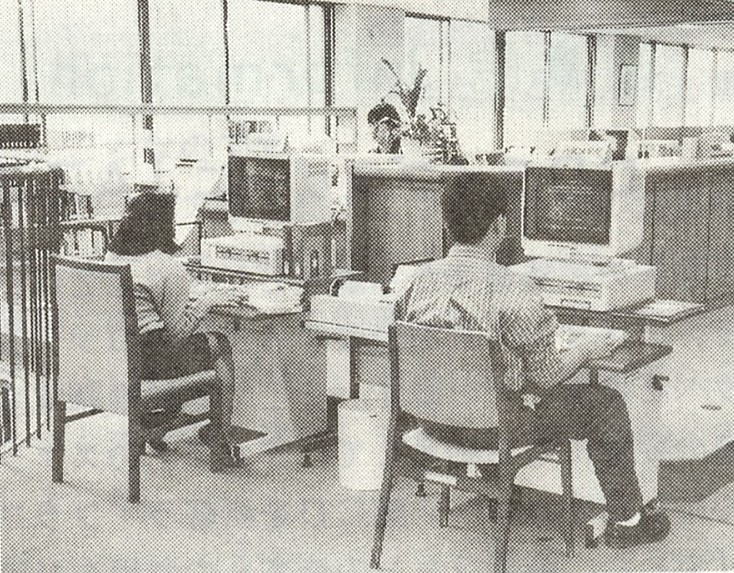

嘆丂強憼専嶕僔僗僥儉

嘆丂強憼専嶕僔僗僥儉

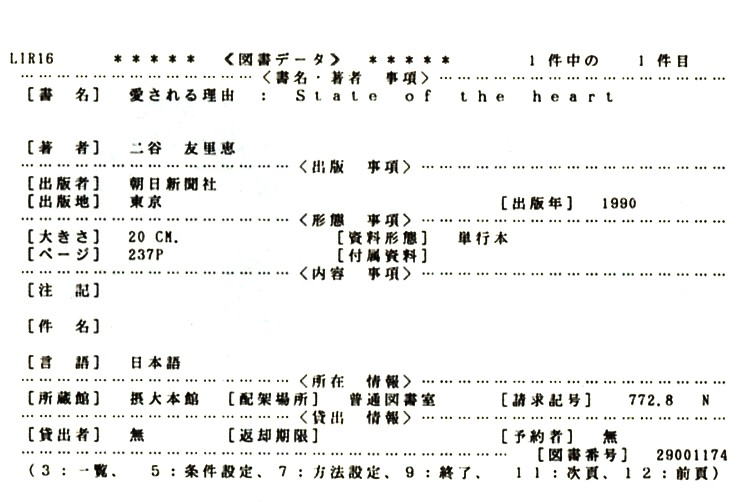

丂杮妛偺恾彂娰偱帒椏傪偝偑偡応崌偵偼丄僐儞僺儏乕僞抂枛婡偱偺専嶕偑昁梫偱偡丅偙偺僔僗僥儉偼乽強憼専嶕僔僗僥儉乿偲屇偽傟丄廬棃偺恾彂娰偺恾彂栚榐僇乕僪偵戙傢傞傕偺偱丄棙梡幰偺専嶕偵梫偡傞帪娫偲楯椡傪戝暆偵寉尭偟偰偔傟傑偡丅偙偺僔僗僥儉偼丄抂枛婡偺夋柺傪捠偠丄乮倎乯彂柤丄乮倐乯挊幰柤丄乮們乯暘椶斣崋偺俁偮偺梫慺偐傜屄暿偵丄傑偨偼偙傟傜傪慻傒崌傢偣偰媮傔傞帒椏偵傾僾儘乕僠偡傞偙偲偑偱偒丄帒椏偺強憼偺桳柍丄強憼娰丄攝壦応強丄惪媮婰崋摍偺強嵼忣曬偼傕偪傠傫丄戄弌幰丄梊栺幰偺桳柍側偳偺忣曬偑弖帪偵暘偐傞曋棙側僔僗僥儉偱偡丅

丂杮妛偺恾彂娰傪桳岠偵妶梡偡傞偨傔偵偼丄偙偺僔僗僥儉傪巊偄偙側偡昁梫偑偁傝傑偡丅専嶕梡抂枛婡偼丄奺娰偵愱梡婡傪愝抲偟偰偍傝丄扤偱傕帺桼偵棙梡偱偒傑偡丅

丂側偍丄偙偺僔僗僥儉偺徻嵶偵偮偄偰偼丄抂枛婡偵旛偊晅偗偺乽儅僯儏傾儖乿傪嶲徠偡傞偐丄嵟婑傝偺學堳偵恞偹偰偔偩偝偄丅

嘇丂妛墍撪恾彂娰偺棙梡

丂妛墍撪偺奺娰偼棙梡幰僒乕價僗偵娭偟嫤椡傪峴偭偰偄傑偡丅奆偝傫偺傎偟偄帒椏偑杮妛恾彂娰偵側偄応崌偱傕丄戝嶃岺戝恾彂娰側偳懠娰偵強憼偟偰偄傞偙偲傕偁傝傑偡丅偙偺傛偆側応崌丄奆偝傫偼妛惗徹傪帩嶲偺偆偊丄捈愙強憼娰偵弌岦偄偰墈棗丄戄弌丄暋幨側偳偵偮偄偰杮妛摨條偺僒乕價僗傪庴偗傞偙偲偑偱偒傑偡丅傑偨丄奺強憼娰偐傜杮妛恾彂娰傊帒椏傪庢傝婑偣傞偙偲傕偱偒傑偡丅

俁丏恾彂娰奺庬僒乕價僗

嘆丂儗僼傽儗儞僗僒乕價僗

丂乽挷傋偨偄偙偲偑偁傞偑丄偳傫側帒椏傪傒偨傜傛偄偺偐暘偐傜側偄乿丄乽偙偺嶨帍偺嶲峫暥專偲偟偰嵹偭偰偄傞榑暥偺僐僺乕偑傎偟偄乿側偳丄奆偝傫偑忣曬丄帒椏傪偝偑偦偆偲偡傞偲偒丄偦偺曽朄傗庤弴偵偮偄偰恾彂娰堳偑墖彆偡傞僒乕價僗偺偙偲偱偡丅傂偲傝偱擸傫偱偄偰傕帪娫偺柍懯偱偡丅暘偐傜側偄偙偲丄崲偭偨偙偲偑偁傟偽丄壗偱傕學堳偵憡択偟偰偔偩偝偄丅

嘇丂憡屳棙梡

丂杮妛偺恾彂娰偵媮傔傞帒椏偑側偄応崌丄墈棗丄暋幨丄戄弌摍偵偮偄偰偺懠戝妛恾彂娰丄妛墍撪恾彂娰摍偵棙梡傪埶棅偡傞偙偲偑偱偒傑偡丅

丂妛墍撪偺恾彂娰棙梡偵偮偄偰偼丄愭偵弎傋偨傛偆偵妛惗徹偝偊帩嶲偡傟偽尨懃偲偟偰帺桼偵棙梡偱偒傑偡丅偨偩偟丄奺娰偺儖乕儖傪庣傞偙偲丅

丂傑偨丄懠戝妛恾彂娰摍乮岞嫟恾彂娰傪彍偔乯偵偮偄偰偼恾彂娰娫偺庢傝寛傔偵婎偯偄偰偺棙梡偲側傝丄奆偝傫偑偄偒側傝愭曽偵弌岦偄偰棙梡偟偨傝丄捈愙帒椏偺暋幨傪怽偟崬傫偩傝偡傞偙偲偼偱偒傑偣傫丅昁偢杮妛偺恾彂娰傪捠偠偰丄棙梡怽崬傪峴偭偰偔偩偝偄丅側偍丄懠戝妛恾彂娰摍偺棙梡偵敽偆宱旓乮捠怣旓丄梄憲椏摍乯偼棙梡幰偺晧扴偲側傝傑偡丅

嘊丂婓朷恾彂峸擖惂搙

丂恾彂娰偺忣曬廂廤偵奆偝傫偺堄尒傪斀塮偝偣傞偨傔偺惂搙偱偡丅帺暘偑傎偟偄帒椏偱恾彂娰偵側偄傕偺偵偮偄偰偼丄乽婓朷恾彂峸擖怽崬彂乿偵婰擖偟偰丄僇僂儞僞乕偵怽偟崬傫偱偔偩偝偄丅峸擖偺壜斲偼丄宖帵斅偱楢棈偟傑偡丅捠忢怽偟崬傒屻侾儠寧掱搙偱擖庤偱偒傑偡丅側偍丄杮娰偱偼怽偟崬傒偐傜侾俆乣俀侽暘屻偵婓朷帒椏傪擖庤偱偒傞曋棙側乽懍恾乮偼傗偲乯孨乿偺惂搙傕偁傝傑偡丅

係丏偍傢傝偵

丂埲忋丄恾彂娰偺棙梡偵偮偄偰娙扨偵徯夘偟傑偟偨偑丄嶲峫偵側傝傑偟偨偱偟傚偆偐丠

丂巻柺偺搒崌傕偁傝丄廫暘側愢柧偲偼偄偊傑偣傫偺偱丄昁偢暿搑攝晍偟偰偄傞亀Library Guide亁傗亀妛惗曋棗亁傪嶲徠偟偰偔偩偝偄丅嵟屻偵丄奆偝傫偑恾彂娰偺強憼帒椏傗奺庬僒乕價僗傪僼儖偵妶梡偟丄桳堄媊側妛惗惗妶傪憲偭偰柍帠係擭乮丠乯屻偵杮妛傪懖嬈偝傟傞偙偲傪偍婩傝怽偟忋偘傑偡丅

CONTENTS傊

懖嬈惗偐傜傂偲偙偲

恾彂娰偺巚偄弌

宱塩忣曬妛晹丂俋侾擭懖

埨杮丂梲巕

丂係擭娫棙梡偟偰巚偭偨偙偲偼丄戝妛偺恾彂娰偑儗億乕僩偺壽戣傪嶌惉偡傞偺偵旕忢偵揔偟偰偄傞偲偄偆偙偲偱偡丅

丂帒椏偲側傞暥專偼丄島媊偺斖埻撪偱偁傟偽堦捠傝懙偊偰偁傞偺偱丄搘椡偡傟偽尒偮偐傞偼偢偱偡丅傕偟暘偐傜側偗傟偽僇僂儞僞乕偵恞偹傟偽傛偄偲巚偄傑偡丅巹傕懖尋偺偲偒偵婔搙偐偍悽榖偵側傝傑偟偨丅

丂傑偨丄捠妛帪娫偑曅摴俀帪娫嬤偔偐偐偭偨偺偱丄懡偔偺帒椏偑昁梫偵側傞壽戣偺偲偒偼丄側傞傋偔恾彂娰撪偱嵪傑偣傞偨傔偵丄墈棗幒傪偨傃偨傃棙梡偟傑偟偨丅偝偡偑偵僥僗僩婜娫拞偺墈棗幒偼棙梡幰傕懡偔偗偭偙偆憶偑偟偄偱偡偑丄晛抜偼妱偲惷偐偱帪乆悋杺偵偍偦傢傟偰偄傞恖傕尒偐偗傞傎偳偺棊偪拝偄偨応強偱偡丅

丂帒椏専嶕偺抂枛婡傪巊偭偰愛戝埲奜偵丄戝嶃岺戝拞墰恾彂娰傕棙梡偟傑偟偨丅戝妛偑帺暘偱曌嫮偡傞偲偙傠偱偁傞埲忋丄島媊偺曗彆揑栶妱偺杮偑懡偄偺偼摉慠偩偲巚偄傑偡偑丄傕偆彮偟懠偺杮偑憹偊傞偙偲傪婓朷偟傑偡丅

丂懠偵丄壗偲尵偭偰傕愛戝偺恾彂娰偺椙偄偲偙傠偼丄俈崋娰俇F偐傜偺挱傔偱偡丅杒偺妏偐傜挱傔傞梽愳傕愨昳偱偡丅奆偝傫丄堦搙偛傜傫偵側偭偰偼ゥB

丂嵟屻偵側傝傑偡偑丄係擭娫偺妛惗惗妶偺拞偱棙梡偟偨杮偼丄帺暘偺妛壢偺島媊偵娭學偟偨傕偺偽偐傝丅偟偐傕丄戝敿偼俁擭惗埲崀偩偭偨偺偱丄崱偝傜側偑傜侾丒俀擭惗偺偆偪偵懠偺暘栰偺愱栧彂偵傕栚傪捠偟偰偍偗偽傛偐偭偨偐側偲彮偟偩偗怱巆傝偱偡丅

恾彂娰偱偺傾儖僶僀僩

岺妛搚栘岺妛壢丂俋侾擭懖

揷暎丂揘栫

丂悽偺拞丄偄傠偄傠側傾儖僶僀僩偑偁傞傕偺偱丄偙偺係擭娫偵寢崶幃偺僂僄僀僞乕丄壠掚嫵巘丄揹媴偺斕攧丄壴壆偺揦堳etc.偺傾儖僶僀僩傪偟偰偒傑偟偨丅幚嵺丄戝曄側傕偺傕偁傝傑偟偨偑丄偦偺拞偱堦斣妝偟偔丄戝妛偵峷專偟偨偲巚傢傟傞偺偑恾彂娰偺杮偺惍棟偺傾儖僶僀僩偱偟偨丅

丂奆偝傫偼丄崱偺恾彂娰偑嫹偄偲巚偆偐傕偟傟側偄偗傟偳丄偮偄偙偺娫傑偱偼俈崋娰俆丒俇奒偵偟偐恾彂娰偑側偐偭偨偺偱偡乮偙偺帠幚傪抦傞恖偼丄傕偆傎傫偺堦埇傝偺恖偱偟傚偆乯丅

丂偙偺傾儖僶僀僩偲偄偆偺偑丄愄偺恾彂娰偐傜崱偺恾彂娰偵杮傪暲傋丄惍撢偡傞偲偄偆傕偺偱偟偨偑丄桭偩偪偽偐傝偱傗偭偰傞偐傜敿暘偼梀傃丅偦偟偰丄撲偺恾彂娰偱偁傞戞俁恾彂幒亙曐懚彂屔亜乮壗偐弌偰偒偰傕偍偐偟偔側偄傛偆側嫲偄偲偙傠乯偱媥宔偺偲偒拫怮傪偟偨傝偲丄懎偵偄偆偍偄偟偄僶僀僩偩偭偨偐傕偟傟傑偣傫丅

丂偟偐偟丄梀傃偺側偐偐傜偱傕丄偙偺戝妛偱堦斣懡偔杮偵怗傝丄偳偙偵偳偺杮偑偁傞偐傪恖傛傝憗偔尒偮偗傞偙偲偑偱偒傞傛偆偵側傝傑偟偨丅偦偟偰側偵傛傝丄恾彂娰傪帺暘偨偪偺庤偱嶌偭偨偲偄偆偙偲偑偲偰傕婐偟偄偙偲側偺偱偡丅

丂偱傕丄懠戝妛偲斾傋偰偆偪偺恾彂娰偑彫偝偄偙偲偼柧傜偐偱偡丅偩偐傜丄師偼孨偨偪偑偙偺戝妛丄偙偺恾彂娰傪傕偭偲戝偒偔偟偰傕傜偄偨偄偺偱偡丅偦傟偵偼丄妛惗懁偐傜傕偭偲戝妛懁偵梫媮偟偰傕偄偄偺偱偼側偄偱偟傚偆偐丅

CONTENTS傊

婓朷恾彂峸擖惂搙偼棙梡幰偺嫮偄枴曽

乗乗棙梡幰偺惡傪恾彂娰帒椏偵斀塮乗乗

丂恾彂娰偵偼丄棙梡幰偺婓朷傪強憼帒椏偵斀塮偝偣傞惂搙偲偟偰乽婓朷恾彂峸擖惂搙乿偑偁傝傑偡丅偙偺惂搙傪妶梡偡傟偽丄扨峴杮丄價僨僆丄僇僙僢僩丄俠俢側偳婓朷偡傞帒椏傪悢廡娫屻偵庤偵偡傞偙偲偑偱偒傑偡丅

丂庤懕偒偼偄偨偭偰娙扨両

侾丂恾彂娰偵強憼偺側偄傕偺

俀丂恾彂娰帒椏偲偟偰傆偝傢偟偄傕偺

丂埲忋偺忦審傪枮偨偣偽丄儕僋僄僗僩梡巻偵昁梫帠崁傪婰擖偟丄嵟婑傝偺僇僂儞僞乕偵採弌偡傞偩偗偱俷俲両丂峸擖偺壜斲偵偮偄偰偼丄庴晅屻俀乣俁擔埲撪偵宖帵偱偍抦傜偣偟傑偡丅

丂側偍丄杮娰偵偼儕僋僄僗僩偐傜侾俆乣俀侽暘屻偵傎偟偄恾彂偑庤尦偵撏偔曋棙側乽懍恾孨乿偺惂搙傕偁傝傑偡丅偝偁丄偁側偨傕偙傟傜偺惂搙傪妶梡偟偰帺暘偑昁梫偲偡傞帒椏傪恾彂娰偺憼彂偵壛偊偰傒傑偣傫偐丠

CONTENTS傊

恾彂娰偵偼偙傫側嶨帍傕偁傝傑偡両

恾彂娰偵偼偙傫側嶨帍傕偁傝傑偡両

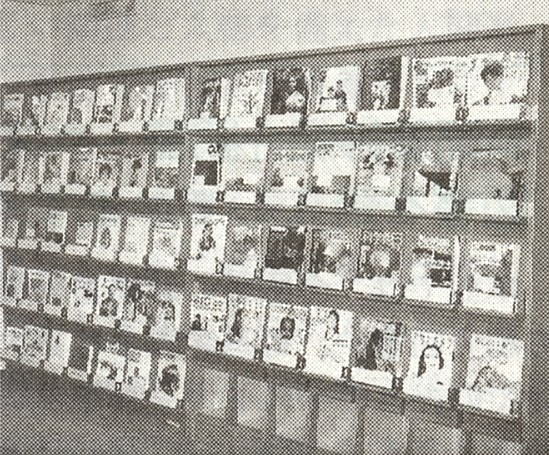

乗乗嶨帍僐乕僫乕乮杮娰晛捠恾彂幒俇俥乯乗乗

丂恾彂幒偲偄偊偽丄屌偄杮偟偐側偄偲巚偭偰偄傞恖偑懡偄偲巚偄傑偡偑丄庯枴傗屸妝偺杮傕峸擖偟偰偄傞偺偱偡丅偨偲偊偽丄僷僜僐儞儅僯傾偺孨偵偼乽俴俷俧俬俶乿乽俿俫俤丂俛俙俽俬俠乿乽俷俫両俹俠乿乽俙俽俽俠俬乿丄椃峴戝岲偒恖娫偵偼乽椃乿丄嶳偑岲偒側恖偵偼乽嶳偲宬扟乿丄儔僀僟乕彅孨偵偼乽俼俬俢俤俼俽丂俠俴倀俛乿乽僆乕僩僶僀乿丄壒妝僼儕乕僋偵偼乽僊僞乕僽僢僋乿乽怴晥僕儍乕僫儖乿丄偍煭棊側婱曽偵偼乽俰丏俰丏乿乽倂俬俿俫乿乽俠俷俽俵俷俹俷俴俬俿俙俶乿側偳側偳丅偙偺懠乽俴儅僈僕儞乿側偳偺忣曬帍丄帒奿帋尡偺庴尡忣曬帍側偳偄傠偄傠庢傝懙偊偰偄傑偡丅曌嫮旀傟偺懅敳偒乮丠乯偵棙梡偟偰偔偩偝偄丅

CONTENTS傊

恾彂娰峸擖怴暦偺徯夘

丂恾彂娰偱峸擖偟偰偄傞怴暦傪廤傔偰傒傑偟偨丅堦斒巻丄奜崙巻丄愱栧巻摍懡悢庢傝懙偊偰偄傑偡丅側偍丄恾彂娰偱偼偙傟傜偺怴暦傪侾擭娫掱搙曐懚偟偰偄傑偡偺偱丄屆偄怴暦傪尒偨偄応崌偼僇僂儞僞乕偵怽偟弌偰偔偩偝偄丅偦偺懠杮娰偱偼挬擔丒擔杮宱嵪丒擔宱棳捠怴暦偺弅嶞斉傪峸擖偟偰偄傑偡丅

杮娰乮嶲峫恾彂幒俆俥乯

挬擔怴暦丂枅擔怴暦丂撉攧怴暦丂嶻宱怴暦丂擔杮宱嵪怴暦丂擔宱嶻嬈怴暦丂擔姧岺嬈怴暦丂擔杮岺嬈怴暦丂僗億乕僣僯僢億儞丂僨僀儕乕僗億乕僣丂廡姧楯摥僯儏乕僗丂The New York Times乮塸岅乯丂The Japan Times乮塸岅乯丂Mainichi Daily News乮塸岅乯丂The Daily Yomiuri乮塸岅乯丂Asahi Evening News乮塸岅乯丂The Japan Economic Journal乮塸岅乯丂The Student Times乮擔丒塸岅乯丂恖柉擔曬乮拞崙岅乯丂Uno Mas Uno乮僗儁僀儞岅乯丂Kompas乮僀儞僪僱僔傾岅乯

暘 娰

挬擔怴暦丂枅擔怴暦丂撉攧怴暦丂嶻宱怴暦丂擔杮宱嵪怴暦丂壢妛怴暦丂栻嬈怴暦丂栻帠擔曬丂Asahi Evening News乮塸岅乯

CONTENTS傊

嵟嬤擖偭偨儗僼傽儗儞僗僽僢僋偺堦晹

亙杮娰亜

丒帿彂乛帠揟丂慡忣曬45/89丂擔奜傾僜僔僄乕僣乮俼028乯

丒嶌壠丒彫愢壠恖柤帿揟丂擔奜傾僜僔僄乕僣乮俼028乯

丒曋棗丒恾娪丒擭昞慡忣曬45/89丂擔奜傾僜僔僄乕僣乮俼028乯

丒昡榑壠恖柤帿揟丂擔奜傾僜僔僄乕僣乮俼281.03乯

丒乮尰戙擔杮乯挬擔恖暔帿揟丂挬擔怴暦幮乮俼281.03乯

丒巗挰懞柤曄娨帿揟丂抧柤忣曬帒椏幒曇丂搶嫗摪弌斉乮俼291.033乯

丒惌帯壠恖柤帿揟丂擔奜傾僜僔僄乕僣乮俼312.8乯

丒僄僀僕儞僌戝帠揟丂俧丏俴丏儅僪儅僢僋僗丂憗堫揷戝妛弌斉晹乮俼367.7乯

丒僶儖僽梡岅帠揟丂乮幮乯擔杮岺嬈夛曇丂僆乕儉幮乮俼534.6乯

丒壒妝壠恖柤帠揟丂擔奜傾僜僔僄乕僣乮俼760.35乯

丒擔杮僔僄僀僋僗僺傾憤棗丂嵅乆栘棽曇丂僄儖僺僗乮俼932乯

亙暘娰亜

丒拞崙桳梡怉暔恾娪丂懞忋岶晇曇丂峀愳彂揦乮俼470.38乯

丒栻柤専嶕帿揟亙侾俋俋侾亜丂憤崌栻帠尋媶強曇丂栻嬈帪曬幮乮俼499.103乯

怴暦彂昡徯夘恾彂丒儀僗僩僙儔乕恾彂傪峸擖偟偰偄傑偡両両

丂杮娰偱偼丄慡崙巻偺怴暦彂昡棑乮枅廡侾夞乯偺徯夘恾彂傗枅廡敪昞偝傟傞戝婯柾彂揦揦摢偱偺攧忋偘儀僗僩僥儞恾彂傪峸擖偡傞惂搙偑偁傝傑偡丅嶐擭偼彂昡恾彂栺俉侽侽嶜丄儀僗僩僙儔乕恾彂栺侾侾侽嶜乮俀寧枛尰嵼乯傪峸擖偟傑偟偨丅媑杮偽側側丄懞忋弔庽丄懞忋棿丄巼栧傆傒側偳恖婥嶌壠偺怴嶌傗俿倁丄儅僗僐儈偱榖戣偺彂丄奆偝傫偺抦揑岲婏怱傪偔偡偖傞恾彂偑懕乆搊応偟偰偄傑偡丅偙傟傜偺恾彂偼杮娰晛捠恾彂幒乮俇俥乯偺僇僂儞僞乕慜偺怴拝彂壦偵暲傫偱偄傑偡丅偤傂堦搙擿偄偰傒偰偔偩偝偄丅

妛惗偺戄弌嶜悢俆嶜傑偱俷俲偵両

丂廬棃丄妛晹惗摍偺戄弌忦審偼俁嶜丒俀廡娫埲撪偱偟偨偑丄棙梡幰偺梫朷偵墳偊偰崱擭搙偐傜俆嶜丒俀廡娫埲撪偵奼戝偝傟傑偟偨丅偙傟偱恾彂娰帒椏偑僌乕儞偲庁傝傗偡偔側偭偨傢偗偱偡偐傜丄奆偝傫偙偺戄弌榞傪僼儖偵妶梡偟偰恾彂娰傪棙梡偟偰偔偩偝偄丅

杮娰偵俠俢亅俼俷俵搊応両

丂僯儏乕儊僨傿傾偺戙昞慖庤丄俠俢亅俼俷俵偑偮偄偵杮娰乮嶲峫恾彂幒俆俥乯偵搊応偟傑偟偨丅俠俢亅俼俷俵偼僐儞僷僋僩僨傿僗僋偵揹巕壔偟偰婰榐偝傟偨偝傑偞傑側暥帤忣曬傪僷僜僐儞傪巊偭偰撉傒弌偡傕偺偱丄昐壢帠揟俀侽嶜暘偺撪梕偑侾枃偺僨傿僗僋偵廂傑傞偲偄偆彫宆丒戝梕検偺僗僌儗傕偺偱偡丅崱屻棙梡朄傗僜僼僩側偳傪弴師杮帍偱徯夘偟偰偄偒傑偡偺偱丄奆偝傫岊偆偛婜懸両

CONTENTS傊