| 実験器具図録 |

次に、ガラス器具などの器具類をご紹介します。

ただずらっと並べても面白くないので、溶液を作成する手順を追って、使う器具をご紹介することにしましょう。

|

|

秤量瓶

時計皿

ホットハンド

溶液を作成するには、まず試薬を量り取る所から始めます。

最初に、正確な濃度の試薬を作成する時に使用する器具から、説明していきます。

正確に質量を測定する時には、この秤量瓶を用います。

写真の蓋付きの容器が秤量瓶で、普通のガラス器具のように洗浄した後、ホットハンドというゴム製の器具を指にはめて持ち、更に精製水で洗って時計皿に載せ乾燥機で乾燥します。

この写真では蓋をしてありますが、もちろん蓋は開けた状態で乾燥します。

ホットハンドは乾燥機には入れません。

前のページの「電子分析天秤」の皿にこの容器を載せ、試薬を入れて必要量を量り取るのです。

天秤の皿に載せる時も、ホットハンドで持ちます。

手で持つと、手の油が付いて質量が正確に量れないからです。

|

|

メスフラスコ

上の秤量瓶を用いて計量した試薬は、適当な容器に入れて溶かします。

溶かした容器から、溶液をこぼさないようにこのメスフラスコに移し、溶かした容器を精製水で洗って、溶液が残らないように、すべてメスフラスコに入れます。これを洗い込みと言います。

細い首の所に「標線」というラインが入っていて、そこに溶液の面の一番低い所が来るように、精製水を加えて合わせます。

(写真をクリックすると、標線のアップが見られます。)

写真のものは500mL用ですが、必要な溶液の量によって、使い分けます。

5mL〜2Lまでのものが作られていますが、学生実習では普通100mL〜1Lの物がよく使われます。

それぞれのサイズで「容量公差」というものが決まっていて、検定を受けたものは、例えば500mLであれば、±0.25mL以下の誤差で計量できます。

この写真のように透明ガラスの他に、褐色のガラスで出来たものもあります。

ところで、「メスフラスコ」って、何語でしょう?

日本語です。(笑)

英語では「volumetric flask」と言います。

実験器具には、ドイツ語由来のものが多いので、これも「測定できる」という意味のドイツ語から来ているのかもしれません。

|

|

試薬瓶

作成した試薬溶液は、このような試薬瓶に入れて保存します。

向かって左の物は透明のガラス製で、右側のは褐色のガラス製の物です。

褐色の物には、光によって影響を受ける試薬を入れます。

試薬瓶には、この写真のように細口の物と、広口の物があります。

サイズもカタログには30mL〜10Lまで載っていますが、薬学部には120mL〜2Lの物があり、120mL,250mL,500mLというのが、実習ではよく使われます。

なぜ120mLなんて半端な物があるのでしょう?

1L以下の瓶のサイズは、まず1Lの半分の500mL、その半分の250mL、そのまた半分の125mLを、切りよく120mLとしたものというようになっています。そしてその下のサイズは、120mLの半分で60mL、その半分の30mLとなっています。

もしも、250mLの半分の125mLという瓶を作ると、それの半分というのは?...そう62.5mL...で、その半分は31.25mL...こんなサイズの瓶なんか作りにくいですからね。

|

|

メスシリンダー

溶液の容量を量る器具です。

正確さは、メスフラスコに及びませんが、100mLのメスフラスコは100mLの溶液しか量れないのに対して、100mLのメスシリンダーは、最小目盛が1.0mLなので、溶液を1mL単位で量ることが出来ます。

メスフラスコを使うほど正確な濃度を必要としない溶液を作る時は、

このメスシリンダーを使って溶液を作ります。

メスシリンダーにも色々なサイズがあって、薬学部の実習では10mL〜1Lのものを使います。 1年次で使うのは、100mL以上のものです。

最小目盛はメスシリンダーの全容量が大きくなるに従って大きくなります。10mLのメスシリンダーの最小目盛は0.1mLで、500mLのメスシリンダーの場合、最小目盛は5.0mLです。

ですから、溶液を量る時には、丁度良いサイズのメスシリンダーを選んで使わなくてはならないのです。

12mLの水を500mLのメスシリンダーで量る...なんてことは、絶対にやらないのです。

メスシリンダーも「容量公差」が決まっています。

100mLの場合が±0.5mLで、500mLの場合は±2.5mLです。500mLのメスフラスコの±0.25mLと比べると、随分大きな誤差まで許されていることになりますね。

|

|

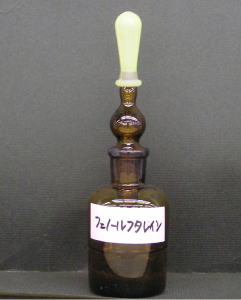

滴瓶

作った溶液を入れるものは、試薬瓶の他にもあります。

これは、その内の一つで、滴瓶、又はスポイド滴瓶といいます。

溶液をスポイドで吸い上げて、少量滴下するのに使います。

写真のものには、「フェノールフタレイン」というラベルが付いています。酸塩基滴定の指示薬が入っているのです。

こういう指示薬は、正確に何ミリリットル加えるという必要はなく、1,2滴加える、という使い方をします。

他にも、定性反応といって、ある物質が溶液中に存在するかどうかを調べる反応の時は、このような器具で、数滴の試薬を加えて反応させます。

|

|

|

薬学部トップページへ 薬学部トップページへ |