| 実験器具図録 | |

試薬溶液が出来た所で、実験開始です。 では、他の器具をどう使うか、ご紹介していきましょう。 |

|

|

ホールピペット・メスピペット ピペットは、溶液を量り取る器具です。 写真の向かって左の2本をホールピペット、右の1本をメスピペットと言います。 ホールピペットは前のページに載せているメスフラスコと同じように、決まった量しか量れません。 10mLのホールピペットは、メスピペットより正確に10mLを量ることは出来ますが、8mLとか9mLの溶液を量り取ることは出来ないのです。 メスピペットの方は、メスシリンダーと同じように、サイズによって最小目盛が違います。 10mLのメスピペットの場合、最小目盛は0.1mLで、容量公差は±0.05mLです。 同じ10mLでも、ホールピペットの容量公差は、±0.02mLですから、こちらの方が正確に量れるのです。 ホールピペットは、「全量ピペット」とも言い、標線の所まで吸い上げて、全部の溶液を流し出した時が、表示の液量になります。 メスピペットの方は、「先端目盛」という全部流し出した時表示の液量になるものと、「普通目盛」という先端部分には目盛が無く、先端近くに表示の液量に当たる標線があって、それより先端の部分の溶液は流し出さずに残すものとがあります。 |

|

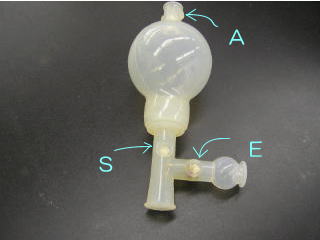

安全ピペッター 安全ピペッターというのは、溶液をピペットに吸い上げて、流し出すために使うものです。 溶液は、口で吸い上げることも出来ますが、溶液が有害なものの場合、間違って口に入ってしまうと困るので、この様な器具を使います。 安全ピペッターにも、色々な形のものがありますが、これが一番多く使われている形です。 写真の一番下の所にピペットを差し込み、「A」の弁を押して丸い玉の空気を抜き、「S」の弁を押すと、溶液が吸い上がってきます。 標線より上まで吸い上げたら、ピペットの先端を溶液面から離し、「E」の弁を押して溶液を流し出しながら、標線に液面を合わせます。 溶液を移す容器の上にピペットを持ってきて、「E」を押して流し出します。 溶液を流し出す時に、間違って「S」を押して、ピペッターの中に溶液を入れてしまうという失敗が多いので、慎重に扱わなくてはならない器具です。 |

|

ヨウ素フラスコ ヨウ素滴定という、酸化還元反応を利用した滴定に用いる器具です。 棒状の柄がある栓の付いたフラスコで、溶液を入れて反応が開始したら、直ちに栓をして、栓の上のカップ状の所に「ヨウ化カリウム溶液を」入れます。 反応している溶液から発生するヨウ素ガスが、栓の隙間から外に出てしまうのをこの「ヨウ化カリウム溶液」で捕獲するのです。 反応終了後に、栓を抜いてこの「ヨウ化カリウム溶液」をフラスコ内に流し込み、更に精製水で洗い込めば、発生したヨウ素が全部フラスコ内に集まることになります。 これを、滴定するのです。 |

|

ビュレット 滴定に用いる器具です。 これは、50mLの溶液が入るタイプで、最小目盛は0.1mLです。 滴定には、酸塩基滴定やヨウ素滴定などがあり、それぞれの標準液をこのビュレット内に入れて滴下させ、反応の終点から目的の物質を定量するものです。 ヨウ素滴定の場合は、ヨウ素フラスコの溶液に、このビュレットから「チオ硫酸ナトリウム溶液」を滴下して、指示薬によって求めた反応の終点から、フラスコ内のヨウ素の量を求めます。 また、一番最初のページに載っていた「pHメーター」を用いた酸塩基滴定では、酸性のものを滴定する場合はビュレットには「水酸化ナトリウム標準液」を、アルカリ性のものを滴定する場合には「塩酸標準液」を入れて滴定します。 また、フェノールフタレインを指示薬として、「pHメーター」を使わずに酸塩基滴定をすることもあります。 |

|

ビーカー・コニカルビーカー 向かって左のものが普通のビーカー、右のがコニカルビーカーです。 どちらも試薬を溶かすのに用いたり、酸塩基滴定で反応溶液を入れて反応させるのに用いたりします。 多様な用途があり、サイズも色々です。 このビーカーは200mLと書いてあり、200mLまでの目盛のようなものが書いてありますが、これはメスシリンダーなどの計量用器具に付いている目盛とは違って、おおよその量を示すものです。 コニカルビーカーの方は、300mL用のものですが、これに付いている目盛状のものも、正確な目盛とはほど遠いものです。 試しに、この100mLの線まで水を入れ、メスシリンダーに移してみると、きっと量の違いにびっくりすると思います。 |

|

三角フラスコ 上のヨウ素フラスコと似ていますが、これは栓がありません。 三角フラスコには栓がないか?...そんなことはないのです。 これは栓のないタイプですが、「共栓三角フラスコ」という栓の付いたタイプのものもあります。 気化しやすい溶液を入れて反応させるのに用いたりしますが、栓が付いていても保存容器としては用いません。 使い方は、ビーカー類とほぼ同じですが、口が細いので滴定には用いません。 これに付いている目盛状のものも、上のビーカーのと同じで、おおよその量を示すだけのものです。 この他に、「フラスコ」という名の付いたものには、「ナス型フラスコ」とか、「ケルダールフラスコ」という特殊な用途のフラスコもあるのですが、1年次の実習には使わないので、ここでは紹介しません。 |