新世紀の図書館

学校法人 大阪工大摂南大学 総長・理事長

藤 田 進

近年、学術情報の急激な増大や情報技術の革新に伴って、大学図書館をめぐる社会的変化は目覚しいものがあります。大学図書館もこの変わりゆく環境に順応していかなければなりません。情報化社会が叫ばれるようになり、大学における教育研究活動が円滑に行われるためには、学術情報を迅速・的確に提供し、また研究成果を内外に普及するための体制の整備が必要となってきます。

本学園におきましても、全ての校地に図書館を設置し、業務をコンピューター処理するカードレスライブラリーを逸速く実現するとともに、全館をオンラインネットワークで結び図書館の所蔵検索や相互貸借・文献複写依頼など、利用者に対しまして多くのサービスを提供しております。また、オンライン検索システムを導入し、学術情報から海外の情報に至るまで、多種多様に情報が得られるよう最善の努力をしてあります。

一方、情報通信網の発達によるインターネットの普及など、情報の量的増大と質的多様化により、研究者や学生等の情報収集力は限界に達しているように思います。この現状を踏まえると、大学図書館はタイムリーに情報提供できるよう、利用者のシンクタンクとしてより一層の充実が肝要であり、今後の大学図書館のあるべき姿に繋がっていくように思います。

現在の大学教育は、知識の伝授に主眼をおき、独創的・先端的な教育研究がなされていません。翻って言えば、むしろ教育研究の抜本的見直しが、図書館の今後あるべき姿に反映してくるのではないでしようか。大学における教育

研究のあり方を見直し、確立していくことが、21世紀に向けた大学図書館の姿であり、役割であると思います。今後の検討を期待しております。

(経済学博士)

CONTENTSへ

新世紀と図書館

学 長 栗 山 仙之助

図書館といえば、知識・情報の宝庫であり、教育・研究活動においてなくてはならないものです。教育・研究分野に関する情報を集めたり、資料を検討するための場であり、大学の重要な機能であります。また、人間形成のうえで必要不可欠な文学・芸術等の教養書に触れることのできる場でもあります。

最近では、インターネットが普及し、知識・情報の入手方法が変化してきました。検索ページと呼ばれるホームページで、入手したい情報に関するキーワードを入力して、キーワードに関連したホームページのURLを入手し、目的の情報について書かれているホームページを閲覧した経験はみなさんおありでしよう。

情報処理教室で昼休みなどにネットサーフィンをしている学生をよく見掛けます。ホームページにあるリンクを辿ると、どんどん分野の違うホームページに訪れることができ、思いもしなかった情報が得られるときもあります。

インターネットによる検索は、本を読む場合と比ベて、本を運んだりする手間もなく、コンピュータの前に座ったままで、即座に情報を得ることができます。情報化社会においては、インターネットは情報技術を代表するものとして重要性が益々高まっていくと思われます。しかしながら、インターネットが図書館の代わりになるとは考えられません。

文字の文化が始まったときから存在する図書館の役割は、これからの新しい時代においてもその価値を高めていくでしよう。

私たちは、情報技術と図書館によって多くの情報・知識を得て、環境問題や心の豊かさまでを科学する新たな時代に寄与する知恵を創り出していかなければなりません。知恵を創り出す際に大事なきっかけになるのは、本の手ざわりやインクの香りなど感じ取ることだと思います。情報は、羅列されているだけでは頭に入りにくいものです。その周りに付随する雰囲気が一種のスパイスになって、私たちの思考を刺激します。立派な装飾が施された本や、多くの人たちに読まれて手に馴染みやすい本を手にしたときに心に浮かび上がるイマジネーションを大事にして欲しいと思います。 イマジネーショソを育める感性と、迅速、確実に知識・情報を集められる技術をみなさんが身につけられることを期待しております。

(経営情報学部 学部長・研究科長)

CONTENTSへ

新世紀の図書館システム

図書館長 今 井 弘 之

いよいよ私たちは第3千年紀を迎えます。このこと自体は単に数字の区切りに過ぎませんが、図書館は大きな節目に立っています。従来、図書館とは本の館でありました。本は紙の上に記された文字や画像をメディアとして情報を伝達するものですが、このメディアに革命が生じています。すなわち、文字や画像をディジタルデータとして表わそうというものです。音声、動画、写真なども同じ形式で表わすことができます。各種の情報をディジタルデータとして表わしてしまえば、計算機と通信の技術の進歩により、データを大量に保存し、高速に伝送することが可能になります。

そうなれば、本の形態、流通、保存の仕組みが劇的に変わることになります。利用者は携帯端末を用いて、望む情報を、何時でも、何処からでも手に入れることが可能になる、この夢のような電子図書館の時代が遠からずやって来るでしよう。 すでに本学図書館においても、着実に電子図書館が現実のものになりつつあります。昨年から、世界最大の科学技術雑誌の出版社であるエルゼビア社の電子ジャーナルSD−21が利用できるようになりました。インターネットを通して本学LANに接続された端末から、同社が出版する約1100タイトルのジャーナルに自由にアクセスできます。目次情報だけではありません、必要とあれば本文もダウンロードできるという便利なものです。興味のある諸君は一度試してみてください。

また本年4月から、新しい図書館システムが稼働を始めます。このシステムによれば、研究室からでも自宅からでもインターネットを通じて、本学図書館だけでなく学園内の大阪工業大学図書館の全ての書誌データにアクセスすることが可能となります。検索システムも一層柔軟で使い勝手の良いものとなりました。さらにデータベースが整備されれば、表題や著書名だけでなく、目次、本文、映像などディジタル化可能なもの全てを検索の対象とすることができます。今後は、一日も早くコンテンツのディジタル化を進め、皆さんに便利にご利用いただける電子図書館の実現に向け、職員一同努めてまいりたいと考えていますので、ご支援をお願いいたします。

(工学部機械工学科教授)

CONTENTSへ

![]()

巳年である。「蛇の夢を見るとよいことがある」「マムシの夢を見ると金が入る」。蛇の夢は縁起のよいものとして知られてきた。そして蛇は古代から水の神として信仰され、ただならぬ呪力をもっているとも思われてきた。また、蛇は何度も脱皮して若返ることから再生と不死身のシンボルともされている。ともあれ、夢の21世紀への幕開けにふさわしい干支といえよう。

今日、情報機器の急速な発達と普及によって、我々は今までにない新しい価値観をも創造するであろう情報化社会への第一歩を踏み出しつつある。蛇のように脱皮し、豊かな未来への礎を築く、再生への吉兆の年とならんことを期待する。

【巳について】

▼ 巳は、十二支の第六番日。

▼ 方位は、南から東へ三十度の南南東の方角。

▼ 時刻は、現在の午前十時ごろ。

▼ 動物では、蛇が充てられている。

▼ 字は、蛇の形から生まれたもので、頭と体ができかけた胎児を描いた象形文字。

CONTENTSへ

としょかんミニ・レクチャー<第32回>

情 報 新 世 紀

経営情報学部 経営環境情報学科 教授 松 永 公 廣

日本でも、インターネット人口が急激に増え続けている。街を歩<と携帯電話のメールで連絡をとったり、iモードの検索サービス、予約サービスを利用している声がそこかしこで聞こえて<る。次世代の携帯電話の機能を先取りするように、音楽配信、画像配信などマルチメディア情報をいながらにして楽しむ情報社会がそこに見えている。マルチメディア情報が社会に溢れ、すごい勢いで流れている。しかしIT命はまだ始まったばかりである。多くの人は、朝起きれば食事をしながら新聞を読み、仕事にでかけ、ある時間になれば帰宅し、普通の家庭生活を送っている。では20××年の生活を想像してみよう。

新聞はホームサーバ(家庭内ネットワークにおいて情報が一時的に蓄えられる場所)に届けられ、そのなかから読みたい記事を検索して真っ先に読む。食事が終われば、出社日でもないしテレビ会議の予定も入っていないから、在宅ですぐ仕事にかかる。配信されたメールや書類に目を通し、スケジュールに従って仕事にとりかかる。数日まえからすこし頭が痛いので、仕事の合間にかかりつけの医院にメールで診察の依頼を入れておく。また次の休日には仲間とテニスの予定があるので、市役所のWebページからコートが使えることを読みとり画面をクリックして予約を入れておく。そうしているうちに医院からメールがはいり、今から診察しましょうということとなり、医院のWebページを開いて診察をうける。たいしたことでもなさそうなので、処方箋を送ってもらい、それを近くの調剤薬局に転送し薬を用意しておいてもらう。仕事で行き詰まることが出てきた。電子辞書を開いても関連する記述が見つからず、会社のデータベースにはいって関連資料がないかどうかを検索する。適当なものがみつからないので、電子図書館につなぎ関連する資料を探す。ちょうど適当な本が見つかり、それが電子ブックだったのですぐ手続きをとり読み始める。今後も役に立ちそうな本と判断し、電子書店につないで購入する。子どもが学校から帰ってきた。今日の宿題は、社会の「調ベ学習」らしくインターネットを見ている。少し経つとできあがり、宿題を学校にネット提出したようである。その隣の部屋ではおばあさんが、某大学の「近代美術史」のネット講義を受けている。わからないことがあるらしく、問いかけているようである。夕方には、ホームサーバからスーパのWebチラシを取り出して、インターネットショッピングをして電子マネーで支払いも済ませておく。それらを帰宅前にもらってきてくれるよう、外出中の娘の携帯電話にメールを打っておく。

情報新世紀には、このようなライフスタイルになっているかもしれない。どのようなライフスタイルになっているにしても、今の家庭と変わらず設定した目標を達成するためにそれぞれが活動していることにはまちがいがない。言い換えると、与えられた情報環境で自己責任の原則に則って最も能率のあがる方法で、それぞれが仕事をしているといえよう。

情報新世紀の社会では、インターネットが作り上げた便利な仮想社会と現実社会が混じりあうようになると考えられる。その社会に生活する人々にとっては、2つの社会をストレスなく行ったり来たりして現実世界を充実したものに作り上げることが大きな課題になるだろう。それには仕事や生活に合わせて問題を分析し、自分に必要な情報を選択・整理・蓄積・活用できる情報活用能力を身につけることが重要となる。また情報活用能力を働かすエネルギーとなる、心の働きも忘れることができないであうう。情報活用能力や現実世界の問題点を思いやる心を不断に育てていけば、どのような社会になっても物質面・精神面で豊かな生活を過ごせることが期待できると思われる。

CONTENTSへ

![]()

(本学教員寄贈著書コーナー)

"Scholar's Shelf"には先生方から寄贈された、先生ご自身の著書が集められています。新たに寄贈された本を紹介します。(2000.10.5〜2000.12.19の間)

工学部

今井弘之(著)

「やさしく学ベる制御工学」森北出版

法学部

光藤景皎(著)

「口述刑事訴訟法(上)」成文堂

CONTENTSへ

![]()

PE(プロフェッショナルエンジニア)は

世界標準のエンジニア資格

工学部 機械工学科 助教授 池 田 博 一

未だ気づいていない人がきっといるでしょう。工学部を卒業すると皆さんのほとんどはエンジニアと呼ばれる職種に就くのです。エンジニアというのは、工学を駆使して人類の安全・福祉のために人工物やシステムを作り出す専門職です。機械工学科の今年の新入生全員に聞いたとこう、将来の職業としてエンジニアと答えた人はわずか4人に1人でした。まずは、卒業後はエンジニアになるということをしっかりと認識して、工学を使えるレベルまで勉強しましよう。

ところで、最近エンジニアの状況が変わってきたのです。まず第1に外国では大学を卒業しただけではだめで、エンジニアの資格が必要になってきました。従来より米国ではPE、英国ではCE(チャータードエンジニア)などというエンジニアの資格があったのですが、これらの資格が相互承認され、世界標準になりつつあります。したがって、こうした資格がないとエンジニアとして仕事ができない、正当な報酬がもらえないということになります。また第2に日本では従来 同じ会社で定年まで働くので社外資格は必要ではなかったのですが、転職が当たり前の時代になってくると、実力を証明するのに資格が有利となります。我が国にも技術士というエンジニア資格がありますが、欧米に関わる仕事ではPEの方が遥かに効力のある資格となります。

同じ会社で定年まで働くので社外資格は必要ではなかったのですが、転職が当たり前の時代になってくると、実力を証明するのに資格が有利となります。我が国にも技術士というエンジニア資格がありますが、欧米に関わる仕事ではPEの方が遥かに効力のある資格となります。

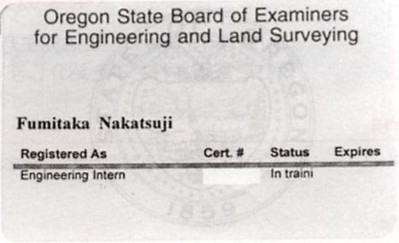

さて、そのPE資格の1次試験であるFE試験は日本でも受験できるのです。米国のオレゴン州だけが日本でもFE試験(PE試験も)を実施しています。当然、試験は全て英語です。問題も英語ですが答は多肢選択式で英語を書く必要はありません。出題のレベルは工学の基礎実践を見るもので決して高くありません。しかし、試験には工学の基礎科目が網羅されており、科目数は多いのです。2000年4月のFE試験では私のゼミから2名、摂大初の合格者になりましたが、機械の学生にとって苦手な化学や電気回路そして経営工学などの科目はやはり難しかったようです。

今回紹介するのはFE試験の受験対策用講義ビデオです。全16巷で数学、力学、化学、熱力学など全部で10科目について日本語による丁寧な講義が収められています。合格者の経験から、とりわけ不得意科目の勉強として、問題集に取り組む前にこのビデオで学習すれば大変効果があると思われます。もちろん得意科目についてもビデオを眺めるだけで忘れている基礎分野の復習に役に立ちそうです。全部のビデオを見てもわずか10数時間です。ビデオを効果的に活用してグローバルエンジニアヘの第一歩であるFE試験に合格しましょう。写真はFE試験に合格すると送られる登録エンジニアカードです。

今回紹介するのはFE試験の受験対策用講義ビデオです。全16巷で数学、力学、化学、熱力学など全部で10科目について日本語による丁寧な講義が収められています。合格者の経験から、とりわけ不得意科目の勉強として、問題集に取り組む前にこのビデオで学習すれば大変効果があると思われます。もちろん得意科目についてもビデオを眺めるだけで忘れている基礎分野の復習に役に立ちそうです。全部のビデオを見てもわずか10数時間です。ビデオを効果的に活用してグローバルエンジニアヘの第一歩であるFE試験に合格しましょう。写真はFE試験に合格すると送られる登録エンジニアカードです。

CONTENTSへ

図書館での

〜インターネット活用術あれこれ〜

希望図書購入制度を利用するときに

大学院 工学研究科 機械システム工学専攻 修士課程1年次 大 畑 静 治

図書館には希望図書購入制度があります。この制度は自分が読みたい本を図書館に買ってもらえるというもので、私はよく利用しています。この制度は学術的ではない内容の本(例えばタレントのエッセイなど)の場合においても利用できます。

この制度の利用法を、私の場合について具体的に説明します。1.希望図書購入申込書を持ってインターネットの端末の前に座ります。2.紀伊国屋書店などのデータベースにアクセスします。3.自分が興味を引かれた本を希望図書購入申込書に記入します。4.申込書をカウンターに提出します。5.すると約2週間で読みたい本が読めます。

自分が「読みたい」と思った本は、おそらく他の人も「読みたい」と思うでしよう。なぜなら、'99年度貸出図書ランキングによると「情報科学」、「政治」、「新書」、「ニューメディア」の分野において最も多く貸し出された本は、私が購入してもらった本ですから。

図書館に本を購入してもらうという行為は、図書館の蔵書をより一層充実させることにもつながるので皆さんも利用してみてはいかがでしょうか。

身 近 な 博 士

大学院 薬学研究科 博士前期課程2年次 上 森 学 志

今日、生活の一部となっているインターネット。インターネットの世界は着々と広がっており、様々な情報を得ることができたり、見ず知らずの人達と意見の交換もできる。大学院に通う私の場合インターネットの利用価値が高いと感じるのは情報収集の場合においてである。自分の研究テーマに関する論文、用いることができそうな手法等を集めるためにインターネットを使用している。時には、関西地区の管理釣り場の情報を集めることもあるが。これを用いれば日本に居ながらにして、世界各地の研究者の行いを知ることができるなど、ある意味、万能な博士が身近にいるようなものである。

また、日本人は知らないことをはっきりと「知らないから教えてくれ」となかなか言い出せない人が多い。こういった自分が欲しい情報を上手く収集できないといったとき、インターネットは大いに力を発揮する。それは、見知らぬ人達とパソコン上で会話や意見交換ができるという事である。見知らぬ人同士なら、自分はこれが知りたいけど、全くの素人なんですと言いやすく、情報収集における羞恥心の撤廃が可能になるからだ。

しかし、インターネットを利用するにはパソコン通信回線などが必要であり、手軽にとはいかない。日常生活の中でもっと身近に利用できるインターネットが必要だろう。まずは公共の施設、図書館や役所などにも使いやすい形でインターネットが設置されることで、だれもがこの身近な博士と簡単に出会えるようになるのではないかと思う。

CONTENTSへ

おすすめの新着資料

< 本 館 >

時には人を哲学的にしてしまうほど、「山」は奥深い魅力をたたえています。四季折々の豊かな表情は、私達の心をとらえて離さないでしよう。豊かな自然に触れ、健康な体をつくり、ゆとりのある心を養ってくれる登山。興味のある方は、まず図書館で市毛良江さんと一緒に基礎技術から学びませんか?

<ビデオ登山学校シリーズ全10巻>

< 分 館 >

このCD−ROMは1996、97年に大幅に改訂された「原色牧野植物大圖鑑」(全2巻)を親版として製作されたものです。4,256種について親版の特徴であるカラー図版と簡略化した記載文、分布図などを収めたCD−ROM図鑑です。ドットマトリクス方式によるダイレクト検索システムを搭載しています。

★ INFORMATION ★

◆ 後期休日開館日程 ◆

図書館では皆さんの試験勉強を応援するため、次の日程で休日開館を実施します。

| 寝屋川本館 | 枚方分館 |

| 1月28日(日) | 1月21日(日) 1月28日(日) 2月 4日(日) |

◆ 2001年4月 新図書館システム稼動! ◆

2001年4月から図書館のコンピュータシステムが新しく生まれ変わります。

新しいシステムでは従来のシステムでは困難であったキーワードによる所蔵検索が可能となるほか、図書館外からでもインターネット端末さえあれば24時間いつでも利用できるなど、利便性が格段にアップします。詳しくは次号でお知らせします。

CONTENTSへ