怱 偺 椃

宱塩忣曬妛晹 宱塩娐嫬忣曬妛壢 嫵庼 暉 揷 巗 楴

丂恖乆偵偼偦傟偧傟岲偒寵偄偑偁傞偟丄傑偨壙抣娤傪堎偵偡傞傕偺偱偁傞丅偦偆偟偨拞偱懠幰偺怱偵怗傟傞偲偄偆偙偲偼丄懠幰偺壙抣娤偵怗傟傞偲偄偆偙偲傪堄枴偟偰偄傛偆丅偩偑丄巹払偼墲乆偵偟偰懠幰偺怱傪帺暘偺壙抣娤偱昡壙偟偰偟傑偆寵偄偑偁傞丅傑偨丄帺暘偺搒崌偺傛偄傛偆偵敾抐偡傞孹岦偑偁傞丅偟偐偟丄懠曽偱偼偦偺傛偆側帺暘偺壙抣娤傪帺傜攋傝丄帺暘偺怱偵晽寠傪偁偗傞偙偲偝偊偡傞僟僀僫儈僘儉傪帩偪崌傢偣偰偄傞丅

丂壜垽偄巕偵偼椃傪偝偣傛丄偲偄偆恊偺婥帩偪偼暋嶨偱偁傠偆丅椃偼忢偵婋尟偑晅偒傑偲偆偟丄帪偵偼巚偄傕傛傜偸彎傪晧偆偙偲偡傜偁傞偐傜偱偁傞丅偩偑丄椃偼怱傪朙偐偵偡傞傕偺偱偁傝丄怱偺椃偲偼巕偳傕偺怱偑帺棫偡傞偨傔偺椃偲偝傟傞丅壥偰偟側偄悽奅偺峀偑傝傪抦傝丄堎側傞壙抣娤傪帩偮懡偔偺恖乆偲岦偒崌偄側偑傜傕帺暘傪尒幐傢偢丄帺屓偺幚尰傪帺巜偟偰偄偔椃丅偙偺傛偆側椃偼丄怱偵嬞挘傪梌偊丄怴偟偄壙抣娤傪嶌傝忋偘偰偄偔婡夛傪採嫙偡傞丅儊乕儖傗僱僢僩偱弌夛偭偨恖乆偼帺暘偑岲偒彑庤偵憐憸偱偒傞僶乕僠儍儖側恖偱偁偭偰丄寛偟偰嬞挘姶傪傕偨傜偟偨傝丄帺暘偺壙抣娤傪梙傞偑偡傛偆側恖偱偼側偄偩傠偆丅恖偲偺弌夛偄偲偼丄懠幰偺怱偵怗傟偰帺暘偺怱傪傛傝朙偐偵傛傝嫮偔偡傞傕偺偱偁傞丅摿偵丄庒偄崰偺椃偵偼怱傪戝偒偔惉挿偝偣傞偝傑偞傑側宊婡偑娷傑傟偰偍傝丄擭榁偄偨傕偺偑帺傜傪屭傒傞曊楌偺椃乮Odyssey乯偲偼傑偭偨偔堎側傞丅壗偐傪抦傞椃偲偼帺暘傪抦傞椃偱偁傞丅戝偒偔惉挿偡傞帺暘傪帺妎偡傞偙偲偑偱偒傞偙偲偙偦偑椃偺偩偄偛枴偱偁傠偆丅

丂撉彂偵偍偗傞"椙偄杮"偲偼丄"椙偄桭"偑偦偆偱偁傞傛偆偵丄帺暘偺峫偊傪惓偟丄帺暘偺壙抣娤傪梙偝傇偭偰偔傟傞杮傪巜偡丅帺傜傪斀徣偟丄怴偟偄悽奅娤傪堢傓傛偆側杮丅偦偆偟偨杮偼昁偢偁傞丅崱擔丄懡梡側婡擻傪扴偆偙偲偵側偭偨忣曬儊僨傿傾僙儞僞乕偲偟偰偺恾彂娰傕丄恖乆偺怱傪夝偒曻偪丄堎側傞壙抣娤偵怗傟傞婡夛傪採嫙偡傞偲偙傠偲偄偆揰偱偼愄偲堦岦偵曄傢傜側偄丅

丂恖娫偺執戝偝偲斶嶴偝偵岦偒崌偭偰偦偺抁偄堦惗傪暵偠偨僷僗僇儖乮B丏Pascal乯偼丄帺傜偺怱傪偐偨偔側偵偡傞惛恄偺斱孅偝偵寈忇傪梌偊懕偗偨丅巹払偼帺暘偺怱傪暵偞偟偰偼側傜側偄偟丄傑偨懠幰偺怱傪暵偞偝偣偰偼側傜側偄丅怱偺椃偼恠偒傞偙偲偺側偄椃偱偁傞丅庛偄埊偐傕偟傟側偄偑丄斀徣偟峫偊傞偙偲偑偱偒傞嫮偝偑偁傞丅帺怣傪傕偭偰椃偵弌傛偆丅

CONTENTS傊

嫮偄傜傟偨椃

崙嵺尵岅暥壔妛晹 嫵庼 埨 摗丂揘 峴

丂恖偼側偤椃傪偡傞偺偩傠偆丅偐傢偄偄巕偵偼椃傪偝偣傠偲偄偆尵梩偼乽椃乿偼乽峴乿側傝偲偄偆敪憐偐傜偔傞偺偩傠偆偑丄偦傟偼偐偮偰僀僊儕僗偺忋棳奒媺偑巕掜偺嫵堢偺巇忋偘偵僼儔儞僗丄僀僞儕傾傪椃峴偝偣偨僌儔儞僪丒僣傾乕偱傕丄傢偑崙偱偄傑側偍懕偄偰偄傞廋妛椃峴偱傕摨偠偙偲丅椃偵偼偦偆偟偨梀妛偺椃傕偁傟偽丄價僕僱僗傗庢嵽丄挷嵏偲偄偭偨惗妶偺偐偐偭偨椃丄惞抧偵岦偐偆弰楃偺椃丄彎怱傪桙偡偨傔偺椃傕偁傞丅椃偺宍懺偼偄傠偄傠偩偑丄峴曽掕傔偸昚敀偺椃傪暿偵偡傟偽丄偄偢傟傕婣崙傪丄偁傞偄偼帺暘偺壠乮掚乯丄偮傑傝偼埨慡側応強傊偺婣娨傪慜採偵偟偰偄傞丅偩偑丄偦偺慜採偑偔偢傟偰偄傞応崌偼丠丂偦傟偑朣柦偲偄偆偙偲側偺偩傠偆丅撈嵸幰偑搢偝傟柉庡揑側惌帯偑巒傑傞丄偦偺擔傑偱偺懸婡帪娫偼偁傜偐偠傔愝掕偝傟偰偼偄側偄丅柧擔偐傕抦傟側偄丅偦傫側擔偼塱媣偵朘傟側偄偐傕偟傟側偄丅偦傟偱傕朣柦幰偼丄帪娫偺棳傟傕嬻娫偺偁傝傛偆傕堘偆堎崙偱丄偦偺擔傪怣偠偰惗偒側偔偰偼側傜側偄丅

丂19悽婭慜敿丄儔僥儞傾儊儕僇偱偼懡偔偺崙偑撈棫偡傞偑丄撈棫偼撈嵸幰偺楌巎偺僗僞乕僩偲傕側偭偨丅撈嵸幰偼枃嫇偺壣偑側偔丄偄傑偱偼乹撈嵸幰彫愢乺偲偄偆僕儍儞儖偝偊偁傞偔傜偄偱丄1982擭偵僲乕儀儖暥妛徿傪庴徿偟偨僈儖僔傾亖儅儖働僗偼偦偺僕儍儞儖偺戙昞嶌偲傕側偭偨亀懓挿偺廐亁偲偄偆挿曆彫愢傪彂偄偰偄傞丅巹惗帣偲偟偰惗傑傟偨庡恖岞偼孯戉偵擖傝丄棤愗傝傗杁棯丄偁傝偲偁傞庤抜傪梡偄偰戝摑椞偵忋傝偮傔丄傢偢偐側捛廬揑側庢傝姫偒偵埻傑傟丄帺傜偺屻宲幰偵側傝偦偆側恖暔偺夎傪揈傒丄堄偵偦傢側偄彨孯偼僆乕僽儞偱娵從偒偵偟偰僷乕僥傿偵嫙偡傞傎偳偺愨戝側尃椡傪庤拞偵偡傞丅偲偙傠偑丄巚偄偺傑傑崙傪摦偐偡偙偺撈嵸幰丄姱揁偵棃傞偺傪嫅傫偱堦巗柉偲偟偰偨偔傑偟偔惗偒偰偄傞曣恊偩偗偵偼摢偑偁偑傜側偄丅撈嵸幰偲偼偄偐偵屒撈側懚嵼側偺偐丅

丂屒棫傪嫮偄傜傟傞撈嵸幰偼曐恎偺偨傔偵尵榑偺帺桼傪扗偆丅柉堄傪抦傜側偄偟丄抦傠偆偲傕偟側偄丅偦傟偱傕惌尃岎戙偼昁偢婲偒傞丅僋乕僨僞乕偲偄偆朶椡偵傛偭偰傆偨偨傃怴偨側撈嵸偑巒傑傞応崌傕偁傟偽丄抏埑傪傕忔傝墇偊偨柉廜偺塣摦偑彑棙傪偍偝傔傞応崌傕偁傞丅偲偼偄偊丄偄偢傟偵偟偰傕嫮尃惌帯偵東楳偝傟傞恖乆偼崙偵巆偭偰懴偊傞偐丄朣柦偡傞偐丄擇幰戰堦傪敆傜傟傞丅偦傫側忬嫷偼20悽婭屻敿偺儔僥儞傾儊儕僇傪尒偰傕暘偐傞丅1959擭偺妚柦偱撈嵸幰僷僥傿僗僞傪搢偟偨傕偺偺丄傗偑偰幮夛丒嫟嶻庡媊壔偟撈嵸壔偟偰偄偭偨僇僗僩儘丄73擭偺僋乕僨僞乕偱傾僕僃儞僨幮夛庡媊惌尃傪搢偟偰撈嵸傪峴偭偨僺僲僠僃僩丄偁傞偄偼僀僊儕僗偲偺娫偱82擭偵儅儖僺僫僗乮僼僅乕僋儔儞僪乯愴憟傑偱婲偙偟偨傾儖僛儞僠儞偺孯帠惌尃摍乆丄嫮尃惌帯偺壓偱偄偭偨偄壗昐枩偺恖偑懠崙偵堏摦傪梋媀側偔偝傟偨偙偲偐丅偦偆偟偰乹撈嵸幰彫愢乺偵屇墳偡傞傛偆偵乹朣柦暥妛乺偑惗傑傟傞丅崙傪棧傟偰朣柦幰偵側偭偨偲偒丄偼偨偟偰婣傞傋偒屘崙偼偁傞偺偩傠偆偐丅擇恖偺嶌壠偺応崌傪尒偰傒傛偆丅

丂僉儏乕僶偺儗僀僫儖僪丒傾儗僫僗偼彮擭帪戙丄妚柦孯偺僔儞僷偩偭偨偑丄傗偑偰丄妚柦惌晎偺偁傝傛偆傪媈栤帇偟丄帺桼偵惂尷偑壛偊傜傟偼偠傔傞偲斀僇僗僩儘偺懁偵傑傢傞丅偲偙傠偑丄儂儌僙僋僔儏傾儖傪斊嵾偲傒側偡朄偑偱偒丄堦曽偱偼丄嫋壜側偔奀奜弌斉偟偰偄偨偨傔偵敆奞傪偆偗丄寢嬊丄74擭偐傜76擭偵偐偗偰搳崠偝傟丄弌崠屻偼擔慘壱偓偺惗妶傪憲傞丅偩偑丄80擭丄晄枮暘巕傪捛偄弌偡偨傔偵僇僗僩儘偑偲偭偨嶔偑傾儗僫僗偵偲偭偰偼媑偲弌偰丄崌廈崙偵扙弌丅偦偺抧偱丄斀僇僗僩儘偺摤偄傪揥奐偡傞偺偩偑丄傗偑偰丄偦偺斸敾偺柕愭傪扨偵僇僗僩儘偩偗偱側偔丄僇僗僩儘偲偄偆懚嵼傪惗傒弌偡傛偆側僉儏乕僶偲偄偆崙偺懱幙丄崙柉惈傊偲岦偗傞丅傾儗僫僗偼偙偆偟偨宱堒傗朣柦幰偺書偔強嵼偺側偝傪帺彇揱亀栭偵側傞傑偊偵亁偱岅偭偰偄傞丅

丂僠儕偺儖僀僗丒僙僾儖儀僟偼僺僲僠僃僩偺僋乕僨僞乕屻丄942擔搳崠偝傟傞偑丄76擭偵崙嵺傾儉僱僗僥傿偵媬弌偝傟偰弌崙丅偦偺屻傕拞暷偱偺幮夛庡媊塣摦偵嶲壛偡傞傕偺偺丄80擭偵僯僇儔僌傾傪捛傢傟丄僪僀僣偺僴儞僽儖僋偵丅偦偺朣柦抧偱墷暷偱傕擣傔傜傟傞傛偆側嶌壠偲側傝丄偦偆偟偨夁嫀偲丄撿傾儊儕僇傪曕偒傑傢偭偰尒暦偟偨偙偲傪嫊幚敿偽偡傞宍偱亀僷僞僑僯傾丒僄僉僗僾儗僗亁偲偄偆帺揱揑梫慺偺擹偄嶌昳偵巇忋偘傞丅僙僾儖儀僟偼僌儕乕儞僺乕僗偲傕娭傢傝丄擬懷傾儊儕僇偺愭廧柉偲帺慠丄斀曔寏偲偄偭偨娐嫬栤戣傪僥乕儅偵偟偨嶌昳偩偗偱側偔丄儈僗僥儕乕傕彂偄偰暆峀偄撉幰憌偺巟帩傪摼偰偄傞偑丄偄傑偩撈嵸偲偄偆傕偺傪惓柺偐傜尒偡偊偨嶌昳偼敪昞偟偰偄側偄丅僠儕偼90擭偵柉惌堏娗偟丄嶐擭僺僲僠僃僩偼婲慽偝傟偝偊偟偰偄傞偺偩偑丅

丂傾儗僫僗偲僙僾儖儀僟偼摨偠偙傠撈嵸惌尃偵傛偭偰摨偠傛偆偵敆奞偝傟偨偑丄傾儗僫僗偼屘崙偵婣傟側偄傑傑90擭偵帺嶦丄僙僾儖儀僟偼偄傑傕儓乕儘僢僷偵偄傞丅帡偨傛偆側宱尡傪帩偮擇恖偲偼偄偊丄偦偺嶌昳悽奅偺奐偒偼偁傑傝偵傕戝偒偄丅偦傟偱傕側偍丄擇恖偵偼嫟捠偡傞傕偺偑偁傞丅撈嵸偲朣柦偲偄偆埫偄悽奅偐傜嶌昳傪媬偆傕偺丄偮傑傝儐乕儌傾偑丅

CONTENTS傊

| 壞婜媥壣拞偺恾彂娰偺棙梡偵偮偄偰 | ||

| 俉寧 | 媥 娰 擔 | 搚丄擔梛擔 侾侽乣侾俋擔 |

| 奐娰帪娫 | 10丗00乣16丗20 | |

| 俋寧 | 媥 娰 擔 | 擔梛擔丄廽擔 |

| 奐娰帪娫 | 10丗00乣16丗20 偨偩偟丄侾俀擔乣侾係擔偼9丗00乣16丗50偲側傝傑偡丅 |

|

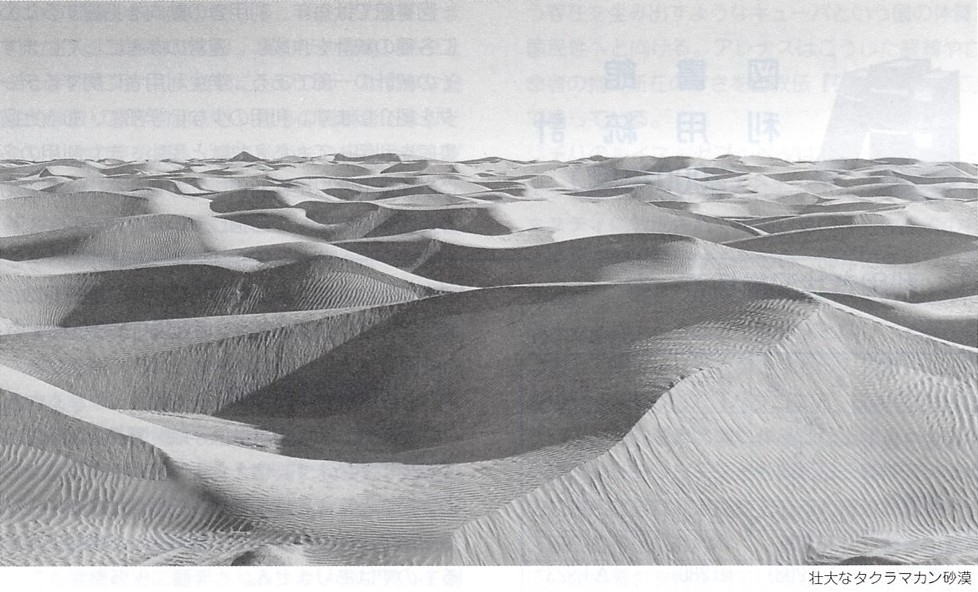

僔儖僋儘乕僪偺椃

乗乗嫽枴偐偒偨偰傞杮乗乗

丂嶐擭9寧偺偙偲偱偁傞偑丄擔杮巹棫戝妛嫤夛2000擭搙拞崙僔儖僋儘乕僪尋廋偵嶲壛偝偣偰偄偨偩偄偨丅怴嫯僂僀僌儖帺帯嬫偺僂儖儉僠丄僩儖僼傽儞丄僇僔儏僈儖傪庡側朘栤愭偲偟偰尰抧偺戝妛丒帺帯嬫惌晎嫵堢挕傊偺朘栤丄堚愓丒帥堾摍傪尒妛偟偨丅嬫搒僂儖儉僠偼娍柉懓偺栚棫偮丄敪揥搑忋偺岺嬈搒巗偱偁偭偨偑丄僩儖僼傽儞丄僇僔儏僈儖偼僀僗儔儉暥壔偺庯偑嫮偄僆傾僔僗搒巗偱丄僂僀僌儖柉懓偺揱摑傪枮媔偡傞偙偲偑偱偒偨丅

丂偙偙偼僔儖僋儘乕僪娭學偺杮傪徯夘偡傞偙偲偱偁傞偺偱尋廋偺榖偼榚偵抲偄偰丄傑偢丄屻偵宖偘傞杮偺慜婰偲偟偰怴嫯僂僀僌儖帺帯嬫偵偮偄偰彮偟怗傟偰偍偙偆丅柺愊偼160枩暯曽km2丄拞崙慡懱偺6暘偺1傪愯傔傞偑丄揤嶳嶳柆丄僞僋儔儅僇儞嵒敊傪峊偊傞壵崜側帺慠偲婥岓丅恖岥偼1,650枩恖丅偍傛偦13偺柉懓偑廧傓懡柉懓抧堟丅偦偺偆偪僂僀僌儖柉懓偑45亾丄娍柉懓偑40亾傪愯傔偰偄傞丅嬤擭丄娍柉懓偺恑弌丒桪埵偑挊偟偄丅偦偆偟偨拞偱丄僂僀僌儖柉懓庡媊偺戜摢丄撈棫塣摦丄僥儘峴堊摍惌帯揑栤戣傪書偊偰偄傞丅偦偟偰崱丄愇桘丄揤慠僈僗摍朙晉側抧壓帒尮傪惗偐偟偰乽惣晹奐敪乿偺柤偺傕偲崙壠僾儘僕僃僋僩偲偟偰岺嬈壔偑媫僺僢僠偱恑傔傜傟傛偆偲偟偰偄傞丅偦偺偨傔丄嫵堢暘栰偱偼棟岺宯戝妛丒妛晹偺奼廩傪拞怱偲偟偨嫵堢夵妚偑幚巤偝傟丄媄弍幰偺梴惉偵椡偑拲偑傟偰偄傞丅搶惣暥柧偑岎傢傝丄柉懓偺塰屚惙悐偺楌巎傪崗傫偩怴嫯僂僀僌儖帺帯嬫偼崱屻偝傜偵偦偺梕杄傪曄壔偝偣傞偵偪偑偄側偄丅

丂偝偰丄偙偙偵徯夘偡傞4嶜偺杮偼崱擔偺僔儖僋儘亅僪偺巔傪揱偊丄偦偺嫽枴傪偐偒棫偰偰偔傟傞偱偁傠偆丅偄偢傟傕恾彂娰杮娰丒暘娰偲傕偵偁傞偺偱堦撉傪偍慐傔偟偨偄丅

丂媨杮婸亀傂偲偨傃偼億僾儔偵夌偡1乣6亁偼乽偨偩傂偨偡傜挿偔偰嫊偟偄6700僉儘偺摴傪丄巹偼栺40擔偐偐偭偰幵偱椃傪偟偰偒偨乿偺彂偒弌偟偱巒傑傞丅拞崙丒惣埨偐傜僷僉僗僞儞丒僀僗儔儅僶乕僪傑偱崜弸偲嵒敊偺拞傪幵偱摜攋偡傞埆愴嬯摤偺椃丅挊幰偵偼偐偮偰尃椡傪屩帵偟偨堚愓傛傝傕丄楬朤偱弌夛偭偨柤傕側偒恖偨偪偺傑側偞偟偵栚偑岦偔丅偦偟偰丄乽奜崙恖偺帺桼側墲棃傪嫋偟丄嫢朶偱偼側偔丄壗帠傕暯榓揑偵張棟偟傛偆偲偡傞婥幙偺柉懓偑丄僔儖僋儘乕僪傪傂傜偄偨偺偱偼側偄偐偲偄偆偺偑丄巹偺峫偊偱偁傞乿偲尵偄愗傞丅摴拞丄恎懱傪捝傔偨椃恖偑恖偺惗傪岅傞挿曇婭峴僄僢僙僀偱偁傞丅

丂媨杮婸亀傂偲偨傃偼億僾儔偵夌偡1乣6亁偼乽偨偩傂偨偡傜挿偔偰嫊偟偄6700僉儘偺摴傪丄巹偼栺40擔偐偐偭偰幵偱椃傪偟偰偒偨乿偺彂偒弌偟偱巒傑傞丅拞崙丒惣埨偐傜僷僉僗僞儞丒僀僗儔儅僶乕僪傑偱崜弸偲嵒敊偺拞傪幵偱摜攋偡傞埆愴嬯摤偺椃丅挊幰偵偼偐偮偰尃椡傪屩帵偟偨堚愓傛傝傕丄楬朤偱弌夛偭偨柤傕側偒恖偨偪偺傑側偞偟偵栚偑岦偔丅偦偟偰丄乽奜崙恖偺帺桼側墲棃傪嫋偟丄嫢朶偱偼側偔丄壗帠傕暯榓揑偵張棟偟傛偆偲偡傞婥幙偺柉懓偑丄僔儖僋儘乕僪傪傂傜偄偨偺偱偼側偄偐偲偄偆偺偑丄巹偺峫偊偱偁傞乿偲尵偄愗傞丅摴拞丄恎懱傪捝傔偨椃恖偑恖偺惗傪岅傞挿曇婭峴僄僢僙僀偱偁傞丅

丂暯嶳旤抭巕亀僔儖僋儘乕僪晇晈峴亁偼晇偱偁傞暯嶳堣晇夋攲偲摨摴偟偨椃峴婰丅1968擭偵巒傑偭偨夋攲偲偺僔儖僋儘乕僪偺椃偼崱擔傑偱壗廫夞偵傕傢偨傝丄偦傟偼丄夋攲偺僗働僢僠偺偨傔偵旓傗偝傟偨丅朘傟偨愭乆偱偺僄僺僜乕僪傪挊幰偺忺傝偺側偄扺乆偲偟偨暥復偑偦偺忣宨傪渇渋偲偝偣偰偔傟傞丅偙偆偟偨暯嶳夋攲偺僗働僢僠偺愊傒廳偹偑丄愭傎偳姰惉偟偨栻巘帥偺尯邃嶰憼堾偺乽戝搨惣堟暻夋乿偵寢幚偡傞偺偱偁傞丅弶傔偰極棖偺抧傪摜傒偟傔偨帪偺僄僺僜乕僪傪捲偭偨乽柌偵尒偨極棖乿偺復偼幚偵姶摦揑偱偁傞丅

丂戝崅旤婱亀僔儖僋儘乕僪偑傓偟傖傜婭峴丂彈傂偲傝堦枩僉儘亁偼楍幵偲僶僗傪忔傝宲偄偱拞崙丒杒嫗偐傜僩儖僐丒僀僗僞儞僽乕儖傑偱墶抐偟偨僴儔僴儔僪僉僪僉偺椃峴婰偱偁傞丅摴拞丄岾塣偵傕乽恖偺榓乿偵宐傑傟傞丅枺椡揑側恖側偺偱偁傠偆丅僂儖儉僠偱挊幰偼乽偙偺崙偺枺椡偼丄巹払擔杮恖偑朰傟偰偟傑偭偨丄慺杙側惗柦椡偩乿偲巚偆偺偱偁傞丅

丂慏屗梌堦亀棳嵐偺搩丂忋丒壓亁偼夵妚夝曻屻偺拞崙偺巟攝峔憿傪漃傞朻尟妶寑悇棟彫愢丅媞壠偺旈枾寢幮丄僂僀僌儖撈棫塣摦丄拞崙岞埨摉嬊嶰偮攂偺尃杁弍悢偑塓姫偔丅慻怐偺峈憟丒撪暣偺晳戜偼僂僀僌儖傪嫆揰偵墶昹丄杒嫗丄僠儀僢僩偵傑偱峀偑偭偰偄偔丅堦偐寧懌傜偢偺弌棃帠傪僪僉儏儊儞僞儕乕僞僢僠偱昤偄偨捈栘徿嶌壠偺夛怱嶌丅屄恖傪東楳偡傞旕忢側慻怐丄尃椡婡峔偺埫晹傪栚傪嬅傜偟偰擿偒崬傓偺偱偁傞丅

乮恾彂壽枃曽暘娰壽挿丒拞愳宧嶰乯

CONTENTS傊

![]()

乮杮妛嫵堳婑憽恾彂僐乕僫乕乯

丂"Scholar's Shelf"偵偼愭惗曽偐傜婑憽偝傟偨丄愭惗偛帺恎偺挊彂偑廤傔傜傟偰偄傑偡丅怴偨偵婑憽偝傟偨杮傪徯夘偟傑偡乮2001丏1丏25乣2001丏6丏29乯

岺妛晹

郪堜寬擇乮曇挊乯

乽悈傪偼偖偔傓丗21悽婭偺悈娐嫬乿媄曬摪

崙嵺尵岅暥壔妛晹

晊旜晲峅乮曇乯

乽瀽娍壒檕椺堦棗昞乿徏崄摪

埨摗揘峴乮栿乯

乽僴僶僫僿偺椃乿尰戙婇夋幒

媑揷梕巕乮栿乯

乽僼僃儈僯僘儉偲抧棟妛乿抧恖彂朳

幊屗捠梖乮挊乯

乽昞尰偲棟夝偺偙偲偽妛乿儈僱儖償傽彂朳

幊屗捠梖乮栿乯

乽僂僀僩僎儞僔儏僞僀儞丄怱丄堄枴乗乗怱偺幮夛揑奣擮偵岦偗偰乿徏攺幮

宱塩忣曬妛晹

拞懞愰堦榊乮挊乯

乽僄僢僙儞僔儍儖婇嬈夛寁乿拞墰宱嵪幮

CONTENTS傊

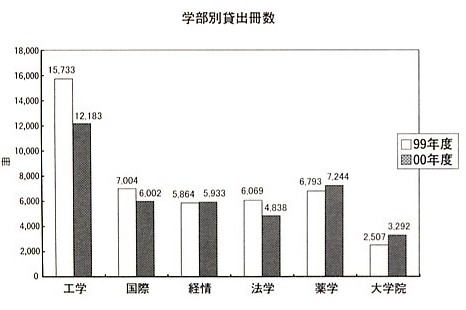

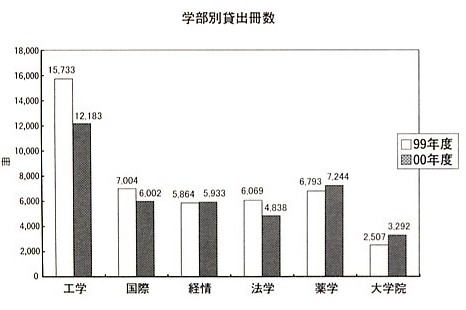

恾彂娰棙梡摑寁

乮2000擭搙乯

丂恾彂娰偱偼枅擭丄棙梡幰偺摦岦傪攃埇偡傞偨傔偵奺庬偺摑寁傪嶌惉偟丄塣塩偺嶲峫偵偟偰偄傑偡丅偦偺摑寁偺堦晹偱偁傞丄妛惗棙梡幰偵娭偡傞僨乕僞傪徯夘偟傑偡丅棙梡偺彮側偄妛晹偵丄傕偭偲恾彂娰傪棙梡偟偰傕傜偊傟偽偲巚偄丄傑偨棙梡偺懡偄妛晹偵偼崱埲忋偵棙梡偟偰傕傜偊傞傛偆丄枺椡偁傞恾彂娰偮偔傝傪栚巜偟偰偄傑偡丅

1丏棙梡幰忬嫷憤妵僨乕僞

| 憤妵昞 | ( )撪偺悢帤偼慜擭搙斾 | ||

| 崁栚 乢 娰 | 杮娰 | 枃曽暘娰 | 寁 |

| 奐娰擔悢 | 261 | 272 | 乗 |

| 乮仮 5乯 | 乮仮 7乯 | ||

| 擖娰幰悢 | 214,761 | 160,823 | 375,584 |

| 乮仮 35,945乯 | 乮仮 1,451乯 | 乮仮 37,396乯 | |

| 戄弌幰悢 乮妛惗乯 |

16,379 | 4,416 | 20,795 |

| 乮仮 2,203乯 | 乮280乯 | 乮仮 1,923乯 | |

| 戄弌嶜悢 乮妛惗乯 |

32,485 | 7,644 | 40,129 |

| 乮仮 4,374乯 | 乮533乯 | 乮仮 3,841乯 | |

| 乮拲乯杮娰擖娰幰悢偵偼墈棗幒乮3奒乯偼娷傑傟傑偣傫丅 | |||

丂奐娰擔悢偼慜擭搙斾杮娰偱5擔尭丄暘娰7擔尭偲側偭偰偄傑偡丅偙傟偼怴恾彂娰僔僗僥儉僿偺愗傝懼偊偵傛傞傕偺偱偡丅杮娰偱偼偙傟偵敽側偄擖娰幰悢傪偼偠傔丄戄弌幰悢丒戄弌嶜悢偲傕戝偒偔尭彮偟偰偄傑偡丅偙偺偙偲偼扨偵奐娰擔悢偺尭彮偩偗偱偼側偔丄枅擭偺尭彮孹岦偑巭傑傜側偄忬懺偱偁傞偲偄偊傑偡丅偟偐偟暘娰偱偼丄奐娰擔悢偺尭彮偵傕偐傢傜偢丄弴挷側憹壛孹岦偑傒傜傟傑偡丅

2丏強懏暿戄弌忬嫷

丂杮娰偱偼丄2000擭搙偼戝妛堾丄宱忣傪彍偄偰慡偰尭彮偟偰偄傑偡丅憹偊偨戝妛堾偼嶐擭搙尭彮偟夁偓偨偙偲偵傛傞憹壛偱偁傝丄宱忣偼傕偲傕偲堦斣棙梡偺彮側偄妛晹偱偺丄憹尭側偟偺寢壥偱婌傋傞傕偺偱偼偁傝傑偣傫丅

丂枅擭憹尭傪孞傝曉偟偰偄偨岺妛晹傕2擭楢懕偺僟僂儞偲側傝傑偟偨丅堦曽丄憹壛孹岦偵偁傞暘娰偱偼丄2000擭搙傕慡懱偱栺6亾偺憹壛傪偟偰偄傑偡丅

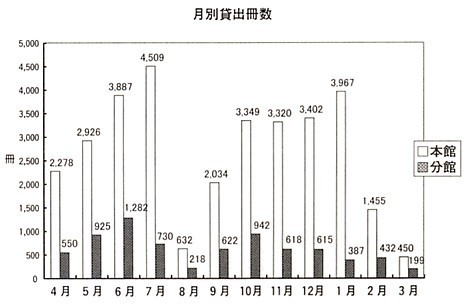

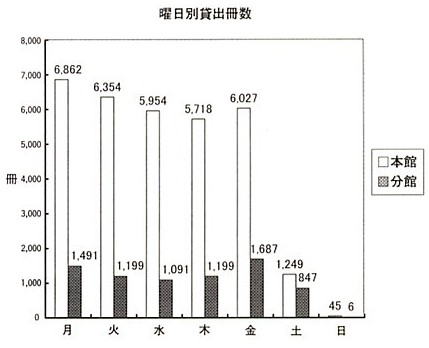

3丏寧暿丒梛擔暿戄弌嶜悢

丂杮娰偼嶐擭摨條偵掕婜帋尡婜偺7寧丄1寧偺棙梡偑懡偔丄暘娰偱偼帋尡婜傛傝丄6寧丄10寧偵傛偔棙梡偝傟偰偄傑偡丅

丂梛擔暿偼杮娰暘娰偲傕丄嶐擭偲傎傏摨偠偱寧梛偲嬥梛偺棙梡偑懡偔側偭偰偄傑偡丅

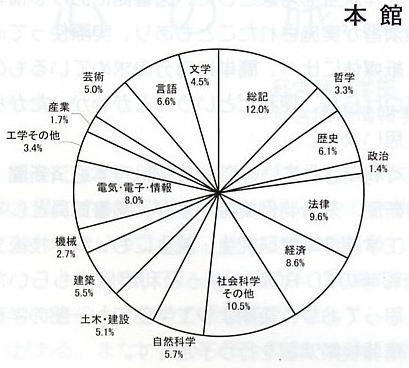

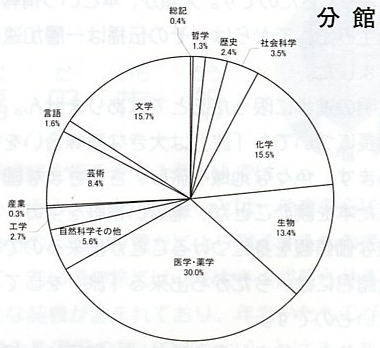

4丏暘椶暿戄弌嶜悢

丂杮娰偱偼宱嵪丒尵岅偺暘栰偑慜擭搙傛傝崅偄斾棪偲側偭偰偍傝丄暘娰偱偼惗暔丒寍弍偺暘栰偑崅偔側偭偰偄傑偡丅暘椶暿戄弌嶜悢偺曄摦偼壽戣偺昿搙傗僥乕儅偺塭嬁偑戝偒偄偲峫偊傜傟傑偡丅堦曽丄暘娰偱偼丄慡懱揑側戄弌嶜悢偼憹壛偟偰偄傞偵傕偐偐傢傜偢丄愱栧椞堟偺堛妛丒栻妛暘栰偺妱崌偑掅偔側偭偰偄傑偡丅

5丏嶜悢暿戄弌幰悢

丂恾彂傪庁傝偨偙偲偺偁傞恖偺妱崌偼慜擭傪壓夞傝傑偟偨偑丄夞悢偱偼慡懱揑偵憹壛偟偰偄傞傛偆偱偡丅偙傟偼丄堦搙恾彂娰傪棙梡偟偨恖偼嵞傃棙梡偡傞孹岦偑嫮偄偲偄偆偙偲偑偄偊丄恾彂娰偲偟偰偼丄傛傝懡偔偺恖偵丄恾彂娰偺棙梡壙抣傪傾僺乕儖偡傞昁梫偑偁傞偲峫偊偰偄傑偡丅

CONTENTS傊

奨 妏 偺 帊 恖

乗乗宱忣丒愳孨偺帊廤偑弌斉乗乗

丂宱塩忣曬妛晹4擭偵嵼愋偡傞愳婭抝孨偺帊廤偑丄偙偺偨傃暥寍幮偐傜弌斉偝傟偨丅乽偺傝乿偲偄偆儁儞僱乕儉偱彂偐傟偨帊廤偺僞僀僩儖偼乽嵍偺彫巜乿丅

丂宱塩忣曬妛晹4擭偵嵼愋偡傞愳婭抝孨偺帊廤偑丄偙偺偨傃暥寍幮偐傜弌斉偝傟偨丅乽偺傝乿偲偄偆儁儞僱乕儉偱彂偐傟偨帊廤偺僞僀僩儖偼乽嵍偺彫巜乿丅

丂愳孨偼丄嶐擭偺9寧偐傜丄揤墹帥傗嫗嫶偺楬忋偱帊傪彂偒丄摴峴偔恖偵僾儗僛儞僩傪巒傔偨丅偒偭偐偗偼乽帊傪捠偠偨恖偲偺僐儈儏僯働乕僔儑儞乿偲偄偆偙偲偩偭偨偑丄師戞偵懡偔偺恖偑丄斵偺帊傪媮傔傞傛偆偵側偭偨偲偄偆丅偙偺偆傢偝偑偆傢偝傪屇傃丄偙偺6寧丄1嶜偺帊廤偲偟偰弌斉偝傟偨傕偺丅

丂"傑偊偑偒"偱斵偼彂偄偰偄傞丅

丂杔偺帊偵奊偼偁傝傑偣傫丅

丂杔偺帊傪撉傫偱丄偁側偨帺恎偵

丂怱偱昤偄偰傎偟偄偐傜丅

丂儁乕僕傪傂傕夝偔偲丄偦偙偵偼壗偵傕偲傜傢傟側偄帺桼側"尵梩"偑偁傆傟偰偄傞丅庒偝備偊偺僄僱儖僊乕傕丄桪偟偝傕丄庛偝傕丄擸傒傕丄帺桼側尵梩偲側偭偰偁傆傟偰偄傞丅

丂恖惗偼乽椃楬乿偵偨偲偊傜傟傞丅斵傕傑偨椃恖側偺偩傠偆丅壗傕崙嫬傪墇偊偰堏摦偡傞偙偲偽偐傝偑椃偱偼側偄丅斵偼丄巹偨偪偑晛抜捠傝偡偓傞偩偗偺挰暲傒偐傜丄懡偔偺弌夛偄傪尒偮偗弌偟丄帺傜偺椃楬偺椘偲偟偰偄傞丅

丂偦傫側斵偺尵梩傪妛惗彅孨偵曺偘偨偄丅

丂偦偆偐偭

丂杔偱側偒傖

丂丂丂丂丂丂丂偺傝

忣曬壔帪戙偺椃

丂恖椶偺恑曕偼丄乽椃乿偲偲傕偵偁偭偨偲偄偭偰傕夁尵偱偼偁傝傑偣傫丅抦幆丄媄弍丄揘妛側偳偲偄偭偨暥柧傗暥壔偼丄恖偑椃偡傞偙偲偵傛偭偰揱攄偝傟丄屳偄偵愗狯戶杹偡傞偙偲偵傛偭偰丄恑曕偟偰偒傑偟偨丅壩傪婲偙偡抦幆丄偦偺壩偵傛偭偰搚婍傪嶌傞媄弍d丄愇婍偐傜惵摵婍丄揝偵帄傞傑偱丄恖偑嶳壨傪墇偊椃偡傞偙偲偵傛偭偰丄悽奅拞偵峀傑偭偰偒偨偺偱偡丅恖椶偑丄杮偲偄偆忣曬僣乕儖傪惗傒弌偟偰偐傜偼丄偦偺揱攄偼堦憌壛懍搙傪憹偟傑偟偨丅

丂暥柧偺恑曕偵尷偭偨偙偲偱偼偁傝傑偣傫丅屄恖偺惉挿偵偮偄偰傕乽椃乿偼戝偒側堄枴崌偄傪帩偭偰偄傑偡丅怓乆側抧堟傪椃偟丄偝傑偞傑側崙偱婰偝傟偨杮傪撉傓偙偲偱丄暆峀偄帇栰偼惗傑傟丄傛傝懡條側壙抣娤偑恎偵偮偔偺偱偡丅妛惗彅孨偵偼丄崱偩偐傜弌棃傞乽椃乿傪偟偰傕傜偄偨偄傕偺偱偡丅

丂傕偪傠傫丄椃傪偟偝偊偡傟偽丄暆峀偄恖奿偑摡栬偝傟傞偲偄偆傕偺偱偼偁傝傑偣傫丅抦幆傪摼偰傕丄偦傟傪墳梡偡傞抦宐傪帩偨側偗傟偽堄枴傪側偝側偄偺偱偡丅

丂惉挿偺夁掱偱捈柺偡傞偝傑偞傑側栤戣偼丄惓夝偑昁偢梡堄偝傟偨帋尡栤戣偺傛偆側傕偺偱偼偁傝傑偣傫丅帺暘偑摼偨抦幆傗宱尡偑丄慡偰偺栤戣傪夝寛偡傞傢偗偱偼側偄偺偱偡丅椃偱摼偨傕偺傪帺傜偺惉挿偵惗偐偡偵偼丄"The time is better spent in searching than in finding"乽尒偮偗傞偙偲乿傛傝傕乽扵偡偙偲乿偵帪娫傪旓傗偡巔惃偑戝愗側偺偐傕偟傟傑偣傫丅

丂偝偰丄嶐崱偺崅搙忣曬壔帪戙偵偍偄偰偼丄暥帤偵偲偳傑傜偢丄夋憸傗壒惡傑偱傕偑丄揹巕忣曬偺宍偲側偭偰丄戝婥寳撪偵堨傟傞帪戙偲側傝傑偟偨丅恖娫傗恾彂偑暔棟揑偵堏摦偟側偔偰傕丄捠怣夞慄偲僐儞僺儏乕僞傪夘偟偰丄悽奅拞偺抦幆傗媄弍丄揘妛傪岎姺偟崌偆偙偲偑壜擻偵側偭偨偺偱偡丅偮傑傝丄僀儞僞乕僱僢僩傪捠偠偰丄悽奅拞傪乽椃乿偡傞偙偲偑弌棃傞傢偗偱偡丅

CONTENTS傊

抦偭偰偄傑偡偐丠

丂嵟嬤丄恾彂娰偺棙梡偱CD亅ROM偲偐僆儞儔僀儞僨乕僞儀乕僗偲偄偭偨揹巕攠懱偺傕偺偑傛偔棙梡偝傟傞傛偆偵側傝傑偟偨丅

丂堦嶐擭搙偐傜丄崙嵺尵岅丒宱塩忣曬丒朄妛晹偺2乣3擭師惗傪懳徾偲偟偨丄恾彂娰偵偍偗傞忣曬専嶕墘廗偑幚巤偝傟偨偙偲傕偁傝丄幚嵺巊偭偰傒偰丄巻攠懱偵斾傋丄娙扨偵帺暘偺媮傔偰偄傞傕偺傪尒偮偗傜傟丄曋棙偩偲偄偆偙偲偑傢偐偭偨偐傜偩偲巚偄傑偡丅

丂傛偔棙梡偝傟偰偄傞CD亅ROM偼擔杮宱嵪怴暦丒挬擔怴暦丒朄椷敾椺廤摍偱偡偑丄恾彂娰堳偲偟偰偼丄岺妛晹偺懖嬈尋媶惗丒堾惗偵傕丄壢妛媄弍暥專懍曬摍偺CD亅ROM傪傕偭偲棙梡偟偰傕傜偄偨偄偲巚偭偰偍傝丄屻婜傛傝岺妛晹偱傕堦晹偺妛壢偱丄忣曬専嶕墘廗傪峴偆梊掕偱偡丅

丂傑偨丄僆儞儔僀儞僨乕僞儀乕僗偼恾彂娰偑屌掕椏嬥宊栺傪偟偰偄傞丄嶨帍婰帠嶕堷偑嵟傕傛偔棙梡偝傟偰偄傑偡丅嶨帍婰帠嶕堷偼丄崙棫崙夛恾彂娰偑廂廤偡傞妛弍帍丒戝妛婭梫丒愱栧帍側偳傪懳徾偲偡傞僨乕僞儀乕僗偱丄帺暘偺媮傔傞榑暥偑壗偵嵹偭偰偄傞偐傪挷傋傞傕偺偱偡丅偦偟偰丄偦偺帒椏偑壗張偺戝妛恾彂娰偵強憼偝傟偰偄傞偐偼丄崙棫忣曬妛尋媶強偑採嫙偟偰偄傞丄NACSIS Webcat偲偄偆慡崙偺戝妛恾彂娰摍偑強憼偡傞恾彂丒嶨帍傪専嶕偱偒傞僨乕僞儀乕僗傪棙梡偡傞偲丄憑偡偙偲偑偱偒傑偡乮慡偰偺帒椏偑丄偳偙偐偺戝妛恾彂娰偵強憼偝傟偰偄傞偲偼尷傝傑偣傫乯丅

丂棙梡偟偨偄偑巊偄曽偑傢偐傜側偄偲偄偆棙梡幰偼丄帪娫偵梋桾傪傕偭偰丄9帪偐傜16帪30暘傑偱偵5奒僇僂儞僞乕傑偱棃偰偔偩偝偄丅僀儞僞乕僱僢僩忣曬偺椃傊偲傒側偝傫傪偛埬撪偟傑偡丅

CONTENTS傊