原作を読もう

薬学部衛生薬学科 教授 益 川 徹

最近、学生の本離れがよく話題になるが、この原因のひとつに、映像メディアの氾濫があげられよう。長引く不況にも関わらず、とくにレンタルビデオ店はどこも若者で繁盛している。なるほどレンタルビデオであれば、自宅でくつろいで鑑賞でき、映画館へ行かなくても、また時間をかけて書物を読まなくても簡単に名作などにふれることが出来て、大変手っ取り早い。本館においては、書物以外にかなりの数のビデオなどの映像メディアも揃えており、多数の学生が借り出して好評とのことである。そこで、ここでは映画ビデオのもっと上手な楽しみ方を紹介したい。

ちょうどこれからじっくり読書をする絶好の季節ですので、ビデオ鑑賞の後でも先でもよいが、ぜひ原作に触れることをお勧めしたい。一昔前までは、このような映像メディアが少ないため、なにかにつけてもっと読書の機会があったように思う。原作を読むには、長編では数日以上を要することもあるが、読み終えた後の感動は映画ビデオに比べ遙かに勝る。一長一短はあるが、文字情報は視覚情報に比べ限りなく想像力をかき立て、人の喜怒哀楽、心の機微なども読書から自然に得られるものである。映画の場合、俳優の演技力、叙情性、映像美、時代考証、セットのスケールなど映画芸術独自の演出性を堪能する事が出来るなど長所も多い。しかし、およそ2〜3時間の枠にはめて製作するために、原作からかなりの部分が削除されて、ある特定の場面の描写に力を入れることが多く、部分的あるいは大幅な変更もなされている。したがって制作者により原作とはかなり異なった感じに仕上がっているケースも多く、原作との比較(原作を越えられるかなど)は大きな楽しみの一つとなる。

たとえば文豪ビクトル・ユゴーの「レ・ミゼラブル」を子供の頃、児童文学全集で読んだ人も多いと思う。これはミュージカルで上演もされ、また幾度も映画化されている不朽の名作である。原作は、時代背景や社会風俗などの解説にかなりのページをさいており、19世紀フランス社会にも触れることができて、本筋以外でも大変おもしろい。制作者により何を主題にしているかで、それぞれ特徴があり、感動場面も微妙に異なったり、全く別の作品に感じることさえある。これも原作を読んで初めて得られるものである。ぜひ感受性豊かな年代に、原作を読んでこの楽しみを味わってほしい。

CONTENTSへ

![]()

水をはぐくむ――21世紀の水環境

工学部土木工学科 教授 澤 井 健 二

(技報堂出版2000年11月発行)

近年、わが国では、よく、水環境が悪化したと言われるが、その原因のひとつは、人々の水環境への関心の薄れにあるのではないかと思われる。特に都会生活においては、水道の蛇口をひねればきれいな水がふんだんに供給され、下水道へ汚水を流せば、それはたちどころに自分たちの手元から消え去ってしまう。そのため、その水がどこから供給され、どこへ流れていくかを意識しなくても、私達の生活は成り立っているのである。 また、以前は河原が子供達の遊び場であり、人々の憩いの場でもあったが、炎害や事故を防ぐ観点から、水際はコンクリートで固められ、柵が施されて、人々は水辺に近づきにくくなった。その影響は人間にだけでなく、水辺に住む生き物たち、さらには河道内の水の流れ、土砂の動きにも及んでいるのであるが、多くの人々はそれに気づいていないように思われる。

しかし、これは大きな損失である。水辺、とりわけ河川は本来きわめて魅力に富んだものであり、これに接し、活用しない手はないであろう。また、良好な水辺環境を次世代に伝えることは私達の責務ではないだろうか。

このような、人々の水辺に対する関心の薄れを改善するには、人々に水辺の魅力を訴え、まず、水辺に接してもらうことが重要である。次に、公共水域の水質改善を図るには、下水処理等のハード的な側面が効果をもつことは当然であるが、住民ひとりひとりができるだけ水を汚さないようにする努力もまた重要である。さらに、水辺の生き物を大切にするひとりひとりの心がけもきわめて重要である。

一方、よりよい水環境を構築するには、ひとりひとりの意識改革、行動だけでなく、人と人のつながり、交流がきわめて重要である。私は4年半前に摂南大学を拠点として、淀川愛好会という市民クラブを組織して、淀川をより深く知り、親しみ、愛することを通じて、会員相互の親睦と地域社会への貢献を図る実践活動を展開しているが、ぜひ読者諸氏の積極的な参加を願いたい。

「水をはぐくむ――21世紀の水環境」(大槻均・澤井健二・菅原正孝編著 技報堂出版)は、このような20世紀末の水環境の潮流と動向を概観したうえで、21世紀の水環境のあり方について、その考え方と政策的および技術的な新しい展開を試みたものであり、これまでの対策に加え、「水をはぐくむ」という視点から、さまざまの提案を行っている。「水をはぐくむ」における、著者らの21世紀への一致した願いは、"美しい水環境の保全と創出"にある。

CONTENTSへ

![]()

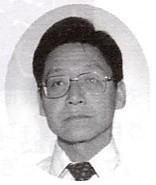

『ウィトゲンシュタイン、心、意味

――心の社会的概念にむけて』

メレディス・ウィリアムズ 著

国際言語文化学部 教授 宍 戸 通 庸 訳

(松柏社2001年1月発行)

この訳書はウィトゲンシュタインの後期哲学にある思想を論じた10篇の論文集の翻訳である。著者は20年に及ぶウィトゲンシュタインの研究を通じていわゆる「言語ゲーム」の意味するところの本質の解明にあてていると言えるだろう。その後期哲学は自然の言語使用、つまり日常生活の中で遂行される言語活動の多様性の中に心の自然を解明する鍵を探るものである。われわれはあるがままの自然ではなく、言語によってつくられた世界を提供されるものであるから、その意味で言語こそわれわれの体験を組織しそれに形式と方向性を与えるのであって、そう考えれば、言語はわれわれにとって第2の自然なのだ。

この10篇の論文の中で著者は一貫して規則に従うことの社会的根拠と言語学習の哲学的意味を明らかにしようとする。そのため、本書の中で著者の主張を際立たせるための対立軸に選んだのは同様に言語の自然主義的説明を与えるものと主張する現代の心の認知理論である。心の認知理論が生得的な表象説に立ってそこに人間科学の最善で唯一の真正のモデルを見るのに対し、著者はその論拠を一つ一つ切り崩し、最終的に、いわば、岩盤もろとも葬り去るのだが、その手際の良さは読者に一種の爽快感を与えてくれている。そこには'科学主義'の覇権に対する強いスケプティカルな、しかし、冷静な論理の組み立てがあって思わず感服させられる。しかしながら、本書は認知主義との闘いのみに終始している訳ではない。現象学的社会学者シュッツ、心理学者ヴィゴツキーを取り上げて著者の主張をさらに明らかにさせようとする姿勢も見られる。

当然のことながら、言語に社会的相がなぜ必要かという点から心の規範構造を明らかにするため多くのページを割いているが、ウィトゲンシュタインの文法的探求は規範的構造をもつ行為や判断を形成するときの拠りどころとなる背景を探求することであるから、「言語ゲーム」の本質は必然性あるいは正当化を根拠づけている共同性−社会的共同性−の問題にかかわる。そのときのキーワードは共通の背景をもった基盤となる習慣における一致であり、本書で著者が言語習得に対する独特の論を展開させている章はその根拠の成立過程を問うている。話し方を学ぶことは言語ゲームの場としての社会化された言語的な共同体に参加することなのだ。なぜなら、そこが世界と交わる場だから。結局、子どもがどのように言語を学ぶかは実践を通して一連の言語的動作を身につけ、共同体と一致していくことなのだ。この共同体との一致の中に社会性の根拠を見い出すところに本書の核心がある。10篇の論文を通して、ウィトゲンシュタインを論拠に心が社会的な根拠をもつことの著者のこだわりと、また、科学主義に対する批判精神を読み取ることができる。

本書がウィトゲンシュタインの後期哲学に新しい像を提供しているのは間違いなく一読を勧めたい。なお、本書については明治学院大学の西阪仰氏が「週間読書人」(2001年4月27日号)で詳しく論評していることを付言しておきたい。

CONTENTSへ

![]()

『フェミニズムと地理学

――地理学的知の限界』

国際言語文化学部 講師 吉 田 容 子

(地人書房2001年3月発行)

本書は、現在イギリスのオープン・ユニヴァーシティ(BBC放送を通じて講義が行われる社会人対象の大学で、1970年に創設)で教鞭を執っているジリアン・ローズGillian

RoseによるFeminism & Geography:The Limits of Geographical Knowledge,

Policy Press, 1993, 205p.の全訳である。原著者の企図が正確に邦題反映するように、題名を直訳して、本書を『フェミニズムと地理学−地理学的知の限界−』とした。

定期的に行っていた研究会で原著を話題に取り上げたことが、翻訳のきっかけとなった。原著を読み進めていくうち、フェミニスト地理学をめぐる議論が海外でこれほどまで発展していることを知り、訳者8名は大きな刺激を受けた。残念ながら日本の地理学界では、フェミニスト地理学という研究領域すら確立していない状態である。それゆえ、『フェミニズムと地理学』という本書のタイトルに対し、かなりの違和感を覚えるかも知れない。このタイトルが意味しているものを、以下に簡単に説明していこう。

地理学のみならず、諸学問から生み出される多様な学際的知は、歴史的に男性によって支配されてきたといってもよいだろう。つまり、男性のみがそれぞれの学問において研究主体となり、同時に研究対象となってきた。そこでは女性が研究の主体からも対象からも排除され、男性による知の独占的な生産活動が行われてきた。とりわけフィールドワークに重きを置いてきた地理学には、男性の優位性が反映されやすかった。著者ローズは、この優位性を明らかにする論証作業の中で、地理学が特定のマスキュリニテイ(男性性)と結びついた空間に依拠していることを主張する。なぜなら、空間は依然として単一で普遍的なものとして捉えられ、また、母性と自然を等しいものとみなすことによって場所が常に女性として表象されるからである。男性的な視点によって空間が切り取られ、地理学の研究対象となっているのだが、そこには男女の性差ゆえに生じる権力関係、すなわちジェンダー関係が暗黙のうちに反映されている。地理学者がたとえ女性であろうとも、男性主義的な立場をとっている限り、同じことなのである。

あらゆる学問に潜む男性権力を暴いてきたフェミニズムの理論を地理学に持ち込むことで、地理学のあらたな一歩が期待できると信じ、今回の翻訳に至ったわけである。難解な書物ではあるが読み応えがあるので、一度挑戦してみてはどうだろう。

CONTENTSへ

2000年度貸出図書ランキング

'96年度から統計を始めた「貸出図書ランキング」です。

分野別・コーナー別(本館のみ)貸出図書を出しています。図書の選択に迷ったときの参考にしてください(複本及び版の違いは全て同一図書としてカウントしています)。

【分野別貸出図書ベスト1】

| 本 館 | |

| ≪情報科学≫ | |

| 情報処理技術者試験 よく出るよく分かる第2種午前問題集 〈2000-2001年版〉 | 15回 |

| ≪心理学≫ | |

| 人間行動の心理学 | 14回 |

| ≪アジア史・東洋史≫ | |

| インドネシア歴史と現在:学際的地域研究入門 | 10回 |

| ≪社会科学≫ | |

| アメリカよ、銃を捨てられるか:自由と正義の国の悲劇と狂気 | 7回 |

| ≪法 律≫ | |

| 伊藤真の民事訴訟法入門:講義再現版 | 16回 |

| ≪経 済≫ | |

| 経営情報システム | 13回 |

| ≪財 政≫ | |

| 地方財政 | 13回 |

| ≪数 学≫ | |

| C&FORTRANによる数値解析の基礎 | 11回 |

| ≪建設・土木工学≫ | |

| 考え方解き方 土質力学 | 18回 |

| ≪建築学≫ | |

| 建築材料:その選択から施工まで | 14回 |

| ≪機械工学≫ | |

| 機械工作シリーズ NC工作機械入門 | 12回 |

| ≪電気工学≫ | |

| 基礎シリーズ 電気機器入門 | 12回 |

| 照明工学:大学課程 | 12回 |

| 分 館 | |

| ≪化 学≫ | |

| ソロモンの新有機化学 | 28回 |

| ≪生物科学・一般生物学≫ | |

| 図解雑学DNAとRNA | 12回 |

| ≪医学・薬学≫ | |

| 最新薬剤師国試対策:新ガイドライン対応 | 22回 |

| ≪日本文学≫ | |

| 永遠の仔〈上〉 | 13回 |

| ≪英米文学≫ | |

| 顔〈上〉 | 10回 |

【コーナー別人気図書】

| 【ベストセラーコーナー】 | |||

| 1 | 永遠の仔<上> | 天童 荒太 | 13回 |

| 1 | 永遠の仔<下> | 天童 荒太 | 13回 |

| 3 | さくら日和 | さくら ももこ | 11回 |

| 4 | アルジャーノンに花束を | Keyes, Daniel | 10回 |

| 4 | ハリー・ポッターと賢者の石 | Rowling, J. K. | 10回 |

| 6 | 呪縛:金融腐食列島2<上> | 高杉 良 | 9回 |

| 6 | あのころ | さくら ももこ | 9回 |

| 6 | たいのおかしら | さくら ももこ | 9回 |

| 9 | アウト:OUT | 桐野 夏生 | 8回 |

| 9 | 神の子どもたちはみな踊る | 村上 春樹 | 8回 |

| 9 | さるのこしかけ | さくら ももこ | 8回 |

| 9 | まる子だった | さくら ももこ | 8回 |

| 9 | 女医<下> | Sheldon, Sidney | 8回 |

| 9 | ビーチ | Garland, Alex | 8回 |

| 【文庫本コーナー】 | |||

| 1 | 江戸川乱歩傑作選 | 新潮文庫 | 11回 |

| 2 | 魔女たちのたそがれ | 角川ホラー文庫 | 10回 |

| 3 | 竜馬がゆく<2> | 文春文庫 | 9回 |

| 【フマーニオールコーナー】 | |||

| 1 | 車輪の下 | Hesse, Hermann | 4回 |

| 2 | ソクラテスの弁明・クリトン | Plato | 3回 |

| 2 | 人生をいかに生きるか<上> | 林 語堂 | 3回 |

| 2 | 人生をいかに生きるか<下> | 林 語堂 | 3回 |

| 5 | リア王 | Shakespeare, William | 2回 |

| 5 | 蜘蛛の糸:杜子春 | 芥川 龍之介 | 2回 |

| 5 | 坂の上の雲 | 司馬 遼太郎 | 2回 |

| 5 | 罪と罰<上> | Dostoyevsky, Fyodor | 2回 |

| 5 | 敦煌 | 井上 靖 | 2回 |

| 5 | 悩んでなんぼの青春よ | 森 毅 | 2回 |

| 【新書コーナー】 | |||

| 1 | アジア新時代の日本企業 | 中公新書 | 5回 |

| 2 | 現代社会の理論:情報化・消費化社会の現在と未来 | 岩波新書 | 4回 |

| 2 | 新地方自治法 | 岩波新書 | 4回 |

| 2 | 「民族」で読むアメリカ | 講談社現代新書 | 4回 |

| 2 | 言葉と無意識 | 講談社現代新書 | 4回 |

| 2 | ユングの性格分析 | 講談社現代新書 | 4回 |

| 【視聴覚室ビデオテープ】 | |||

| 1 | パッチ・アダムス | 18回 | |

| 2 | グッドウィルハンティング | 16回 | |

| 3 | デビル | 13回 | |

| 4 | シャロウ・グレイブ | 12回 | |

| 4 | ショーシャンクの空に | 12回 | |

| 4 | ユージュアルサスペクツ | 12回 | |

| 4 | The Matrix(特別版) | 12回 | |

| 5 | ヒート:Heat | 11回 | |

| 5 | 理由=Just cause | 11回 | |

| 10 | 完全なる飼育 | 10回 | |

| 10 | レインメーカー | 10回 | |

| 【視聴覚室CD・カセットテープ】 | |||

| 1 | TOEIC徹底分析シリーズ「30日完成」TOEIC「必修単語」 | 12回 | |

| 2 | リンガフォンTOEIC攻略<リスニング力養成編> | 9回 | |

| 2 | TOEIC基本問題集:スコア730をとるための | 9回 | |

| 2 | 1日1レッスン20日で完全マスター TOEIC完全対策短期集中ゼミ | 9回 | |

| 5 | 徹底攻略TOEIC<文法編> | 8回 | |

| 5 | TOEIC徹底分析シリーズ「30日完成」TOEIC「必修イディオム」 | 8回 | |

| 【就職コーナー】 | |||

| 1 | SPI完全対応適性検査問題 | 13回 | |

| 2 | 面接成功の自己ピーアール:最新就職活動 | 12回 | |

| 3 | 私の自己PR&志望理由 : 履歴書・自己紹介書等に書く、面接で述べる | 11回 | |

| 3 | 大学生用就職試験シリーズ 就職活動ひかる自己PRと志望動機 | 11回 | |

枚方市と図書館利用協定を結ぶ〔枚方分館〕

本学は枚方市と図書館の利用協定(「枚方市と枚方市内に開設されている6大学における図書館資料の貸借・複写に関する協定書」)を結びました(9月18日施行)。協定書の名称に「枚方市内に開設されている」とあるように本学図書館の枚方分館がこの協定に該当することになります。

本学図書館はすでに1994年10月から一般市民への開放を行っていますが、これにより枚方分館は、枚方市民の方々の生涯学習や研究に地域の学術情報センターとしての役割を一層高めるでしょう。また、本学学生にとっても枚方市立図書館を上手に使って学習に役立ててくれることを期待します。

CONTENTSへ

おすすめの新着資料

〈本 館〉

「米同時テロ多発事件」関連図書

アメリカ時間9月11日朝ニューヨークの国際貿易センターピルと、ワシントンの国防総省に飛行機が激突した「アメリカ同時多発テロ事件」が発生しました。

事件の主犯はオサマ・ビンラディン氏といわれており、その組織であるタリバン政権対アメリカを主にした同盟国の報復攻撃が始まりました。

本館では「米同時多発テロ事件」としたコーナーを設け関連図書を集めてみました。「日本人は平和ボケをしている」と世界から言われるほど日本は平和な国ですが、今国の事件を契機にどのような場合でも、自分としての考え方をもち、判断できるように国際情勢の勉強をしてみませんか。

〈分 館〉

ヒトの分子遺伝学 第2版

ヒトの分子遺伝学は医学生物的研究の最先端を形成するのみならず、病気の診断にも直接応用でき、病気の治療にも大きな鍵をにぎっています。ヒトの分子遺伝学に関する分野は急速に進歩しており、2000年6月にはヒトゲノムの全塩基配列の概要が決定されました。

本書は初版が出版されてわずか3年後に2版が出版されたもので、この間に展開された最新の情報が多く盛り込まれたものになっています。

CONTENTSへ

―― 訃 報 ――

第二代図書館長田村満穂先生逝く

本学第二代図書館長田村満穂先生(元国際言語文化学部教授)が2001年7月22日に逝去されました。78歳でした。

先生は、1990〜91年度の2年間図書館長をつとめられました。その間に本学図書館のコレクション形成に着手され、「インドネシア学地域研究コレクション」や「西洋古版日本関係地図コレクション」を初めとする数々の貴重な蔵書形成に尽力されました。また、現在6階・普通図書室にある「入門書コーナー」の設置をご指導されたのも先生でした。このように先生は本学のユニークなコレクション形成に大きな貢献をされました。ここに謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

CONTENTSへ