電子時代と図書館

国際言語文化学部 教授 山 本 淳 一

フランスの言語と文化を勉強する者として、この国の「文化国家」度には、さすがと感じることが少なくない。例えば、歴代の権力者は文化事業に名を残すのを誇りとするらしい。現代芸術の殿堂ポンピドゥー・センターは、もちろん当時の大統領の名を冠したものだし、国立図書館(旧館)の風格のある大閲覧室にも、創設者としてナポレオン三世の名が金文字で記されていた。

新しくできた国立図書館新館はフランソア・ミッテラン館と呼ばれ、建設を推進した二代前の大統領の名が冠されている。広大な敷地の四隅に高層の書庫棟(塔)がそびえ、それらをつなぐ地下に書庫、管理部門、研究者向け閲覧室、(配架図書30万冊と称する)一般向けの開架閲覧室を設置、一方メトロの路線を延長してアクセスを容易にするという気合いの入れようである。

「入れ物」づくりと平行して、収蔵資料の電子化もすすめられており、すでに86,000点の蔵書・映像資料・音声資料が電子化され、インターネット上で参照できる。収蔵の書籍・版画等の電子化は主として画像方式がとられ、原資料を忠実に再現しているので、版の異同を問題にするような研究者にとってありがたい。しかし、使い勝手としては刊本に及ばないし、事項・語句等の検索はまず不可能である。

電子化のメリットは、画像方式と平行してすでに千点以上が提供されているテキスト方式の方が大きい。筆者は、刊本で33巻にもなるパルザック『人間喜劇』のテキストデータをダウンロード(もちろん無料)して利用しているが、その便利さは感激ものである。登場人物・事項の出現箇所など瞬時に検索できるし、適当なツールを利用すれば、ある語句をその前後のコンテキストとともに表示させるくらいわけはない。研究方法の革命的変化を予感させるものだが、現時点では問題もなくはない。テキスト(とくに散文)のあるパッセージを引用する場合、ダウンロードしたテキストデータの表示法に基準がないので、引用箇所の指示が困難であり、刊本でその箇所を探す余分な手順が必要になる。研究機関でテキストデータ化されたものには、通しでパッセージ番号をつけているケースも見られるが、まだ標準的な方式になっていない。

最近、卒業研究にインターネットのホームページを引用する学生が珍しくないが、ここでも同じ問題が起こる。引用の仕方について相談を受けたとき、とりあえずアドレス(URL)をできるだけ詳しく示しておくようにすすめているが、ホームページの内容が書き換えられる可能性もあり、万全の方法とは言えない。典拠の表示法について、電子時代の新しい基準作りが必要になっているのではないだろうか。

CONTENTSへ

![]()

『エッセンシャル 企業会計』

経営情報学部 教授 中 村 宣一朗

(中央経済社 2001年5月発行)

「会計ビッグバン」という言葉を「金融ビッグバン」と並んでマスコミや書物の中でここ数年盛んに目にするようになった。それほどに近年の会計制度の改革とそれが企業経営に及ぽした影響は大きかったといえる。

事実わが国の会計基準は、デファクト・スタンダードと位置づけられる国際会計基準(IAS)に沿う形で、個別会計から連結会計への重点移行、金融商品の時価評価、退職給付会計や税効果会計の導入、さらにはキャッシュ・フロー計算書の作成や外貨換算基準の見直しなど改正・拡充が矢継ぎ早に行われ、会計実務のみならず教育現場でもそれらを咀嚼・理解するのにおおわらわである。

こうした動きは、単に会計ルールの面のみならず理論面でも大転換を迫るものであったといわれている。たとえば、理論面でのパラダイム転換としてよく引き合いに出されるのが、フロー計算(収益費用アプローチ)からストック計算(資産負債アプローチ)への重点移行とそれに伴う原価主義から時価主義への評価基準の切替えということである。

確かに会計ルールは大きく変わった。だが会計理論は言われるほどに修正を迫られたのだろうか。この問いに答えるために、常日頃から会計について議論を重ね問題意識を共有する2人が経済社会における会計の働きという基本にたちかえって考え、しかも近年の会計ルールの改正も視野に入れながら執筆したのが本書である。本書の特徴の1つは、「会計ビッグバン」を構成する改正された連結会計をはじめとする一連の新たな会計ルールの論点を網羅する一方、現行会計の核の部分は何かを常に意識し、いたずらに詳細な議論を行うことを避け、わが国の会計制度について効率的に学習するのに役立つよう解読していることである。

第2の特徴は、経済社会において会計が果たしている基本的な働きに関して、取引を円滑に実施するために不可欠な経済的なシグナルを生み出すシステムとして会計を捉え、ある意味で同様の機能を担う市場の価格システムとの関わりを常に念頭に置き、それと対比する形で解説していることである。また『解説』・『研究課題』などを通じて、会計基準の背後にある会計の基本的な考え方やその変遷を経済環境の変化を踏まえて説明していることも特徴の1つに挙げられるであろう。本書は、これから会計を学ぼうとする経済・経営系の学部学生や理工系出身者で経済・経営系の大学院で会計をはじめて学ぶことになった大学院生を対象に書かれた入門書と考えてよい。

CONTENTSへ

![]()

(本学教職員寄贈図書コーナー)

Scholar's Shelfには先生方から寄贈された、先生ご自身の著書が集められています。新たに寄贈された本を紹介します。(2001.7.1~2001.11.30)

国際言語文化学部

植 松 茂 男

「授業づくりの本 英語指導のスキル」 日本書籍

中 村 忠 雄

「障害児教育にチャレンジ2 はじめての障害児教育 養護学校編」 明治図書

法 学 部

光 藤 景 皎

「刑事証拠法の新展開」 成文堂

CONTENTSへ

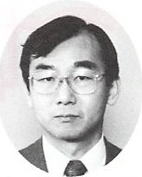

ミシガン大学メディアユニオン図書館

ミシガン大学メディアユニオン図書館

工学部機械工学科 助教授 一 色 美 博

アメリカ中西部の北、自動車産業の中心地デトロイトから西へ80kmのアナーバー市にあるミシガン大学で、2001年4月から半年間研修を行う機会を頂きました。ミシガン大学は1817年に創立された州立大学であり、中央キャンパスおよび北キャンパスを中心に4万人近くの学生が勉学に励んでいます。大学には全体で20余りの図書館があり、その蔵書数730万冊、定期刊行物7万冊、マイクロフィルムは600万点に及びます。

私が滞在中よく利用したメディアユニオン図書館は、自然科学系学部が集中する北キャンパスのほぼ中央にあります。この図書館は芸術と工学を橋渡しするものとして企図されており、芸術、建築、設計、工学および都市計画を含む60万冊の蔵書、200を越えるデータベース、数千のオンラインジャーナルを蔵しています。館内随所にコンピュータが置かれており(全体で400台近くあります)、図書館と情報センターを合わせたようなところです。学期間中はミシガン大学の学生および教職員であれば24時間利用可能で、レポートの提出時期には早朝でも空席を探すのが困難なくらいです。

このメディアユニオン図書館には1983年に創設されたCAEN(Computer Aided Engineering Network)のオフィスがあります。CAENはミシガン大学の工学部で使われている5千台以上のコンピュータを結ぶネットワークです。私が所属した研究室でも、全てのコンピュータがCAENに繋がっており、電子メールのやりとりはもとより様々なサービスを受けることができます。ワープロなどの事務用ツールをはじめマルチメディア、工学設計・解析のツール、ソフトウェア開発ツールなど200余りのソフトウェアを自由に使うことができるので、研究室の学生たちは授業のレポートや研究レポートの作成にこれらを最大限利用しています。

また、研究室のコンピュータからMIRLYN(Michigan Research Library Network)にアクセスすれば、図書館に出向かなくても文献検索ができます。MIRLYNはミシガン大学の電子図書館システムで、ウェブブラウザーによりミシガン大学の蔵書カタログが検索できるだけでなく、北米のビッグテンと呼ばれる大学、近隣の大学などにもアクセス可能です。オンライン検索で探し当てた文献のうち、古いものは図書館に出向いて閲覧する必要がありますが、電子化されたものはブラウザーで内容を見ることができます。ミシガン大学にない文献でも、電子メールで請求すれば数日から数週間のうちにPDF形式で入手できます。

様々な情報がコンピュータを介して統合されつつありますが、メディアユニオン図書館の利用を通して、その名前に象徴されるこれからの図書館の姿をかいま見る思いがしました。

CONTENTSへ

![]() 知 識 の 宝 庫

知 識 の 宝 庫

国際言語文化学部 3年次 平 松 千代子

図書館とは様々な知識を習得するところである。人間は幼児期には無知である。だが、絶えず学び進歩する。人間は自分自身の経験だけでなく、先人たちの経験をも利用するからである。というのも人は自分がひとたび得た知識は常に記憶にとどめておくし、また古代の人々の知識も、彼らが遺した書物のうちにあって、いつでも接することが出来るのだから。人がこれらの知識を保存している以上、それを増加させるのもたやすいことである。その結果、今日人々は、ある意味では古代の哲学者たちが現在まで生存し、彼らが持っていた

知識にその後何世紀もの研究を重ねた結果、得ることが出来る知識を加えた場合のような状態になる。人類は絶え間なく進歩し続ける。学問知識は常に進歩するよう運命付けられている。

現代の学者が過去の時代の学者よりも優れた知識をもつことでなく、後から来る者が常に先人の蓄積した知識を利用し、先人の終わったところから始めることができるという特権を与えられていることにある。その結果現代の学者は先人の知識を踏み台にすることによって、先人を超える高さにまで到達することが出来るのである。だから、私は出来るだけ多くの知識を得るために図書を読んでいる。皆さんも、読書することで見識が広がること間違いない!!

CONTENTSへ

![]() 図書館

図書館![]() 利用法

利用法

薬学部衛生薬学科 3年次 松 永 真以子

誰でも知っているただ単に本を借りて返すという図書館の利用方法だけではつまらないとおもいませんか?おそらく私はこの大学で最も図書館を有効に利用している学生の一人です。

大学の図書館では一般書籍、専門書のほか、ビデオ、CD、雑誌など幅広くいろいろなものがそろっています。でも、もしも読みたかった本がみあたらなかったら・・・

私は希望図書購入制度を利用して読みたい本を大学で購入していただいています。おかげさまで話題作であるハリーポッターシリーズを三作とも一番に読ませていただきました。そのほか気になる映画のビデオやCDも購入していただいています。

また、摂南大学の他校舎や、姉妹校である大阪工大の資料や書籍、ビデオなどを取り寄せていただくこともでき、便利な制度だと思います。映画好きの私の場合は一般書籍だけでなく本館のハリウッド映画のビデオを、かなり取り寄せて見させていただいています。図書舘の方には本館で貸し出されているビデオのファイルまで作っていただきました。このファイルの存在は意外と知られていないようです。

まだ十分に図書館を利用していない方はぜひ利用してみてください。きっと図書館がずっと身近な存在になると思います。「この大学で一番好きな場所は?」と誰かに聞かれたら、私のように「図書館!」と答えられるようになるかもしれません。

CONTENTSへ

学而N0.67(前号)でお知らせしたように、本学は枚方市と図書館の利用協定を結びました。この協定は、枚方市内に開設されている6つの大学図書館資料の貸借・複写に関するもので、枚方市立図書館と市内6大学図書館が相互に連携することにより、利用者からのより高度な要望や問い合わせに対応できるようにすることや、より質の高いサービスを提供することを目的としています。

本学園の図書館(摂大図書館枚方分館、工大情報科学部図書館)も枚方市立図書館と協力体制をとることになったわけですが、この機会に一度、枚方市立図書館に直接足を向けてみてはいかがでしょう。

そこで、枚方市立図書館(以下、市立図書館)について紹介してみたいと思います。

市立図書館は、中央館である枚方図書館を中心として分館8舘、分室13室、さらに自動車文庫(移動図書館)2台からなっています。閲覧は自由で、貸し出しの利用資格は枚方市民、もしくは枚方市内に通勤・通学されている方に限られます。

貸出冊数: 6冊まで

貸出期間: 2週間

開館時間:平日10時30分から19時

土日10時30分から17時

休 館日:月曜日、祝日、月一回木曜日

開館時間や休館日は、各館によって違いがあるので、詳しくは枚方市ホームページ内の施設案内――文化施設――図書館をご覧下さい。 枚方市民でなくても、本学薬学部の学生、教職員であれば貸し出しが可能です。詳しい場所はホームページを参照していただくとして、分室や自動車文庫のステーションも含めて、市内各地に図書館が点在しているので、市内在住の方ならばお近

くで、通勤・通学の方でも駅の近くなどでサービスを受けることができます。

数年前から市立図書館は、コンピュータ化をかなりすすめているので、以前からの各館のネットワークとあわせて、どこの図書館からでも全館の所蔵が利用できます。

また目的の資料が枚方市内に見つからない場合は、他の市立図書館や府立図書館からも借り受けることが可能です。

薬学部図書館は、薬学の専門図書館ですので、どうしても専門書以外の一般書の所蔵が少なくなってしまいますが、逆に市立図書館は専門書が少ないかわりに、一般書や読み物などが充実しているので、研究や勉強以外で読書を楽しみたいという人には市立図書館の利用をおすすめします。

日的に応じて大学図書館と市立図書館を、うまく使い分ければ、より充実した読書ライフをおくることができるでしょう。

CONTENTSへ

高度情報社会といわれる現在の情報は、様々な媒体で発信されています。よって、目的にあったよりよい情報の入手方法を知った上で探すのと、そうでない場合では時間的にも内容的にも大きな差がつくと思われます。そこで、本学で利用できる電子媒体による情報探索の例を紹介します。

1.課題に出た「夏日漱石」の本を読む

「青空文庫(インターネット)」

青空文庫には、著作者の死後50年以上を経て著作権が消滅した作品と、著作権者が公開に同意した作品が収録されています。よって夏目漱石(1867~1916)のように明治の文豪作品なら殆んど閲覧可能であると思われます。

2.戦後の出来事を探す

「朝日新聞戦後見出しデータベース(CD-ROM)」

1945~1999年まで朝日新聞縮刷版の55年分の索引見出し340万件が1枚のCD-ROMに納められており、キーウードで簡単に記載された年月日を知る事ができます。紙媒体の縮刷版は1944年から現在まで所蔵しており、(1951~1963年まで欠号)さらに1994年以降は全文CD-ROMもありますので記事の内容を読むこともできます。

3.キーワードから国内発行の文献を探す

「雑誌記事索引(契約オンラインデータベース)」

国内発行の国立国会図書館(NDL)が収集する学術誌・大学紀要・専門誌を中心として、人文・社会・科学・技術・医学・薬学など幅広い対象誌群で、1975年から2週間前位までのデータが納められています。たとえば、「環境破壊」というキーワードで年度を指定しないで検索すると503件と表示されます。その中には土木・建築に関するものから裁判に関するものまで含まれており、必要に応じて絞り込み検索をすると、簡単に必要とする文献の雑誌名等がわかります。

4.キーワードから国内外の文献を探す

「科学技術文献速報(CD-ROM1995~)」

科学技術振興事業団科学技術事業本部(JST)が刊行しているもので、50数か国から収集した逐次刊行物・会議資料・レポート・公共資料等に掲載された科学技術分野の文献が収録されています。内容がわかる便利な抄録付きで、抄録の検索には全文検索が採用されており、より簡単な検索やあいまい語での検索もできるようになっています。たとえば、2001年機械工学編で検索しても0件であるが、フリーキーワード検索をすると、8件ヒットします。これは、フリーキーワード検索が、抄録に対し入力した文字列の一部が、ある割合で利用されている場合にヒットするようになっているからです。

CONTENTSへ

図書館の有効利用と情報検索の技術のマスターを目的に99年度から実施している「授業時間を使った文献探索・図書館利用指導」を今年度も行いました。今年は工学部の一部の学科を新たに加え、さらに多くの学生に参加していただく事ができました。これにより、対象は国際言語文化学部3年・法学部2年・経営情報学部2年・工学部(機械工学科)1年となりました(表1)。

(表1)

| 国際言語文化学部 | 法学部 | 経営情報学部 | 工学部(機械) | |

| 対象科目 | 文化演習 (3年) |

基礎演習 (2年) |

演習Ⅰ (2年) |

ベーシックセミナー (1年) |

| 対象クラス (前年度) |

40ゼミ中22 (31/38) |

19ゼミ中19 (22/22) |

21ゼミ中13 (13/27) |

11ゼミ中11 (不実施) |

| 対象人数 | 164人 | 237人 | 375人 | 128人 |

| 期 間 | 4/23~6/5 | 4/24~7/5 | 10/3~11/21 | 10/3~12/12 |

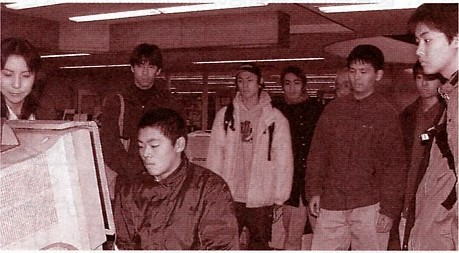

(実施風景) |

||||

メニューは以下のとおリ3コマに分けました。

1.グループ学習室でのビデオ研修

まず学年のレベルに合ったビデオ「図書館の達人」を視聴してもらう事により、図書館の機能・資料・利用法を大まかに把握してもらう事を目的としています。

2.館内案内

ビデオで得た予備知識を念頭に置いてもらい、ゼミ担当教員または図書館員が、実際に館内を案内します。

3.電子メディアを使っての情報検索実習

ネット上のデータベースやCD-ROMなどを使って1次情報(資料そのもの)2次情報(書誌的事項)を検索します。

ポイントは、やはり3.になるでしょうか。まず学園内資料の検索法として、全員にOPAC検索を指導し実際の操作を行ってもらいます。外部データベースの探索法としては、対象になる学部によってソースを使い分けます。メディアのツールを紹介、サーチ・アクセス法を指導しつつ実習してもらいます。使用したデータベースは、経営情報学部・国際言語文化学部については日経全文記事データベース。これは事実を調べる方法のひとつとして、興味の持てるキーワードで記事の検索をします。法学部は専門分野の法律判例文献情報。工学部は科学技術文献速報です。また学部に拘らず使用しているのが雑誌記事索引データベースとNACSIS Webcatです。これらも履修学科に関わりのあるキーワードや担当教員の論文を探すという設定で進めています。最後に検索結果の資料の所在確認・入手方法の指導で締めくくり、講習時にはやや要領を得ない表情の学生も、研究・卒論に着手する頃には自分のテーマとするものに沿った参考文献を入手するためリピーターとなってやって来ます。今後も図書館に眠る膨大な量の資料、そして外の世界に溢れている知的財産を十分に活用して頂ければと考えています。

CONTENTSへ

インターネットの普及に代表される高度情報化社会の実現は、それまで、紙に印刷された"図書"という概念を大きく変えようとしています。自ずから、図書館も情報発信の担い手として、大きな変革が求められています。その動きのひとつが「電子図書館化」に向けた動きです。 昨今の印刷技術は、文字や画像を一旦、デジタル化し、紙にプリントするものです。それならばデジタル情報として、ダイレクトにインターネット回線を通して配信するほうが、利用者にとってより効果的に必要な情報を入手することができるというわけです。

本学図書館では、大学のホームページを活用してこれら電子図書館化に向けて、コンテンツを増やしつつあります。

電子図書館化の第一歩が、OPAC(Online Public Access Catalogue)システムの導入です。このシステムは、インターネットを通じて、世界中のどこからでも、本学の蔵書検索が行えます。つまり、学内はもとより、自宅などからでもインターネットに接続されたコンピュータさえあれば、自分の読みたい図書の所蔵情報を入手することができるわけです。

図書館では、今後とも「藤田文庫」「フマーニオールコーナー」といったコーナーやインドネシアコレクション等、特色あるコレクション類を情報提供していく予定です。

詳しくは、図書館のホームページを参照してください。

CONTENTSへ