研究概要

久保 康之 教授(学長)

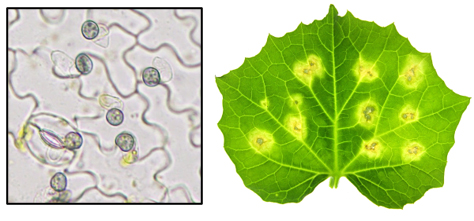

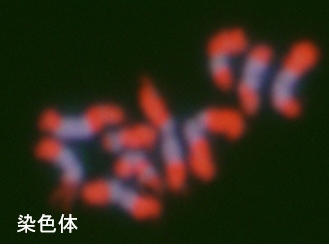

植物は人と同じように、感染症で病気になります。ウイルス、細菌、糸状菌が主な病原体です。なかでも、

糸

状菌(カビ)は植物の病気の約80%を占め、農業生産に大きな被害を与えています。糸状菌の感染メカニズム

の解明することは、植物環境負荷の小さい、防除薬剤の開発や耐病性植物の開発につながります。病原体の感染

メカニズムを分子的に解明することにより、その知見を、新しい植物保護技術の開発に応用することができま

す。

これまで、病原菌のメラニン色素合成を抑えることで、イネの最重要病害のいもち病を防除できることを明

らかにしました。また、炭疽病菌が植物表面を認識し、侵入するための能力を発揮したり、植物の免疫反応を回

避する仕組みを明らかにしました。その他、炭疽病菌のゲノム構造を明らかにし、病原性の分子的な解析の基盤

を構築しました。植物と病原菌の相互作用にについては、植物病理学会編の講談社ブルーバックス「植物たちの

戦争」(第2章)にわかりやすく説明をしています。

E-mail:yasuyuki.kubo(AT)setsunan.ac.jp

ブログ:http://blog.livedoor.jp/beachan_/

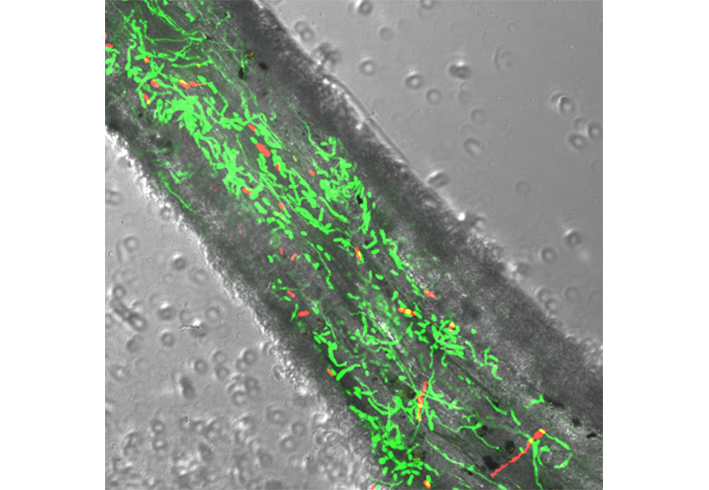

飯田 祐一郎 准教授

ヒトが病気になるように、植物も病気になることを知っていますか? 病原菌による農作物の被害は毎年8

億

人分もの食料にも相当すると言われています。私たちの研究室では、植物の病原菌の感染の仕組みや、病原菌と

戦ってくれる「味方となる微生物」がどのように病気を防ぐのかを解き明かし、農作物を守る新たな技術開発に

貢献することを目指しています。

近年、化学農薬が効かない病原菌や害虫が植物だけでなくヒトでも問題となっ

ています。そのため莫大な費用がかかる新たな化学農薬の開発は、耐性菌の出現によりすぐに使い物にならなく

なるリスクを抱えています。また地球環境への配慮から、化学物質そのものが敬遠される傾向にあります。微生

物を利用した生物防除は、耐性菌が出にくく、また環境への負荷が少ないとされる持続可能な病害の防除方法で

す。これまでに有用微生物を用いた生物防除メカニズムを解明することで、新たな微生物農薬の開発に貢献して

きました。

E-mail:yuichiro.iida(AT)setsunan.ac.jp

小玉 紗代 助教

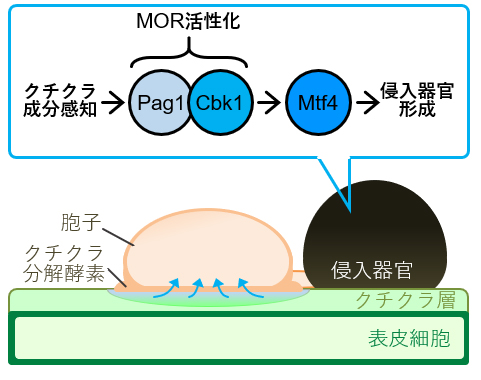

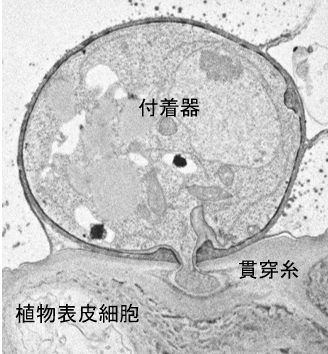

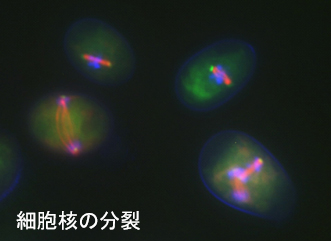

動物や植物が温度や光を感知するのと同様に、菌類も様々な環境要素を認識しています。植物に病気を起こ

す

糸状菌は宿主となる植物を感知したことをきっかけに、侵入を開始することが知られています。植物を病気から

保護する新たな方法を探索するために、ウリ科植物に感染する炭疽病菌を用いて、病原菌がどのように植物を感

知し感染するのかを明らかにしようと研究に取り組んでいます。

これまでに、炭疽病菌が植物に接着した際に、

胞子から分泌される酵素が葉表面を分解し、葉表面由来の成分を生成すること、生成された葉由来の成分を感知

することで炭疽病菌の細胞内シグナル伝達機構が活性化され、侵入器官形成が誘導されることを明らかにしまし

た。これらの研究成果は病原菌の胞子が分泌する分解酵素やシグナル伝達機構をターゲットとした新たな防除薬

剤の開発や、病原菌に認識されない作物の開発につながることが期待されます。

E-mail:sayo.kodama(AT)setsunan.ac.jp