旧制高校時代の読書

――1冊の新書版との出会い

図書館長 布目 潮ふう

(国際言語文化学部教授)

私にはなつかしいが今はもう古びて色あせた1冊の新書版を書架から取りだした。鈴木成高著『ランケと世界史学』(弘文堂、教養文庫、173頁、昭和14年、定価50銭)である。

私にはなつかしいが今はもう古びて色あせた1冊の新書版を書架から取りだした。鈴木成高著『ランケと世界史学』(弘文堂、教養文庫、173頁、昭和14年、定価50銭)である。

本書発売のころ、私は旧制高校文科乙類2年生に在学中で、そこではドイツ語を第一外国語とし、毎週ドイツ語の授業が13時間あった。4人のドイツ語の先生から学び、そのうち1人はドイツ人である。テキストは哲学書・思想書・文学作品などで、よく先生から当てられるので、ドイツ語の辞書引きにいつも追われていた。また当時の読書は岩波文庫で、岩波文庫を何冊読んだかが読書の目標であった。そのころは岩波文庫以外にはめぼしい文庫はなかった。

昭和14年といえば、日中戦争下で、中国の戦線が膠着状態となり、軍隊だけの戦争から、国民にも影響がひしひしと感ぜられるようになった。私は在学中のため徴兵延期中であったが、同年輩の人たちは戦線に出ていく人もあった。しかし学生は一般に時局には冷淡で、当時の高校文科生は多くドイツ哲学に傾倒し、カント・ヘーゲルを解しなければ人に非ずの風潮であった。文部省は当時学生に人気のあった自由主義者の河合栄治郎東大教授を罷免して警鐘を与えた。また私は当時流行のドイツ観念論に馴染めず悩んでいた。

そのころ岩波新書が昭和13年から発刊されていたが、新書版は原典を読まない安易な学問の理解だとして軽蔑されていた。しかしその時たまたま読んだのが上記の『ランケと世界史学』である。ランケによって、私は概念によって組みたてられた哲学に代って、世界を事実によって把握する方法を教えられた。歴史は一般的な原理から導きだしてはならず、歴史は歴史を通してのみ捕えられねばならない。「それは本来如何(いかが)であったかを単に示すということだけが私の意図することである。」というランケの言葉にひきつけられ、私は大学では歴史学を専攻しようと決心した。

CONTENTSへ

特集:私の図書館利用法

――新人生諸君へ/卒業生から

トリップ感覚の空間

工学部・建築学科 60年度卒

松根 成幸

私は図書館と言う場所・空間・雰囲気が好きだ。真夏の炎天下、汗だくでシャツを体にベトつかせて図書館の扉を潜(くぐ)ると乾燥した冷風が全身から浸み込んでくる。心が清涼感で一杯になる。吐息すら凍てつきかねない真冬、ポケットから手を出すのも億劫で扉を肩で押し開けると暖気と共に氷の様に眼鏡(めがね)が真白になる。その曇りを拭いながら歩くと冷えきった頬が火照ってくる。

私はいつも図書館の扉を潜ると共にトリップ感覚に襲われる。雑踏と雑音が充満する校内で静寂が支配する空間、焼けつくような日射しも、うすら寒い暗がりもない。パースペクティブの効いた本棚の中から茶色っぽくなった本を開くと過去へ、未来へと再びトリップする。図書館は本というパラレルワールドを持つブラックボックスだと私は思う。小説では物語に、写真ではその空間に、参考書でさえ新たな知識という世界へ連れて行ってくれる。

『ネバーエンディングストーリー』という映画では主人公のバスチャンは心優しい古本屋の老人から同タイトル名の本を借りうけて邪魔者のいない屋根裏でトリップをする。

ここ摂南大学では、古本屋であり、屋根裏部屋であるのが図書館だと私は確信しています。生活圏にありながら実生活から離れた空間、現実にありながら非現実さを発散している空間。私は図書館というものは常にそういう世界であって欲しいし、新入生諸君にもこの感覚を味わってもらいたいと思う。

自由時間を有効に

国際言語文化学部 60年度卒

永楽 孝仁

新入生の皆さん入学おめでとう。入学当初は誰しも大学の図書館とは、どのような所だろうと興味を抱くものです。普段はあまり本などに関心を示さない人でも、この時期、1度や2度は図書館を訪れ、あちこちと館内を彷徨(ほうこう)するのが常のようです。4年前、私もそんな気持で図書館に足を運んだ1人でした。大学の図書館は高校時代のそれに比べ、その蔵書数や施設・設備においても、格段の相違を感じるものです。見慣れない多数の書籍を目(ま)の当りにして、改めて大学生としての自覚を促され、将(まさ)に始まろうとする大学生活への大いなる希望を確信された諸君も少なくないことでしょう。大学での4年間は、ある程度まとまった自由時間を作ることが可能です。その自由時間(特に学内での)をいかに効率よく使いうるかということが、有意義な学生生活を送る上での、一つのポイントとなるでしょう。部室・学生食堂・喫茶店等で、のんびりと友達と談笑することも、学生時代ならではの特権であるかも知れません。しかし、時間の許されたこの大学時代こそ、深く本に接し、静かに思索に耽(ふ)ける絶好のチャンスです。21世紀へと向う今日は、「知的独創力の時代」とも言われますが、とりわけ我々日本人はこの分野に弱いとされています。その克服には「孤独な時間が不可欠である」という指摘があります。読書は正に自分と本との孤独の世界・新たな出会いの世界を、醸(かも)し出してくれるものです。日常を漫然と過していては、独創性も想像性も逞(たくま)しくすることはできません。

新入生の皆さんがよリ一層豊かな個性を創り上げ、実りの多い大学生活を過ごされるためにも、学園の4つの図書館を幅広く利用されることを望みます。

――新人生諸君へ/在学生から

図書館と友達に

経営情報学部 4年

鬼丸 彰一郎

新入生のみなさんへ、御入学を心よりお祝い申し上げます。様々な希望に胸膨らませておられることと思います。さて、これから私の過去3年間の図書館利用についてご紹介しましょう。私が在籍している経営情報学部は、他大学の経営学部にはない特色のある学部と言えるでしょう。特に「情報処理」がそうですが、過去にコンピューターの利用を経験したことのなかった私にとって、これには大変悩まされたものです。しかし、それを理解し、ある程度の成績を修めることができたのは、本学図書館の書物のお陰であると思います。このように講義に関して疑問や悩みがあっても、それを補う参考書類が多数揃っており、それらを活用することにより解消してきました。また、レポート作成やテスト前のまとめにも重宝する所です。その他、私の専攻する科目の本が図書館になかった時などには、学園内の他館に請求して取り寄せていただいたこともあります(この相互利用制度は諸君もどんどん利用されることを薦めます)。

以上、私の利用例を思いつくまま書いてみましたが、他学部向けにも多量の専門書が揃っていますので、ぜひ一度ご覧になってください。最後に、諸君は今後の4年間、多くの友と出会うことでしょう。しかし、まず図書館と友達になってみて下さい。きっと、実りある素敵な大学生活が過ごせることでしょう。

1つの事柄を2、3冊の本で

薬学部・衛生薬学科 4年

岡山 優子

図書館利用の比較的少ない私でも、レポートを仕上げる時や、課題について調べる時には図書館が大いに役立っています。特に調べものの場合、公立の図書館では薬学関係の専門書は数が少ない上に古い書物が多く、ほとんど自分の読みたい本を見つけることはできないのに対して、学内図書館では沢山の書物から選び出すことができます。

テスト勉強などで自分の持っている本では理解できないような事柄が出てきた時には、図書館に行ってその分野の本で著者の違うものを2~3冊選び出し、調べたい項目の部分を読み比べます。そうすると同じ手柄でも本によって表現方法が逢うので、考えても考えてもわからなかったことが「なんだ、こういう事だったのか」と思えるような本と出会えることがあります。こういうことは時間がかかりますが自分にとってわかりやすいということは大切だと思います。

また勉強以外でも暇な時には、雑誌コーナーで映画情報を見たり、料理の本を見て作り方を書きとったり、地方の名所や宿泊施設などのガイドブックを借りて旅行計画を立てたりと様々です。

新入生のみなさんも大いに図書館を利用して自分に合った本を見つけて下さい。

CONTENTSへ

![]()

橋の話――日本の橋 関西の橋 大阪の橋

工学部・土木工学科 教授

成岡 昌夫

表題は大きいが、紙数の関係上、主として鋼橋について興味ありそうなことに限定して述べよう。

1.日本で最も早く架けられたのは長崎市の鉄(くろがね)の橋で、明治2年(1869)のことである。現存するのは鉄筋コンクリート(RCと略称)橋であるが、依然として、

くろがねの橋と呼んでいる。

2.大阪市内の橋で最も早く架設されたのは、高麗橋(北浜・三越の付近)で明治3年架設、長崎、横浜に次いで3番目である。

3.日本人が設計した最初の橋は京都駅東方にあった明治12年竣工の鴨川橋梁(この頃東海道線は伏見の方を廻っていた)で、外人の指導のもとに三村周が設計した。

4.RCの橋で最古は田辺朔郎が設計、施工、監督した琵琶湖疏水の山科のところで架けられたメラン式のRC橋で、1903年7月といわれているが、神戸の若狭橋の方が1カ月早く竣工しているようである。

5.RC桁橋の本格的なものは仙台市の広瀬橋である。日本のRC、築港の先達であった広井勇(高知県出身、札幌農学校明治13年卒、コンクリート工学の吉田徳次郎の岳父)の指導による。

6.日本に近代的な橋梁が出現したのは関東大震災後の隅田川筋の橋梁の復旧工事である。このとき、清洲橋、永代橋、新大橋、吾妻(あずま)橋、言問(こととい)橋、駒形橋などが大正の終り、昭和の初めにつくられた。このうち、新大橋のみ架け替えられたが、他は50~60年経過し、交通量が増大しても、びくともしない。

7.大阪市の橋梁は立派である。関市長が樹てた第1次都市計画事業の実施で、橋梁課長・堀威夫(東大、大正12年卒)がすぐれた指導者であったので、多くの優秀な旧帝大出身の技術者がその下に集まりお互いに研鑚して、名橋が建設された。そのうちの一つが国道1号線が大川を渡る桜宮橋(3ヒンジアーチ橋:でこの型式としては日本で唯一である。また、東横堀川にかかる平野橋は世界に例のない、3スパン連続桁とアーチを組み合わせた珍しい橋である。

8.この伝統を継承して、現在、橋梁課のある地方自治体は大阪市のみである。敗戦後間もなくの傑作は神崎橋で、溶接による活荷重合成桁橋としてはわが国の第1号である。現在の神崎橋は第2代目である。

9.摂大の横を通る国道1号線が大阪市内に入り、梅田新道の方へ右折するところを南に行くと寝屋川につきあたる。ここに架設されているのが新喜多大橋で、合成格子桁橋いい、成岡、伊藤鉱一(土木工学科教授)の指導でできた。これも、日本の第1号である。

10.中津~十三間の淀川大橋(タイドアーチ)の下流側にみえるのが、新十三大橋(昭和41年完成)で、2主桁橋(幅員17mに対して2本の主桁で構成されている)としては日本最初である(ドイツには多い)。

11.第l号ではないが、比較的早い時期に架設されたものとしては、長柄(ながら)橋(昭和53年完成、阪急淡路―天六間よりみえる。主スパンは、ニールセンローゼ桁)、川崎橋(天満橋駅に入るとき右手にみえる歩道橋)、豊里大橋(大阪工大のグラウンドの少し上流)、かもめ大橋(南港)がある。川崎、豊里、かもめの各橋は斜張橋という形式である。長柄橋の形式は成岡が昭和35年Swedenでの国際会議後の旅行に参加し、北緯66°30′のところでみて、日本に紹介して、各地に架設された。

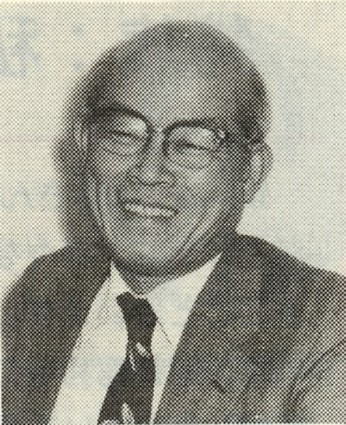

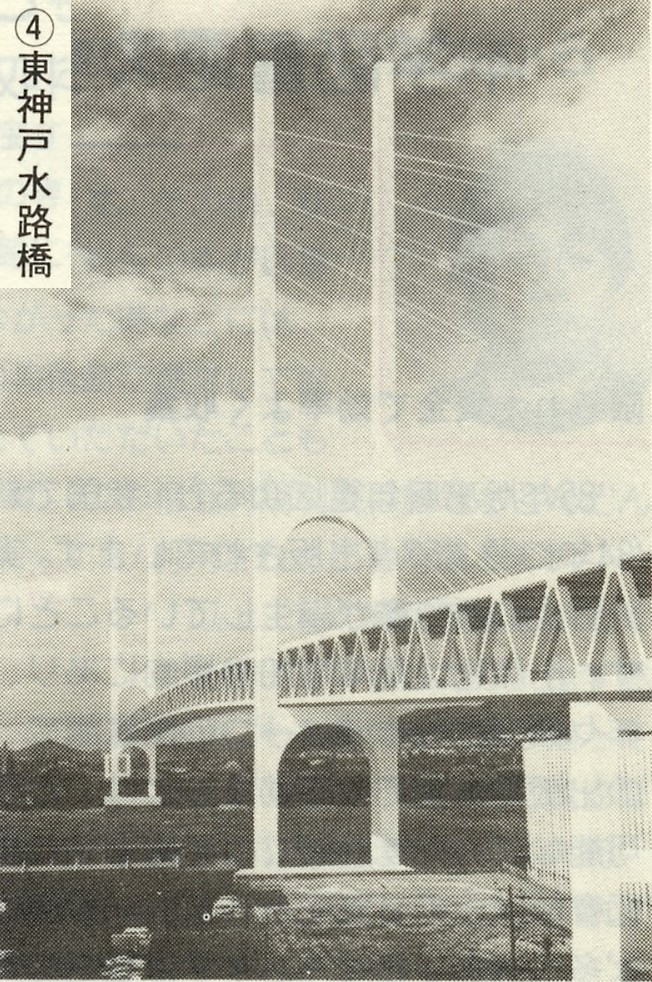

12.大阪市および阪神高速道路公団で計画している長大橋は別表のようである。このうち、①、②、④、⑤の完成予想写真を示す。重厚長大がきらわれる世の中であるが、橋は長大でなければいばれない。長大の基準は橋を支える橋台、橋脚、主塔間の距離(スパン)である。明石海峡大橋(主塔間1,780m。2,000mに広げることも検討されているが、それが実現すれば超々世界一ということになる)は10年先に完成するであろうが、表の④、⑤は関西新空港のアクセスの関係で先に完成するはず。①、②は日本でも初めての試み。各形式でのスパンの長さにおいて②の305mは日本新記録、④の485m、⑤の254mは世界新記録である。

橋梁については、関西は地盤沈下どころか、上昇また上昇、「太陽は東から、橋梁は西から」である。

| 橋 名 | 架橋位置 | 事業主体 | 橋梁形式 | スパン割(m) | 完成予定年 | |

| ① | 北港連絡橋 | 大阪市此花区 | 大阪市 | モノケーブル自碇式吊橋 | 120+300+120 | S64 |

| ② | 木津川新橋 | 大阪市大正区 ~ 大阪市住之江区 |

大阪市 | 3径間連続 補剛アーチ橋 |

95+305+95 | S65 |

| ③ | 尻無川新橋 | 大阪市大正区 ~ 大阪市港区 |

大阪市 | 3径間連続曲線 鋼床版箱桁橋 |

170+250+160 | S65 |

| ④ | 東神戸水路橋 | 神戸市東灘区 | 阪神高速道路公団 | 3径間連続斜張橋 | 200+485+200 | 未定 |

| ⑤ | 浜寺水路橋 | 大阪府堺市 | 阪神高速道路公団 | ニールセンローゼ橋 | 254 | 未定 |

* * * * * *

土木工学にたずさわる方以外がみてもおもしろい本を次にあげよう。ともに本学図書館

にある。週末借り出して読みはじめると、土、日を楽しくすごせ、少しばかり物識りになること請合(うけあい)である。

●吉田厳編『橋のはなしⅠ、Ⅱ』(技報堂出版、1985.9)請求記号:515.04Y

●川田忠樹著『歴史のなかの橋とロマン』(技報堂出版、1985.5)請求記号:515.02K

●川田忠樹著『吊橋の文化史』(技報堂出版、1981.11) 請求記号:515.57K

CONTENTSへ

本学図書館の今とこれから

――資料収集をいかにするか

図書課長

住友 健二

限られた資金で効率よく収集

85年版出版年鑑によると、我国で新刊書が84年に32,357点出版されています。実に毎日約89点の新刊書が誕生していることになります。出版物は毎年増加の傾向にあり、これが年々累積されます。一つの図書館で、これらの出版物を全て収集することは、とうてい不可能なことです。創立して間もない摂南大学図書館はどの分野をとっても、蔵書はそれほど多くはありません。本学は性格の異なった自然科学系の学部と人文社会系の学部を擁する大学です。その教育、研究に対処するために、全ての分野の図書資料、それも新刊書はもとより過去に出版された図書資料をも含め、1冊でも多く収集していかなければなりません。何の対策も立てず手をこまねいてばかりいては歴史のある総合大学の図書館、あるいは大阪工大の専門的図書館と比べたとき、図書資料の充実度において大きく遅れをとることになります。他の図書館との図書資料の差を埋めるためには、資料費の増加が不可欠となりますが、一方限られた資金を効率よく投入して、資料収集を内容の濃いものにすること、そして一旦収集した図書資料は、学生諸君の理解と協力のもとに破損や紛失を最小限に留めて、より多くの利用者に提供していくことが大切になります。また本学図書館に無い図書資料については、学生諸君が簡便に、その資料を利用できる方策――たとえば、他の図書館との相互利用の拡充、外部のデータべースが利用できる検索機能の導入等――を確立していきたいと考えています。

今年度の収書方針

図書館では、'84年度に21,208冊(学而No.4既報)の図書を新たに所蔵し,85年度にも17,000冊の図書が加わり、着実に図書資料は増加しています、、今年度については、講義要項で指定された参考図書の購入

②辞書・事典、および政府刊行の図書資料の充実 ③卒業研究で特に必要とする基本図書の購入

④新刊書の一定量を揃えることを重点施策として資料の充実を図っていきたいと思います。

学生諸君も資料収集に参加を

自分のほしい資料が身近かにあるということは、すばらしいことであり、また、そのメリットは測り知れないものがあります。一拠に図書資料を倍増させることは容易なことではありませんが、着実に一歩一歩他の図書館に追いつく努力を続けていきます。学生諸君も手軽に手に入る資料や先生から指定された資料だけで満足してはいけません。必ず図書館に足を運び、根気よく資料を捜し出す態度を身につけて下さい。不十分な分野の図書資料は自分達も参加して充実するのだという気構えで、どしどし図書館に意見を寄せて下さい。このことが図書館を充実させる大きな要因となります。

施設・設備面でも努力

施設・設備面については、既に図書館スペースが飽和状態にあり、学生諸君に迷惑をかけている事が多いと思います。これは一朝一夕に解決できるものではありませんが、近い将来解決できるものと信じ努力していきたく思いますのでしばらくご協力下さい。

CONTENTSへ

| 検索用端末機1台増設予定 ●5月中に設置 ●50音順配列のキーボードも ●プリンターも入る ※キー操作やメモが楽になります (寝屋川本館) |

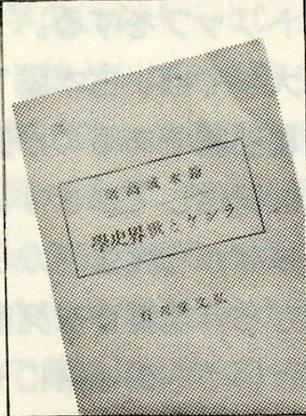

![]() 資料紹介③

資料紹介③

新入生諸君、この4年間どうする?

「『青春とは、挫折の別名である』という………(中略)・・・暗い、忍苦に満ちた受験生活から解放されて、あこがれのキャンパスに入ってみると、そこに見いだしたものは何か?」 これは、講談社編『学生時代に何をすべきか』の冒頭にある一節である。

大学のレジャーセンター論や学歴パスポート論が叫ばれる昨今、大学生もとかく非難の的となる。なんとなく入学し、4年間が過ぎ、知らぬ間に卒業。なんとなく過ぎ去ってしまう。目的のない行動は、たとえつらかろうが「衝動」という一語で簡単にかたづけられてしまうことを思い起してほしい。

この本には、これから大学生活を送るうえでの諸君への助言や貴重な体験談など、75名もの各界著名人のさまざまな生き方が描かれている。各文章4~5頁の短文で、気楽に読めるよう編集されている。「学生時代に何をすべきか」との問いに対して、乗りある解答の得られること請(う)けあいである。

「春は眠くなる。猫は鼠をとることを忘れ……(中略)…。時には自分の魂の居所さえ忘れて正体なくなる(『草枕』から)」という漱石の有名な言がある。学生生活はもとより、人生に対する目的意識をしっかり持ち、けっして正体不明にならぬようにしたい。

〈その他の参考資料〉

1.『大学でいかに学ぶか』(講談社)増田四郎著

2.『学生達が目を輝かすとき』(龍渓書舎)岩田龍子著

3.『学生を思う』(講談社)池田 潔著

(枚方分館・北村芳孝)

CONTENTSへ

所蔵検索システムが改善されたよ

所蔵検索システムが改善されたよ

(2月17日から)

1.前方一致による検索は必ず「*」を!

書名、著者名等で検索する場合、従来は全て、「前方一致」による検索でしたが、「完全一致」による検索もできるようになりました。従って「前方一致」で検索する場合は必ず入力文字の最後に「*」を付けて下さい。

例1:完全一致で検索する場合(正確な書名等がわかっている場合)

〔書名(双書名)〕→ケイザイガク

〔著者名〕→ナツメ ソウセキ

例2:前方一致で検索する場合(正確な書名等がわからなかったり、ある単語が前についている書名等を探したい場合)

〔書名(双書名)〕→ケイザイガク*

〔著者名〕→ナツメ*

2.「*」と「+」が同じ機能に!

だから「+」を使うと1タッチで「*」が入力できるというわけです(これまでは「英数キー」+「シフトキー」+「*」と3タッチ必要だった)。

3.検索条件に2項目・追加!

下記のとおり「資料の用途」と「和洋区分」の2項目が追加されました。

〔資料の用途〕→1:学生用2:研究業務用3:全蔵書

〔和洋区分〕→1:和書2:洋書3:全蔵書

これらの項目が追加されたことによって学生諸君は「学生用」(図書館に配架されている図書)のみを対象に検索することができます。教職員に長期貸し出しされている「研究業務用」は除外することができるのです。また、分類番号(主題)で検索した場合、これまでは和書と洋書が混じって一覧にあがっていましたが、これも和書なら和書のみを検索することができるようになりました。

CONTENTSへ

昨年度、意見箱を通じて寄せられた図書館への要望等についてはその都度、掲示により回答をおこなってきました。同様の要望を持っている諸君も多いと思いますので、その主だったものを、ここにあらためて掲載します。(太字部分が要望等、細字部分が回答) なお、今後とも多くの意見が寄せられることを期待しています。

| 開館時間をはやめてほしい。せめて10分くらい。講義の前にみておきたい、探しておきたい、ということがあるのです。 |

開館時間は9:00になっていますが、準備が整いしだい開館しています。また、開館していなくても、利用の必要が生じた場合は、事務室のドアを叩いて下さい。館員がいれば便宜をはかります。

タタケ、サラバヒラカレン!

| 『英検』『情報処理技術者試験』に関する図書、『百科事典』『辞書』等の冊数が少ない。 |

『英検』『情報処理技術者試験』とも増冊しました。また『百科事典』に関しては『ブリタニカ国際大百科事典(日本語版)』『万有百科大事典』『日本大百科全書』などを新たに購入しました。

『辞書』についても広範囲に収集するように努めています。

| 図書館の増築が必要(試験前には座る所もない)。 |

たしかにご意見のとおりで、図書館でも急務の課題として、現在、真剣に検討しています。近い将来、ご希望にそえることと思います。

|

まず第1点の「貸し出し冊数増加の要望」ですが、これは本学に国際、経情、薬学等、新学部ができてまだ日が浅いため、蔵書数も十分とはいえません。特に試験時期、レポート提出時には、不足の訴えをよく写にします。そうした状況下で、貸し出し冊数の増加は困難と思われます。また他私学においても「3冊」というのは平均的な冊数になっています。もちろん、将来的にはご要望にそいたいと考えています。

第2点の「先生方の長期貸し出しの図書も学生が使えるように」ということですが、これは、現在でも要望があれば、先生方にお願いして、支障がなければ、学生諸君に貸し出しをおこなっています。希望があれば係員に申し出て下さい。