小森グループ

研究: 医薬品適正使用・地域医療

★ 医薬品適正使用を資する新たな情報の創出(実験・調査研究)

★ 地域医療を担う薬剤師の役割やコンピテンシーに関する研究(調査研究)

我々のチームでは、「臨床現場で様々な判断を行う薬剤師が求める、分かりやすい情報を創出する」を合言葉に日々研究しています。

本チームは、実験的手法を用いるウェット研究と、アンケート調査やフィールドワーク、文献調査を行うドライ研究の二本柱となります。

およそ例年、ウェット研究、ドライ研究では各2テーマが進行しています。(テーマによって配置される学生の数は異なります。)

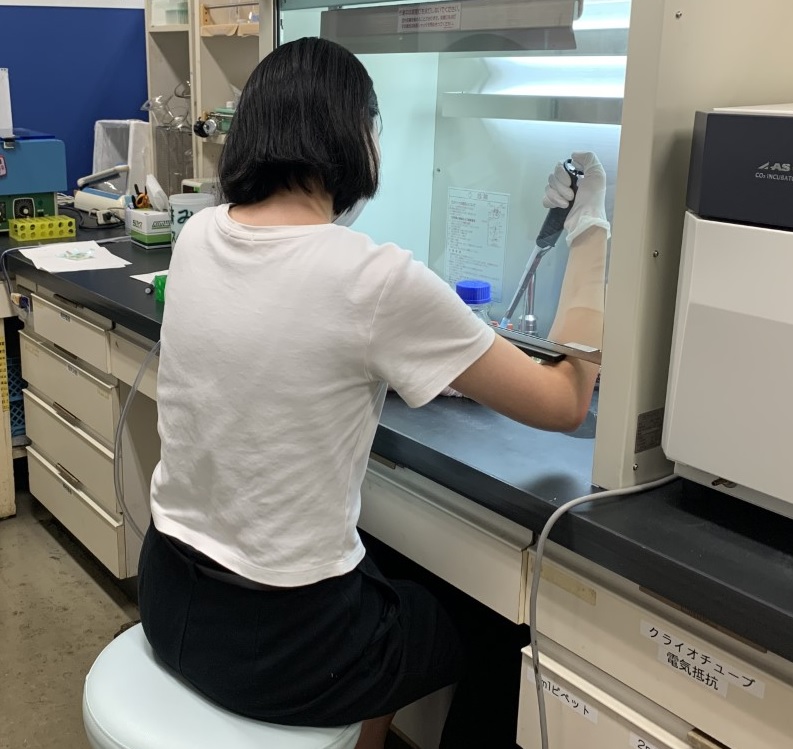

・ウェット研究(臨床生化学的手法を用いたアプローチ)

マウス等の動物の解剖や細胞培養のための清潔操作、液クロ等による定量分析のための精密操作が求められます。

テーマ:授乳婦薬物治療における授乳の可否判断のための医薬品の乳汁移行性に関する研究

・ドライ研究(フィールドワークと文献によるアプローチ)

集計した1つのデータ(エクセルなど)につき、何十回と繰り返し解析する忍耐強さが求められます。

テーマ:認知症高齢者とその介護者にとって住みやすい街づくりのための地域薬局・薬剤師の役割に関する研究

<リミテーション>

本研究チームにおいて、学生が不満を感じやすい点は以下の通り

①研究スペースは広くない:どの研究室も同じ不満を感じるでしょうけど、本研究室はより感じやすいでしょう。

②フィールドワークでの交通費が十分ではない:大学の予算から支出できず、外部資金も十分ではないため、学生負担となることもあります。

教育(指導方針): 自ら研究目標(課題)を立案し、臨床現場で研究できる薬剤師になれるよう目指します。

薬剤師になれば、日々の業務に追われる中で、曖昧なことを曖昧にせず、気になったことを追求する姿勢が研究に繋がります。

本研究チームの活動を通して、課題(研究仮説)の設定方法、研究デザインの立案や適切性の検討を結果の評価方法を指導します。

本研究室の教員は全員臨床系教員です。そのため多くの時間、授業や実習のため研究室を不在にすることが多いです。

その中でも、配属学生は、他者と協働し、自ら考え、成果を出す努力を続けなくていけません。

そのため、主体性を最重要とします。スケジュール管理等自己管理能力が成果に影響します。

もちろん実験など、危険を伴う作業は教員や大学院生などの監督の元進めなくてはいけません。

特にドライ研究を行う学生は比較的自由度高く、研究スケジュールを決めることが可能ですが、週に一回のセミナー以外に

先輩や教員の都合を確認しながら、自分のスケジュールを立て遂行する能力が求められます。