研究内容

Research

大塚教授の研究

MATEトランスポーターの発見と、医薬品開発への貢献

■ 薬物排泄の”最終出口”を発見

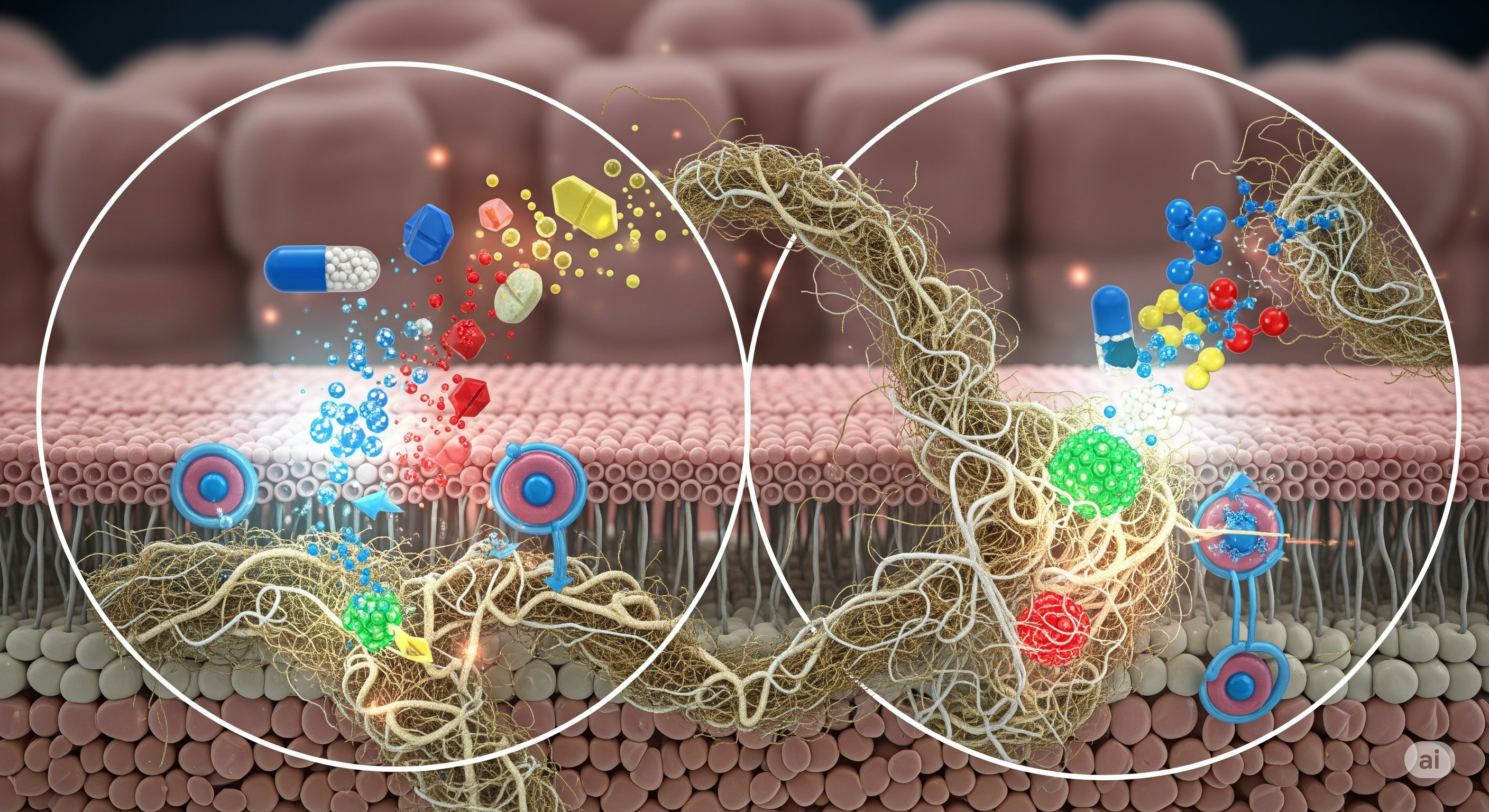

腎臓が薬を尿中へ排泄する際、その”最終出口”として働く重要なトランスポーターの正体は、長い間、世界中の研究者にとって大きな謎でした。2005年、私たちの研究室は、この謎だった分子の正体を世界で初めて突き止め、「MATE(Multidrug And Toxin Extrusion)」と名付けました。この発見は、薬が体の中でどう動くのか(薬物動態)を理解する上で、非常に大きな一歩となりました。

■ 薬の効き目や副作用に関わる重要なターゲット

MATEは、糖尿病治療薬のメトホルミンや、胃酸抑制薬のシメチジンなど、非常に多くの医薬品を輸送することが分かっています。そのため、薬物相互作用の鍵を握る、非常に重要な分子なのです。

■ 私たちの研究が、世界の医薬品開発の基準に

このMATEの重要性は広く認知され、現在では、日・米・欧の医薬品規制当局(厚生労働省、FDA、EMA)が、新薬開発の際にMATEとの相互作用を調査することを必須としています。私たちの研究室の発見が、世界の医薬品開発における安全性評価の新たなスタンダードを築くきっかけとなりました。

チームで育む、自ら学ぶ力 — 学生の主体性を引き出す教育実践研究 —

■研究の背景と目的

AIの進化など社会が急速に変化する現代、自ら問いを立て行動する「主体性」が強く求められています。私の研究室では、学生がグループで課題解決に取り組む「チームビルディング」に着目し、この協働学習が、いかにして学生の「自ら学ぶ力」を引き出すのかを科学的に検証しています。

■研究のアプローチ

研究の核となるのは、学生が失敗を恐れずに挑戦できる「心理的に安全な場」の設計です。結果だけでなく、仲間と試行錯誤するプロセスを重視し、活動後の「振り返り(リフレクション)」を促すことで、学生が自らの学びを客観視し、次へと繋げる力を育成します。

岩﨑准教授の研究

薬と食物繊維の相互作用

食物繊維が薬物吸収に影響を与える機構の一端を明らかにしました。

薬と健康食品の「飲み合わせ」を科学する —「薬と食物繊維」の相互作用の研究—

■背景:その健康食品、薬の効果を変えていませんか? 薬と健康食品の「飲み合わせ」によっては、薬の効果が弱まったり、逆に効きすぎて副作用が出たりすることがあります。研究室では食物繊維と薬の相互作用を調べています。 食物繊維には生活習慣病のリスク因子の減少や体重増加抑制などの報告があり、「いわゆる健康食品」にも利用されています。しかし、これらの食品から多量に食物繊維を摂取した場合、薬との相互作用が問題になることがあります。例えば、てんかん治療薬を服用中の患者さんが、サプリメント(キトサン)を併用したところ、発作が起きてしまったという症例が国内外で報告されています。このような相互作用の機序について、細胞を用いたin vitro実験等で調査をしています。

■研究から見えてきたこと:薬物吸収への食物繊維の影響について小腸上皮様細胞を用いて調べたところ、食物繊維と薬の組み合わせによっては、薬物の透過性に違いが生じることが明らかとなりました。この結果は、例えばある特定の食物繊維が全ての薬物吸収に影響を与えるわけではなく、同時に服用する薬ごとにその影響が異なるということです。医薬品と健康食品の安全な併用を考える上で、重要な知見です。

生命倫理に関する意識調査 —“生命倫理”教育のさらなる向上にむけて—

■背景:なぜ「生命倫理」の教育が重要なのか?

生命科学や医療の進歩にともなって生じる新しい倫理的課題を扱う「生命倫理学」。現代を生きる人々にとって生命倫理は重要な教養の一つです。薬学教育モデルコアカリキュラムには、薬剤師として求められる倫理観として「生命倫理」の内容が含まれています。また、高等学校では、「生命倫理」の項目が、必修科目の「公共」で扱われています。

■研究内容:大学生、高校生の「生命倫理」に対する意識調査

摂南大学の教養科目にも「生命倫理」が配置されています。教育のさらなる向上に向け、薬学部・農学部の学生さんの「生命倫理」に関しての興味や関心についてアンケート調査を行っています。また、高等学校の先生とともに高校生の「公共」の授業前後の意識調査を行っています。

山澤講師の研究

タンパク質の構造生物学:生命の設計図を解き明かす

生命活動は、多種多様なタンパク質が精密機械のように働くことで成り立っています。このタンパク質の立体構造を原子レベルで解析し、形から機能や反応の仕組みを解き明かすのが「構造生物学」です。X線結晶構造解析やクライオ電子顕微鏡などの最先端技術を駆使し、医薬品開発や生命科学の発展に貢献することを目指しています。

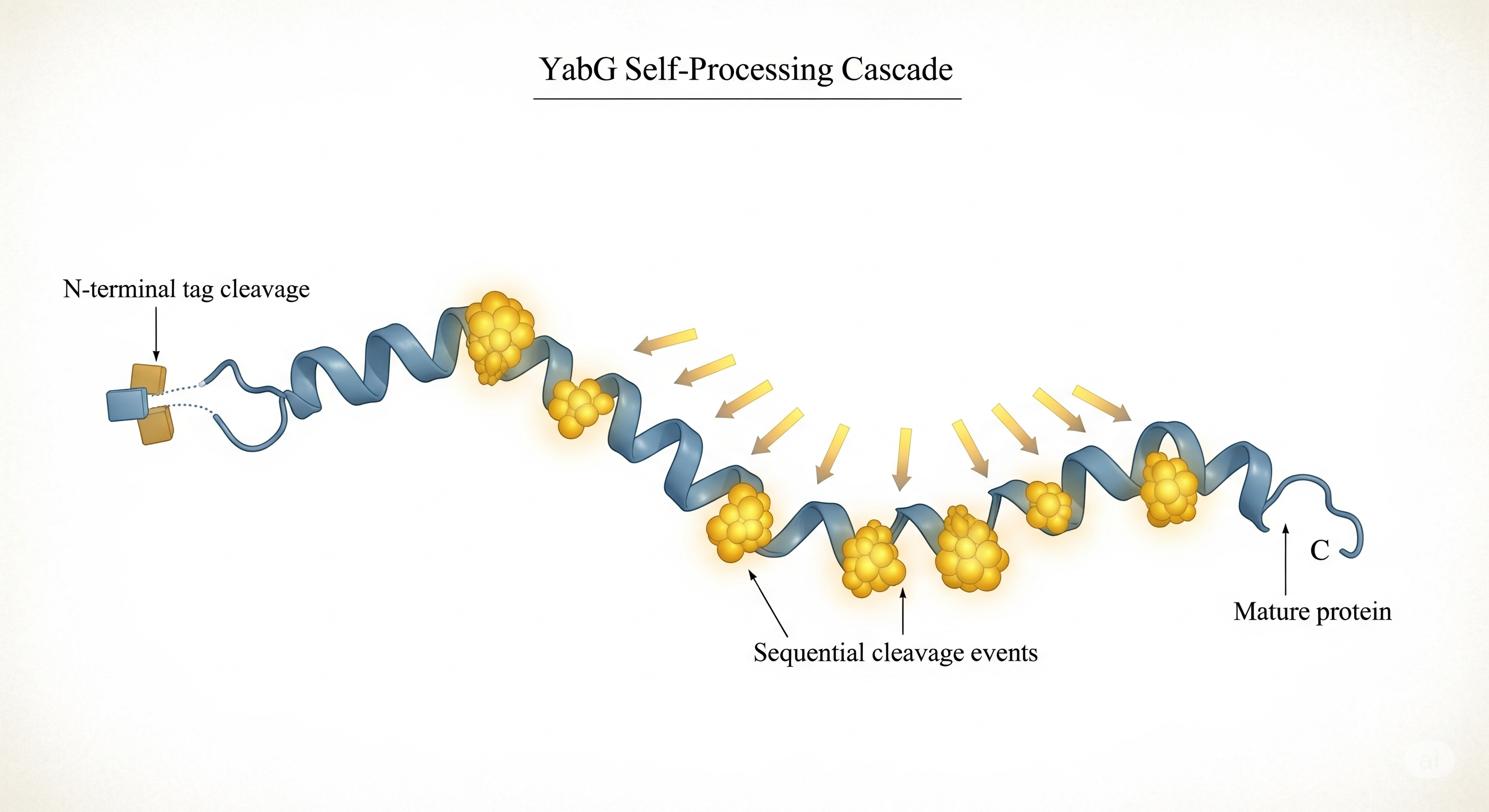

■細菌の生存戦略に関わる酵素「YabG」の機能解明

ある種の細菌は、生育に不都合な環境になると「芽胞」という耐久性の高い殻のような構造を作り、休眠状態で生き延びます。私たちは、この芽胞が作られる過程で重要な働きをするYabGという酵素(プロテアーゼ)に注目しています。遺伝子組換え技術などを用いてYabGの機能を明らかにすることは、細菌の巧妙な生存戦略の理解に繋がり、将来的には新しいタイプの抗菌薬開発のヒントになる可能性があります。

動画学習を用いた主体的学習へのアプローチ:新しい学びの形を創造する

これからの時代に求められるのは、自ら課題を見つけ、解決策を探求していく「主体的な学び」の姿勢です。本研究室では、薬学教育における効果的な学習方法についても研究しています。

■学生が主役となる学習動画プロジェクト

学生自身が企画・制作の主役となり、国家試験対策や苦手科目の克服を目的とした学習動画を作成するプロジェクトを進めています。人に教えることを前提として動画を作成する過程は、学習内容への理解を飛躍的に深めます。また、視覚と聴覚に訴える動画教材は、知識の定着を助け、自分のペースで繰り返し学べるメリットがあります。この取り組みを通して、学生一人ひとりの学修効果を最大化し、生涯にわたって学び続ける力を育みます。