2025年5月15日(木)、2年次対象授業「インドネシア語と現代文化」では、インドネシアの連携協定大学である、ストモ博士大学(Universitas Dr.Soetomo)文学部とオンラインで結び、生のインドネシアを知る授業を行いました。

ストモ博士大学からは文学部長のシシリア・タントリ・スルヤワテイ先生と、日本語を学んでいる1年生3名が出席してくれました。

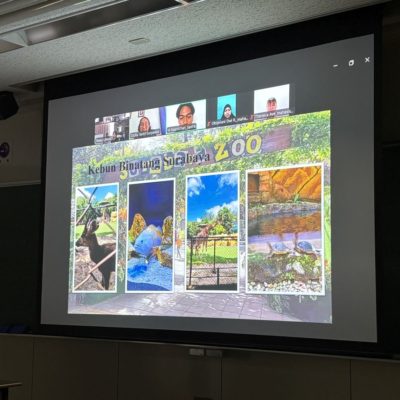

授業では、インドネシア第二の都市スラバヤの概要や街の雰囲気などを学生自らが撮影したビデオ映像や写真とともに発表してくれました。発表ではインドネシア語と日本語の二つの言語でわかりやすく説明してくださり、スラバヤを訪れたことの無い日本の学生にとってはとてもイメージがわきやすいものとなっていました。

学生たちから寄せられた感想を以下に抜粋してご紹介します。

「インドネシアのスラバヤという都市の観光地や、歴史的な街の風景、また、日常的な風景を知る事が出来た。特に私自身、インドネシアは一軒家などが殆どだと思っていたが、実際はマンションが東スラバヤで建設が進んでいたりするなど、急速に発展していることが知ることが出来た。」

「実際にインドネシアの学生の住まいを見ることが出来て、日本よりも色とりどりな壁だったり街並みだなと感じました。モールだったりマンションの発展の仕方だったりも聞くことが出来てインドネシアと日本は思っていたよりも違うところが多いと分かって実際に目で見てみたいと思いました。」

「学生の人たちもとても良い人達でインドネシアの人たちと仲良くなってみたいなと思いました。」

「リモート授業を通じて現地の学生と交流し、文化や価値観の違いを実感した。」

「日本にいると日本だけで過ごせるので海外の事を意識しないが、海外のことを意識するようになった。」

「本日の授業でインドネシア人とオンライン交流を行い、異なる文化や価値観に触れることができた。特にインドネシアの食文化の話が興味深かった。この経験を通して、異文化への理解や相手を尊重する気持ちが大切だと感じた。」

「将来、外国の人と関わるときにも、自信を持って交流できるきっかけになったと思う。」

「インドネシア人の方と話すことで、文化や価値観の違いを実感し、異文化理解の大切さを学びました。インドネシア語や日本語での会話を通じて、語学力だけでなく「伝える姿勢」の重要性にも気づきました。将来、留学や国際的な仕事を目指す上で、この経験は視野を広げる大きなきっかけになると思います。」

「実際にインドネシアの方と話すことが出来て楽しかったです!みなさんとても日本語が上手だと思いました。」

「インドネシアの方の日本語が上手くてびっくりした。自分のバイト先に海外の人がいて、その人も日本語が上手でした。何かに対する努力する姿勢というのが素晴らしいと思った。見習うべき姿だと思った。」

「インドネシア語が何個かの単語くらいは聞こえると思っていた。しかし、いざ始まってみると全く理解できなかった。これが本場のインドネシア語かと言うのを理解することができた。今日のこの挫折の経験はむしろインドネシア語のモチベーションを上げてくれそうだ。今後はさらにインドネシア語のスキルアップに力を入れたい。」

「最後に、インドネシアの学生さんの家の様子や学校の様子を映像で知ることができたのが、良かった。やはり、現地の声を聞くことで、学びがより広がり、興味も持ちやすくなると感じた。また、こういう機会があれば素敵だと考える。」

現代においては、リアルタイムで異文化と接することは可能です。本学部においては、実際に現地を訪れるプログラムだけでなく、このようなオンライン授業の取り組みを通じて、文化交流の実践を行っています。

今後もこのような機会を設け、学生たちに刺激を与えたいと思っています。

(文責:浦野崇央)