3.1.学生への指示

「送信先メールアドレス」「件名」「本文の書式」の3点を学生に正確に伝達されねばなりません。指示が明確に伝わっていれば「送信先メールアドレス」と「件名」はほとんど問題を生じません。若い世代の多くが携帯電話の操作に習熟していることがその理由でしょう。ただし、指定された「本文の書式」が受講生すべてに守られるようになるまでには少なからず失敗がくり返されます。メールを読むのが機械であること、機械とは一切融通が利かないという事実は集計結果として如実に現れます。この採点システムを成功させるカギは「正しい書式を守らせる」ことにあると言ってもよいのです。

3.1.1.送信先メールアドレス

3.1.3.本文の書式

メール本文の書式は、第1行に学籍番号、第2行に名前またはニックネーム、第3行(番号縦列式では第3行以下)に解答を入力します。極めてシンプルな書式であるにもかかわらず、規格外の書式で本文を作成してしまってツールでの採点ができないケースが後を絶たちません。各行について説明したあと、留意点についてまとめます。

3.1.3.1.第1行

学籍番号を入力させます。あとで詳述ますが「得点率集計」シートでは、学籍番号ごとに過去から現在までの得点の累計を表示します。ここを間違っては誰の成績か分からなくなりますので正確に入力させます。全角文字と半角文字のどちらを使ってもかまいませんが、集計時には全角文字は半角文字に変換されて処理されます。

3.1.3.2.第2行

名前またはニックネームを入力させます。文字種は問いません。集計後にツールを学生に提示する場合は「採点集計」シートを見せることになりますが、このシートでは学籍番号が取り込まれた列(B列)が標準では非表示になっています。したがって、第2行には本名でなくニックネームを使用させることで集計後の成績提示でもプライバシーを保つことができます。ニックネームは毎回変更してもかまいません。なぜなら、成績の累計を管理する「得点率集計」シートでは学籍番号をもとに学生を特定しているからです。 |

|

|

|

|

|

3.1.3.3.第3行

3.1.3.4.間違った書式によるトラブルについて

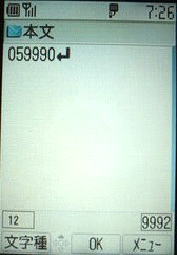

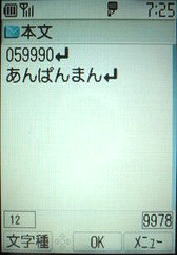

本ツールで使用する二つの書式はいずれもきわめてシンプルなものですが、学生が規定の書式に外れた解答メールを作成してしまうことにより、教師側での採点処理ができないこともあります。とりわけ初回のテストでは、学生に詳細かつ具体的な指示を与えることが必要でしょう。できれば入力例を図示することが望ましいです。メール書式を原因とするトラブルは「人間と機械の間でデータ処理の方法が根本的に違う」ことを理解していないことによって引き起こされると考えられます。不正な書式の大半は「改行」に関するもので、しかも携帯メールに多く見られます。下は典型例。「□」はスペースを表すものとしまさす。

---------------------

059992□□□□□□□

Tendon□□□□□□□

1234512345

---------------------

正しい書式にも見えますが、スペースを挿入することによって、あたかも第1行と第2行の末尾に改行が施されているように見せかけています。しかし、本ツールからは、学籍番号に当たる1行目だけが「059992□□□□□□□Tendon□□□□□□□1234512345」と入力され、ニックネームや解答部分が空白になっているデータとしか見えません。このようなデータは、集計後の「採点集計」シート上では学籍番号・名前なしの学生が0点をとったかのように表示されます。携帯電話から解答メールを送信させる場合にはこのトラブルが多発する可能性があります。携帯メールを作成するときには改行記号の挿入が必ずしも一般的でないことが原因と思われます。改行記号の挿入方法は機種によって違うこともあるので、事前に改行記号の挿入方法を確認させておいたほうがよいでしょう。

---------------------

059992

Tendon

1234512345

---------------------

上の解答メールで文字が入力されているのは計3行ですが、本ツールは5行から成るデータと見なします。「一行列記」書式では有効なデータは1~3行目までであり、4行目以下は情報の有無に関わらず一切読み込みません。したがってこの場合は、学籍番号059992番の匿名学生が「t」「e」「n」「d」「o」「n」という解答を提出したと解釈されてしまいます。

---------------------

059992

Tendon

12345

12345

---------------------

問題数が多い場合、5題ごとに改行するなどの工夫により、見た目では数を確認しやすくなります。しかしこのメールは上と同じ理由で第4行以下のデータは読みとってもらえません。結果として第6問以降は解答データなしと解釈され、得点できないことになります。

---------------------

059992

Tendon

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

---------------------

第3行の各解答間にスペースを挿入しています。ご丁寧に「,」を挿入した例を見たこともあります。確かに視認性にすぐれたレイアウトですが、ツールはスペースも1個の文字として扱うので、上の解答例では前半部分の奇数問だけが正誤判定の対象となり、偶数問はすべて解答なしと扱われます。

3.2.受信操作と採点集計

3.2.1.解答メール送信の指示

学生に対して送信を指示する前に次の点に注意を促します。一行列記式では設問数と入力した解答が一致すること、番号縦列式では解答番号が漏れなく連続していることを確認し、「解答」「宛先」「件名」の3項目に間違いがないと確信できる者から順次送信さます。メールサーバの負担を考え、全受講者が一斉に送信操作をすることは一応避けたほうがよいでしょう。

3.2.2.Outlookでの受信

3.2.2.1.受信の準備

解答メールを受信する前に教師側で確認しておくべきことが二つあります。一つは解答メールの振り分け先に指定されているフォルダが空になっていなければならないということ。前回の解答メールまたは一般のメールがフォルダにあれば、すべて削除するか新規に作成した退避用フォルダへ移動してしまいます。もう一つは、受講者数(正確にはメールで解答を提出することのできる受講者数)を把握することです。これは受信操作後にすべての解答メールが受信できたかどうかを確認するためであり、欠席者からの送信や代理送信などの不正行為に対処するためでもあります。ただし100人を超えるような講義では難しいかもしれません。

3.2.2.2.受信操作

学生が送信をはじめたら教師はただちに受信操作に取りかかります。全員のメールが受信できるまでOutlookの「送受信」ボタンまたは「F9」キーを使ってくり返し受信操作を行います。フォルダ内のメール件数はウインドウ左下に表示されます。プロジェクタなどの設備があれば受信先のフォルダの一覧を学生に提示してもよいでしょう(ここでのプライバシー保護については5.を参照)。これによって学生自身で解答が提出できたかどうかを確認できるからです。ところが受講者全員が送信操作を実行したにもかかわらず、しばしば一部の学生のメールだけが受信できない場合があります。考えられる原因と対策は次の通り。

①受信できたにもかかわらず他のフォルダに振り分けられてしまっている。件名を入力していなかったり指定外の件名を入力してしまった(SkyMailなどもこの例)からです。スパム対策などを目的に本文に含まれる特定の語をキーワードにして振り分け設定している場合も要注意です。「受信トレイ」や他のフォルダに新着のメールが混入していないか確認するとよいでしょう。

②教室での受信操作とほぼ同時に他の場所で同じアカウントで受信操作が行われた場合、そちらでのメーラーがメールデータのコピーをサーバに残しておかない設定になっていると教室では解答メールの一部またはすべてが受信できない事態になります(2.2.1.④を参照)。該当者に再送信させることができない場合は授業後に他のPCからデータを移行するなどして集計するしかありません。

③上の二つに問題がなければ学生がメールアドレスを誤って入力している可能性があります。初回ではメールが返送されてこないかどうかを全員に確認させ、メール返送されてきた場合は、新規メールにあらためてアドレスを入力させます。送信に成功した者には次回の送信に備えて正しいアドレスを登録させます。

④携帯メールの場合、まれに送信から受信までに数時間を要することがあります。受信不能原因として①~③が考えられない場合、ひとまず当該学生には紙に書いた解答を提出させておき、その場では受信できたメールだけを集計しておき、授業後に再度受信を試みてそのメールが受信できればあらためて集計操作を行います。再集計や手入力の詳細については3.3.を参照。

3.2.3.ツールでの集計操作

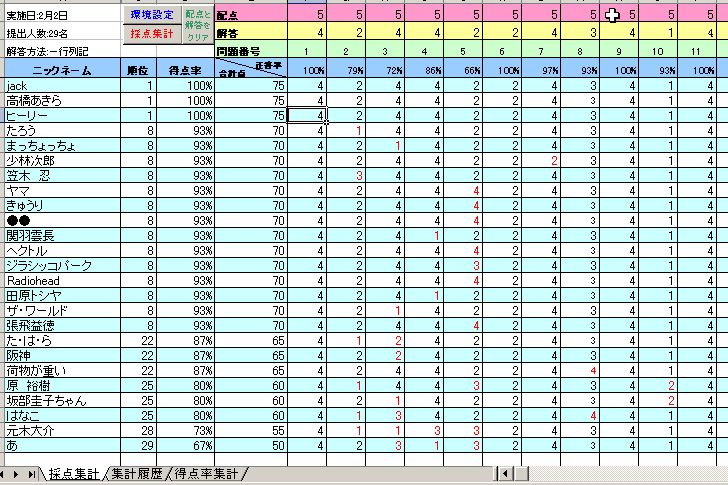

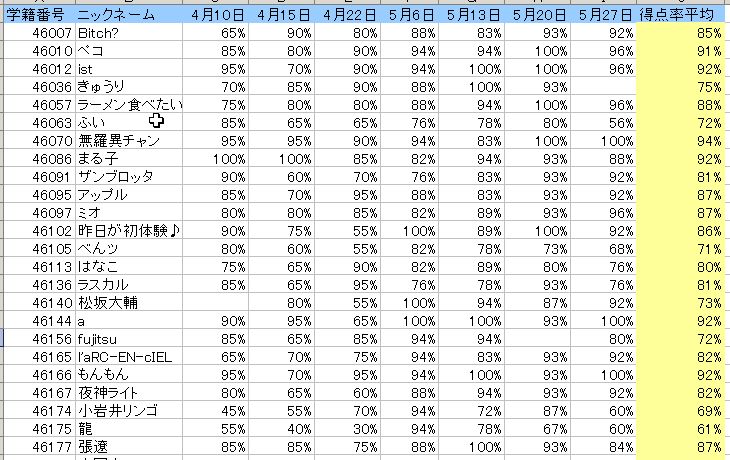

①「採点集計」シート

正答や配点の入力、メール書式やOutlookフォルダの指定、集計の実行、および集計結果の表示をこのシート上で行います。学生に提示するのも通常はこのシートです。表示されるデータの詳細はイメージを参照のこと。集計後、正答と判定された解答は黒で表示され、誤答と判定された解答は赤で表示されます。D列の「得点率」とは「得点/満点」であり、F4から右の「正答率」とは当該設問における「正解者数/受講者数」を指します。このシートでは学籍番号の列は標準では非表示になっているので、学生はニックネームによって自身の成績を参照します。成績上位者から昇順にソートされます。誤った書式が原因で正常な処理ができなかった解答は通常0点と判定され、最下位に位置するうえセルにデータが読み込まれないなど異様な表示になっているので容易に判別できるでしょう。なお、受講者数によっては表を拡大、または縮小したほうが見やすい場合があります。Excelの「表示」メニューにある「ズーム」やツールバーの倍率ボタンを使ってもよいですが、マウスにスクロールボタンがあるなら「Ctrl」キーと組み合わせることで手軽でしかもきめ細かな拡大・縮小が行えます。

②「集計履歴」シート

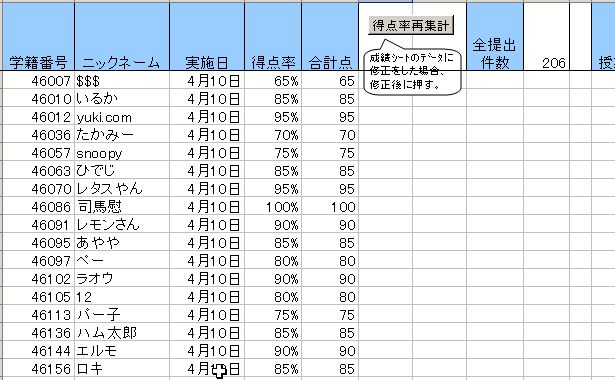

過去の集計結果をテスト実施日別に一覧できます。だだしこのシートの主な役割は手入力による成績の編集であり、過去または当日における成績を追加、削除または修正したい場合にこのシートを利用します。ここで加えられた変更は「得点率再集計」ボタンを押すことで「得点率集計」シートに反映されます(「採点集計」シートには反映されません)。手入力の際に必須のデータは「学籍番号」「実施日」「得点率」の3件で、「ニックネーム」と「合計点」は空欄でかまいません。データ追加の場合、テスト実施日、実施翌日以降のいずれでも既存データの直下に入力します(下図参照)。

「得点率再集計」ボタンの操作によって「得点率集計」シートが最新のデータに書き換えられるとともにこのシートでは追加したデータが適正な位置にソートされます。ここで「合計点」を入力しても「得点率」は算出してくれないので「得点率」セルには手作業で計算した数値を入力せねばなりません。またこのシートのデータの中に空白行が挟まれると「得点率再集計」を実行した時に誤った処理が行われれます。データの追加や削除の際にはこの点に注意が必要です。修正の具体的な手順については3.3.を参照してください。

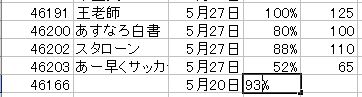

③「得点率集計」シート

第1回テストから最新のテストに至る学生ごとの成績はこのシートに一覧表示されます。空欄は欠席を意味します。各学生は学籍番号によって管理され、「ニックネーム」は最新のテストで使用されたものが表示されているに過ぎません。ある学生が誤ってこれまでとは違う学籍番号をメールに入力してしまうと、たとえニックネームがこれまでと同じでも別人と扱われてしまいます。このシートのデータは常に「集計履歴」シートの全データを反映しているので、ここでのデータだけを手作業で修正しても次回の集計ではキャンセルされてしまいます。要するにこのシートの表示内容とは「集計履歴」シート上で「得点率集計」操作が行われるたびに一旦全面的にクリアされ、改めて一から書き直されるようになっています。最後尾の列は欠席日を0点として扱った過去得点率の平均値です。

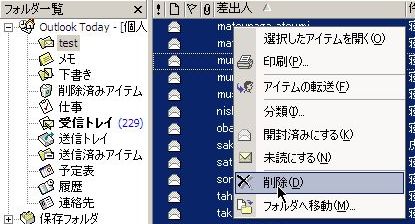

3.2.4.終了操作 3.2.4.終了操作

集計完了後はExcelを上書き保存したうえ終了します。Outlookでは全受講生の集計が完了した後に、そのフォルダに入っているすべてのメールを削除しておきます(右図参照)。次回の集計にそなえるためです。「過去解答退避フォルダ」などと適当な名前を付けたフォルダに移動させて後日参照できるようにしておいてもよいでしょう。

3.3.成績の修正

ここでいう「修正」とは、本ツールでの集計操作後に再度データの追加、削除および変更を加え、最終的にはそれが「得点率集計」シートに反映されることを指します(3.2.3.②を参照)。以下では修正が必要となるケースごとにその修正方法を述べます。

3.3.1.遅れて受信したメールをテスト実施日のうちに集計する場合

通信事情や機器のトラブル、送信ミスなどさまざまな理由によって一部の学生の集計処理が遅れる可能性もあります。それらのメールがテスト実施当日に受信できたなら、再度「採点集計」ボタンを押すだけで当該学生の成績を追加した集計データに更新することができます。テスト実施当日に「採点集計」操作を繰り返した場合「採点集計」シート上のデータがリフレッシュされるだけでなく、「集計履歴」シートでの同日のデータが新しいデータに上書きされ、さらには新しくなった「集計履歴」シートをもとに「得点率集計」シートも上書きされるからです。したがってOutlookのフォルダに入った解答メールは受講者全員の再集計が完了するまで削除せず残しておくべきです。もっとも「削除」したメールは「削除済みアイテム」に入るだけなので、このフォルダを空にする操作をしない限り簡単に回復できます。

3.3.2.遅れて受信したメールをテスト実施の翌日以降に集計する場合

テスト実施日の日付が変わってから最初の集計に漏れたメールを加えた「採点集計」を再実行すると、Outlookフォルダ中のメールデータが同じであるにもかかわらず、ツールでは別のテストが新たに実施されたと解釈します。そのため「集計履歴」シートと「得点率集計」シートではテスト実施日のデータの次に別日付のデータが追加されることになります。それは困るので、「集計履歴」シートを開き、実施日の全データは行ごと削除、再集計したデータの日付を実施日のそれに書き換えて「得点率再集計」ボタンを押します。これによって翌日以降での集計結果があたかもテスト当日に集計されたかのように表示されます。

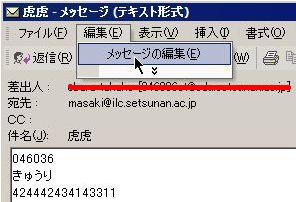

3.3.3.誤った書式のために正しく処理できていない解答を集計後に見つけた場合

このようなメールを授業時間内に発見できればOutlook上でメールを削除したうえ正しい書式で作成した解答を当該学生に再提出させ、再度集計操作を実行します。授業中にその余裕がなかったり、授業終了後に問題が見つかった場合は問題のあるメールをOutlookのフォルダを開いて特定し、メール本文を正しい書式に書き換えたうえ再度集計操作を行います。ただし、これをテスト実施の翌日以降に行う場合は集計後に3.3.2.で述べた手続きが必要です。メール本文の書き換えは次の手順で行います。メールの件名をダブルクリックして別ウインドウを開く→「編集」→「メッセージの編集」→正しい書式に編集する→「ファイル」→「上書き保存」→閉じる。編集結果をプレビュー画面で確認するには、いちど他のメールを選択した後に再度編集済みメールを選択します。 このようなメールを授業時間内に発見できればOutlook上でメールを削除したうえ正しい書式で作成した解答を当該学生に再提出させ、再度集計操作を実行します。授業中にその余裕がなかったり、授業終了後に問題が見つかった場合は問題のあるメールをOutlookのフォルダを開いて特定し、メール本文を正しい書式に書き換えたうえ再度集計操作を行います。ただし、これをテスト実施の翌日以降に行う場合は集計後に3.3.2.で述べた手続きが必要です。メール本文の書き換えは次の手順で行います。メールの件名をダブルクリックして別ウインドウを開く→「編集」→「メッセージの編集」→正しい書式に編集する→「ファイル」→「上書き保存」→閉じる。編集結果をプレビュー画面で確認するには、いちど他のメールを選択した後に再度編集済みメールを選択します。

3.3.4.紙に記入した解答を処理する場合

携帯電話を持たない学生がいたり、機器のトラブルや通信事情などさまざまな理由によってメールでの回答提出ができない場合、受講者には紙に記入した解答を提出させることになります。このとき次のどちらかの方法で処理します。

①代理送信

その場で他の学生に依頼し、解答用紙をもとにメールを代理送信させます。授業後ならこの作業を教師自身が行います。

②手作業による採点と「集計履歴」シートへの入力

答案を手作業で採点し、得点率(合計点/満点)を算出します。「集計履歴」シートを開いて「学籍番号」「実施日」とともにこの値を入力します。そのあと「得点率再集計」ボタンで「得点率集計」シートに変更を反映させておきます。「集計履歴」シートの編集方法ついては3.2.3.②を参照してください。

3.3.5.学期末などに成績補正を行う場合

「得点率集計」シートでは、「得点率平均」の計算にあたって欠席を0点として扱います。しかし病欠や公欠などを考慮するのにこのような処理が不都合な場合は「得点率平均」を補正することになります。3.2.3.②に記述してある要領で「集計履歴」シートを編集して「得点率再集計」を実行します。「得点率集計」シートのセルを書き換えてもその変更は「得点率平均」に反映されないので注意が必要です。次へ

|

3.2.4.終了操作

このようなメールを授業時間内に発見できればOutlook上でメールを削除したうえ正しい書式で作成した解答を当該学生に再提出させ、再度集計操作を実行します。授業中にその余裕がなかったり、授業終了後に問題が見つかった場合は問題のあるメールをOutlookのフォルダを開いて特定し、メール本文を正しい書式に書き換えたうえ再度集計操作を行います。ただし、これをテスト実施の翌日以降に行う場合は集計後に3.3.2.で述べた手続きが必要です。メール本文の書き換えは次の手順で行います。メールの件名をダブルクリックして別ウインドウを開く→「編集」→「メッセージの編集」→正しい書式に編集する→「ファイル」→「上書き保存」→閉じる。編集結果をプレビュー画面で確認するには、いちど他のメールを選択した後に再度編集済みメールを選択します。