4.1.出席管理

採点を目的としない作業にもこのツールを使うことができます。例えば架空の解答を使えば出席をとるだけの用途がそうです。「一行列記」「番号縦列」のいずれの書式でもかまいませんが、前者のほうが入力情報が少ないのでトラブルを避けやすいでしょう。「一行列記」では、教師はツール上の第一問のセルだけに出席点として与えたい配点と任意の1文字からなるダミー解答を入力します。出席者には1〜3行にそれぞれ「学籍番号」「ニックネーム」「ツール上で正答として指定した文字」を入力させます。右は解答として「a」を入力させて、出席点として「100」を与えた例です。CALLや情報処理室のような環境ならログインの履歴によって出席管理ができるため、このような用途として想定されるのは普通教室で携帯メールを使うケースでしょう。メールでは個人認証が難しいため、教室外からの送信や友人の携帯電話を預かって代理送信するなどの不正行為が容易です。出席者数と受信メール数の照合は不可欠です。 採点を目的としない作業にもこのツールを使うことができます。例えば架空の解答を使えば出席をとるだけの用途がそうです。「一行列記」「番号縦列」のいずれの書式でもかまいませんが、前者のほうが入力情報が少ないのでトラブルを避けやすいでしょう。「一行列記」では、教師はツール上の第一問のセルだけに出席点として与えたい配点と任意の1文字からなるダミー解答を入力します。出席者には1〜3行にそれぞれ「学籍番号」「ニックネーム」「ツール上で正答として指定した文字」を入力させます。右は解答として「a」を入力させて、出席点として「100」を与えた例です。CALLや情報処理室のような環境ならログインの履歴によって出席管理ができるため、このような用途として想定されるのは普通教室で携帯メールを使うケースでしょう。メールでは個人認証が難しいため、教室外からの送信や友人の携帯電話を預かって代理送信するなどの不正行為が容易です。出席者数と受信メール数の照合は不可欠です。

4.2.手採点の成績を管理する

「集計履歴」シートへの手入力と得点率再集計機能を利用すれば、紙媒体によるテストの採点結果やレポート、発音など主観評価による成績もメールによるテストの集計結果と同じ表の上で管理することができます。なお、手採点による成績管理だけが目的なら、関数を利用した成績表を用意したほうがこのツールより快適な運用ができるでしょう。

4.3.アンケート

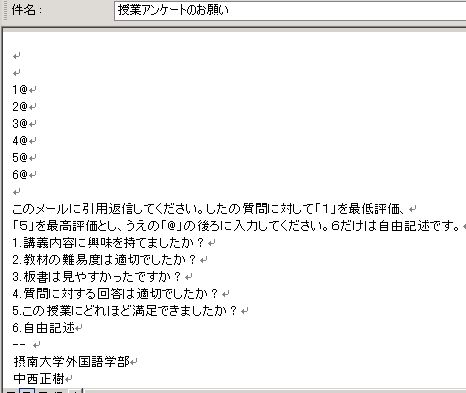

記述式アンケート、多肢選択式アンケートのいずれにも利用することができます。記述式アンケートでは番号縦列書式を使い、ツールの上では質問の数だけダミーの配点および正答を入力しておくだけでです。学生から提出されたコメントが統合集計の操作によって赤字で表示されます。質問項目が複数あれば列と列が重なるので列幅を適宜広げて表示します。多肢選択式アンケートでは、質問数の少ないものなら一行列記式、質問数が比較的多かったり多肢選択と記述式が混合している場合は番号縦列式というように使い分ければよいでしょう。回答の個数について統計を取る機能はこのツールにはありませんが、統合集計したあとにシート上の必要な範囲を新規に作成したシートにコピーし、表の形を整えたうえで「データ」メニューの「ピボットテーブル」を使えば回答個数の統計ができます。下の図は無記名によるアンケート依頼の例です。

下の図はうえのメールに対する返信を「採点集計」した例です。ここでは「5」評価を正答として扱っていますので、高評価のメールが上位にソートされます。次へ

|

採点を目的としない作業にもこのツールを使うことができます。例えば架空の解答を使えば出席をとるだけの用途がそうです。「一行列記」「番号縦列」のいずれの書式でもかまいませんが、前者のほうが入力情報が少ないのでトラブルを避けやすいでしょう。「一行列記」では、教師はツール上の第一問のセルだけに出席点として与えたい配点と任意の1文字からなるダミー解答を入力します。出席者には1〜3行にそれぞれ「学籍番号」「ニックネーム」「ツール上で正答として指定した文字」を入力させます。右は解答として「a」を入力させて、出席点として「100」を与えた例です。CALLや情報処理室のような環境ならログインの履歴によって出席管理ができるため、このような用途として想定されるのは普通教室で携帯メールを使うケースでしょう。メールでは個人認証が難しいため、教室外からの送信や友人の携帯電話を預かって代理送信するなどの不正行為が容易です。出席者数と受信メール数の照合は不可欠です。