1.1.目的

1.1.1テストの即時採点と普通教室の限界

テストを実施した時限内に答案を採点し、得点や集計結果をその場で学生に告知することは、学習項目に対する理解度を把握するうえで教師と学生双方にとって有意義なことです。一つの理由は設問内容や成績に対する学生の関心が最も高い時間がテスト実施直後であると考えられること。もう一つの理由は教師がその場で正答率の低い設問をとりあげて解説や対策を施し、反省を促すといったフォローが効果的に行えるからです。また、成績の集計が時限内に完了することは教師にとって採点や成績管理の省力化を意味する。手作業による採点や集計作業に費やす時間や労力をゼロにできるなら、これらの資源を授業の準備や教材研究などに当てられることになることで得られるメリットは決して小さくありません。

テストの設問数が少なく、しかも極めて少人数のクラスなら時限内に手作業で採点することも可能でしょう。学生間で答案を交換して採点する方法もよく行われます。しかし数十人単位の学生がいる教室で、正確かつ公平な成績評価を求めるなら、LLやCALLシステムの多くが搭載するアナライザ機能を用いるのが最も一般的な方法ではないでしょうか。LAN環境にある教室を使った授業ならWebベースのテストを実施する方法もあります。ただしこれらの方法は教室の設備に依存せざるを得ません。Webベースのテスト作成では専門の知識を必要としない優れた製品もあるとはいえ、現実はソフトウエアの購入やWebファイル作成の手間などを考えると、これとて必ずしも手軽に利用できるものとは言い難いです。

LLおよびCALLシステムはさまざまな側面があるうえ、この二つを同じレベルで扱うこと自体に無理があります。それを承知で、これらをいま仮に「教師と学生の間で各種のデータを個別に授受できる」システムと規定してみましょう。いまここで「個別」という点に注目するなら、普通教室(AV教室を含む)とは教師と学生または学生間での「個別」的なコミュニケーションに制約が多い環境と言い換えることもできます。普通教室では教師がいくつかのレベルの違った音声素材を任意の学生に課題として与えたり、学生がそれぞれテストの解答を送信し、それらを即時に集計し、結果を提示するといった処理が望めないからです。LLやCALLシステムの主な目的とはまさにこのような処理を実現することと言ってもいいでしょう。ならば普通教室とは「教師と学生が個別に通信する手段を持たない」教室と規定できるかもしれません。

1.1.2.携帯電話の普及により普通教室がCALL化する

普通教室の環境が近年急速に変化しつつります。携帯電話の普及です。携帯電話の電子メール機能(PCや携帯電話による電子メールを以下では一律に「メール」と呼ぶことにします)は日本のほぼ全ての大学生がごく日常的に利用する通信手段といってよでしょう。

私が2003年に摂南大学国際言語文化学部2年次100名を対象におこなった調査では携帯電話所持率は100%でした。ごく初歩的な調査ではありますが、この数字は教師と学生が教室内での個別的な通信手段が確保されていることを物語っています。教師がインターネットに接続できるPCを用意するなら、個々の学生の携帯電話はそのメール機能によって教師のPCに向けて常時データを送信できるからです。もちろん携帯メールを出席管理に利用することも容易です。

携帯電話は、本体の機能および通信の品質が近年飛躍的に充実しているとはいえ、なおPCのそれには及びません。ただし、教室内のメンバーが音声、映像、テキストデータを(インターネット経由という遠回りではあるものの)授受できるという点だけを捉えれば、一人一人が携帯電話を持つ学生によって構成される教室が、部分的ではあれCALLやLLのシステムに近い環境にあるといっても差し支えありません。そこで私はテストの解答を内容とする学生からのメールを教員が教室内で受信し、各学生のデータを採点・分析する方法を持てば、アナライザに似た処理を普通教室で実現することができるのではないかと考えました。ただし、教育活動に携帯電話を利用する際には実際にはプライバシーなどいくつかの問題を考慮する必要があります。この点については5.で述べます。

1.2.システムの概要

特別な商用サービスを使うものでないということ、CGIスクリプトなど専門知識を必要とするものでないことにこのシステムの特徴があります。使用するのは携帯電話とネット環境、Outlookおよび集計用マクロを登録してあるExcelファイル(Sanpeco氏作「メールde採点」以下では便宜上「ツール」と称する)だけです。この文章ではテストの採点にインターネット環境とマクロを連携させた一連の操作のことを「システム」と呼んでいますが、実際には上述のように教育現場でごくありふれた環境を利用することから、これを「システム」と呼ぶことはいささか大げさかもしれません。ともあれ、メールを使った「採点集計」の大まかな流れとLLやCALLのアナライザ機能との異同について以下に簡単に述べて、このシステムの概要を示したいと思います。

1.2.1.メールによる「採点集計」の大まかな流れ

①学生はテストの解答を一定の書式に沿いながらメール本文として作成。普通教室なら携帯電話を利用する。教室がLAN環境ならPCのメーラーやWebメールを利用してもよい。

②学生はそのメールを教員が指定したメールアドレス宛に送信。

③教員は教室内のPCで全学生のメールを受信、さらにツールを使ってそれらを採点・集計のうえ結果を提示する。学生への提示を目的としないなら、この操作は授業後の任意の時間や場所で行ってもよい。

1.2.2.アナライザ機能との比較

学生の答案がネットワークを経由して教師に提出され、教師がその場で機械で採点・集計するという点で、このシステムはアナライザと近い関係にあり、アナライザの機能を普通教室で簡便に実現することを目的にするものと理解してよいでしょう。しかし使用されるハードウエアおよびソフトウエアともに大きな違いがあります。詳細は次節で述べることとし、ここでは両者の機能について明らかにしておきます。

1.2.3.採点機能

典型的なアナライザでは各受講生から提出される解答について1問ごとに受付→締め切り→評価という処理を行い、比較的新しい製品では正誤判定や正答を1問ごとに教師と受講生の双方に提示できる仕様になっています。もちろん全問の判定結果も集計したうえこれを保存することもできます。したがって、個別の問題について受講生に判定を告知し、必要に応じて解説を加えるというフォローが可能です。いっぽう本システムでは解答の提出にメールを使用するのことから1問ごとに提出操作をさせてその結果に対して正答を提示したりコメントを加えようとすると、時間や労力のうえで学生教師双方の負担が大きくなるので現実的ではありません。かといってメール作成時に入力済みの解答を改変できぬようロックすることも事実上不可能です。したがって、1問ごとに解答を告知し解説を加えるなら学生が故意に入力済みデータを修正することに目をつむるか、正規のテストなら全問が終了してから解答を送信させ、必要に応じてその結果を一覧で提示しながらフォローする方法をとることになります。期末テストのように直後のフォローを目的としないテストでの使用ならアナライザと本システムの間には機能上なんら違いはありません。

1.2.4.集計結果の提示と管理

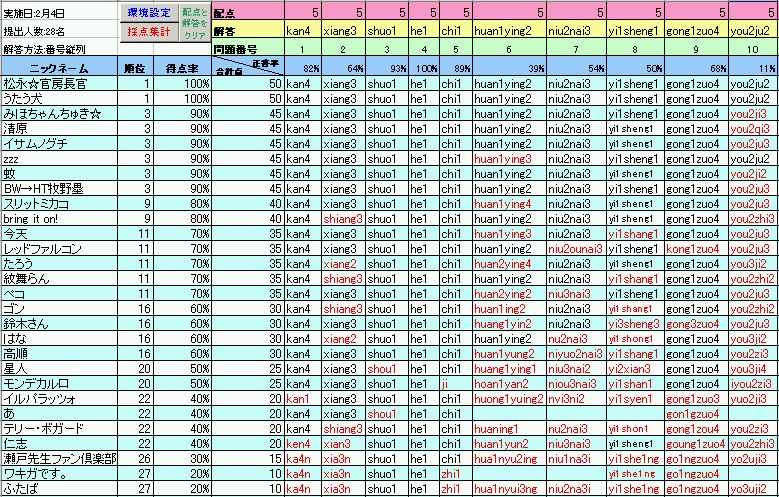

私の知る限り、LL・CALLメーカー各社のアナライザはいずれも集計結果を「保存する」ものとして扱っているように見えます。したがって集計結果を学生に提示したい場合、保存されたファイル(CSV形式)をExcelなどで開いたうえディスプレイに表示する必要があります。ただしふつう学籍番号をもとに成績を管理しますので、プライバシーなどを考慮してクラス全体の集計結果を提示することは現実にはなかなか難しいです。また、毎週ショートテストを実施して、それを学期末に集計することを想定するなら、保存してあるCSVファイルを統合したうえ集計処理という一連の操作を手作業で行わねばなりません。いっぽう本システムでは集計処理がExcelで行われるため、集計終了後直ちにこれを提示することができます。なぜならツールの「採点集計」シートはニックネームによって学生を管理しているのでプライバシーを守りやすいからです。しかも複数回の授業を1個のファイルで管理するので、個々の学生について常に過去からの通算成績や平均値を任意の時に参照することができます。次へ

|