農学部

FACULTY OF

AGRICULTURE

FACULTY OF

AGRICULTURE

農産物の生産から加工・流通・消費までの一連のプロセスを体系的に学びながら、食料生産、生命・資源、栄養、経済・ビジネス分野などの各学科の専門領域の知識・スキルを身につけます。また学外でのフィールドワークも豊富にあり、体験的な学修をとおして、「食」と「農」を取り巻く幅広い課題を自ら発見し、主体的に解決に取り組む実践的な力を養います。

農業生産学科の特長

農業生産学科

農業生産学科では、農作物の持続的・安定的な供給を目的に、作物と作物を取り巻く生産環境との関係を科学的に解明し、作物の改良、最適な栽培法・新しい生産技術の開発、適正な生産環境の構築と保全を図ることをめざします。さらに、農業生産の「場」において、農業生産技術の普及・指導を行える能力を有した人材を育て社会へ送り出すこともめざします。6つの研究室が設置されており、系統的で幅広い授業、実験室内での実験、圃場での実習等を通じて、農業生産の理論と実践を学んで農業を取り巻く諸課題の解決を図り、将来の農業発展に貢献していきます。

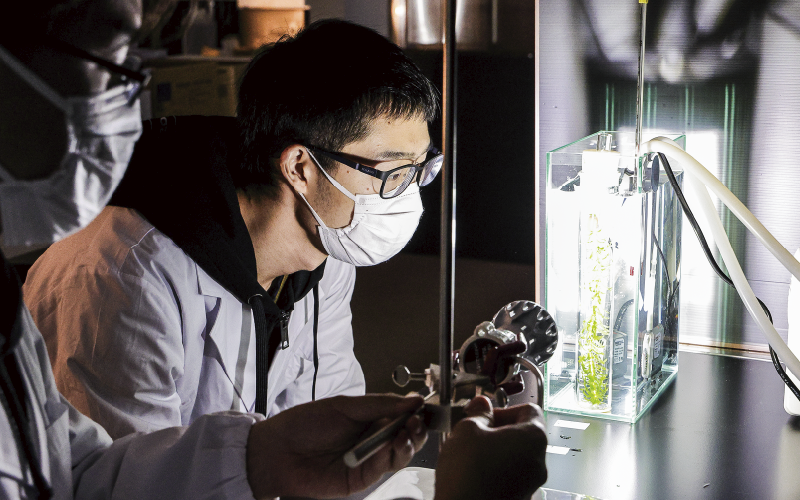

生物学実験

農学や生命科学の土台となる生物学では、生物を見て触れて実験をして感じて考えることが必要です。本実験では観察や実験により教科書では解説できない生物学について深く学修します。

植物病害管理学

ヒトが病気になるように植物も病気にかかり、その被害は毎年約8億人分もの食料に相当します。ヒトとは違い植物は病気の治療が難しいため、病気を予防する最新の防除技術を講義しています。

在学生

農場でさまざまな野菜を育てたり、実際に中国の雲南省を訪れて茶文化や流通形態を学んだりと、豊富な体験型授業で農業を多角的に学修しています

矢倉 咲さん

農学部 農業生産学科

3年次(兵庫県/神戸高校出身)

農業生産学科では、土壌学や応用昆虫学など農業生産に関わる幅広い分野について学べます。トラクターを運転したり、ドローンなどに触れながらスマート農業について学んだりと実習・演習も豊富です。特に2年次には学生一人ひとりに農場で栽培するスペースが与えられ1年間をかけていろいろな作物を育てる実習があります。レタスやキャベツ、白菜など全員が必ず植える作物に加えて、各自の好きな野菜も自由に育てられることも魅力だと思います。私はミニトマトやオクラ、小松菜や水菜なども栽培しました。大学に入学するまで農業に携わった経験がなく初めてのことばかりでしたが、先生が丁寧に教えてくださったので不安なく進められました。毎朝学校に到着すると水やりを行い、雑草を処理するなど欠かさず世話をすることで、栽培の難しさと楽しさを体感することができました。印象深いのは「植物病理学」や「応用昆虫学」「野菜花卉園芸学」などで学修した病害予防対策を農場ですぐに実践し、うまく作物を育てられたことです。座学と実習を密接に関連させながら学べるので、知識とスキルがどんどん身につきます。また、「グローバル農業演習」では実際に中国の雲南省を訪れ、茶文化や花卉の流通形態などを見学・体験し、現地の方々と交流することで農業を多角的視点で捉える力が養えました。幅広く学ぶなかで、現在は病理学に興味を持っており、植物病理学研究室に所属したいと考えています。今後は植物の病気についてのアプローチ方法を学び、将来は農薬の開発などに携わることができればと考えています。

内定者

摂南大学の豊富な実習や実験をとおして身につけた幅広い農学の知識を生かし、

健康志向に応える製品の開発に携わることが目標です

山崎製パン株式会社 内定

渥美 啓太さん

農学部 農業生産学科

2024年3月卒業(奈良県/智辯学園高校出身)

農業生産学科では1年次から実験を行ったり、実習で野菜、花卉や作物を栽培したりと実践的に食と農について学修できます。農場で大根を育てた際には虫に食べられたりもしましたが、授業で習った対処法を実践して収穫できるまで育てられたときは大きな達成感がありました。また作物科学研究室に所属し、イモ類であるサトイモの「形態形成」や「構造的特徴と食感の関係性」について研究しました。自分たちが農場で栽培したサトイモを採取し、実験や観察をしました。そんな体験的な授業や研究をとおして食への関心が高くなり、食に関わる仕事に就きたいと考えて内定先を志望しました。「良品廉価」「顧客本位」という企業理念に共感できたことも決め手でした。就職面接では、摂南大学の特長である多彩な実習の経験とそこで得られた知識・技術がアピールポイントになりました。また、農業サークルを仲間と立ち上げたり、教員免許取得をめざして教職課程を履修したりといろいろな挑戦によって広がった視野と身についた積極性も自身の強みになったと感じます。就職支援の方には面接のたびに模擬面接を複数回行っていただくなど、大学の就職サポートも内定につながったと感謝しています。入社後は積極的に研修などに取り組みキャリアアップをめざしながら、多くのお客様に喜んでいただける製品を生産したいです。そして、摂南大学で学んだ農学の幅広い知識を生かして健康志向に応える製品の開発にも携わりたいと思っています。

内定者

農業生産学科だからこそ得られた育種の知見を駆使して、

国内外問わずたくさんの人が笑顔になる果物を生み出したいです

株式会社松井農園 内定

三好 香穂さん

農学部 農業生産学科

2024年3月卒業(大阪府/近畿大学附属高校出身)

家庭菜園で同じ野菜でもいろいろな種類があることを知り、品種や品種改良に興味を抱きました。摂南大学を選んだのは、農作物などの改良品種を生み出す「育種」について学べる希少な大学だったからです。農業生産学科の特長は早期から実験・実習があり、農学について体験的に学べる点です。特に多彩な野菜を育てた農場実習は忘れられません。キャンパス内にある農場に毎日通って世話をするなかで、作物を育てる大変さと楽しさを体感でき、収穫物を自分以外の人が食べて笑顔になる喜びを知ったからです。また、植物遺伝育種科学研究室に所属し、イネを題材にした研究にも取り組みました。光合成に関与する葉緑体の発生メカニズムを明らかにすることで、イネの収量増加をめざした研究です。具体的には、光を浴びても葉が緑にならない変異体と正常な生育の葉からそれぞれDNAを抽出するなどして比較研究しました。入学前から切望していた遺伝育種の研究ができて毎日が充実していました。就職活動では学んだ育種の知識とスキルを生かせることを軸にして、スイカとメロンの育種・育苗専門ファームである内定先を志望しました。就職支援の方々には履歴書のチェックや面接練習を何度も行っていただきました。自信をもって本番に臨めたのは、親身なサポートのおかげです。入社後は多くの方が笑顔になれる品種を育てていきたいと考えています。そして将来的には、世界中の人に「おいしい」と喜ばれる品種を生み出して海外への出荷にも携わるのが夢です。

研究室紹介

私たちは植物を育種して衣食住に利用してきました。これらの植物を、遺伝学と分子生物学の知識を活用して精密に改良し、変動する地球環境に適応しながら豊かな社会を実現するための技術開発を進めます。

農作物は、私たちの食べ物や多くの生活資材に利用される重要な植物群です。農作物における生理・生態・形態の特徴や栽培環境に対する反応の仕組みを解明し、農作物の生産性向上や環境にも配慮した生産方法を開発することで、人類の食や生活に貢献することをめざします。

野菜、果樹および花卉(かき)などの園芸作物の生育や収穫物の品質に対する栽培環境の影響を明らかにし、高収量・高品質をめざした持続可能で生産効率の高い栽培技術を開発すると同時に、新たな地域資源となる果樹の品種開発などを行うための教育・研究を行います。

病気を引き起こす有害な微生物(病原菌)がどのように植物に感染するのか、また有益な微生物がどのように植物を保護するのか、について微生物と植物の間で起こる相互作用の分子メカニズムを解析し、植物保護の新たな技術開発に貢献することをめざします。

昆虫は、匂い、味、音、時間など外界の情報を巧みに読み取り、環境の変化に適応することで約5億年に及ぶ生存競争を勝ち抜いてきました。応用昆虫学研究室では、昆虫の持つ不思議な能力を分子レベルで解き明かし、ヒト社会への応用をめざします。

作物は、根差した土壌から養水分を吸収し、刻々と変動する環境にさらされながら生育します。生産生態基盤学研究室では、作物、土壌、環境の間で起こる相互作用を生態レベルから分子レベルまで幅広い視点から解明し、植物の改良や土壌機能の向上を通じて、環境にも配慮した持続可能な作物生産技術の開発をめざしています。

応用生物科学科の特長

応用生物科学科

応用生物科学科では、植物、動物、海洋生物、微生物などの多様な領域について学びながら、遺伝子操作や情報処理をはじめとした先端的な技術を修得します。バイオテクノロジー系の学科でありながら、魚類や哺乳動物についても学べるのは本学科の特徴です。そして多種多様な生物の生命活動とその原理について、ゲノム分子から個体・生態系までの幅広い視点で深く追究し、農学へ活用する応用力も身につけます。「植物系」「微生物系」「動物・海洋生物系」の3つの専門分野に6つの研究室が設置され、生命科学や情報科学などの研究を行えます。

応用生物科学基礎実験Ⅱ

農学・生命科学分野で使われる生化学や分子生物学実験の技術と考え方を学びます。それぞれの実験や実験技術について自分の言葉で概説し、得られたデータを正しく考察する力を身につけます。

応用生物科学専門実験Ⅱ

習得した技術を駆使し「植物環境微生物学」「海洋生物学」「動物機能科学」の研究と関連する実験を行います。一連の実験を計画し、実験技術のアプリケーションを複数理解することをめざします。

在学生

1年次から化学実験や生物学実験を経験でき、研究に必要な技術や考え方が着実に身につきました

矢田 未空さん

農学部 応用生物科学科

4年次(大阪府/咲くやこの花高校出身)

生物と化学を深く学びたいと考えて農学部を志望しました。そのなかで摂南大学を選んだのは、大阪に所在する農学部であることと、多彩な実験をとおして実践的に学修できると感じたからです。実際に応用生物科学科では1年次から化学実験や生物学実験を行います。最初はピペットもうまく使えませんでしたが、何度も繰り返すなかで実験の手法や技術を身につけられました。今ではシャーレに培地をつくって細菌を培養したり、次世代シーケンサーを用いてゲノムDNAの解析に挑戦したりと高度な実験を行っています。また、グループワークの機会が多く設けられているのも特長です。一方的に教わるだけでなく、皆で討論して自分たちなりの意見を導き出すなかで、さまざまなことに対して能動的に考える姿勢が養われました。他学科と学ぶ授業もあり、1つの事象に対して経済的視点や生産者的視点など幅広い視野で考えられるようにもなったと感じます。授業外でも、発酵食品のサークルでリーダーを務めてヨーグルトや味噌などをつくったり、地ビールづくりに参加したり、また保護猫のサークルを立ち上げたりと幅広く新しいことにチャレンジしています。学生の挑戦を応援してくれる摂南大学に入学したことで、自分でも驚くくらいに行動的になれました。将来は食品や化学系の企業に就職したいと考えており、現在はインターンシップや座談会に積極的に参加しています。また、上級バイオ技術者認定試験など学科の学びを生かして資格取得にも挑戦しています。

内定者

応用生物科学科での専門的な実験・研究の経験を生かせると考えて、

予防医療や最先端医療技術の研究開発を行う企業を志望し、内定を得られました

株式会社プリメディカ 内定

田 和さん

農学部 応用生物科学科

2024年3月卒業(大阪府/芦間高校出身)

高校時代は就きたい仕事がまだ決まっていなかったため、進路の幅が広い農学部を選択しました。応用生物科学科は、動物や海洋生物、植物や微生物といった多彩な分野を専門的に学べ、1年次からいろいろな実験を行うのが特長です。私がおもしろいと感じたのは、細菌を培養した実験です。培地の調製から挑戦し、最新の機械を用いて細菌の解析もしました。自分の目で見て体験することで、座学で学んだ内容をさらに深く理解できるようになったと感じます。研究室は動物機能科学研究室に所属しました。本研究室は企業と合同で研究を行うのが特色です。豊富な実験・研究をとおして、研究者に必要なスキル・マインドを養えたことが、最先端の医療研究を行うプリメディカの内定につながったと感じます。就職活動では、就職支援の方々に熱心に指導していただき、自己分析やエントリーシートの作成などをスムーズかつ効果的に進められました。こまめに連絡をくださり、1対1の相談にも何度も対応していただきました。これほど親身に支えていただけるのは摂南大学ならではだと思います。今後は、学んだ知識や実験で身につけた技術を生かし、支えが必要な方々に手を差し伸べられる人に成長していきます。

大学院進学者

植物園就職をめざして大学院に進学し、カワゴケソウ科の栽培にも挑戦しながら専門的な学びをさらに深めていきます

大阪公立大学大学院 理学研究科 生物学専攻 進学

吉田 千夏さん

農学部 応用生物科学科

2024年3月卒業(京都府/桂高校出身)

高校時代に農業を学んでおり、大学では植物について深く探究したいと考えていました。摂南大学の応用生物科学科を志望したのは、植物はもちろん、微生物や動物、ゲノムなど幅広い分野を学修できる点に惹かれたからです。また、中学・高校の理科の教員免許が取得可能なことも決め手でした。実際に私は教職課程を履修し、中学の理科の教員免許を取得しました。資格取得のサポートも手厚く、上級バイオ技術者認定試験合格をめざすサークルもあります。私もそのサークルに所属し、皆で切磋琢磨して資格を取得することができました。卒業研究はウルシの傷害応答をテーマに行いました。ウルシの樹液は幹に傷をつけると分泌されますが、その仕組みは未解明の部分があります。そこでリアルタイムPCRを用いてウルシに傷をつけた際に特異的に発現する遺伝子を調査し、傷の量と樹液の量の関係について研究しました。最新の機器・設備が備わっており、高度な研究ができるのが摂南大学の特長です。将来は植物園で働きたいと考えて先生に相談したところ「植物園への就職には大学院進学が望ましい」と助言をいただき進学を決断しました。研究室では大学院志望者を対象に勉強会が毎週開催され、学力を高められました。大学院に合格できたのは先生の親身な指導と勉強会のおかげです。大学院では中南米でのフィールドワークを行いつつカワゴケソウ科の形態進化を研究します。そして非常に難しいとされているカワゴケソウ科の栽培についても挑戦したいと考えています。

研究室紹介

植物の生理機能を分子・細胞レベルで理解し、農業生産性を高める研究に取り組んでいます。植物が持つ葉緑体は光合成に限らず、有用物質生産やストレス応答でも大事な働きをしています。これらの研究を中心に、農産物のストレス抵抗性や収量・品質の向上をめざします。

SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)において、影響力のある人物や個人ブランドがインフルエンサーとして存在します。彼らは自身のプロフィールやアカウントを通じて、フォロワーに対して情報や意見を発信し、その行動や考え方に影響を与えます。動物や植物、微生物の細胞内においても、インフルエンサーのような役割を果たす分子が存在します。当研究室では生体内外のソーシャルネットワーク、生物の共生進化における新しいインフルエンサーを独自のゲノム解析技術を用いて見つけ出し、これをもとに、新しい農業特性の発見や人類の健康に貢献するためのシーズ探索を行います。

私たちの「食」や「農」と「微生物」との間の密接な関係、それを理解し活用する学問が「応用微生物学」です。微生物が作る有用物質(アミノ酸や生物活性物質)に着目し、新規物質探索や、生産メカニズム解明、生産性向上をめざした研究を行います。

自然環境においてカビやウイルス等の微生物類には、植物に寄生し病原体となるものや、共生関係を成立させ植物の生育を助けるものがいます。植物環境微生物学研究室では、微生物類と植物間の寄生・共生の相互作用メカニズムの解明を通じ、植物育成の制御技術の確立をめざします。

腸は、食物を消化・吸収するためだけの臓器ではなく、免疫や脳機能の調節にも重要な役割を担っています。動物機能科学研究室では、腸内細菌や腸管免疫など色々な角度から腸の機能を研究し、腸の研究を通してヒトや動物の健康をサポートすることをめざします。

海洋は、今世紀に至っても人類にとって未知のフロンティアであり、知られざる力を秘めた数多くの生命と物質が存在します。海洋生物学研究室では、水圏に生息する生物に備わった不思議な力を見いだし、そのメカニズムやプロセスを科学的に解明する研究を進めます。

食品栄養学科の特長

食品栄養学科

食品栄養学科では豊富な体験的学修をとおして、管理栄養士に必要な知識と技術、そして農学の広い見識を身につけられます。薬学部・看護学部との連携教育も展開され、多職種への理解と他分野の知識を深めながら、チーム医療や地域包括ケアで活躍するためのスキルも修得できます。最新鋭の機器・設備が備わっており、多彩な実験を経験して分析力や研究力を高められるのも魅力です。15の研究室が設置され、健康、医療、食育に関する研究を行えます。地域・企業と連携したフィールドワークなどで課題の発見力・解決力も養えます。

基礎栄養学実習

試験管で行うIn vitro実験系と、ラットやヒトを使うIn vivo実験をとおして、さまざまな栄養現象を学習します。管理栄養士国家試験の「基礎栄養学」に該当し、資格取得にも生かせます。

栄養教育実習

学校運営や学級経営について知り、栄養教諭が行う食に関する指導の方法を学びます。実習をとおして児童・生徒と関係を築きながら実践力を養うことで、栄養教諭としての職務の理解が深まります。

在学生

調理実習や科学実験などをとおして栄養や食育、健康や医療といった

幅広い分野について学び、食について科学的に分析する力が養われています

佐野 奈弥佳さん

農学部 食品栄養学科

3年次(京都府/東宇治高校出身)

小さいころから食べ物が好きで将来は食に関わる仕事をしたいと考え、管理栄養士の資格取得をめざす食品栄養学科を志望しました。摂南大学を選んだのは、薬学部や看護学部との連携授業があり、チーム医療についてもきちんと学べる点に魅力を感じたからです。食や栄養、健康や医療など幅広い分野を学ぶため、授業の内容は多彩で楽しいです。ロールケーキやおせちをはじめ、和洋中さまざまな料理をマスターしていく「調理学実習」や人体の構造・機能について学ぶ「解剖生理学実習」など五感を使って学修する実習や実験も多くあります。特に調理学実習では、毎回6人ほどのグループで役割分担しながら調理を行うので、全員の意見をまとめる力や人と協力してものごとを進める力も身につきました。農学基礎演習では田植えや稲刈りを体験し、食物を育てる過程や生産の苦労を知ることができました。特に印象深いのは「食品学総論」という授業です。食品の特質や栄養素、色素やにおいについて一つひとつ学び、油の劣化や肉の変色はなぜ起こるのかといったことも学修しました。また、保健所やドラッグストアで実際に働く管理栄養士の方からお話を聞く機会も設けられ、進路を意識しながら学べる環境も魅力だと思います。ほかにも友人に触発されて登録販売者資格の取得に向けて勉強したり、ゼミの先生の紹介で農業まつりのボランティアに参加したりと授業以外でもさまざまな活動を行っています。挑戦のきっかけや機会を与えてくれる友人や先生のおかげで、人間的にも大きく成長できていると感じます。

内定者

看護学部との合同授業などで身につけた多職種と連携する手法を生かし、患者様一人ひとりに寄り添う管理栄養士になりたいです

関西医科大学附属病院 内定

西森 美羽さん

農学部 食品栄養学科

2024年3月卒業(大阪府/牧野高校出身)

管理栄養士として病院に勤め、栄養指導やチーム医療に携わって患者様に貢献したいと昔から考えていました。そして臨地実習をとおして「さまざまな疾患を抱えた患者様に関わりたい」との思いが強くなり、総合病院である内定先を志望しました。授業で模擬栄養指導や症例検討会を行い、患者様の疾患に応じた栄養指導のスキルを高められたのも内定を得られた1つの要因だと感じます。また、食品栄養学科の先生は多彩な分野で活躍していた方が多く、授業でも「臨床では実際こうなんだよ」といった具体的な話をたくさんしてくださいました。そのなかで磨かれた「知識・技術を現場でどう生かせば良いか」という実践的な考え方は、病院の就職試験や面接を受ける際の強みになりました。働き始めてからは看護学部との合同授業での経験を大いに生かせると思います。ロールプレイングをとおして管理栄養士が多職種とどのように連携し、チーム医療の中でいかに活躍すべきかを学べたからです。研究室では、咀嚼機能や嚥下機能が低下した高齢者でも噛みやすく、飲み込みやすい食事の開発を行いました。肉や魚といった食材を食べやすくする調理法や酵素の使い方などに関する研究です。そこで得た知見も患者様に伝えたいと考えています。また、国家試験対策も先生や外部講師の方々の熱心な指導を受けながら、勉強を続けることができました。周りの友人と励まし合って一緒に頑張れる環境も魅力だと改めて感じました。

内定者

食品栄養学科で取得できる管理栄養士・栄養士・栄養教諭の資格が強みとなり、

第一志望の食品会社から内定を得られました

カネテツデリカフーズ株式会社 内定

池本 堅信さん

農学部 食品栄養学科

2024年3月卒業(兵庫県/赤穂高校出身)

私が「食」に興味を抱いたきっかけは、小学生のころに参加した内定先での体験学修でした。そんな思い入れのある会社で、さまざまな人に食事の重要性や食の安全について伝える仕事がしたいと考え、第一志望に決めました。食品会社のため食品栄養学科で専門的かつ実践的に学んだ食に関わる知識は高く評価いただけたと思います。また、私は教職課程も履修し、管理栄養士と栄養士に加えて栄養教諭の免許も取得しました。この資格も就職活動での強みになりました。実際に内定先からは「管理栄養士の知識と栄養教諭の教えるスキルを食育活動などに生かしてください」と言っていただけました。加えて、準硬式野球部を立ち上げたり、農学部と枚方市のコラボ商品「すももちゃんサイダー」の製造に携わるサークルに参加したりと、学生の挑戦を応援してくれる摂南大学だからできた多彩な体験も面接時のアピールポイントになりました。就職活動に向けて、先生たちが親身にサポートしてくださったのも心強かったです。大学の就職支援は本当に手厚く、特に学内企業説明会にはいろいろな会社が参加されていて企業研究に役立ちました。教職課程も履修する私にとって放課後に参加できるのもありがたかったです。

研究室紹介

小川 俊夫教授

医療ビッグデータを活用して、がんや生活習慣病等の健康課題や健康づくりに関した研究を行い、健康の維持増進に貢献します。

坂根 貞樹教授

食品栄養学と内分泌代謝学(ホルモン)との接点に着目した研究で、生活習慣病の予防、高齢者やがん患者の栄養管理への展開をめざします。

藤林 真美教授

栄養×運動による健康増進をめざして研究を進めています。またスポーツ選手への栄養サポートにより選手のパフォーマンス向上をめざします。

安藤 真美教授

「健康調理学」の視点から、さまざまな調理操作による食材の栄養成分、嗜好性、生理機能の変化について研究を進め、人々のQOL向上をめざします。

水間 智哉教授

食材の加工特性を複眼的に取り上げ、新規食品および食用外利用につながるあらたなシーズを探索します。

山田 徳広教授

グルテンフリーの米粉100%パンと、機能性を付与したアイスクリームの研究に取り組みます。

平原 嘉親教授

食品中に含まれるさまざまな有害な化学物質を分析・評価し、食品の安全性を守ることによってヒトの健康に役立つ研究を行います。

岸本 良美准教授

食品に含まれる栄養素や機能性成分(ポリフェノールなど)がどのように人の健康保持・増進、疾病予防に役立つのかを研究します。

森 美奈子講師

人々が、健康のためにモチベーションを上げて行動変容できるようなマネジメントの手法を、社会環境づくりの視点から研究します。

今城 安喜子講師

学校教育における食育の充実をめざして、発達段階に応じた食育プログラムの作成と教育効果について研究します。

小林 直木講師

体内への栄養素の取り込みや細胞間の情報伝達に必須の「トランスポーター」と呼ばれる一種の酵素に着目し、その機能や役割を明らかにします。

百木 和教授

各団体や施設、自治体と協力しながら高齢者の栄養状態の評価を行い、高齢者が地域で元気に暮らすための介護予防の取り組みを行います。

畦西 克己准教授

施設および在宅での高齢者の咀嚼(そしゃく)能力と運動能力、筋肉量、栄養摂取量などとの関連を評価し、健康の維持増進のためにそしゃく能力を最大限に活用する食事と身体機能の関係について研究します。

黒川 通典教授

「誰もが健康で暮らせる社会のシステムを構築する」をテーマに、「日々の生活を見直す」ための調査や方法の研究を行います。

樽井 雅彦教授

大量給食の衛生リスクコントロールの経済分析、新調理システム(インカートクックシステム)における工程管理・献立作成等の研究を行います。

食農ビジネス学科の特長

食農ビジネス学科

食農ビジネス学科では、グローカル※の視点から農産物や食品の生産・加工・流通・消費というフードシステムをとらえつつ、経済や経営、マーケティングなどについて幅広く学びます。また、豊富なフィールドワークで実践力も養います。そのなかで多彩な知識とスキルが身につき、地域社会と国際社会の両方で活躍できるジェネラリストへと成長できます。「農業経済・経営・政策系」「食品産業・流通系」「食農共生・循環型農業系」の3つの専門分野に12の研究室が設置され、「食」と「農」に関わる社会科学的な研究を幅広く行えます。

※グローバル×ローカルの造語で、地球規模の視野で考え、地域視点で行動するという考え方

循環型農業論

農業が社会にもたらすさまざま環境問題を学ぶとともに、循環型農業の方法論とその環境保全効果を理解し、環境に配慮した農業生産の技術の実際や施策の活用実態について理解を深めます。

食料・農業・農村政策論

食料・農業に関わる企業や組織で働くためには、さまざまな制度・政策に関する知識を身につけておく必要があります。この授業では、政府で政策立案に携わった経験談を交えながら、難解な制度・政策もわかりやすく解説します。

在学生

座学やフィールドワークで「食」と「農業」を経済学・経営学的な観点から学びながら、

豊富なグループワークでコミュニケーション能力も向上しています

原 夏希さん

農学部 食農ビジネス学科

4年次(大阪府/池田高校出身)

文系の私にとって、食や農業を経済学・経営学的な観点から学修できる食農ビジネス学科はまさに魅力的でした。入学して実感するのは少人数教育なので先生との距離が近く、非常に学びやすい環境であることです。基礎経済学やマクロ経済学、簿記・会計や農業経営管理など多彩な分野を学修するなかで、わからない部分があればすぐに先生に質問できるためつまずくことがありません。イチゴの観光農園を取材して観光農業について学んだり、企業や自治体の方からお話をうかがって最先端の食農ビジネスについて考えたりと、座学だけでなく体験をとおした学修も豊富です。「食農ビジネス実践論」という授業では、ナスやネギの梱包工場を見学して経営や流通に対する理解を深めました。現在は食料・農業政策学研究室に所属し、国際農業や農業保険を学んだことで興味を抱いた「食の安定供給」について研究する予定です。また、ゼミではさまざまなテーマでプレゼンテーションを行っています。グルテンフリーのパンなどについて自分の意見を発表したり、チームで企業の経営状況の調査・分析をしてその結果をわかりやすくまとめたりしました。そんなグループワークや発表を何度も行うなかで、コミュニケーション能力や主体的な姿勢が養われました。人見知りで、人前に出るのが苦手だった高校時代からは想像できないほど成長できていると思います。資格取得にも積極的に取り組み、フードアナリスト検定3級に合格しました。今はITパスポート試験に向けて勉強しています。

内定者

食と農を多彩な視点で研究するなかで芽生えた探究心を生かして

食品卸業界で活躍し、幅広い地域の食品を取り扱う営業担当者になりたいです

株式会社日本アクセス 内定

塚本 堅心さん

農学部 食農ビジネス学科

2024年3月卒業(和歌山県/近畿大学附属和歌山高校出身)

食農ビジネス学科では、経済や経営など多彩な視点で食や農について考えていきます。私がおもしろいと感じたのは「食品産業経営戦略論」です。チームで協力しながら1つの企業について調べて皆の前で発表する授業で、私たちは広島県のスーパーについて調査しました。社員の方にお話をうかがったり、他店のスーパーとの違いの分析を行い、マーケティングの観点から「食」を考える手法が身についたと思います。卒業研究は「キャンプ場のマーケティング戦略」をテーマにしました。新規オープンのキャンプ場が実施している戦略についてインタビューも行いながら成功要因を調査・分析し、今後のキャンプ場や市場を発展させる理論を導き出しました。食や農に関わる分野なら、自由なテーマで研究できるのが食農ビジネス学科の魅力です。ゼミの先生が主要卸市場の見学に連れて行ってくださったり、ゼミ合宿で漁港の市場を訪れたりと学外で体験的に学修する機会も豊富です。そして食に携わるさまざまな企業や業種の方からお話を聞くなかで、私は食品卸業界に興味を抱くようになり内定先を志望しました。就職活動でも職員の方々に大変お世話になりました。いつも親身に話を聞いてくださり、面接を通過するたびに次の面接に向けて対策方法を一緒に考えてくださいました。実践的なアドバイスのおかげで本番の面接でもしっかりと回答でき、内定を得られたと思います。

内定者

農学部の学びを生かして公務員として働く道もあると知り、

機能的な緑地を生み出して人々の暮らしに貢献すべく技術職員を志望しました

大阪市(技術職員) 内定

山本 基喜さん

農学部 食農ビジネス学科

2024年3月卒業(大阪府/早稲田摂陵高校出身)

食農ビジネス学科では、さまざまな形で農業に関わる方々がゲストスピーカーとして講義してくださる授業があります。そのなかで大阪府の農学職の方のお話をうかがい、「農学部の学びを生かして公務員として働く道もある」と初めて知りました。そして都市農業や食農教育の学びをとおして緑地の重要性に気づいたことで「大阪で緑地の設計や管理に携わり、人々の暮らしを豊かにしたい」と考えるようになり、大阪市の技術職員(造園)を志望しました。就職活動ではエントリーシートの書き方から面接の対策に至るまで就職支援の方に徹底的にサポートしていただきました。摂南大学の手厚い就職支援がなければ、内定を得られなかったと思います。また、面接では卒業論文がとても役立ちました。私は「なにわの伝統野菜」をテーマに農家の方への聞き取り調査なども実施しながら大阪の在来品種の野菜を保護する認証制度について研究しました。面接ではこの研究について非常に興味をもっていただきました。私は「大阪城の周囲に天王寺蕪を植えて昔の風景を再現したい」など、研究から得た知識に自分の考えを加えた提案を行いました。そういった独自の回答も評価いただけたと感じています。就職後に生かしたいことは授業で学んだ「多面的機能の発揮を意図した植物の植え方」です。ただ見栄えだけを意識して植栽するのではなく、例えば家畜の餌を生み出す植物を植えるなどして多面的な機能をもつ緑地を生み出し、大阪市の緑化に貢献したいと考えています。

研究室紹介

種市 豊教授

私たちの生活に必要な食料・農産物の市場と、農業・農業経営をめぐるさまざまな市場を対象に、その動向と現状、特徴を分析し、今後のあり方を考えます。

北川 太一教授

食と農が共生する社会を実現するために、農林漁業生産者と消費者、農山漁村(むら)と都市(まち)、産地と食卓を結ぶ方策と、協同組合の役割について考えます。

成 耆政教授

経済理論を用いて、食料と農業に関連して発生するさまざまな経済的事象や問題等を他の経済部門との関連性の中で探っていきます。

田中 樹教授

国内外の地域資源を発掘し、人々の知恵と経験に学び、地域活性化や生態系保全に資する技術や生業(なりわい)を創発する実践的な研究を行います。

山本 尚俊教授

水産物など生鮮食料品を対象に、国内の市場競争構造や流通業者の対応行動、それに伴う取引関係の変化や問題等を調査し、流通の意義やあるべき姿を探究します。

川? 訓昭准教授

多様な経営理念や経営哲学を持つ農業経営体の変貌の過程を海外の農業との比較も交え把握し、農業経営と地域社会のあるべき姿を考えます。

吉井 邦恒教授

農業や食料は気候風土に根差しています。日本と諸外国の農業政策を比較分析し、安定的な食料供給のために必要な政策を考えます。

浦出 俊和教授

農村地域の活性化に資する地域資源とは何かを探究し、その適正な利用・管理のあり方と地域を活性化する持続可能な取り組みについて考えます。

副島 久実准教授

農水産物や食品関連産業ではどのようなマーケティングが行われているのか。どのような工夫や特徴があるのか。何が求められるのか。具体的な実態を理論と結び付けていきます。

谷口 葉子准教授

自然環境の保全や、さまざまな社会的課題の解決をめざす、持続可能なフードシステムを取り巻く制度・流通・消費について研究します。

中塚 華奈准教授

食農教育のあり方が都市と農村の地域活性化や食文化等にもたらす影響を調査し、より良いプログラム開発に向けて研究を行います。

戴 容秦思講師

私たちが生活するうえでの必需品である食品・農産物を対象に、流通のしくみと役割、その変化について学び、安全な食料の安定供給に寄与する流通のあり方について研究していきます。

施設紹介

農場

トラクターやパワーショベル、耕運機といった各種農作業用機械をそろえています。また、温室5棟(ガラスハウス)を整備し、そのうち1棟には、水耕栽培装置を整備しています。水耕栽培装置は、植物が持つ潜在能力を最大限に発揮できる環境を整えることにより、飛躍的に生産性を上げるもので、実験・実習授業や研究で利用します。このほか、パイプハウス4棟、露地畑、果樹園を整備しています。

8号館1F給食経営管理実習室 / 実習食堂

実際の給食づくりを想定し、献立を作成して、最新の調理機器で約100食分の給食提供を実践的に学ぶことができる施設です。調理した献立を併設の実習食堂で喫食することができ、食品栄養学科の授業で利用します。このほか調理実習室、臨床栄養実習室、栄養教育実習室などを備えています。

8号館1F実験室1?6

農業生産学科・応用生物科学科・食品栄養学科の実験室(各2室)を配置しています。

8号館3F植物培養室

温度・湿度・光量を操作・管理し、植物や昆虫を育てられます。屋外で育てられない遺伝子組み換え植物の研究にも使用します。

8号館2F共同機器室

高速液体クロマトグラフ質量分析装置(LC-MS/MS)、次世代型DNAシーケンサー、超解像共焦点レーザー顕微鏡、走査型電子顕微鏡(SEM)など、最新鋭の研究機器を備え、高度な研究環境を整備しています。このほか植物培養室や低温室なども備えています。

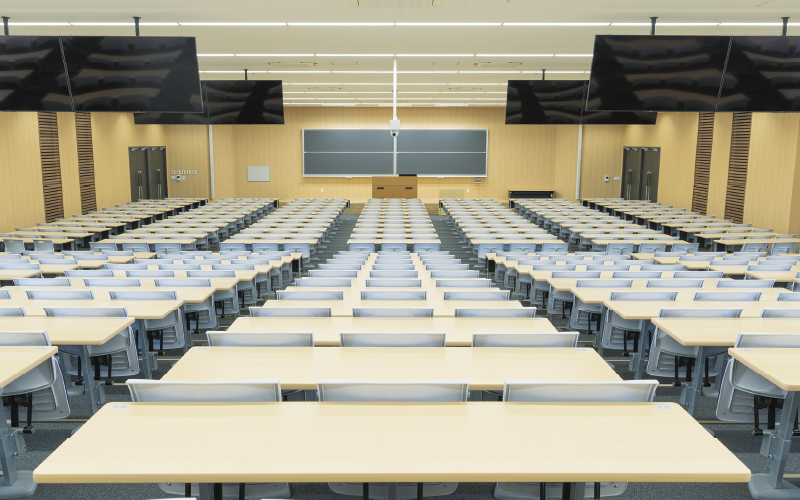

8号館2F8210教室

500席の大教室があり、枚方キャンパスと寝屋川キャンパスの教室を中継し、遠隔授業が行えるシステムも備えています。

8号館2F第3情報処理演習室

ICTを活用した情報教育設備として「情報処理演習室」を整備。情報処理教育や各専門分野の応用教育に活用しています。各パソコンは、キャンパスネットワークを通じて、学外の高速ネットワークに接続。インターネットはもちろん、ITを活用した語学教育など各分野特有の教育でも幅広く活用しています。この他、8号館には自習専用の施設として「情報処理自習室」を整備しています。

8号館1Fラーニングコモンズ

アクティブ・ラーニングの授業やディスカッションスペース、憩いの場として、自由にレイアウト変更ができ、ホワイトボードやプロジェクターなどが使用できる空間を用意しています。このほか、自習室や談話室、情報処理自習室もあります。

農学部

詳しくはこちら