理工学部

FACULTY OF

SCIENCE AND

ENGINEERING

FACULTY OF

SCIENCE AND

ENGINEERING

理工学部では、社会の発展に貢献して未来をより良く変えることのできる技術者・研究者をめざす熱意に応える環境があります。さまざまな分野の最先端技術に実際に触れ、体験しながら学べる環境を整備しており、習熟度別クラス編成や独自の単位認定制度も導入し、すべての学生が高度な学びを深められる体制を整えています。

生命科学科の特長

生命科学科

総合研究コース 先端研究コース 教育スペシャリストコース

生命科学は、生命の謎を解き明かすミクロの視点から、健康を地球環境的視野で考えるマクロの視点まで、幅広い分野を結集した学問です。本学科では、タンパク質やDNAといった分子から生物個体までを対象として、理学・工学・医薬・農学のすべてを含む多彩な研究を行えるのが特長です。また、進路や学び方に合わせて3つのコースを設置。少人数教育による手厚い指導と豊富な実験や実習をとおして、人類の未来を切り拓く「医療科学」・「環境科学」・「食品科学」の最前線で活躍できる研究者・技術者を養成します。

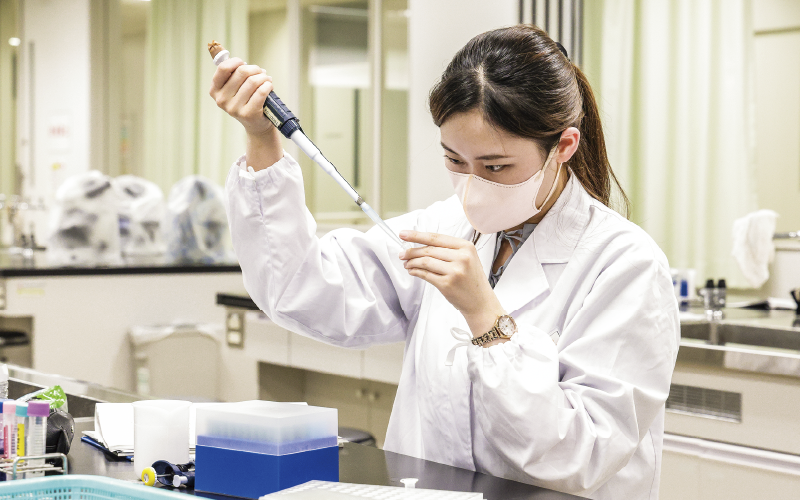

薬理学実習

培養細胞・摘出組織・実験動物を用い、生命に薬物を与えた時に起こる生体現象の変化を研究します。薬理学実験で必要な実験手技を習得するとともに、薬物の作用機序に対する理解が深まります。

生命科学キャリア支援演習

多様な企業のインターンシップに参加し、成果発表・情報交換を行います。自己や企業の分析、プレゼンテーションをとおして進路を見定め、適性や職種に必要な能力、業界の意義を把握します。

在学生

1年次から豊富な実習・実験で研究手法を身につけ、

現在は新たながんの治療法の確立につながる「がん細胞の情報伝達」について研究しています

山下 侑梨さん

理工学部 生命科学科

4年次(大阪府/高石高校出身)

幼いころから「なぜ植物の葉は緑色に見えるのか」や「自分は身体をどのように動かしているのか」など身の回りの現象に関心がありました。研究をとおして自身の疑問を解消したいという好奇心があったため、生命科学の分野に進学を決めました。特に摂南大学を志望したのは、2年次から研究室に配属され、早期から研究を開始できる「先端研究コース」があったからです。実際に入学してみると、1年次の5月からすぐに実験があり、3年次には毎月のように実験を行うなど、本当に充実した日々を過ごせています。一例をあげると「薬理学実習」では血糖値を抑える医薬品をマウスに与えてどれだけ血糖値が下がるのかを測定したり、「分子生物学実習」ではPCRで自分のDNAを増幅して調べたりしました。このように多彩な実験を行うことで、さまざまな器具の扱い方がうまくなって実験のスキルが向上するのはもちろん、1mlの誤差にも気をつける研究者としての姿勢や倫理観も養われたと感じます。現在は細胞生命生理学研究室に所属し、がん細胞が増殖・転移の際に行っている情報伝達について研究しています。がん細胞は「増殖や転移を行う」というシグナルを受け取って増殖および転移を行いますが、このシグナルがどのように制御されているのかについて完全には明らかになっていません。そこで私は、情報伝達の機構を明らかにすることで新たながんの治療法を見出したいと考えて研究に取り組んでいます。誰も知らない「未知」を追い求める実験はとても面白く、大きなやりがいがあります。

内定者

生命科学科で培った分析スキルや研究力を土台に成長し続け、

さまざまなお客様に貢献できる分析のプロフェッショナルになります

株式会社日東分析センター 内定

竹本 芽生さん

理工学部 生命科学科

2024年3月卒業(岡山県/岡山県美作高校出身)

形態観察や表面分析、組成分析など、多種多様な有機・高分子材料の評価・分析を行う内定先を志望しました。一番の理由は、本学科で培った分析スキルを生かして研究開発に携わりながら、さまざまなお客様に貢献できる点に魅力を感じたからです。就職後もしっかりと学び続け、分析のプロフェッショナルになりたいと考えています。就職活動に際しては、インターンシップに参加する「生命科学キャリア支援演習」という授業が役立ちました。私は5社ほどインターンシップに参加し、学んだ内容を資料にまとめて発表も行いました。その過程で、自己分析や企業分析の手法が身につき、就職活動がスムーズに進められたと感じます。就職部のサポートも手厚く、履歴書の書き方や面接のマナーなどを教えていただき、自分一人では気づけない細かなポイントまで学べました。また、共生機能材料学研究室に所属して新しい共生エネルギー「バイオ燃料電池」の開発について、卒業研究に打ち込みました。廃棄時のプラスチックを減らすために自然由来の生体物質を用いた「バイオ燃料電池の開発」をめざし、従来、化石燃料等から作られている水素を、他の手段で得るために、その手段の一つとしてエタノールを用いた研究をしました。

卒業生

生命科学科で幅広い分野を専門的に学んだ経験が理科教諭としての強みとなり、

生徒が興味をもてる授業を行うために日々努力しています

堺市教育委員会(中学校教諭)

藤井 豪大さん

理工学部 生命科学科

2023年3月卒業

中学校のクラスを受け持ちながら、理科教諭として授業も行っています。また、バレーボール部の指導も行うようになりました。生徒一人ひとりの成長を日々見られるのがやりがいです。教員になって感じるのは、大学で学んだ経験が自分の強みになっていることです。生命科学科では、GFP遺伝子の組み換えを体験したり、マウスを使った実験を行ったり、魚に含まれるEPAで肥満細胞の成長を抑制する研究に携わったりと、生命科学や生物学、物理学や地学など幅広い分野を専門的に学ぶことができました。そのため、各分野のつながりや中学校での学びが高校・大学でどのように発展していくのかを、生徒たちに授業の中で詳しく説明できます。また理科に興味を抱くきっかけをつくるための工夫も日々考えており、大学時代の経験が日々生かされていると実感しています。授業をつくる際に意識しているのは、教職課程の「理科教育法」で学んだ「生徒に考えさせる授業」という考え方です。このことを重視して授業を組み立てると「先生の授業は時間が経つのが早い」と言ってくれるほど生徒たちが集中して取り組んでくれています。幼いころから10年以上抱いていた「教員になりたい」という夢をやっと叶えられました。教育学部でも先生を目指すことはできますが、私は生命科学科に進学して良かったと感じています。これからは生徒が楽しめる授業づくりと皆が笑顔になれる学校づくりを、全力で行っていきたいと考えています。

研究室紹介

青笹 治教授

超高分解能ガスクロマトグラフ質量分析装置など、高度な分析技術を活用し、さまざまな人体汚染の現状解明に取り組みます。

尾山 廣教授

タンパク質のユニークな特徴を分子レベルで解析し、遺伝子操作によるタンパク質の人工生産や機能改変にチャレンジします。

見坂 武彦教授

地球上では抗生物質耐性菌や耐性遺伝子が広範囲に拡散しており、それらがどのように拡散しているかについて研究しています。

中嶋 義隆教授

タンパク質の分子構造を解明し、機能がどのようなメカニズムで発揮されるのかを研究。創薬ターゲットや臨床診断への応用が期待される分野です。

西村 仁教授

島田 幸拡助教

線虫とマウスを使い、生殖の基本的なメカニズムの解明や不妊に対する検査薬・治療薬の創薬を志向した研究を行っています。

西矢 芳昭教授

120℃の熱水や0℃の世界など、さまざまな環境で生きている微生物がつくる酵素(特殊なタンパク質)を研究します。医療品原料や発酵食品などの開発に役立つスキルを身につけます。

松尾 康光教授

瀬溝 人生助教

DNAなどの生体分子から、環境に優しい次世代エネルギー「燃料電池」を創製し、そのイオン輸送メカニズムを研究します。

宮崎 裕明教授

細胞内のイオン環境変化ががんなどの病態の発症にかかわっている可能性を検討し、そのメカニズムの解明と治療法の確立をめざします。

湯浅 恵造教授

生命の最小単位である細胞を用いて、さまざまな生体反応の細胞内・細胞間シグナル伝達ネットワークの解析を行い、分子レベルで生命現象の解明に取り組んでいます。

大橋 貴生准教授

持続可能なエネルギー源でもあるバイオマスの利活用を指向した植物細胞壁多糖ペクチンの合成・分解メカニズムを研究します。

船越 英資准教授

ヒト疾患に関係する遺伝子の生体内機能に関する基礎研究を基盤として、難治性疾患に対する新しい治療法を探ります。

井尻 貴之講師

生殖細胞におけるエネルギー代謝の仕組みなどについて、ハツカネズミの精子とアフリカツメガエルの卵を対象に研究しています。

居場 嘉教講師

糖尿病や肺癌などの疾患について、発症のメカニズムやバイオマーカーの検索などを、主に疾患モデル動物を用いて研究します。

長田 武講師

植物と金属イオンの関係について、遺伝子組み換え技術などを用いて研究します。

住環境デザイン学科の特長

住環境デザイン学科

環境デザインコース 空間デザインコース 住環境デザイン総合コース

住環境デザイン学科の学びの柱は「ECO技術×空間デザイン+ICT」です。緑や光、水、熱、風などの自然の力を借りて、豊かで持続可能な暮らしの環境を作り出すための技術や考え方を学びます。建築学の「環境工学」と「計画・設計デザイン」の両面から学ぶ新しい教育プログラムです。学外での建物体感、椅子の製作、まちづくりプロジェクトへの参加など、1/1スケールの教育を大事にしています。1・2年次での文理融合の広範な学びと、3・4年次での専門別コースでの高度な専門知識の習得から、環境技術とデザイン力を兼ね備えた建築士や環境エンジニア、インテリアデザイナーを育成します。

デザイン方法演習

プロダクト製作を通じ、材料特性を生かした機能や造形、加工法など基礎的なデザイン能力を身につけます。実務経験豊かな講師陣のもと、プロダクトデザイン現場のプロセスを疑似体験できます。

サスティナブルデザイン演習

持続可能な環境(生態系・エコシステム)や社会(集団の仕組み・システムや構成)を導くデザイン手法を身につけながら、多様な分野で活用されているサスティナブルデザインの在り方を学びます。

在学生

0から1を生み出す難しさと楽しさを体感しながら、

「持続可能な住環境」を創造するための技術・考え方を学べる唯一無二の学科です

東 未翔さん

理工学部 住環境デザイン学科

4年次(大阪府/長尾高校出身)

住環境デザイン学科を志望したのは、建築とインテリアの両方を学べるからです。建築関係の仕事を志す私にとって、本学科の特長である「持続可能な住環境」を創造するための技術・考え方を学べることも魅力でした。先生は親身で個性的な方ばかりで、授業が本当に楽しいです。「造形演習」ではデッサンしたり、針金で作品をつくったりしてデザイン力が向上したと思います。また「設計演習」では集合住宅やオフィスなどを設計して模型まで作成し、「ランドスケープデザイン論」では公園を訪れて植栽デザインや景観デザインに触れるなどして、建築の幅広い分野について学修できました。特に設計演習は、先生に個別でも指導していただきながら、課題の提出前にはギリギリまで製図室で作業をするほど毎回力を注いでいました。そのなかで、ただ設計するだけでなく「どうすれば建物を利用する人が心地良いか」といったコンセプトをしっかりと考える姿勢が身についたと感じます。そういった実践的かつ体験的な学びをとおして、建物の外側よりも、もっと人に近い部分の設計をしたいと思うようになり、現在は空間デザイン・ディスプレイの業界に進みたいと考えています。その夢の実現に向け、積極的に企業説明会やインターンシップに参加して情報を集めています。卒業研究は、興味を抱いている「古民家の再生」や「自然に還る建物」、「小さい空間で豊かに暮らす建物内部の工夫」などに関連した内容について取り組みたいと考えています。

内定者

学内で定期的に開催される合同企業説明会では「摂大生を採用したい」と考える

多彩な企業と出会えるので、私は何度も参加しました

大成建設株式会社 内定

辻 寛太さん

理工学部 住環境デザイン学科

2024年3月卒業(京都府/日吉ケ丘高校出身)

昔から住宅の内装やインテリアに興味がありました。本学科を選んだのは、住環境全体のデザインについて学べるからです。「環境工学」と「計画・設計デザイン」の両面から建築や住環境をとらえる学科のため、入学後から幅広い分野の授業を受けられます。当初は「自分としては関心がないかもしれない」と思っていた授業でも受講するうちにどんどん興味がわき、新たな視点を得られる感覚が何度もありました。建築についても、内装やインテリアなど目に見える部分だけではなく、構造や設備といった観点もおもしろいと感じるようになりました。それに伴って将来のキャリアビジョンも広がり、建設会社に進みたいとの思いが醸成されていきました。内定に大きくつながったのは、学内で定期的に開催される合同企業説明会です。「摂大生を採用したい」と考える企業が多く参加するため、和やかな雰囲気の中で多彩な会社について知ることができました。内定先も学内の合同企業説明会をきっかけに関係を築き、最終的に内定まで結びつきました。就職活動に関しては、ゼミの先生や先輩たちから日常的にアドバイスをいただけたのも力になりました。ゼミのつながりから、社会人として活躍されている卒業生の方々にもお話を聞くことができ、計画的かつ効率的に就職活動が行えたのが功を奏したと思います。入社後は一つひとつの仕事にしっかりと取り組み、将来的には一級建築士の資格を取得して、大規模な建築に携わりたいです。

卒業生

製図や模型作成、家具製作など豊富な実習を通して、建築からプロダクトデザインまで学べ、

ものづくりの楽しさを感じられた4年間でした

ジーク株式会社

池口 奈由子さん

理工学部 住環境デザイン学科

2018年3月卒業

百貨店の化粧品コーナーやハイブランドの路面店、大型商業施設のテナントをはじめとして、さまざまな店舗内装の設計デザインを担当しています。そのほかにも、テーマパークのアトラクションエリアの改装や、プロ野球の球団マスコット展示施設の建設では、アイデアからデザイン、施工まで一貫して携わったりもしました。そんな多彩な業務で役立っているのは、摂南大学での濃密な学びです。個性豊かな先生たちが刺激的な授業を展開してくださり、「もし市役所を新しくするなら?」や「新しい小学校とは?」といった課題が毎月のように出されました。その課題に対して毎回、図面やパースを描き、模型や資料を作成し、最後に皆の前で発表していました。そのなかで発想力やプレゼンテーションスキル、人と協働する力が培われました。また、著名な建築家の方と接する機会もあり、私はプロの建築家の方を相手にプレゼンテーションするチャンスをいただけたことが特に印象に残っています。卒業研究では「光合成する建築」というアイデアをひらめき、没頭しました。総合大学の強みを生かし、生命科学科とも協力して画期的な研究になったと感じています。私の卒業後も光合成する建築の研究は継続され、大きなプロジェクトに発展していることが嬉しいです。今後は、博物館や美術館のデザインを担当してみたいです。特に大好きなアニメをテーマにしたミュージアムをデザインするのが夢です。

研究室紹介

大橋 巧教授

持続可能な建築・都市の実現をめざし、「建築環境・都市環境・建築設備」と「エネルギー」の関係を幅広く研究します。

川上 比奈子教授

時代も国もスケールも超えて、家具・インテリア・建築に共通するデザインの核心を探り、未来をめざします。酸素とエネルギーを生む「光合成建築」の提案もその一つです。

坂本 淳二教授

人間の諸活動が展開される地域(景域)のさまざまな問題を調査・分析し、対応策(デザイン)を提案します。

樋口 祥明教授

多種多様な「ひと」の活動を支える建物やまちの居住環境の計画について、「ひと」を中心に考える研究を行います。

久冨 敏明教授

地球環境と社会の変化に対して建築意匠の研究に取り組み、新しい建築のデザインとその設計方法を探求します。

稲地 秀介准教授

美しさや利便性・経済性だけでなく、そこに住む人々の思いを汲み取り、住環境のあるべき姿を考えていきます。

榊 愛准教授

CAD・CG・GIS※(地理情報システム)などの空間情報技術を駆使して、建物やまちが持つ情報の分析・可視化を行います。

※GIS/Geographic Information System

白鳥 武准教授

住環境・社会・文化など、有形・無形を問わずすべてを新しく地球共生を軸にデザインし、多様な課題を分野横断的に追求します。

竹村 明久准教授

生活環境と空気環境の関係を中心に、暮らしのなかで感じるにおいを測る方法、かおりを生活のなかに取り込むことで生活環境の向上を図る研究をします。

山根 聡子講師

社会調査を通じて、住まいや住環境、特に集合住宅や住宅地の管理・更新・再生にかかわる課題を抽出し、解決に向けた取り組みの方向性を探ります。

建築学科の特長

建築学科

建築デザインコース 建築工学コース 建築総合コース

「強く」「美しく」「安心・安全」という3つの視点から建築や都市空間を考え、国際水準を満たす建設分野の専門技術者を育成します。少人数教育による手厚い指導で、工学技術や設計スキルに加え、建築に必須の感性やコミュニケーション能力も高めていきます。将来の目標に応じて3つのコースを設置。2年次から各コースに分かれ専門的な学びを深めていきますが、選択したコース以外の授業も学べる自由度の高さが魅力です。卒業時には全員が一級建築士の受験資格を取得。建築総合コースの卒業生には、技術士補の資格も与えられます。

構造実験

建築物を構成する主要な構造要素である鉄骨や鉄筋およびコンクリートの力学的特性を実験によって学びます。特に、実物大鉄骨梁の曲げ実験や、モデル化した鉄筋コンクリート梁の曲げせん断実験については、学部の実験科目のプログラムとして特徴的です。これらを通じて、実構造物の破壊に関してイメージしやすくなります。

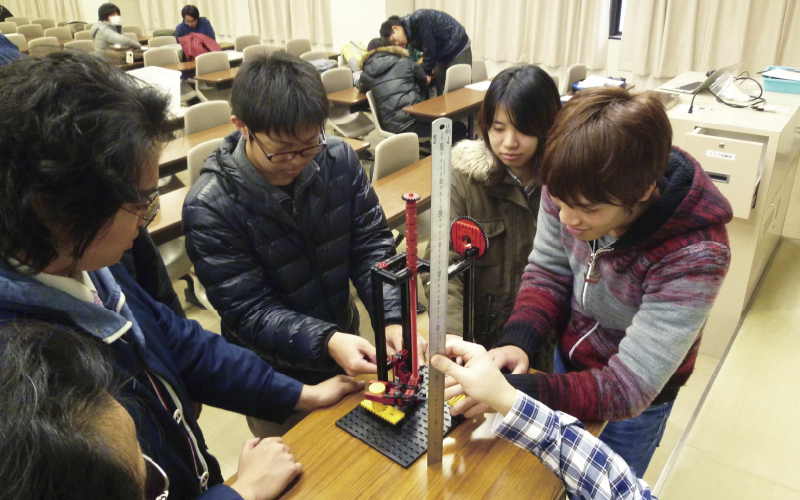

建築ゼミⅠ

少人数のグループにわかれて「みんなの塔」を制作します。「連続性による秩序」をテーマに、言葉によってイメージを共有しながら、手を動かしてかたちを生み出します。入学してすぐのグループワークで、学生同士のコミュニケーションを深めます。

在学生

徹底的に学べる環境で建築の専門性を磨き、

将来は空港をはじめとした大規模な建設に携わることが目標です

田中 柚衣さん

理工学部 建築学科

4年次(大阪府/三島高校出身)

幼いころから建築家になることが夢で、建築系の学科を志望しました。摂南大学の建築学科を選んだのは、少人数制という点に惹かれたからです。入学して実感するのは、先生との距離の近さです。図面に線を1本引くところから丁寧に教えていただけました。授業外でも快く相談に乗ってくださるので本当に学びやすい環境だと思います。実務経験のある先生方が多く、実践的な話も交えた授業が展開されます。学んだ内容が実際の現場でどのように生かされるかを理解できるので、知識も定着しやすいと感じました。私が特に成長できたのは「設計演習」です。与えられた条件に沿って自分で建物を考え、図面と模型を作成してプレゼンテーションまで行う演習です。構造などについて先生と何回も議論を交わし、自身でも試行錯誤を繰り返しながら模型を完成させられた瞬間は大きな達成感がありました。さらに講評会では学科の先生に加え、非常勤の建築家の先生にも講評をいただきました。そこでご指摘をいただいたり、議論したりするなかで建築に必要な考え方やデザイン力、創造力が自然と磨かれました。周りの同級生もみんな建築が好きで、モチベーションが高い人に囲まれています。そんな友人に誘われて、さまざまな教育機関が参加する外部のコンテスト「建築新人戦」の運営に携わりました。外部の方々と交流することでビジネスマナーが磨かれることはもちろん、建築に対する視野も広がりました。何より興味のあることに主体的に取り組む姿勢が養われたと思います。

内定者

建設物の耐震・耐風性能の向上に関する知識や技術を修得し、

革新的な技術提案を行うことで社会に貢献したいと考えています

株式会社ニュージェック 内定

鞠山 ももさん

理工学部 建築学科

2024年3月卒業(福井県/金津高校出身)

小学校の地域学習で、生まれ育った福井県で過去に地震で多くの建物が崩壊したという惨状を学びました。衝撃を受けると同時に、建物の安全性を確保する構造設計に携わり、人々の安心・安全な暮らしに貢献するのが目標となりました。そこで大学は建築学科に進み、研究室で建物の耐震性能向上に関する研究を行いました。具体的には、解析ソフトを駆使してさまざまなパターンを解析することで、耐震性を高める有効なシステムとその条件を探究しました。そんな研究を生かせる仕事として、構造設計という職業を志しました。内定先を志望したのは、土木や都市などの分野に精通し総合的に業務を行っている点と、他社ではあまり経験できない通信鉄塔の耐震診断をはじめとして、地震動・構造解析や耐震診断・改修設計などの業務に携われる点に魅力を感じたからです。会社訪問の際にお会いした方々が構造に対する熱意と学術的な興味をもち続けている姿勢を目の当たりにして「構造技術者として成長できる環境が整っている」と思えたことも決め手でした。就職活動では、就職部でエントリーシートの書き方を教わったり、面接練習をしていただいたりしました。入社後は大学で養った知識と主体性を生かし、自然災害に対して機能を保持するための技術提案や建物の長寿命化を図る技術提案などを積極的に行って社会に貢献したいです。

卒業生

建築学科の幅広い学びから自分の得意分野が見つかり、

「構造設計者」という夢が実現できました

株式会社安井建築設計事務所

古河 真伍さん

理工学部 建築学科

2020年3月卒業

理工学研究科 博士前期課程

社会開発工学専攻

2022年3月卒業

構造設計者として意匠設計者と設備設計者と連携を取りながら、構造形式の選定や構造計算で柱・梁の部材検討などを行って建物の設計をしています。具体的には6階建ての工場や免震構造の研究所の設計に携わりました。さまざまな建物に携われるのが楽しいですし、なにより自分が設計した建物が完成した瞬間は、大きなやりがいを感じます。私が構造に興味を抱いたのは、摂南大学時代の恩師がおっしゃっていた「構造がきれいじゃないと建物もきれいにならない。構造設計でもデザイン性が非常に重要」という言葉に感銘を受けたことがきっかけでした。現在もこの言葉を胸に、構造設計時には経済性や安全性に配慮しつつ、より美しい建築物を設計するように心がけています。また、学生時代に培った構造計算のスキルや、研究室で使い方を徹底的に学んだSNAPなどの解析ソフトは今の仕事でも日々活用しており、摂南大学の学びは実践的だと改めて感じます。研究室では「構造に関しては誰にも負けないくらい知識をつけよう」と決意して勉強に励み、主に高層建物における「ねじれ現象」に関する研究を行っていました。解析と考察を繰り返すなかで鍛えられた、結果に対して「どうしてそうなったか」をよく考える姿勢は構造設計者としての大きな武器になっています。今後も貪欲に学び続け、いつかは多くの人から頼られる構造技術者になるのが私の目標です。そのために、現在は一級建築士の資格取得に向けても勉強しています。

研究室紹介

伊熊 昌治教授

建築と人間が結びつき、新たな考えや行動が生まれ、建築自体も変化していくと考えます。歴史的背景・記憶を持った土地や建物、地域という視点から、建築のありかたを探求します。

池内 淳子教授

病院の防災力向上、災害直後の支援体制強化など、都市と防災に関するテーマをあげ、社会で防災に関心を持つ「人」を増やすことにも着目しています。

大谷 由紀子教授

人々の暮らしや生活サービスと住宅・まち・都市の空間との関係を研究します。

奥田 泰雄教授

建築物に作用するさまざまな荷重・外力の性状について調査し、建築物の構造安全性について研究しています。

加嶋 章博教授

都市空間資源、建築資源、都市形成史や都市計画史の観点から地域資源をデザイン・再編するための研究を行っています。

宮本 征一教授

快適・健康的な空間を創造するため、環境から人体への温熱刺激を把握。人体の生理・心理反応との関係を解明し、環境を評価する研究を行っています。

柳沢 学教授

鉄筋コンクリート造建物の構造性能がテーマ。つくりやすさや安全性に優れた施工法や新材料を実験的に研究、開発します。

小林 健治准教授

建築だけにとどまることなく、人が生き生きと楽しそうに過ごしている場所に着目し、研究活動ならびに設計活動を行います。

白須 寛規講師

建築家作品の図面の分析を重ねて設計の力を養い、建築の文化に深く触れてもらいます。また、研究室での設計活動を継続的に行っています。

都市環境工学科の特長

都市環境工学科

都市建設コース 環境計画コース 都市環境総合コース

建設技術と環境保全技術について学び「都市基盤の計画・建設・維持管理」や「自然環境と共生できる都市づくり」の担い手を育成します。特長は、淀川流域でのフィールドワークや地域連携活動をはじめとした多彩な体験型授業と1年次から行われる少人数教育です。実践的な学修ときめ細かな指導により、未来の都市づくりに欠かせない各種技術と都市環境工学者としての感性を養います。将来の進路に応じて3つのコースを設置。2年次からコースを選択し、専門的な学びを深められます。都市環境総合コースでは、卒業時に技術士補の資格を取得できます。

環境工学実験

講義で習得した知識を「環境実験」「水理実験」「環境地盤実験」の3実験によって確認し、基本的な実験技術を身につけます。チームに分かれて行うことで、実験に貢献できる協働力も培われます。

都市環境基礎ゼミⅡ

環境・技術者倫理を学んだり、班対抗で紙製の桁橋(ペーパービーム)を作成するペーパービームコンテスト(P-1グランプリ)を実施します。

在学生

測量機器やCADなどを使った実践的な学びや豊富なフィールドワークをとおして、幅広いスキルと主体性を身につけられました

辻田 耕太郎さん

理工学部 都市環境工学科

4年次(大阪府/交野高校出身)

昔から自然が好きで、大学では環境について学びたいと考えていました。摂南大学の都市環境工学科を志望したのは、山や川、まちづくりなど広い観点で環境を学べると感じたからです。授業では、トータルステーションという機械を使って測量したり、CADを使って製図したり、コンクリート配合の計算を行ったりと体験型授業で幅広いスキルを修得できています。特別教養科目で履修した「まちづくり入門」では、他学部の先生や企業の方が講師となり、防災や福祉、観光など多彩な視点でまちづくりについて考えました。この授業をとおして私はコンパクトシティに興味を抱き、都市計画に携わる公務員を志望するようになりました。そんな私の夢を知った先生の紹介で、市役所のインターンシップにも参加させていただきました。土木課をはじめさまざまな部署を見学でき、見識を深められるとともに「社会基盤の整備などで街の発展に直接携わりたい」という想いがさらに強くなりました。また、摂南大学の魅力の1つは豊富なフィールドワークだと思います。私はPBLプロジェクトという授業にも力を注ぎました。寝屋川市の自然体験学習室で小学生を対象に自然体験プログラムを実施したり、淀川のワンドの整備に参加したりといろいろな体験をしながら、環境保全や持続可能な共生型社会などについて学べました。地域の方々や他学部の学生と協働することで、コミュニケーション能力や積極性も向上したと思います。

内定者

学科で学んだ土木の幅広い知識とスキル、そして体験型学修で培ったコミュニケーション能力を活用して、橋や道路の工事現場で活躍したいです

奥村組土木興業株式会社 内定

坂本 彩さん

理工学部 都市環境工学科

2024年3月卒業(大阪府/松原高校出身)

父が土木の仕事をしており、「ここの道路はお父さんがきれいにしたんだよ」と出かける先々で誇らしそうにしている姿を幼いころから見てきました。そのため、自分も道路や橋などの工事に携わり、社会の役に立ちたいと考えて土木業界を志しました。大学の授業では、紙で橋梁の模型を作成する体験型授業で構造力学を学んだり、道路の舗装の方法や舗装時の騒音対策などを学修したりと、実践的かつ幅広い知識を修得できました。なにより、実験や実習をとおして「自分も現場で働きたい」との想いがより強くなりました。就職活動では土木関係の企業が集まる合同説明会に積極的に参加。複数の企業から「摂大生が多く活躍している」とうかがい、そんな企業の1つが内定先でした。そして3年次の夏と冬にインターンシップに参加し、社員同士が支え合う社内の雰囲気と性別・年齢に関係なく活躍できる社風に惹かれ「この会社で働きたい」と強く感じ志望しました。内定に向けては、就職部に何度も通いエントリーシートの書き方や面接の作法を一から教わりました。特に面接練習は何度も行っていただき「どんな質問が来ても大丈夫」と思えるほど準備できました。そのおかげで、本番の面接は緊張せずに受け答えできたと感じます。入社後は、大学の豊富なグループワークで培ったコミュニケーション能力やリーダーシップ、そしてCADや測量機器の使い方をはじめ学科で学んだ土木工事に関わる知識・スキルを活用して現場で活躍したいです。

卒業生

ゼミで「地域公共交通計画」を読み、各自治体にヒアリングを行った研究が、

建設コンサルタントの仕事に直結しています

復建調査設計株式会社

藤家 凌我さん

理工学部 都市環境工学科 2019年3月卒業

理工学研究科 博士前期課程 社会開発工学専攻

2021年3月卒業

国や地方自治体が行う土木分野の業務を支える建設コンサルタント業界で働いています。私は主に公共交通分野を担当し、運転士不足や利用者の減少といった地域が抱える交通課題を解決するための計画書の策定支援業務を行っています。愛知県から広島県や四国までが担当エリアのため、各地を飛び回りながらいろいろな自治体の業務を同時並行で進めています。この仕事を志したのは大学時代に授業で公共交通が衰退している現状を知り、「公共交通を支える仕事がしたい」と考えたことがきっかけでした。そしてゼミでは地域公共交通計画などを何百冊と読み、各都市が抱える公共交通の課題を解決する手法を研究しました。該当地域の特徴や人口規模などを調べ、自治体にヒアリングも行って「どのような施策が最適か」を導き出した経験は、まさに今の仕事に直結しています。実践的な学びや研究を行えることが摂南大学の魅力だと思います。今後も大学の学びを土台に目の前の業務に打ち込みながら、地域の方々が住み続けられる公共交通の在り方を見つけたいと考えています。そのために現在は、国家資格である技術士の取得をめざしています。また、私は都市環境工学科の卒業生で構成された「摂南大学土木会」の活動にも関わっています。都市環境工学科対象の合同説明会に参加される土木関係の企業の方も多数所属されており、「母校の学生を採用したい」と考えている企業が多くあることも実感しました。

研究室紹介

石田 裕子教授

都市河川の生態環境、グリーンインフラを用いた流域管理、水辺ビオトープなどについて、数値解析や調査により実践的に学びます。

熊谷 樹一郎教授

少子高齢化社会から対応したまちづくりをめざし、都市計画の観点から市街地の集積や緑地・公園の配置などに着目した都市解析の研究を進めています。

熊野 知司教授

建設材料の特性や鉄筋コンクリートなど構造部材の特性を研究。再生コンクリート実用化など環境問題に重点を置きます。

水野 忠雄教授

上下水及び産業廃水処理技術の新規開発や理論に基づいた最適運転制御技術の開発を行っています。

伊藤 譲教授

高速道路や鉄道、河川・港湾構造物、廃棄物管理施設など、都市インフラを支える地盤の工学的諸特性を明らかにします。

米田 昌弘教授

橋梁の耐風・耐震・車両や歩行者による振動問題に加え、跛行患者の歩行特性に関する医工連携研究も実施しています。

佐藤 大作准教授

国内外の海岸、湖沼、河川などの水域を対象に、現在生じている諸問題の解決をめざし、現地調査や数値シミュレーションを活用して研究に取り組みます。

田井 政行准教授

橋梁や鋼構造物の疲労や腐食などの維持管理問題に対する点検・診断・補修技術の研究を行っています。

寺本 俊太郎准教授

構造物を支える杭基礎の新たな補強方法の開発や、杭基礎と地盤との相互作用の解明を目的として、模型実験や数値解析を使って研究します。

久保田 誠也講師

空間情報を活用して、地域公共交通の課題解決や、社会インフラとしての都市空間情報の高度化を目的とした研究に取り組みます。

機械工学科の特長

機械工学科

機械生産コース 機械工学総合コース

機械工学は安全で高性能なモノの設計・技術を追求する学問ですが、本学科では従来にない便利さや快適さ、新たな社会の仕組みづくりに貢献できる技術者に必要な独自性も重視。学生は資格取得サポートを受けながら機械工学の基礎から応用まで幅広く学び、社会で活躍できる実践力を身につけられます。さらに、自然界などからもヒントを得る柔軟な発想力、ユーザー目線のイノベーション思考も養成しつつ、少人数かつ講義と密に連携した実習・演習で、自主性と創造性を備えたエンジニアを育成します。3年次からはコースを選択し、専門的な学びを深めます。機械工学総合コースはJABEEに認定されています。

応用機械工作実習

工作機械、加工装置、測定機器、材料等の実物に接し、自らが操作して、機械材料を目標の形状、寸法、精度に加工するための基本的なプロセスを体験します。

機械創成基礎演習Ⅱ

少人数のグループに分かれてアイデアを出し合い、決められた時間内に課題を解決する演習を通じて、実践力を身につけます。

在学生

ドローンの自動操縦をプログラミングしたり、企業と共同研究を行ったりと実践的な学修をとおして、エンジニアに必要なスキルと考え方が養われます

立林 茉梨さん

理工学部 機械工学科

4年次(兵庫県/東播磨高校出身)

昔から好きだったものづくりをとおして人のためになりたいと考え、機械を専門的に学べる機械工学科を選びました。摂南大学を志望したのは、エンジニアになるために必要な機械工学に関わる分野をバランスよく学べるのはもちろん、「インダストリアルデザイン」「機械と色彩」といった授業や他学科と学ぶ授業もあり、視野を広げられると考えたからです。また、資格取得のサポートが手厚い点も決め手の1つでした。学科では、大型の工作機械を使った実験やPython※を学ぶ演習など、能動的な授業で機械工学の専門的な知識・スキルを基礎から着実に身につけられました。現在はプログラミングによるドローンの自動操縦などを学修しています。印象に強く残っているのは製図の授業です。例えばポンプがテーマならば、圧力や強度を計算し、部品を一つひとつ理解しながらA1サイズの用紙に手描きしていきます。先生にたくさん質問したり、友人と助け合ったりして、最終的に図面が完成した瞬間の達成感は今でも忘れられません。この授業をとおして製図が好きになり、「機械設計に関連した仕事がしたい」という夢ができました。所属する流体システム工学研究室では、企業と共同研究を行えるのが魅力です。私は企業の方と新製品開発に携わりながら、より実践的な機械設計を学びたいと考えています。

※プログラミング言語

内定者

専門的な研究によって身についた知識・スキル、

就職部での数カ月にもおよぶ面接練習で培った自信が、内定につながったと感じます

三浦工業株式会社 内定

浅岡 千紀さん

理工学部 機械工学科

2024年3月卒業(愛媛県/済美高校出身)

本学科では熱力学・流体力学・材料力学・機械力学を学びながら、NC旋盤などのプログラムを実際につくるなど本格的な実習を体験でき知識とスキルが高められます。また、設計やCAD操作の経験も多く積めるためメーカーへの就職をめざす際のストロングポイントにもなります。さまざまな分野の専門的な研究が行えるのも大きな魅力だと感じました。私が所属する熱工学研究室では熱をベースにしたエネルギー変換や熱伝達特性など「熱」を工学的に取り扱う研究を行っています。私はプレス加工で製作したパラボラアンテナと研究室で開発した太陽追尾システムを活用し、太陽熱を集めて植物系素材を加熱して水素を取り出す研究を行いました。そんな学科の学びや研究をとおして修得した熱工学の知識・スキルを生かせる企業への就職を志すようになり、内定先を第一志望に定めました。工場や病院などの施設で熱源として使用されるボイラのメンテナンスを行うことで、社会や人の役に立ちたいと考えたからです。就職活動では、摂南大学のサポートが大きな力になりました。就職活動のマナー・作法の部分から丁寧に教えていただくことでスムーズにスタートを切れ、学内で開催される合同企業説明会など多彩なイベントによって企業研究や自己分析を効率的に行えました。特に就職部では何カ月も面接練習をしていただきました。口下手で最初はうまく話せませんでしたが、何度も練習することで本番では面接官の方と話が弾むほどに成長できました。

卒業生

人工衛星の計測器の設計や自動車製作など、ものづくりの楽しさを体感しながら

広げた専門的な知見が工作機械メーカーで生きています

オークマ株式会社

浅田 智樹さん

理工学部 機械工学科

2020年3月卒業

私はものづくりを支える工作機械メーカーで製品の据付と機械の操作説明を行っています。摂南大学では多彩な実験や講義をとおして機械工学の幅広い分野を基礎から応用まで学べました。さらに研究室では、人工衛星の計測器の設計に携わりました。そのなかで培った知識・技術が現在の仕事を行ううえでの基盤となっています。特にNC旋盤をはじめ最新の機器が備わっているテクノセンターで一から工作機械について学修し、実際に加工を行った経験は大きな強みになりました。また、さまざまな業種のお客様に対して説明を行う際に生きているのは、文系・理系問わず多彩な学部の人と交流して養われた人間力です。大学時代からいろいろな人と関われるのが、総合大学である摂南大学の魅力だと思います。今後の目標は工場の生産効率を上げ、作業者が安全かつ働きやすい環境をつくることです。そのためにも自社製品への理解をさらに深めようと勉強を続けています。

研究室紹介

池田 周之教授

最新の航空機エンジンに使用されているチタンアルミ合金(金属間化合物)や3D積層造形などに用いられる金属粉末について研究します。

植田 芳昭教授

風・水力発電からバイオエタノール抽出のための微細藻類培養に至るまで、流体の力学をとおして再生可能エネルギーの利活用について研究します。

諏訪 晴彦教授

多くのエネルギーを必要とする製造活動での、省エネ・省資源のモノづくりは喫緊の課題。製造の物理現象(製造科学)とシステム最適化の観点から、今後のスマート製造のあり方を探求します。

堀江 昌朗教授

手のひらサイズの小型流体機械、鼻や口での呼吸や吸引など人体に関わる流れ、流れの可視化技術などの研究を行っています。

南 久教授

従来の精密機械加工、および電気や化学エネルギーを利用した高付加価値・微細加工などの先端加工技術について研究しています。

三宅 修吾教授

次世代自動車パワーデバイスや電子基板などの放熱設計に必要な高精度・高空間分解能熱物性計測技術の研究と、機能性発熱材料の創製および省エネルギー接合技術への応用研究を行っています。

海津 浩一教授

軽量化と高機能化のために異なる材料を機械的に接合する方法や固体同士が衝突するときの衝突エネルギーを効率よく吸収する構造について研究をしています。

小田 靖久准教授

熱を通じたエネルギー変換技術を中心に日常環境から宇宙空間まで幅広い領域での熱工学技術の研究をします。

洞出 光洋准教授

マイクロマシン研究室では、髪の毛より細い流路・センサ・アクチュエータを集積した、名前のとおりの小型デバイスの開発を行っています。さらに製作したデバイスを使って、細胞の操作や解析といった応用研究まで幅広く実施しています。

山﨑 達志准教授

さまざまな対象をシステムとしてとらえ、いかに“うまく”制御するかを数理的な手法に基づき研究します。

渡邉 陽介准教授

動く“機械”を扱ううえで、振動の問題を避けて通ることはできません。周期構造における特異な振動現象の解明や、複雑な振動の予測や制御の方法の開発をめざして、実験や数値計算を用いて研究しています。

寒川 哲夫助教

金属に微細な加工を施し、撥水性を付与する方法などを研究しています。環境にやさしい生産・加工法についても考えます。

電気電子工学科の特長

電気電子工学科

電気系コース 情報系コース 電気・通信システム総合コース

電気電子工学科では、電気工学や電子工学、情報工学、通信工学の分野を横断的に学べます。そして、将来の目標に合わせて3つのコースを用意。ミスマッチを防ぐため、1年次に各コースの関連科目を受講して進路を選択できるようにしています。学びの特長は、豊富な実験・演習による実践教育です。特に実験は、学生が自分で計画を立てて仲間と協力しながらものづくりを実行するプロジェクト型実験を積極的に行います。そのなかで、工学的デザイン力や応用実践力、コミュニケーション力など技術者に不可欠なスキルが養われます。

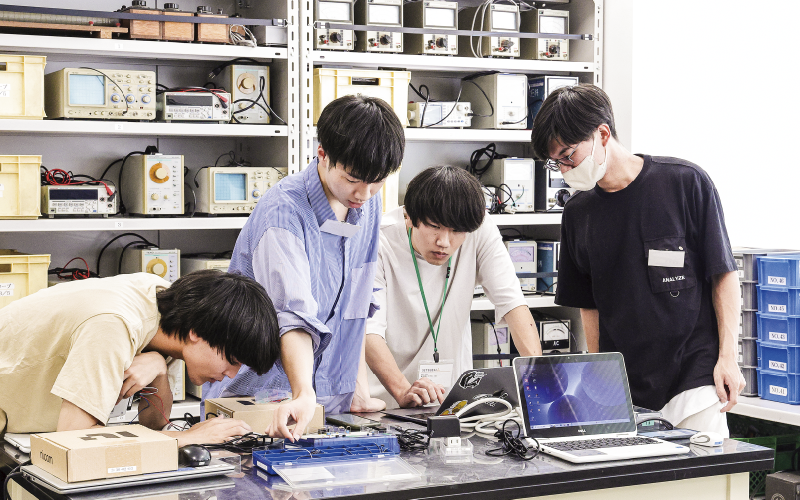

情報系実験Ⅱ

情報・電子・通信工学に関する4テーマで実験。電子情報通信工学分野の実験技術を習得するとともに観察力や思考力、分析力も養います。データ処理・解析方法や報告書の作成技術も身につきます。

卒業研究基礎

各研究室の研究活動方針に従って卒業研究の基礎となる知識を習得します。

在学生

商品化までを考えてバーサライタを設計・製作する演習で、

技術力や発想力が向上し、ものづくりのおもしろさも心から実感できました

朝戸 美月さん

理工学部 電気電子工学科

4年次(徳島県/徳島北高校出身)

摂南大学は少人数教育に力を入れていることもあり、先生が親身に教えてくださいます。授業もとてもわかりやすく、電気系と情報系の両分野の知識・スキルをしっかりと修得できました。授業で疑問点があれば授業の時間以外でも先生に気軽に質問できますし、ラーニングセンターで教えていただくことも可能です。私は1年次にラーニングセンターで微分積分を徹底的に教わりました。電気電子工学科は実習・演習が豊富です。特に印象的だったのは「電気情報創成演習」です。動きによってLEDをマイコンで制御し、文字を空中に映し出す機器であるバーサライタを設計・製作しました。ただ機器をつくるだけではなく、商品化を目標としてターゲットなども考えるのが特長です。私は若者をターゲットにした推し活グッズとしての展開を考案し、アイドルのライブで使用できるようなうちわ型のバーサライタを製作しました。振る向きや回数で表示する文字を変えられるようにするなど、商品価値を高めるための仕組み・構造を実現するために試行錯誤したことはいい思い出です。そのなかで技術力や発想力が高まり、ものづくりの楽しさも実感しました。また、チームで製作を行うことも楽しかったです。仲間と協力しながらハードウェアとソフトウェアをつくるなかで、課題解決力やコミュニケーション能力も向上したと感じます。現在は、研究室でワイヤレス給電について研究しながら、就職活動もしています。人々の生活の「当たり前」を支えたいと考え、インフラ関連企業やメーカーを志望しています。

内定者

就職活動では親身かつ手厚いサポートをしていただき、

ずっと憧れていた企業の内定を得ることができました

株式会社SUBARU 内定

吉津 佳吾さん

理工学部 電気電子工学科

2024年3月卒業(大阪府/大阪体育大学浪商高校出身)

電気電子工学科の魅力は、1年次に電気と情報の両分野を学んで2年次からコースに分かれて専門的に学べる点です。各分野に対して抱くイメージとのギャップを解消したうえで、自分がどの分野の専門技術を学ぶかを選べるので、ミスマッチがなく主体的に学修できました。また、実験やものづくりなど体験型の授業が多く、チームで協力してトラブルを解決したり、アイデアを出し合ったりする経験をたくさん積めます。そこで身につけた協働力やマネジメント力は内定を得られた要因の1つだと思います。私は昔から「好きなことを仕事にしたい」と考えており、憧れていた内定先を第一志望として就職活動を行いました。摂南大学の就職サポートは本当に手厚く、企業の採用担当者の講演会や就職面接対策など就職部の支援は大きな助けになりました。面接でどういうことを聞かれるのかなどのデータも膨大に蓄積されており、非常に参考になります。私は最終面接の直前にも相談に乗っていただきました。何を重視して答えるべきかなど具体的な助言をいただけて本番に備えられたのが良かったです。入社後は電気電子工学科で得た知識を生かして先行技術や新しいモデルの開発などに携わり、運転する楽しさや乗り心地の良さを多くの方に味わってもらえる車を生み出したいです。

卒業生

摂南大学の多彩な実践的学修で磨いた発想力やチームで協力してものづくりを行う姿勢を生かして、

携帯電話の基地局開発に携わっています

ドコモ・テクノロジ株式会社

松山 凌太朗さん

理工学部 電気電子工学科

2020年3月卒業

就職活動に向けてゼミの先生に相談したところ通信業界を教えていただきました。無線通信という「目に見えない当たり前」を支える仕事に強い興味を抱き、入社しました。現在は携帯電話の基地局開発に携わっています。各種装置が世界標準およびドコモの運用の仕様に沿っているかを確かめる必要があり、そのためにどのような試験を行うかを検討する「試験設計」が私の担当です。お客様が利用するサービスに直結するため、責任とやりがいを感じられる仕事です。私が考案した試験パターンで不具合を発見し、快適な通信環境の構築に貢献できた経験もやりがいを感じています。世界標準にも関わるため仕様書の原文はすべて英語です。大学時代に技術英語を学んだ経験が役立っています。印象深いのは、有名企業でインターンシップを行う摂南大学ならではの授業です。「働くとは何か」といった部分から、収支の考え方や利益を向上させるノウハウ、人を動かすためのリーダーシップ論に至るまでインターンシップ先で実践的に学べました。この授業で磨けたものづくりの発想法や関係各所と折衝してマネジメントする能力は今の仕事にも生きています。今後の目標は、国外でも活躍できる人材になることです。語学力に加え、技術・仕様理解と提案力がさらに必要になると考えて勉強に打ち込んでいます。また、無線のプロとして、大学時代に取得した第一級陸上特殊無線技士や第三級海上特殊無線技士の上位資格の取得もめざして頑張っています。

研究室紹介

奥野 竜平教授

「こうしたい」と考えるだけで動かせるロボット開発をテーマに、技術者以外の異分野の方々と共同研究を行い、新たな技術の開発を進めています。

片田 喜章教授

群れロボットやドローン、IoTを含めてロボットシステムを設計する研究をしています。

楢橋 祥一教授

私たちの共有財産である「電波」。その有効利用に資する無線通信システムを確立するための信号処理・回路技術などを研究します。

堀内 利一教授

独立型太陽光発電による非常用電源システム構成やインパルス電圧発生装置による電害対策など、電力エネルギーに関する研究に取り組んでいます。

井上 雅彦教授

物質の機能は、表面の構造で決まります。その表面を原子スケールで調べるための計測・測定装置や回路の研究を行っています。表面を知ることはより高性能な半導体を生み出すことにもつながります。

金澤 尚史准教授

人やロボット、人工知能など自分で考えて行動する複数の「エージェント」が、協力・競争することでさまざまな問題を解決するシステムについて研究しています。

木村 真之准教授

単純な要素を多数結合することで生じる新たな現象の理論的・データサイエンス的解析、さらに磁気浮上や無線給電のような工学的分野への応用に取り組んでいます。

工藤 隆則准教授

サイバー攻撃などの異常検出やネットワークの高効率運用のための、パケットデータの観測・解析手法などを研究しています。

西 恵理准教授

乳児の哺乳行動を力学的に計測・分析、調理時における自動秤量システムなど、生活を豊かにするための研究をしています。

畠中 惠司准教授

社会課題にまつわる現象を信号としてとらえ、計測、処理、分析することでその本質を探ります。さらにマーケティング手法を導入して人々の生活に役立つモノ・コトを創造します。

山田 逸成准教授

半導体プロセスを利用して、数百ナノメートルレベルの微細周期構造を形成し、新規光デバイスの開発に取り組んでいます。

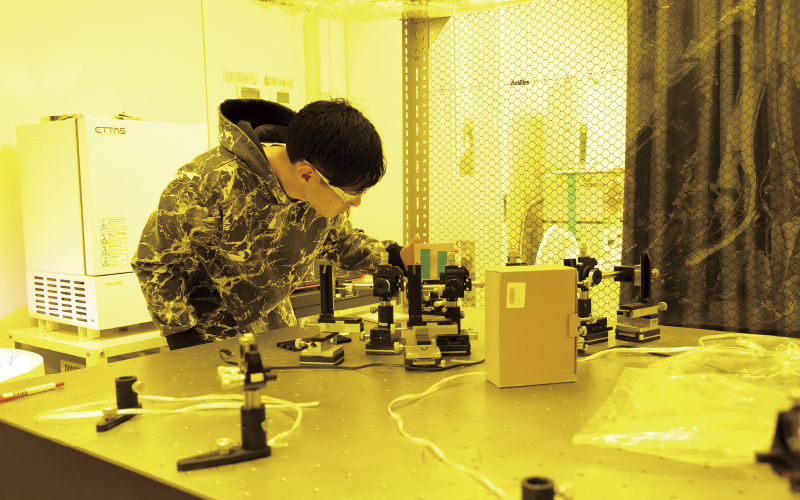

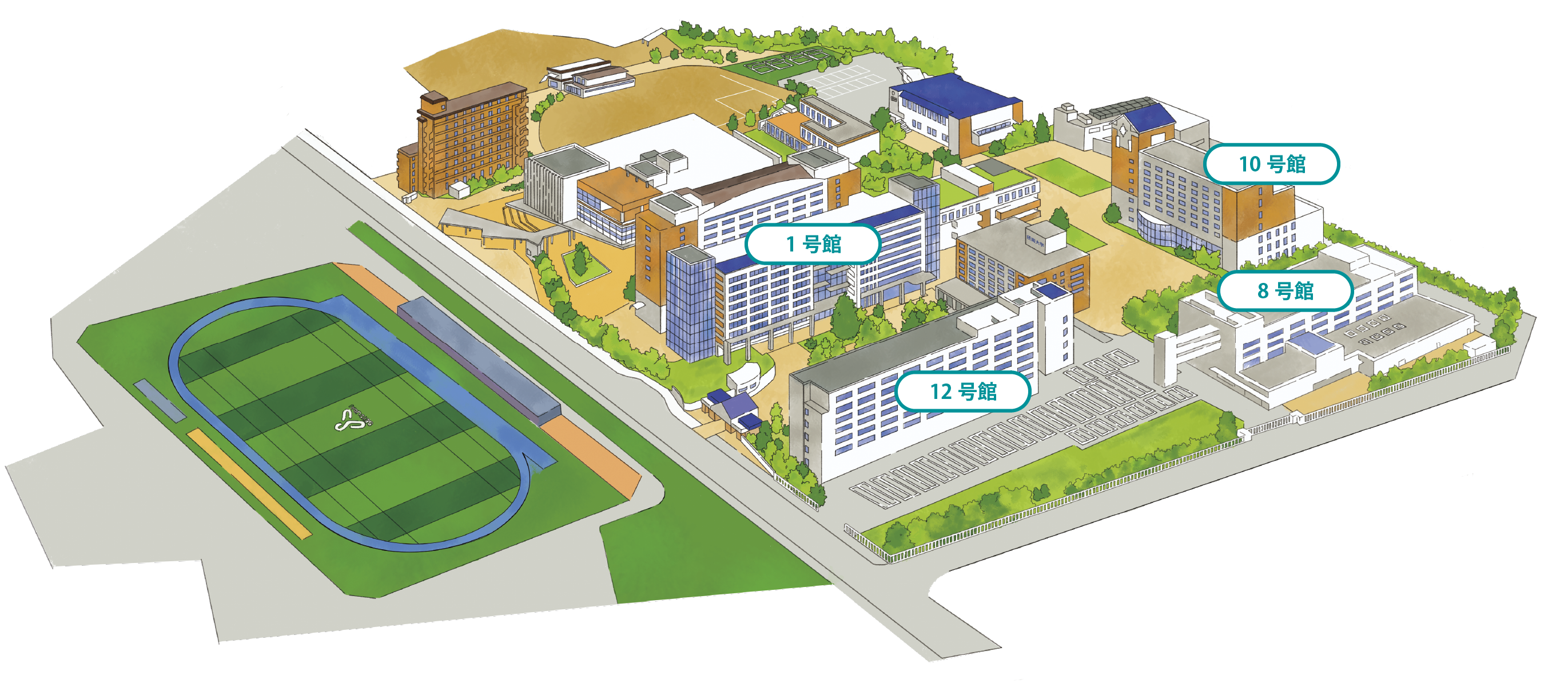

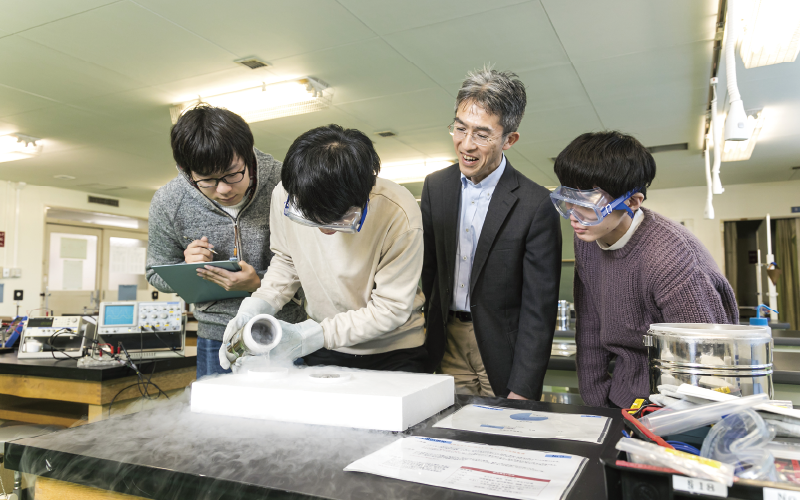

施設紹介

高度な研究環境で実践しながら学ぶ

多様な専門分野の最先端に触れ、実践を通じてスキルや技術の修得、

研究に取り組める環境を整備しています。

1号館

理工学部の研究室や講義室、実習室を整備した研究棟です。棟内には、共用細胞培養室、機械工学科・電気電子工学科・都市環境工学科の実験室など、最新の研究や実験に対応した施設・設備が充実しています。本館全体を活用した温熱環境分析やクールルーフなどの研究にも取り組んでいます。また、2階には「理工学部事務室」があります。

構造・水工実験室

橋梁やライフラインを地震から守る方法、人と自然が共生できる都市環境づくり、洪水流や津波を学ぶ実験室です。

機械工学科実験室

エンジンの分解・組み立てや汎用引張試験機を用いた実験など、機械工学の基礎を学ぶ実験室です。

生命科学実習室

PCRや電気泳動のための機器など生命科学の基盤となる知識や技術を学ぶことができます。

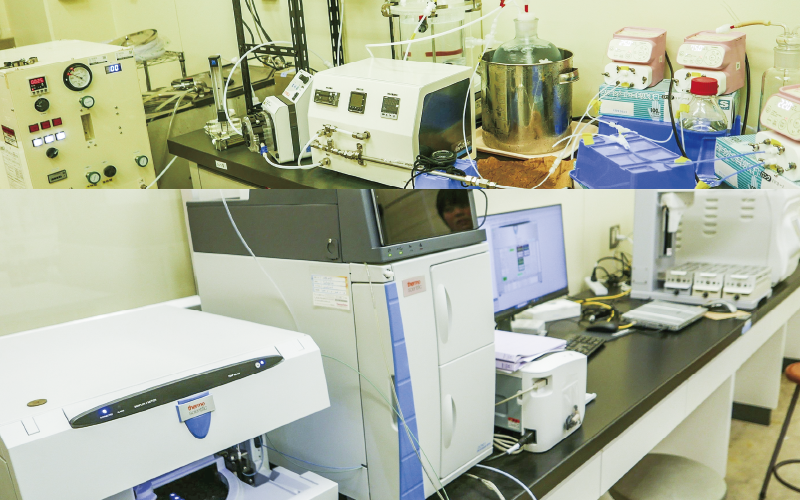

共同利用機器室1

微小なタンパク質を結晶化させ、X線を照射することで、その立体構造を明らかにします。

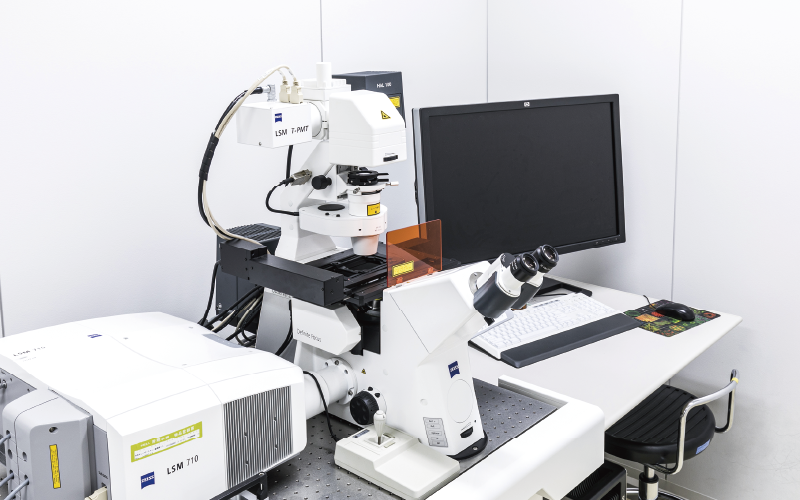

共同利用機器室2

細胞にレーザー光線をあてて焦点面からの蛍光を記録し、3Dで鮮明な画像を撮ることができます。

共同利用機器室3

タンパク質などの生体高分子をイオン化させ、質量を測定することで構造などを明らかにします。

電気工学実験室1~3

電気電子工学で取り扱う各種の電気機器や電子装置の仕組みや働きを、実際の物に触れながら学ぶ実験室です。

太陽光発電システム

自然エネルギー屋外研究エリアに設置された1kWシステムを用いて、太陽光発電の扱い方や研究に取り組んでいます。

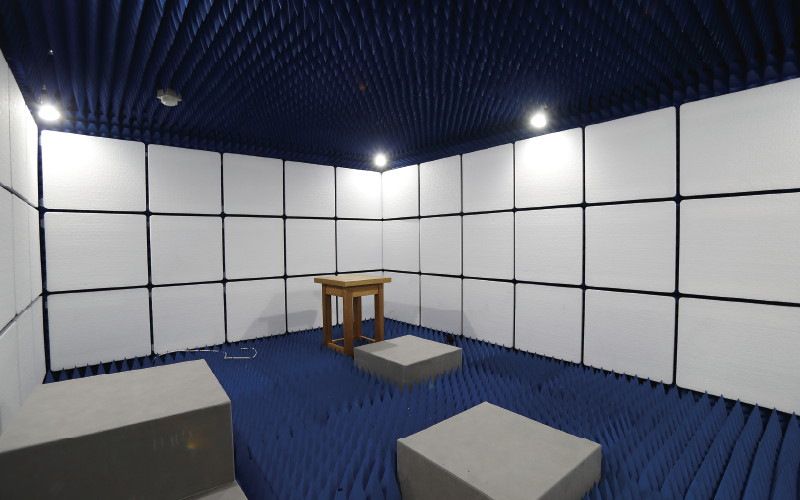

電波暗室

アンテナや無線機器などの特性を測定して評価する実験室です。実験用電波が暗室の外に漏れないようになっています。

高電圧実験室

20万Vの雷インパルス電圧発生装置を用いて、高電圧機器の扱い方を修得し、雷害対策研究などに取り組んでいます。

精密計測室

電子線を用いて、数十倍から数十万倍程度の拡大像を観察できます。

化学実験室

純水製造装置、−25℃の冷凍保管庫などが置かれた実験室です。特に2台の局所排気装置をそなえ、多種多様な化学薬品を使用した実験が行えます。

10号館

10号館は、最先端のIT設備を備えた教育施設。600台以上の最新コンピュータを備えた「情報処理室」や「CALL教室」、120人収容の「プチテアトル(AVホール)」、各種編集機材が整った「小スタジオ」を配置しています。また、4階には理工学部CAD演習室があり、理工学部生専用のハイスペックコンピュータが並んでいます。理工学部生が学会発表で使う大型ポスターもここで印刷します。

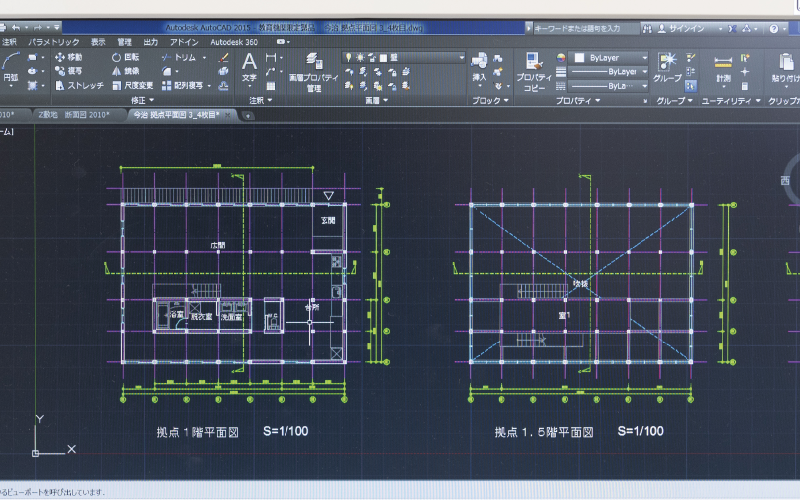

理工学部CAD演習室

最新のコンピュータを配置し、製図に活用する3次元CADソフトや電子回路CADソフトなどを搭載。

各学科のニーズに応じた高性能ソフトを整えています。

8号館

実験や研究を中心に学ぶ理工学部の学生に必要不可欠な施設がそろっている8号館。1階に「テクノセンター」、2階には「建築学科製図室」と「物理実験室」、3階には、建築学科の「教員室」「ゼミ室」と、実験や研究に必要な設備を備えた施設があります。

建築学科製図室

製図室は建築学科の学びの基地です。設計演習、卒業制作、ゼミ活動、建築家の講演、展覧会など、教室・工房・ホール・ギャラリーと自在に変化します。製図室でさまざまな学年がつながり、学び合い、情報発信します。

建築構造材料実験室

より安全な建物とはどのようなものか?鉄筋コンクリート構造や鉄骨構造の挙動や破壊形式を学ぶ実験室です。

建築環境工学実験室

より快適な空間とはどのようなものか?温熱環境を制御して人の生理心理反応を把握することができる実験室です。

物理実験室

15種類以上の基礎的な物理実験ができる実験室です。いずれも理系学生には一度は経験してほしい実験です。

建設材料実験室

コンクリートを構成するセメント、石、砂、薬剤などの特性を調べるとともに強さなどを測定する実験室です。

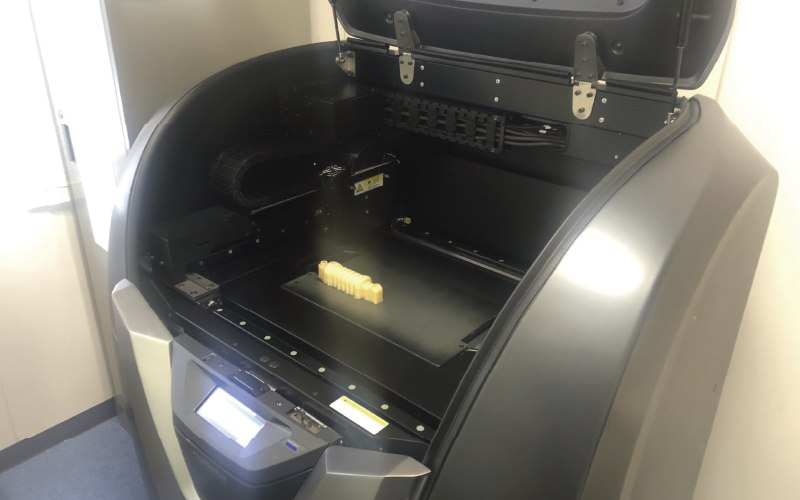

テクノセンター

さまざまな加工設備をそろえ、教育や研究をはじめ、産学連携、地域貢献など、「ものづくり」に関わる多様な事業を展開。機械加工実習などの教育の場となるだけではなく、授業のための教材作成や、研究用の特殊部品の製作など、教育・研究の支援も行っています。また、地域貢献の一環として、ものづくりセミナーなども実施。ものづくりのプロジェクトスペースとして、学生に限らず、教職員や市民のみなさんにも、快適な環境とサービスをご提供しています。

12号館

技術者・研究者をめざし勉学に勤しむ学び舎です。1階には都市環境工学科の「測量準備室」「水質実験室」「水質分析システム室」「地盤工学実験室」「環境地盤実験室」、2~4階には「教室」、5階には「住環境デザイン学科製図室」「デザイン工房」、6・7階には「住環境デザイン実験室」や同学科の「教員室」「ゼミ室」「デザイナーズ家具体験室」があり、空間や環境のデザイン方法を多方面から学んでいます。

住環境デザイン学科製図室

住環境デザイン学科の学生がさまざまな目的に使える製図室。学年を超えて未来の住環境について考え語り合う「知の交流」空間です。

デザイン工房Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

住環境デザイン学科の学生が「手で考える」ための空間。3Dプリンタや木加工機を用いた1/1スケールでの創造を支援します。

デザイナーズ家具体験室 (ゼミ室C)

住環境デザイン学科には著名建築家がデザインした家具が30以上あり、実際に座って体験しながらゼミが行われます。

地盤工学実験室

土の密度、粒度、含水状態、強さ、透水性などを計測する装置があり、さまざまな土の性質を学ぶことができる実験室です。

水質実験室/水質分析システム室

物理・化学的な水処理実験用の各種設備、水質評価のための各種設備を有しています。

環境地盤実験室

三軸凍結融解実験や水平変位拘束鉛直透水実験など、世界で唯一の実験装置を用いて地盤の凍結特性を明らかにします。

理工学部

詳しくはこちら