農業生産学科

Department of Agricultural Science and Technology

農業生産学科に関するお知らせ

つくる、育てる。

農作物を安定的に食卓に届けるために、植物の病気や生産環境を科学的に研究。

また、より安全でおいしい食物を効率的に生産することを目指し、新しい野菜や果物の生産技術開発にも挑戦します。

学びのポイント

01作物を安定的に供給する生産環境の創成を目指す

安全な作物の生産、安定した作物の供給、作物生産環境について深く学ぶとともに、新しい農作物を創成する力を養います。

02豊富な実践演習で栽培の理論と実際を学ぶ

実験や農場実習を通じ、作物生産における栽培の理論と実際を学び、生産現場が抱える諸課題の解決能力と実践力を養うための教育を行います。

03農業を正しく理解し生産に貢献できる人材を育成

国内外の農業の実情、先端的な農業技術、農業の多面的機能などについて深く学び、先端農業に貢献できる正しい知識、技術、情熱を有する人材を育てます。

カリキュラム

農作物の生産において、省力化、高収量、高品質生産を可能にする先端農業をはじめ、諸課題の解決策を学修します。

●必修科目

左右スクロール可

| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 専門科目 | 共通群 | ●農学概論 ●農学基礎演習 |

グローバル農業演習 | スマート農業演習 農業気象学 |

森林生態学 農業知的財産 |

|

| 専門コア群 | 基礎系 | ●化学 ●化学演習 ●生物学 ●生物学演習 ●農業生産学概論 ●生命倫理 物理学 |

生物統計学 | |||

| 農業植物・栽培系 | 植物遺伝学 作物機能形態学 植物生理学 |

●植物育種学 ●作物学 ●野菜花卉園芸学 植物育種方法論 農作物学汎論 果樹園芸学 |

耕地生態学 施設園芸学 |

|||

| 農業生物・環境系 | ●植物病理学 ●応用昆虫学 ●土壌学 植物感染機構学 昆虫生理生態学 植物無機栄養学 |

多様性生物学 土壌微生物学 植物病害管理学 害虫防除論 雑草管理学 |

||||

| 展開系 | 生態学 産業動物学 海洋生物学 ゲノム分子生物学Ⅰ バイオテクノロジー 生化学Ⅰ 農業経営学 食品産業論 農畜産物流通論 農業経営管理論 6次産業経営論 都市農業論 |

|||||

| 実験・実習系 | ●化学実験 ●生物学実験 |

●農業生産学基礎実験Ⅰ ●農業生産学基礎実験Ⅱ ●農業生産学実習Ⅰ ●農業生産学実習Ⅱ 農業生産学特別実習 |

●農業生産学専門実験 物理学実験 |

|||

| 専門総合群 | 応用生物系 | 植物系生物学 微生物系生物学 動物・海洋生物系生物学 |

||||

| 食品栄養系 | 食品の安全性 栄養とスポーツ 社会と健康 |

|||||

| 食農ビジネス系 | 食と農の経済 フードシステム 農業の多様性 |

|||||

| ゼミ・卒業研究 | ●基礎ゼミナール | ●農業生産学研究 | ●卒業研究 | |||

| 教養科目 | 語学系 | 日本語表現法 基礎英語Ⅰa 基礎英語Ⅰb 基礎英語Ⅱa 基礎英語Ⅱb |

実践英語Ⅰ 実践英語Ⅱ 中国語Ⅰ 中国語Ⅱ |

英語基礎会話a 英語基礎会話b |

||

| 海外語学研修 | ||||||

| 情報系 | ●情報リテラシーⅠ 情報リテラシーⅡ |

|||||

| 体育系 | スポーツ科学Ⅰ スポーツ科学Ⅱ |

|||||

| 人文系 | 心理学 倫理学 哲学から学ぶ 地誌学 人文地理学 文学から学ぶ |

文化人類学 女性学 |

||||

| 社会系 | ボランティア活動論 経済学入門 日本の政治 法学入門 経営学入門 観光学 |

日本国憲法 | ||||

| 自然系 | 教養数学 | 生物と環境 | 地学 地学実験 |

|||

| キャリア系 | ●キャリアデザインⅠ | キャリアデザインⅡ 数的能力開発 |

インターンシップ基礎 インターンシップ実践 |

|||

| 地域志向系 | 摂南大学PBLプロジェクトⅠ・Ⅱ | |||||

| 教養特別系 | 教養特別講義Ⅰ~Ⅴ | |||||

研究室紹介

農業がかかえる、さまざまな課題解決に取り組む

農業生産学科は「農業植物・栽培系」と「農業生物・環境系」の2つの専門分野を設定し、6研究室(講座制)を設置します。国の基幹産業である農業の発展のため、施設・設備や農資材の開発と利用、病害虫や高温・低温等の環境ストレスに強い品種育成と栽培技術の開発、高機能性・高品質作物の生産技術の開発、環境負荷の少ない防除・施肥技術の開発、省力・軽作業化、野菜等の安定的な周年供給体制の確立、持続的な農法の開発と実践、栽培環境制御技術の開発など、さまざまな農業の課題解決を目指し、研究を行っていきます。

農業生産学科 学科長 玉置 雅彦

農業植物・栽培系

植物遺伝育種科学研究室

佐藤 和広[教授]

牛島 智一[准教授]

作物科学研究室

玉置 雅彦[教授・学科長]

川崎 通夫[教授]

園芸科学研究室

浅尾 俊樹[教授]

北村 祐人[講師]

農業生物・環境系

植物病理学研究室

久保 康之[教授]

飯田 祐一郎[准教授]

応用昆虫学研究室

大澤 直哉[教授]

藤井 毅[准教授]

生産生態基盤学研究室

佐野 修司[教授]

高木 大輔[講師]

植物遺伝育種科学研究室

4億年前に陸上に姿を現した植物は、さまざまな環境ストレスにさらされながら進化をしてきました。植物が獲得した環境の変化を感知する能力や環境ストレスに応答して最適な形や成長を決定する能力には、多くの未知の遺伝子の働きが関係しています。温暖化で進む環境変化の中でも安心して育てることができる作物品種を開発するために、植物が進化の中で獲得してきたさまざまな環境ストレスへの応答メカニズムの解明を目指します。 <研究室ホームページはこちら>

作物科学研究室

私たちの食や生活の中で、穀類、マメ類およびイモ類などの食用作物は、基幹的な役割を果たしています。これら「農作物」における生理・生態・形態の特徴や栽培環境に対する反応の仕組み、更には作物の生産性向上や環境にも配慮した生産方法・技術の開発に関する教育研究を行うことで、人類の食や生活に貢献することを目指します。 <研究室ホームページはこちら>

玉置 雅彦[教授・学科長]

新しい技術を取り入れた作物生産に挑戦しよう

安全、安心、安定、省資源、省エネルギーを実現し、作物の生産性・品質の向上を可能とするとともに環境にも配慮し、若い世代にも興味が抱けるマイクロナノバブル等の新技術を取り入れた作物生産方法の確立を目指します。さらに、マイクロナノバブル等の作物科学分野での新たな利用法についても取り組み、人類の食や生活への貢献を目指します。

川崎 通夫[教授]

イモ類を中心とした作物の機能形態、環境応答、成長、栽培に関する研究

人類が作物を利用するには、農産物として収量や品質をしっかりと成立させることが必要です。しかし、作物の生産は、地域に限定した問題のみならず地球温暖化などのグローバルな問題によっても影響を受け、容易ではありません。研究室では、イモ類などの食用作物における形態とその機能、外環境に対する応答、生長および栽培方法などについて研究し、作物が農産物として成立する複雑な仕組みを紐解くことで、農業や社会の発展に貢献するための取り組みを進めています。

園芸科学研究室

養液栽培による人工透析患者やアスリート向けカリウム制御野菜の生産と、環境保全型養液栽培のための培養液リサイクル技術に関する教育研究を行っています。さらに、遺伝学や分子生物学の知見に基づいて、産業の活性化につながる新たな地域ブランドとしての落葉果樹の品種開発と、収量性や生産者所得の向上を目指した効率的で持続可能な果樹の栽培方法に関する教育研究も行っています。

浅尾 俊樹[教授]

カリウム制御野菜と自家中毒回避

慢性腎臓病患者は人工透析をしながら、日々厳しい食事(カリウム)摂取制限を受けています。高カリウム食品であるメロンやサツマイモ(焼き芋)などは食べたいけれど食べられないものです。そこで、養液栽培技術で低カリウム化を実現し、アスリート(筋肉を動かすためにカリウムが必要)や高血圧症患者(ナトリウムを排出)のために高カリウムサツマイモの研究開発を行っています。また、イチゴやレタスの養液栽培では根から出ている生育抑制物質が蓄積するために培養液を廃棄し、環境汚染に繋がっています。抑制物質を交流型電気分解で除去し、真の循環型養液栽培を実現しようとしています。

北村 祐人[講師]

果物の旬を科学し、地域活性化を目指す

果樹は毎年同じ時期に花を咲かせ、実をつけ、食卓を彩ります。そうやって「旬の果物」が生産されていますが、生育時期を決める仕組みや、環境による変動、そして人為的な制御方法について研究しています。また、果物はしばしば「地域の特産品」となります。新しい技術を駆使した品種育成などを通して、地域活性につながる資源を創出する研究も行っています。

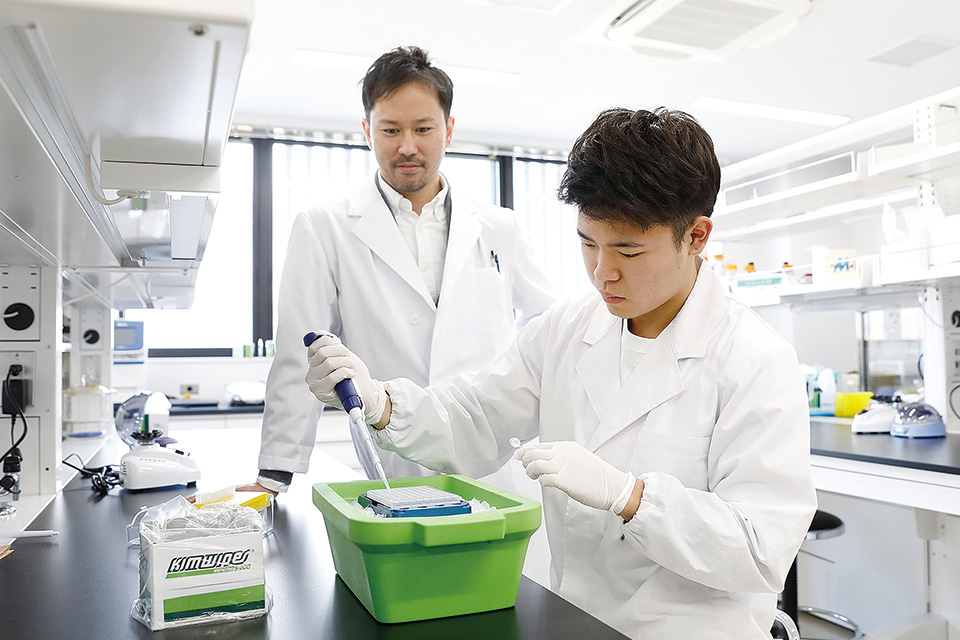

植物病理学研究室

農作物の病気による被害は毎年8億人分もの食料の損失に匹敵すると言われています。植物病理学研究室では、病気を引き起こす有害な微生物(病原菌)がどのように植物に感染するのか、また有益な微生物がどのように植物を保護するのか、について微生物と植物の間で起こる相互作用の分子メカニズムを分子遺伝学、生理・生化学および細胞生物学的手法により解析し、生物多様性や自然環境に配慮した植物保護のための技術開発に貢献することを目指します。 <研究室ホームページはこちら>

久保 康之[教授]

植物病理学は世界を救う!

植物も病気になります。ウイルスや細菌、菌類によっておこる感染症です。19世紀にはアイルランドを中心にジャガイモに疫病という病気が大発生し、食糧不足から100万人もの方々が亡くなるという惨禍がありました。ワインの原料となるブドウも、べと病という病気が難題です。病原菌がどのようにして、植物に感染して、病気を起こすのかという仕組みを解明し、病気から植物を護ることを目的に研究を進めています。こうした研究は植物病理学という分野ですが、どのような発見があったのかを知ってもらうために「植物たちの戦争」という入門書を専門家の先生方との共著で出版しました(講談社:ブルーバックス)。好評です!

飯田 祐一郎[准教授]

植物を病気から守る! 病原菌とたたかう微生物の研究

ヒトが病気になるように、植物も病気になります。しかし、ヒトの場合と違い、植物の病気は治癒ではなく予防が重要となります。本研究室では、植物に感染する病原菌がどのように感染するか、また病原菌に対抗する拮抗菌がどのうように防除するか、「敵」と「味方」の両方の微生物について分子メカニズムを解析しています。これらの研究成果から微生物農薬を開発し、公的機関や企業と共同で農作物を守る新たな防除技術の開発も行っています。

応用昆虫学研究室

安定した食料生産には適切な害虫防除が欠かせません。しかし、かつての防除は農薬に依存し過ぎていました。今、環境にやさしい害虫「管理」法の開発と実施が求められています。昆虫は、匂い、味、音、時間など外界の情報を巧みに読み取り、環境の変化に適応することで約5億年に及ぶ生存競争を勝ち抜いてきました。応用昆虫学研究室では、ムシの優れた適応能力を分子レベルで解き明かし、これを逆手にとった防除法の開発やヒト社会への応用を目指します。 <研究室ホームページはこちら>

大澤 直哉[教授]

天敵昆虫の生態を明らかにし、害虫管理の新しい手法の開発に活かす

地球上で最も進化した生物の1つ昆虫を対象として、研究を行っています。

昆虫がその生活の中で示す、数々の不思議を発見しそのメカニズムを解明することを大切に考えています。

その不思議のなかでもとりわけ、昆虫を食べる昆虫=「捕食者」を利用して、農業環境を守りながら、昆虫で昆虫を制御する方法を模索しています。

藤井 毅[准教授]

ムシの香りを科学する

ムシが地球のあらゆる生活環境への適応に成功した理由の一つは、外界の情報を読み取り行動に反映させ、時に仲間と力を合わせた生存戦略を選択できたからです。例えば、ムシは周辺環境の情報を「匂い」から収集し、敵と味方の認識、仲間の生死の判断、子づくりをするべき相手かどうかの判別などに役立てています。ムシの行動を決定する「匂い」物質がどのような仕組みで作られるかを分子レベルで理解し、これら匂い物質をヒトが逆手にとってムシの行動をコントロールすることで農作物を守る可能性を模索しています。

生産生態基盤学研究室

土壌は農業生産の基盤です。しかし、化学肥料や堆肥などの施用や灌漑水などの管理が不適切であったり、異常気象のように過酷な環境下におかれたりすると場合によっては、土壌の生産性は劣化します。しかも、その変化は見た目ではわかりにくいです。そのため、土壌を適切に管理するためには、土壌の物理性や化学性、および根圏微生物の菌叢を簡便に評価する方法を確立することが重要です。我々の研究室では、土壌の諸性質を知った上で、様々な管理の下で作物の栽培試験を行い、肥沃な土壌の特性と管理法についての研究を進めていきます。

佐野 修司[教授]

土壌の評価法を洗練することで土壌が持つ能力を最大限に引き出し、生産性の向上や環境保全に貢献する

農業生産の基盤となる土壌は、水分や養分を必要十分に供給するだけでなく、植物体を保持したり高温等の悪影響を緩和したりして、作物を守っています。また温室効果ガス発生などの地球環境問題とも関連があり、土壌の状態の適切な評価に基づく管理は、生産性の向上だけでなく環境保全にも役立ちます。私の研究では、特に多くの土壌特性と関連の深い易分解性有機物に注目しており、作物生産現場のみならず幅広い土壌を対象として進めています。

高木 大輔[講師]

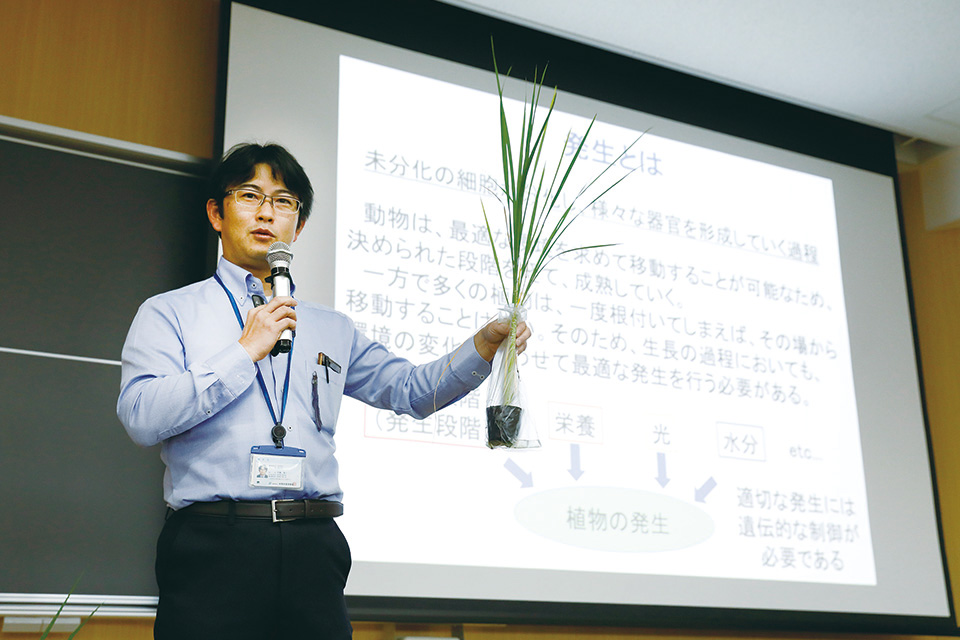

植物が生長する戦略

世界人口の増加に貢献した1つの要因として、ハーバーボッシュ法の開発で農業に窒素肥料をたくさん投入できるようになったことが挙げられます。しかしながら、食糧供給でカギとなる肥料の使用は、近年の環境汚染問題から削減を考えざるを得ない状況にあります。つまり、これから生まれてくる世界の人たちに、将来にわたって安定的に食糧を供給し続けるためには、今までの肥料に頼りきった食糧生産から転換を迎え、新しい食糧供給の方法を考察しなくてはなりません。私たちは、イネやコムギを始めとする作物がどのように栄養素を根から吸収し、茎や葉で利用・貯蔵することで生長していくのかを遺伝子から個体のスケールで理解することで、少ない肥料で高い収量を達成することのできる作物及び栽培方法の創出を目的として研究を行っています。

助教・助手

小玉 紗代[助教]

植物を護るためには病原菌の戦略を知るべし

植物は菌類やウイルス、細菌によって病気になります。植物を病気から保護する方法を探索するために、植物に病気を引き起こす菌類(カビ)がどのように感染するのか明らかにしようと研究に取り組んでいます。動植物が温度や光を感知するのと同様に、菌類もああ見えて実はさまざまな環境要素を認識していて、宿主となる植物の感知をきっかけに侵入を開始することが知られています。私は、この病原菌が植物を感知する仕組みについて研究しています。

籔田 伸[助教]

私たちの生活を支える熱帯の作物たち

熱帯で栽培される食品と言われるとどういったものを思い浮かべますか?マンゴーやドリアンなどトロピカルフルーツ、粒の長いお米、香りと苦みで我々を魅了するコーヒー…。これらだけでなく、揚げ油に使われるパーム油、コーヒーに欠かせない砂糖、錠剤から冷凍うどん、はては紙に使う糊になるキャッサバデンプン等、我々の生活を支えるのに不可欠なこれらの大部分は輸入によってもたらされています。食料の多くを輸入に頼る日本にとって、輸入元の農業の安定化と振興は国際協力という面だけでなく、食料の安定供給につながります。さらに地球温暖化が叫ばれる昨今、熱帯とそこで営まれている農業について学ぶことは、日本の将来への備えでもあります。私は熱帯起源を含む様々な作物の栽培と利用について研究を行っています。

渡邉 健太[助教]

生産現場の課題を先端技術で解決するスマート農業

スマート農業という言葉を皆さんは聞いたことがあるでしょうか。現在、農家の高齢化や後継者の減少により、農業分野では深刻な労働力不足となっています。また、地球温暖化や肥料価格の高騰といった問題からこれまで以上に限られた土地や資源を有効に利用する持続的な農業が求められています。こういった課題にロボットやドローンといった先端技術で対応するのがスマート農業です。私はこれまで沖縄県において重要な作物であるサトウキビのスマート農業化を進める研究に携わってきましたが、今後は他の作物も対象にこれまで培った技術を生かしたいと考えています。

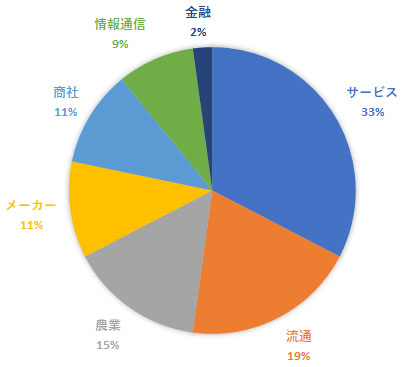

資格・進路・キャリア

農業を取り巻く諸課題の解決と、将来の農業発展に貢献する

対象とする作物とそれをとりまく生物・非生物的環境との関係を科学的に解明し、作物の改良、最適な栽培法・新しい生産技術の開発など、農業生産の「場」において、農業生産技術の普及・指導を行える能力を有した人材を育成します。

取得可能な資格(選択制)

中学校教諭一種免許状(理科)

高等学校教諭一種免許状(理科)

高等学校教諭一種免許状(農業)