食農ビジネス学科

Department of Agri-Food Business

食農ビジネス学科に関するお知らせ

学びのポイント

01経済・ビジネスの観点から「食」「農」をとらえる

人の生命と社会活動に欠かせない「食」と「農」をテーマに、経済やマーケティングなどの観点から、その仕組みや課題解決について基礎から実践までを学べます。

02生産や消費の課題を見つけ幅広い視野で解決に導く

生産・加工・流通・消費のプロセスを理論と実態の両面から学修でき、地域社会のみならずグローバルな視点で諸課題を発見し、解決できる考察力が身につきます。

03ニーズが大きい食農分野で国内外を問わず活躍

経済、経営、政策、食品産業・流通、マーケティングなどの専門知識をベースに、さらにグローカルな視点と実践力をもって、地域社会と国際社会の両方で活躍できるようになります。

カリキュラム

地域社会のみならずグローバルな視点で、農産物や食品の生産・加工・流通・消費などに関する経済、経営、マーケティングなどを学修します。

●必修科目 ■選択必修科目A ▲選択必修科目B

左右スクロール可

| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 専門科目 | 共通群 | ●農学概論 ●農学基礎演習 |

グローバル農業演習 | スマート農業演習 農業気象学 |

森林生態学 農業知的財産 |

|

| 専門コア群 | 基礎系 | ●食農ビジネス学概論 ●食と農の倫理 ●基礎経済学 ●アグロ・エコロジー論 ●基礎統計学 ●食と農の近現代史 ●ミクロ経済学 |

▲マクロ経済学 | 簿記基礎 社会調査論 食農ビジネス最前線 |

||

| 農業経済・経営・ 政策系 |

●農業経営学 ▲食料・農業経済学 ▲食料・農業・農村政策論 ▲農業経営管理論 6次産業経営論 地域マネジメント論 |

■食農ビジネス実践論 農村社会学 地域環境経済論 |

||||

| 食品産業・流通系 | ●フードシステム論 | ▲食品産業論 ▲食料・農業市場論 農畜産物流通論 水産物流通論 |

■食品産業経営戦略論 農水産物マーケティング論 食品表示・認証論 女性起業論 |

|||

| 食農共生・ 循環型農業系 |

●食農共生論 | ▲循環型農業論 ▲食農教育論 協同組合論 都市農業論 |

■農村コミュニティビジネス論 非営利協同論 有機農業論 |

|||

| 国際農業系 | ●比較農業論 国際農業論 |

農業開発論 現代韓国農業論 現代中国農業論 |

||||

| 専門総合群 | 農業生産系 | 昆虫と微生物 農作物の育種と生産管理 作物利用と生産基盤 |

||||

| 応用生物系 | 植物系生物学 微生物系生物学 動物・海洋生物系生物学 |

|||||

| 食品栄養系 | 食品の安全性 栄養とスポーツ 社会と健康 |

|||||

| ゼミ・卒業研究 | ●基礎ゼミナール ●食農ビジネス学基礎演習Ⅰ |

●食農ビジネス学基礎演習Ⅱ ●食農ビジネス学基礎演習Ⅲ |

●食農ビジネス学研究Ⅰ ●食農ビジネス学研究Ⅱ |

●卒業研究 | ||

| 教養科目 | 語学系 | 日本語表現法 基礎英語Ⅰa 基礎英語Ⅰb 基礎英語Ⅱa 基礎英語Ⅱb |

実践英語Ⅰ 実践英語Ⅱ 中国語Ⅰ 中国語Ⅱ |

英語基礎会話a 英語基礎会話b |

||

| 海外語学研修 | ||||||

| 情報系 | ●情報リテラシーⅠ 情報リテラシーⅡ |

|||||

| 体育系 | スポーツ科学Ⅰ スポーツ科学Ⅱ |

|||||

| 人文系 | 心理学 倫理学 哲学から学ぶ 地誌学 人文地理学 文学から学ぶ |

文化人類学 女性学 |

||||

| 社会系 | ボランティア活動論 経済学入門 日本の政治 法学入門 経営学入門 観光学 |

日本国憲法 | ||||

| 自然系 | ●教養生物 教養数学 |

生物と環境 | 地学 地学実験 |

|||

| キャリア系 | ●キャリアデザインⅠ | キャリアデザインⅡ 数的能力開発 |

インターンシップ基礎 インターンシップ実践 |

|||

| 地域志向系 | 摂南大学PBLプロジェクトⅠ・Ⅱ | |||||

| 教養特別系 | 教養特別講義Ⅰ~Ⅴ | |||||

研究室紹介

「食」と「農」を俯瞰的かつ総合的に捉え、農学・経済学・経営学・ビジネスの側面から関連する産業に貢献する

食農ビジネス学科は、「食」と「農」の幅広い社会科学的な教育研究を実施するため、「農業経済・経営・政策系」「食品産業・流通系」「食農共生・循環型農業系」の3つの専門分野を設定し、以下のような12研究室を設置しています。

食農ビジネス学科 学科長 浦出 俊和

農業経済・経営・政策系

農業経営学研究室

川﨑 訓昭[准教授]

食料・農業政策学研究室

吉井 邦恒[教授]

農業・応用経済学研究室

成 耆政[教授]

地域マネジメント研究室

浦出 俊和[教授・学科長]

食品産業・流通系

食料・農業市場研究室

種市 豊[教授]

食品産業研究室

山本 尚俊[教授]

農水産物・食品マーケティング研究室

副島 久実[准教授]

食品流通研究室

戴 容秦思[講師]

農業経営学研究室

グローバルな視点で見ても、農業はこれまで零細な家族経営により営まれてきました。しかし、時代が進むにつれ、こうした伝統的な農業経営の姿は大きく変化しています。農産物に関連した加工品の製造や宿泊施設・レストランの併設など事業を多角化し、社員を雇用した会社形態へと経営発展しています。当研究室では、海外の農業との比較も交え、農業経営の変貌を詳しく把握しながら、経済社会と農業経営のあるべき姿を考えます。

川﨑 訓昭[准教授]

世界を視野に農業の経営発展を考える

現在、農業の現場ではこれまで農業以外の産業で活躍していた企業(農外企業)の農業への参入や、コミュニティが主体となった農業など、農業の担い手は多様化しています。これはグローバルな視点から見ても同様です。その結果、多様な目的や考え方を持った経営体が地域に並存し、地域農業・社会に対し新たな影響を及ぼす状況が生まれています。このような状況下で、農業経営体の発展と地域社会の活性化に必要なモデルづくりを研究しています。

食料・農業政策学研究室

農業は、自然条件の影響によって収穫量や品質が変動し、それに応じて価格も変化しやすいというリスクに直面している産業です。このため、日本だけでなく、アメリカやEUでも農業生産を安定・発展させるための政策が実施されています。国土が狭く、食料自給率が低い日本にとって、安全で安心な食料を安定的に確保するためには、どのような政策が必要なのかについて、農業生産や食料流通の現場の声を聞きながら考えます。

農業・応用経済学研究室

1つの産業としての農業と農産物の生産・流通・消費の経済システムだけではなく、環境に配慮にしたアグリビジネスの持続的な発展、第4次産業革命時代における次世代型スマート農業の姿、再生可能エネルギーと営農活動の融合を目指すソーラーシェアリング(営農型太陽光発電)、農業の6次産業化、農業労働力問題、道の駅と大学の連携、メタバースと農業などについて、社会経済学的アプローチと手法に基づき、幅広く研究・教育活動を行います。

地域マネジメント研究室

農村地域における「地産地消」や「地域ブランド化」は、必ずしも地域農業の振興や地域活性化と結びついておらず、その困難性に直面しています。そこで、地産地消活動や地域ブランド化による地域活性化の効果を明らかにするとともに、地域内連携を構築する方策についての研究に取り組んでいます。また、文化財建造物の屋根材である茅について、地域共有資源としての茅場の保全管理のあり方についても研究しています。

浦出 俊和[教授・学科長]

地域資源を活かした地域づくりを考える

農林業の基盤である農村において、重要な課題の一つが「地域活性化」です。この地域活性化に必要不可欠なものが「地域資源」です。地域資源の最も代表的なものは自然資源・景観ですが、それ以外にも、食べ物、伝統行事、伝統文化など、その地域の固有性を表すものすべてが地域資源となり得ます。しかし、地域資源は、まだまだ有効に利活用されていません。地域資源を発見し、その有効な利活用や適正な管理手法を探ることを通じて地域づくりに寄与することに取り組みます。

最近は、文化財建造物の屋根材である茅について、地域共有資源としての茅場の保全管理のあり方や、植物工場産野菜の流通・販売の研究も行っています。

食料・農業市場研究室

"私たちは、多種多様な農産物や加工食品、飲食サービスを購入し、生活しています。また、農業や農業経営も、農産物市場をはじめさまざまな市場領域と関わることで営まれています。このような食料・農産物の市場や農業・農業経営に関連する諸市場の動向と現状を分析し、その特徴と課題を明らかにするとともに、今後のあり方を考えることによって、私たちの生活の豊かさの向上と、農業・農業経営の発展に貢献できるよう研究を行っています。"

食品産業研究室

食品産業は塩干加工や鮮魚店の様な家族経営型の事業から大規模企業が担い手となる即席麵やビールの製造業など多様な産業が混在しています。農漁業や製造加工業、流通業について産業的観点から調査研究するのが食品産業研究です。この研究室では、特に農漁業や我々の家計消費と密接に関係する生鮮食料品を対象に、国内の市場競争構造や流通業者(卸・小売・外食)の対応行動、取引を巡る主体間の関係や問題等の調査・検討を通して、流通の意義やあるべき姿を探究します。

山本 尚俊[教授]

流通のあるべき姿の探究

制度流通(卸売市場流通)の現代的意義を探るため、スーパーマーケットによる鮮魚の仕入・販売対応を基点に納品業者との取引関係・問題等を検討しています。また、卸売市場制度改革(新自由主義的改革、中間流通合理化)が従前の流通・取引をどう変えたのか、その功罪の検討にも取り組みます。

農水産物・食品マーケティング研究室

少子高齢化、人口減少、日本に住むまたは訪れる外国人の増大、働く女性の増加、家族のあり方の変化、経済格差、ライフスタイルの変化、価値観の多様化など、今、日本の社会全体は大きく変わりつつあります。その中で、農水産物や加工食品など「食べ物」は私たち消費者にとってどのように位置づけられ、選択されているのでしょうか。また、多様化する消費者に対して生産者や食品産業界、流通業者、小売業者などはどのようなマーケティングを実践しているのでしょうか。これらを分析することで、持続的で豊かな食生活を送れるような社会の構築へ寄与していくことを目指します。

食品流通研究室

商品としての食料の生産と消費には、人、場所、時間ないしは情報や心理的な隔たりがあります。流通は、このような隔たりがある生産と消費を結びつける役割をしており、そのしくみは国々の社会や経済のあり方に基づいて形成され、グローバル化など社会・経済の変化にともなって変化しています。私たちが生活するうえでの必需品である食品・農産物を対象に、流通のしくみと役割、その変化について学び、安全な食料の安定供給に寄与する流通のあり方について研究していきます。

食農共生・協同組合研究室

近年、さまざまな面で「食と農の距離の拡大」によって生じる問題が指摘されています。私たちが真に豊かな食を実現し、日本の農業を発展させていくためには、食と農を結び、両者が共生していく道筋を考える必要があります。この研究室では、食と農が共生する社会を実現するために、農林漁業生産者と消費者、農山漁村(むら)と都市(まち)、産地と食卓を結ぶ方策と、それらに果たす協同組合の役割について考えます。

環境農学研究室

日本やアジア、アフリカの地域社会をフィールドに、教育・研究・社会実践を織り交ぜながら、人びとの知恵や経験則に学びつつ、潜在的な地域資源を発掘し、それらを活かして実践技術や生業(なりわい)を創る研究に取り組みます。そこでは、脆弱環境(人間活動により容易に劣化する社会や資源、生態系)や人びと(社会的弱者層を含む)との協働を意識します。貧困問題や生態系保全、地域活性化など複合的な課題の解決を目指します。

食農教育研究室

「食農教育」とは、食が有する多様な役割の大切さを伝える「食育」と、食べものを育む根本である農林水産業に関する知識習得や体験を含めた総合教育のことです。食農教育研究室では、食農教育のあり方やその意義について追求し、それらによる都市と農村の共生・対流、双方における地域活性化や食文化等にもたらす影響等を調査し、環境と調和のとれた食料の生産、流通、消費のシステム構築に寄与するプログラム開発や政策提案を行います。

持続型フードシステム研究室

気候変動や生物多様性の喪失等の地球環境問題が悪化の一途をたどる中、今日の社会では責任ある生産・消費活動の実践が益々求められるようになってきています。有機農業は持続可能な農業ともいわれ、倫理性を重視した食品の代表格です。持続型フードシステム研究室では、主にオーガニック食品を題材として、責任ある生産・消費活動の促進につながる制度や流通、消費について経済学やマーケティング等の社会科学的アプローチにより研究を行っています。

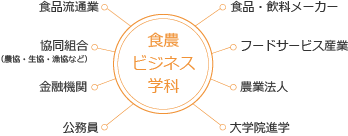

資格・進路・キャリア

「食」と「農」を取り巻くシステムを、農学・経済学・経営学等の横断的、複合的、包括的な観点から適切に捉える

農業や食料、食品産業に関する経済・経営・マーケティングなどの専門知識を身につけ、国内外に存在する食料・農業に関する社会経済的な諸課題の解決に向けて、それらの知識を理論的・実践的に活用して貢献できる人材を育成します。

取得を目指す資格等

日本農業検定、食の6次産業化プロデューサー、食育インストラクター、フードコーディネーター、HACCP普及指導員、統計検定、簿記検定、経済学検定試験(ERE)、ITパスポート、情報処理検定試験、TOEIC、英検、個人情報保護士認定試験、知的財産管理技能検定、宅地建物取引士、中小企業診断士など

食ビ通信

食ビ通信は農学部開設当初から継続的に発刊しているものです。内容は各研究室の活動、学生のオリジナルな活動、教員の日常、学科行事の紹介など多岐にわたっています。 これまでは在学生・在学生の保証人・教職員をつなぐものでしたが、今号よりその範囲をさらに広げ本学科の受験生等にも、本学科の取り組みをわかりやすく伝える内容へとリニューアルいたしました。

是非ご覧ください。