その他

【薬学部】 ラボ☆なう No.4 串畑 太郎 助教(薬学教育学研究室)

薬学部、新コンテンツ「ラボ☆なう」です!!

ラボ☆なう では、高校生の皆さんに、各研究室・分野の研究内容や、学生時代の苦労話、実習の思い出などを紹介します!!

第4回目は、薬学教育学研究室の串畑 太郎 助教です!串畑先生は、本学6年制薬学部の3期生です。

それでは、第4回 ラボ☆なう スタートです(^^)

-薬学教育学研究室では、どのような研究をされていますか?

薬学生に対する教育と薬剤師に対する教育について、それぞれどのようなかたちで教育をすれば効果が高いのか。その教育方法や評価方法に関する研究をしています。

薬学生に対する教育については、本学では1年生向けの授業で、薬剤師が活躍する医療現場を見学する参加型体験学習を取り入れています。そこで、薬剤師の”いろは”の”い”を感じてもらいます。その際、どのような体験をすれば教育効果が高まるかということを検討し、入学生のニーズと実習先が持つシーズのマッチングを図っています。

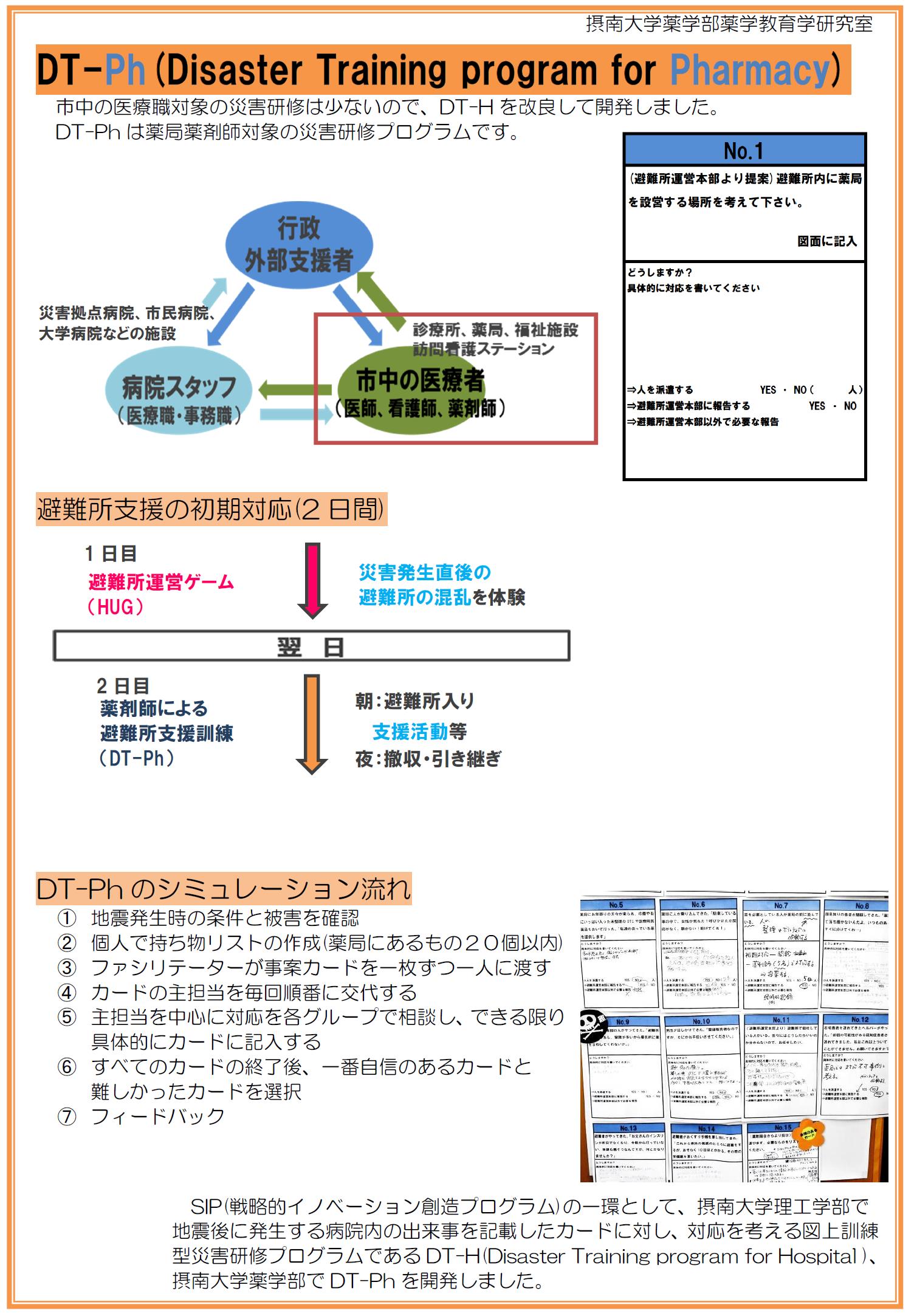

薬剤師に対する教育については、災害時における薬剤師の役割について研究しています。具体的には、薬局やドラッグストアに勤める薬剤師向けに、避難所HUG(Hinanzyo Unei Game)を実施し、受講者の意識変化について研究しています。従来、薬剤師対象の災害研修プログラムが少なかったことから、研究室でDT-Ph(Disaster Training program for Pharmacy)という薬局薬剤師対象の図上訓練型の災害研修プログラムを開発しました。

-学生時代の苦労話を教えてください!

私は摂南大学のOBで、6年制薬学部の3期生です。入学当初は、CBTやOSCE、実務実習が始まっていませんでした。そのため、試験対策や実習での学びを先輩から後輩へ伝播する機会が多くありませんでした。そこで、学年や大学の垣根を越えて様々な薬学生と交流することで、より充実した学生生活になればと思い、「ファーマリープ」という薬学研究部を立ち上げ、代表として団体を引っ張りました。部員集めには苦労しましたが、30人を超える部員が入り、学園祭での発表や情報交換のためのワークショップを行うなど、活発に活動していました。2013年9月に開催された「第46回日本薬剤師会学術大会」では学生シンポジウムの実行委員長を務めました。これらの活動の中で出会った人たちとは、今でも交流があります。

-学生時代の実習の思い出はありますか?

薬局実習では、薬剤師さんとともにグループホームや特別養護施設を訪問しました。認知症や寝たきりの患者さんを診て、人間の尊厳について考える機会になりましたし、地域医療の現状を思い知らされました。今でこそ、地域包括ケアの重要性が大きくなっていますが、当時はあまり注目されていない中、実習先の薬局は熱心に取り組まれており、とても勉強となりました。一方、病院実習では薬剤師が病棟に常駐するなどの先進的な取り組みを行っていましたので、地域に根差した薬局と対比させながら、自分なりに薬剤師の仕事について考える機会になりました。

-学部時代の学びが、どのように活かされていますか?

薬学研究部の活動の中で、グループワークやSGD(Small Group Discussion)を用いた数多くのワークショップを企画・運営してきました。これらの経験が実際に教育を行う場でも活用されています。卒業研究の内容は現在行っている研究と直結するもので、学部時代の学びすべてが今の財産になっています。

また、同じ薬学教育学研究室の安原 智久 准教授との出会いが、現在の私に大きな影響を及ぼしています。安原先生は薬学研究部の顧問をお願いした先生でもありますし、学部時代から公私にわたりお世話になっています。大変学生思いであり、日本薬学教育学会などでも活躍されている安原先生を目標にしており、日々自己研鑽に励んでいます。

-薬学部の面白さを教えてください!

薬学部のカリキュラムでは、医療における実践力や科学の知識を身につけるとともに、医療者としての使命感や倫理観、コミュニケーション力などを養っていきます。そのために様々な学びの機会が用意されています。また、薬学を学ぶことにより、日常起きている事象について、科学的な視点で考察する力を得ることができます。考察することは医療でのポイントです。ぜひ一緒に薬学部で学んでいきましょう。

-高校生に向けて一言!

自分の興味あることを見つけて、そこに突き進んでください。