その他

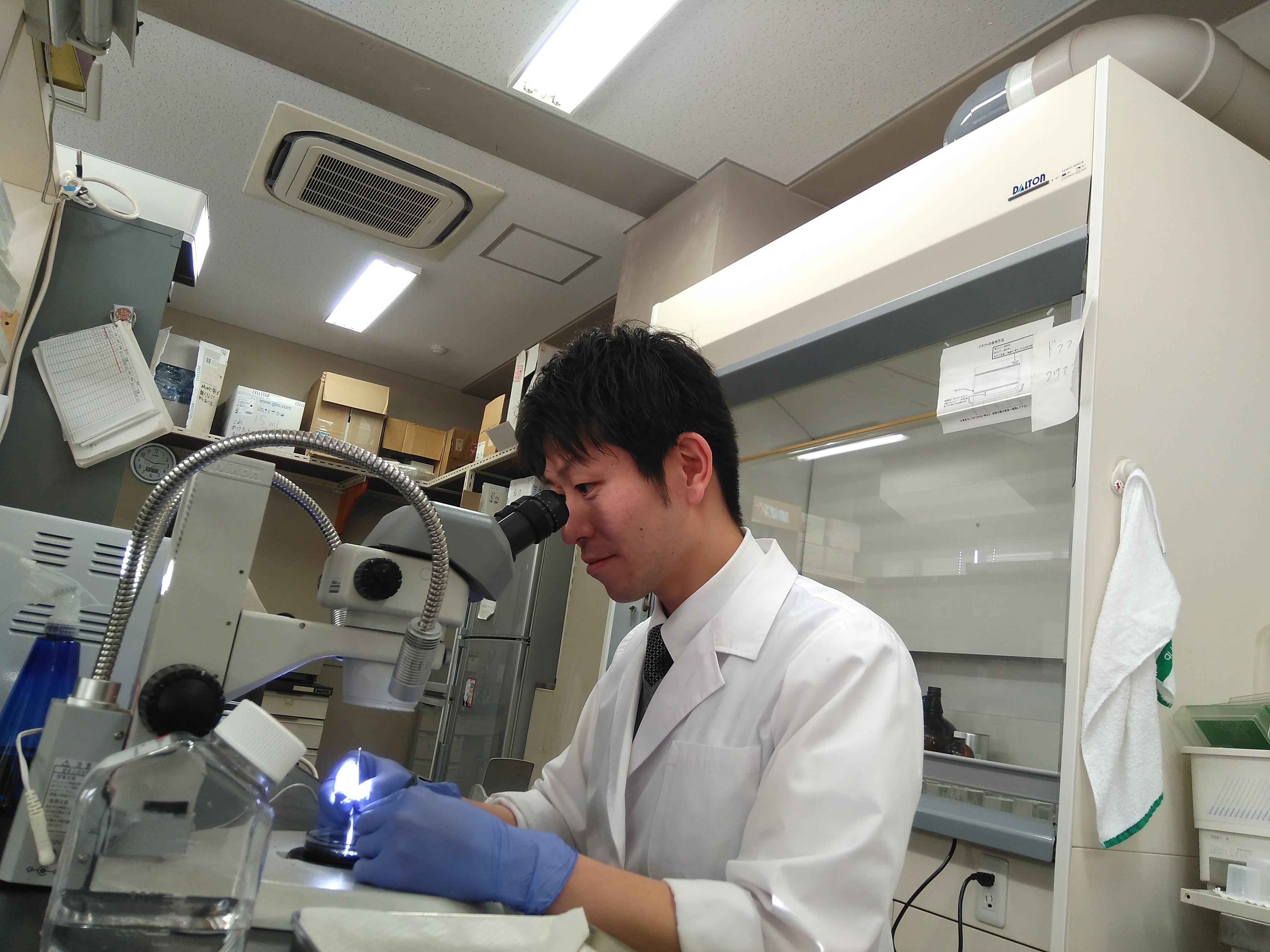

【薬学部】 ラボ☆なう No.8 山口 太郎 講師(薬理学研究室)

薬学部、新コンテンツ「ラボ☆なう」です!!

ラボ☆なう では、高校生の皆さんに、各研究室・分野の研究内容や、学生時代の苦労話、実習の思い出などを紹介します!!

第8回目は、薬理学研究室の山口 太郎 講師です!山口先生は、本学6年制薬学部1期生の33歳。期待のホープです。

それでは、第8回 ラボ☆なう スタートです(^^)

-薬理学研究室では、どのような研究をされていますか?

高齢化社会において、健康寿命を延伸することをテーマに研究しています。具体的には、加齢性疾患による認知症やうつ病、難聴に対する薬物療法についてです。それぞれの病気の成り立ちを理解し、それを阻止するための薬の開発を目指しています。薬理学研究室には4名の教員が所属していますが、それぞれ領域は異なります。私は、10年来、難聴について研究していますが、全員視点が異なるため、思いもよらない成果を生み出すこともあります。

難聴は、高齢化社会が進むにつれてどんどん患者さんが増えています。耳は薬がとても届きにくい器官で、有効な薬が少ないのが現状です。耳に薬が辿り着くには、いくつかの障壁を乗り越える必要があります。では、障壁がある中で、どのように薬を耳に届けるか。これは、薬理学の観点からだけでは、解決できません。摂南大学薬学部には、たくさんの研究室がありますので、薬剤学や薬物送達学、医薬品化学など専門家の意見を取り入れながら、企業や他大学とも共同でその解決策を模索しています。

-学生時代の苦労話を教えてください!

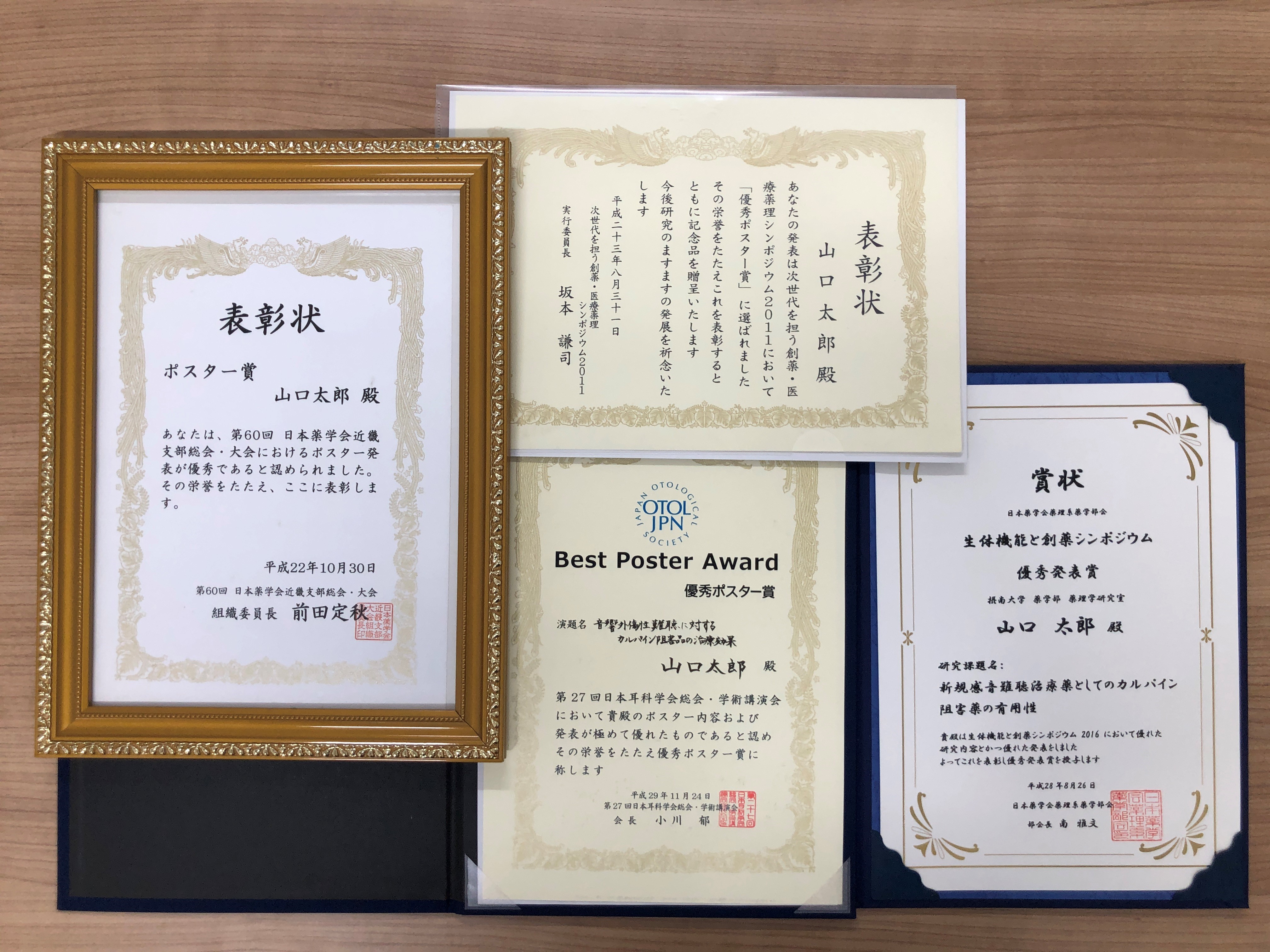

研究が大好きだったので、研究と授業の時間のやりくりに苦労しました。諦めることが嫌いで、すべてに全力を出したい性格なので、研究室に配属となった4年生のときは四苦八苦しました。研究室で研究を続けるにつれ、時間の配分がわかるようになり、研究にどんどんのめり込んでいきました。その結果、通常は卒業研究発表後から薬剤師国家試験対策の勉強に専念するものなのですが、私は国家試験前日も研究に励んでいました(笑)。

研究には終わりがありません。何か成果が生まれれば、必ず新たな疑問が生じます。研究するたびに、疑問が生じ続けるので、日々、悩まされます。けれど、疑問が解決したときは、本当にワクワクする瞬間です。

-学生時代の実習の思い出はありますか?

病院、薬局ともたくさんの経験ができました。6年制薬学部の1期生ということもあり、施設の方々も実習に関して手探り状態でしたが、大変親切に教えていただきました。病院実習終了後に、「実習施設から実習での学びをたくさんの人に知ってもらわないか」と提案を受け、実習で得た知見を学会で発表しました。実習で薬剤師の業務を体験、理解できたことは大きいと思います。

-学部時代の学びが、どのように活かされていますか?

高校生の時に見たテレビ番組で【ガンは治らない】とありました。それを見て、「そんなはずはない。ガンに効く薬を作って、苦しんでいる人を治してあげたい」と思い、薬学部を志望しました。

大きな転機となったのは、1年生で履修した「生理解剖学」の授業です。そこで、耳の解剖について学び、耳には有毛細胞という音を感じ取る細胞があり、それは加齢などで損傷を受けると再生しないと知りました。なぜ再生しないのか?皮膚などのように再生するものと再生しないものの違いは何か?素朴な疑問を持ちました。そこで、4年生の研究室配属時に、耳の研究をしている薬理学研究室を選択し、現在の研究につながっています。

-薬学部の面白さを教えてください!

「薬」のことをいろんな角度から学ぶことができる点が、最大の面白さです。「薬」と一口に言っても薬学部では、化学、物理学、生物学、様々な学問を通じて薬について学習します。また、「薬」はどのように効くか、目的とする場所にどのように薬を届けるか、毒性はあるかなど、様々なことを考える必要があります。幾多の視点から「薬」について学ぶことは、頭を非常に使いますが、そこが魅力だと思います。

-高校生に向けて一言!

素朴な疑問を大切にしてください。