その他

【薬学部】 ラボ☆なう No.9 奈邉 健 教授(薬効薬理学研究室)

薬学部、新コンテンツ「ラボ☆なう」です!!

ラボ☆なう では、高校生の皆さんに、各研究室・分野の研究内容や、学生時代の苦労話、実習の思い出などを紹介します!!

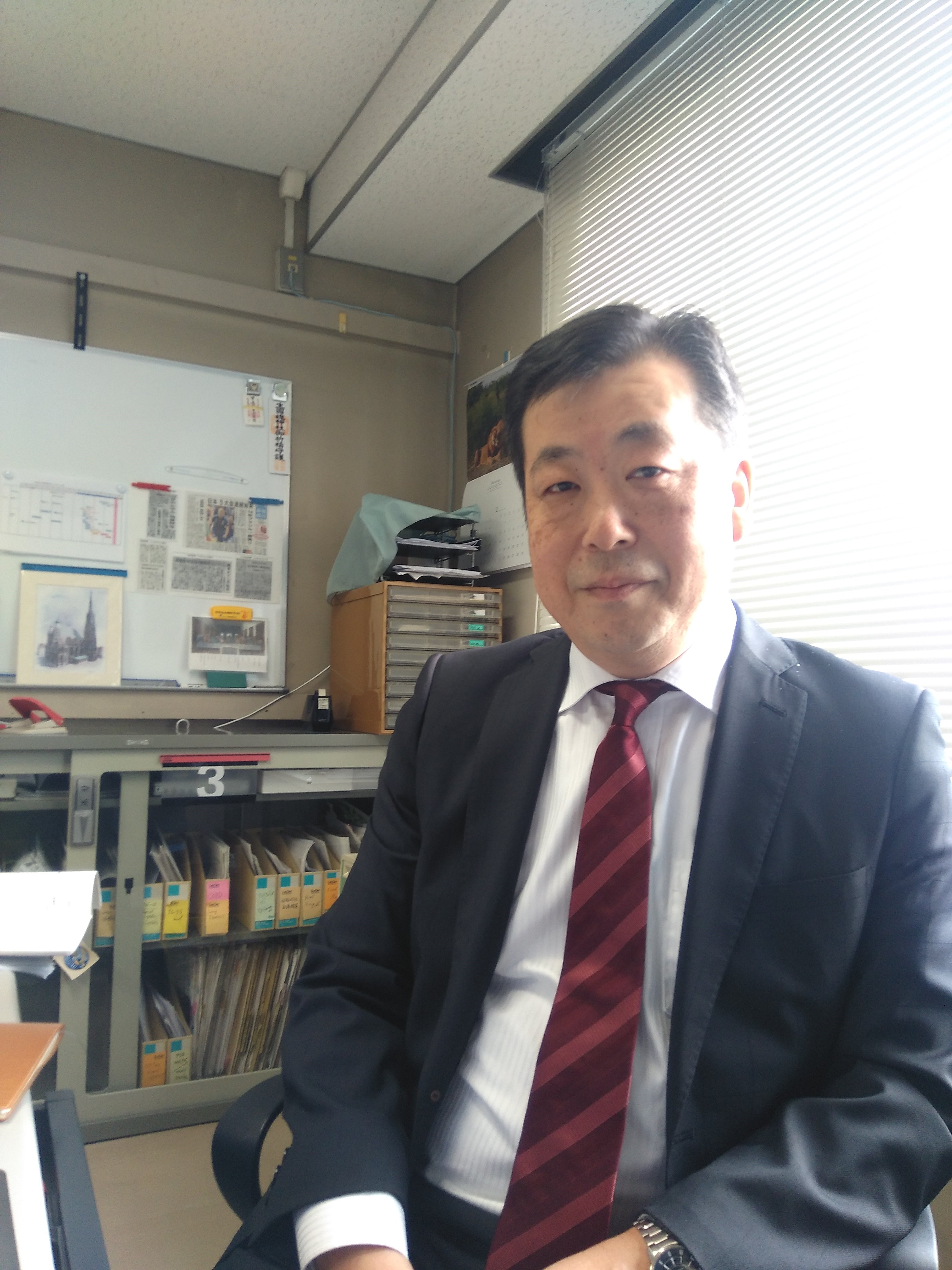

第9回目は、薬効薬理学研究室の奈邉 健 教授です!奈邉先生は、小学生時代から白血球に興味があったそうで、生粋のサイエンティストです。

それでは、第9回 ラボ☆なう スタートです(^^)

-薬効薬理学研究室では、どのような研究をされていますか?

アレルギー疾患にはアトピー性皮膚炎や花粉症など様々なものがあります。その中で、最近は喘息について研究しています。喘息の治療にはステロイド剤の吸入を用いることが多く、実際に吸入されている方も多いでしょう。しかし、ステロイド剤が効かない人が5~10%の割合でおられ、日本では毎年1,500人程度の方が喘息のため亡くなられています。そこで、なぜステロイド剤が効かなくなるのか?原因を分子レベルで究明しています。原因がわかれば、分子ターゲットがわかるため、新薬を開発する際に大変役立ちます。

一方、ステロイド剤が効かないのであれば、もっと量を増やせばいいのではと考える方もいるでしょう。用量を増やせば効果は出るかもしれません。しかし、ステロイド剤には副作用があり、服用により免疫力が下がってしまうことがあります。吸入したことがある人はわかるかもしれませんが、吸入後は必ずうがいが必須です。これは、口腔内の薬剤を洗い流すことで、口腔内の免疫力低下を防ぐためです。

-学生時代の苦労話を教えてください!

大学ではソフトテニス(当時は軟式テニス)に夢中でした。元々、中学時代はソフトテニス部で、全国大会で3位になったこともあります。高校では勉強のため、クラブ活動ができなかったことから、テニスへの情熱が燃え尽きることなく、大学入学後も4年間ソフトテニスをやり続けました。国家試験が4年生の3月にあったのですが、受験3ヵ月前の12月まで現役で大会にも出場していました。その結果、薬学生の全国大会で3位になりました。

苦労したのは、学部時代より大学院生時代です。’しんどい方’と’楽な方’の2択であれば、’しんどい方’を選択すれば何かいいことが待っているのではないかと思う習性があり、大学3年生の3月に修士課程への進学を決意しました。もっと学生のうちに研究を深く行いたいという思いもありました。修士課程では、所属していた研究室は研究範囲がたいへん広く、1つのテーマの研究を深く追求したいという想いと、研究室の運営のために行わねばならない外部機関から委託される研究に追われる現実とのジレンマに苦労しました。しかし、そのおかげで、大動物を含め多くの動物実験の手技ができるようになりました。

-学部時代の学びが、どのように活かされていますか?

学部時代というより大学院に進学したことによって、動物実験の全般を経験することができました。また、自分自身で何でもしようとする傾向が強くなりました。このことは、研究だけでなく実習や講義などの教育にも活かせています。

元々、小学生のころから、理科(とくに人体系)の教科書が好きで、抗原抗体反応や白血球に興味を持った記憶があります。まさに、現在の研究テーマのアレルギー反応は抗原抗体反応に基づくものです。抗原抗体反応とは、抗原とそれに対応する抗体との特異的な結合によって起こる反応のことです。白血球は異物を処理するところが面白い細胞成分です。大人になった今でも、体の不思議には興味がありますし、科学への興味は増すばかりです。研究については、「人で問題になっていることを動物実験で試し、その成果を人に還元する」というサイクルで、病気の予防や治療に役立つことができればと思っています。

-薬学部の面白さを教えてください!

薬学では、(1)クスリを合成すること、(2)有効性を判定しそれがどういうメカニズムで効くのか調べること、(3)人に投与した時にきちんと患部に到達するか調べること、(4)病気の人にどのように投薬すべきか調べること、(5)実際に薬局や病院でどのようにクスリを用いるかの業務、など、研究対象が多岐にわたっています。また、社会や環境も研究対象となります。その中で、私は(2)の「薬理系」と呼ばれる分野です。創薬(クスリを作ること)に向けて、全く違う視点から研究を進めている研究室と異業種交流ができる点が薬学部ならではです。

-高校生に向けて一言!

限界を感じず、自分の可能性を信じ、広く世界に羽ばたく心を持ってほしいと思います。