その他

【薬学部】 ラボ☆なう No.6 倉本 展行 准教授(機能形態学研究室)

薬学部、新コンテンツ「ラボ☆なう」です!!

ラボ☆なう では、高校生の皆さんに、各研究室・分野の研究内容や、学生時代の苦労話、実習の思い出などを紹介します!!

第6回目は、摂南大学OBで機能形態学研究室の倉本 展行 准教授です!倉本先生は、薬学部内のグローバル教育委員長も務められ、教育・研究どちらにも熱心な先生です。

それでは、第6回 ラボ☆なう スタートです(^^)

-機能形態学研究室では、どのような研究をされていますか?

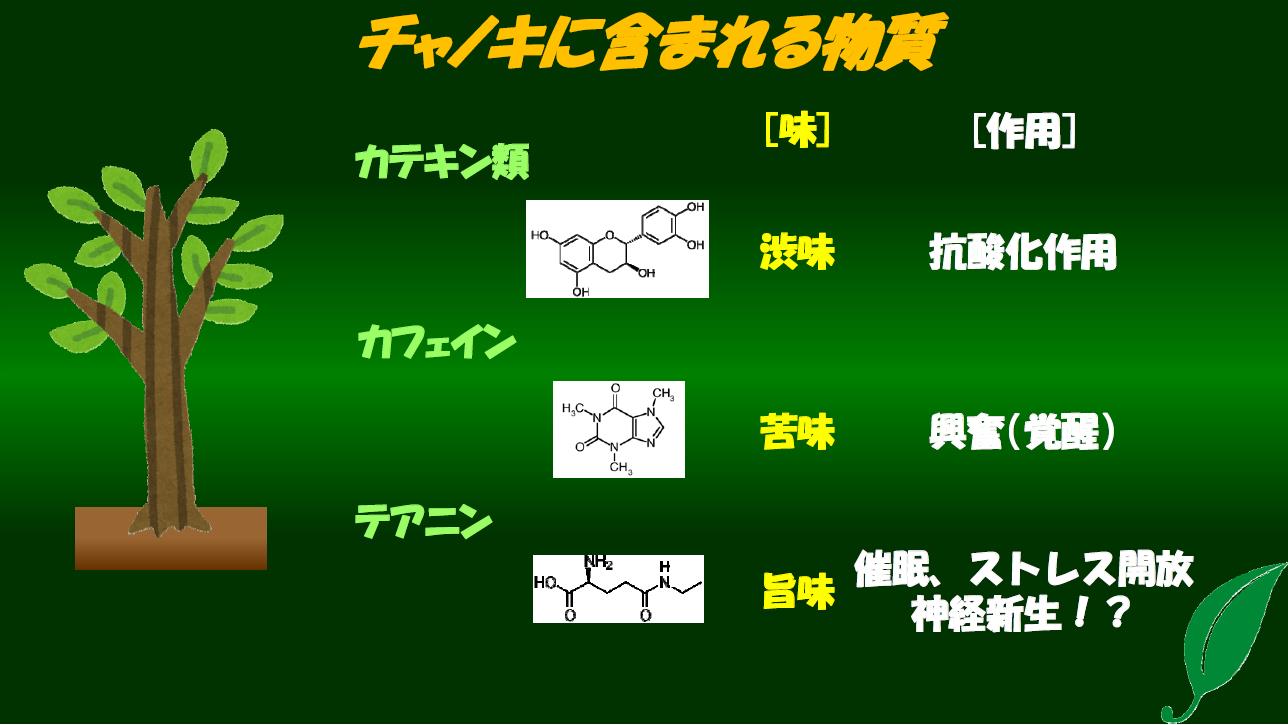

ここ3~4年は、アミノ酸の一種である【テアニン】という成分の研究をしています。この成分は、私たちのごく身近にあるものです。例えば、緑茶にも含まれており、玉露の甘みはテアニンによるものです。睡眠改善やストレス軽減に効果があると言われており、サプリメントとしても販売されています。

元々、学部時代からお世話になっている師匠が、テアニン研究の第一人者でした。師匠は、テアニンが神経細胞を保護し、脳内幹細胞の増殖を保護することに着目し、認知症やアルツハイマーの進行を遅らせる効果があるのではないかと思い、研究をなされていました。

しかし、どのような理由でそれらの効果が発生しているのかは、いまだ解明されていません。そこで、私は、テアニンの分子メカニズムを究明するため、日々研究を行っています。

-学生時代の苦労話を教えてください!

大学院博士前期課程のことです。アメリカで開かれていた国際学会で研究発表を行いました。当時は、博士前期課程修了後、就職しようか、博士後期課程に進学しようか大変迷っていて、複数の薬剤師職の募集に応募しました。国際学会での研究発表を終えた直後、ある一次試験突破の一報が入りました。学会の途中でわざわざ帰国したのですが、残念ながら、苦手な面接試験に足をすくわれました。大変落ち込みましたが「研究を続ける夢をあきらめて良いのか」考える時間ができました。結果、博士後期課程に進むことを決意。博士後期課程の入学願書を出願しました。

ところがその後、全敗したと思っていた別の就職試験の最終試験合格の連絡が来ました。しかし既に研究への熱意が昂っていたので、就職をお断りし、博士後期課程に進みました。今となっては、博士後期課程に進んでよかったと思いますし、全く後悔はしていません。

-学生時代の実習の思い出はありますか?

私は、摂南大学のOBで、衛生薬学科(※)に所属していました。衛生薬学科の実習は風変わりで、大手スーパーの品質管理部門で、果物に異物が入っていないかをチェックする業務を行いました。具体的には、店頭で並ぶアメリカンチェリーに農薬が残っていないかどうかの確認です。薬剤師の業務とは一見関係のないものでしたが、人と違う経験ができたことは、私の財産になっています。

(※)当時の薬学部は、薬学科と衛生薬学科に分かれていました。

-学部時代の学びが、どのように活かされていますか?

学部時代はグルタミン酸細胞内のメカニズムの研究をしていました。これは味の素にも含まれる成分で、神経伝達物質の一つです。記憶の素になる成分で、摂取することで頭がよくなると言われていますが、諸刃の剣でもあり、摂取しすぎると良くないとも言われています。

現在はテアニンのメカニズムを研究していますが、【なぜそのような現象が起こるのか?】という思いは、研究をする上でキーワードになります。このキーワードに巡り合うことができたのは学部時代ですし、学部での学びが現在の研究に活かされています。

-薬学部の面白さを教えてください!

薬剤師は職能が広い職種です。人を助け、職能を発揮する機会がたくさんあります。薬剤師の職能は大きく変化しており、これからもどんどん変わるでしょう。そのような環境の中、開拓者となることができるのが薬学部の魅力です。グローバル化も進み、世界に羽ばたく薬剤師も増えることでしょう。未来は無限大、ジェネラリストになるための素養を身につけることができる学部です。

-高校生に向けて一言!

摂南大学でいっしょに新しい薬剤師色を見つけませんか!?