その他

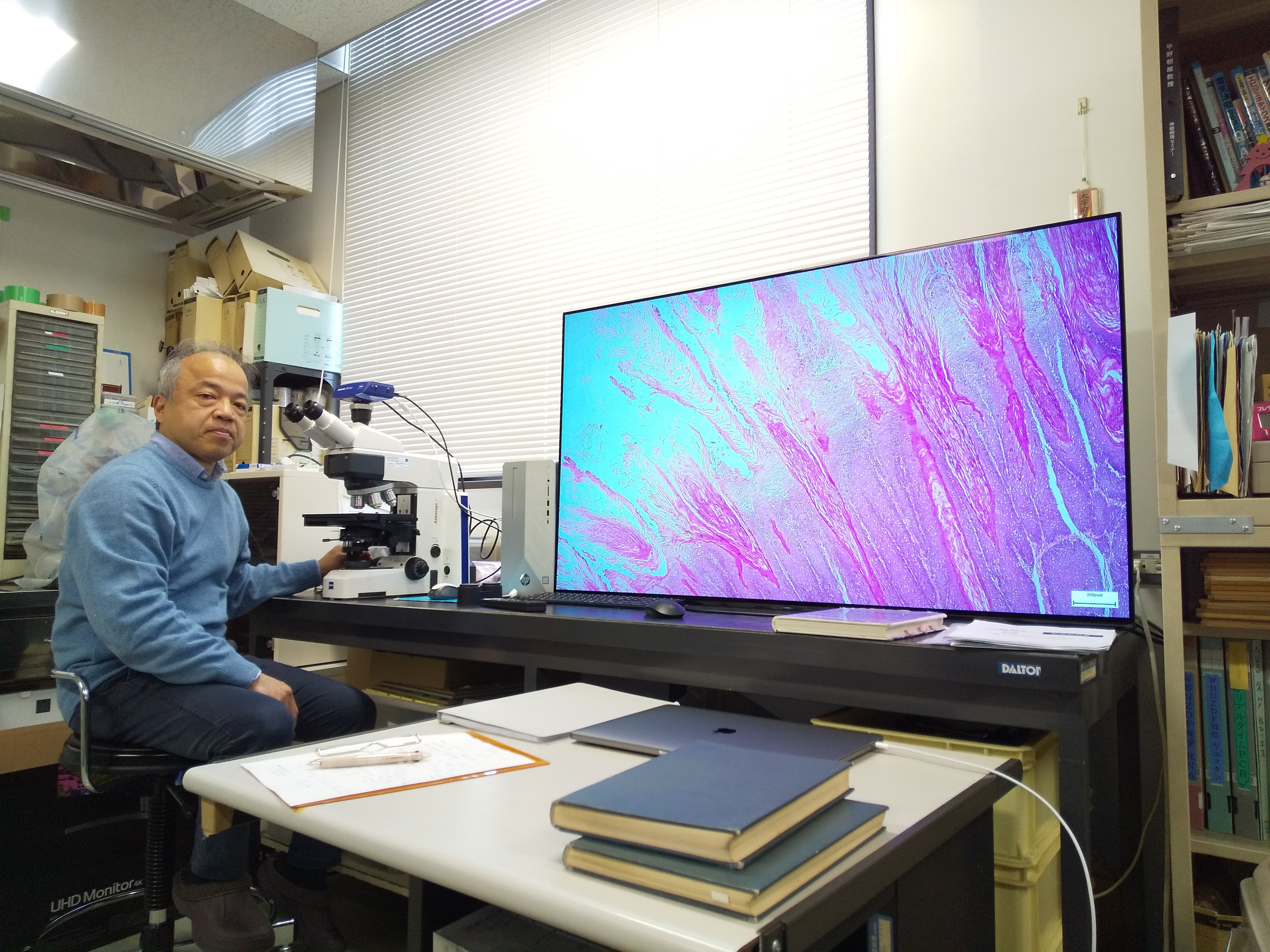

【薬学部】 ラボ☆なう No.11 尾崎 清和 教授(病理学研究室)

薬学部、新コンテンツ「ラボ☆なう」です!!

ラボ☆なう では、高校生の皆さんに、各研究室・分野の研究内容や、学生時代の苦労話、実習の思い出などを紹介します!!

第11回目は、病理学研究室の尾崎 清和 教授です!獣医師の資格をお持ちで、大手乳酸菌メーカーと共同研究し、LG21ヨーグルトに関する特許を取得されたこともある、異色の先生です。

それでは、第11回 ラボ☆なう スタートです(^^)

-病理学研究室では、どのような研究をされていますか?

私たちの研究は、形態学と呼ばれる学問領域です。病理学研究室では、【病気を目で見る】をキーワードにしており、顕微鏡を駆使して、10万倍の世界で、病気を探るため日々邁進しています。現在進めている研究は大きく分けて2つです。

①糖尿病合併症(末梢神経障害)に関する研究

糖尿病末梢神経障害は、糖尿病合併症の一つで、高齢化に伴いその発症率は飛躍的に増加しています。障害の発生機序解明や治療の基礎研究には、動物モデルが必須ですが、ヒトと同様の異常をネズミなどのげっ歯類で見いだすことは困難です。

そこで、様々な糖尿病モデルラットやマウスを用いて、角膜や皮膚などを走行する末梢神経を解析し、ヒトの糖尿病での異常との類似点や相違点をおもに形態学に研究し、糖尿病性末梢神経障害の増悪に関与する因子の評価を可能なモデルの開発を行っています。

②非アルコール性脂肪肝炎に関する研究

非アルコール性脂肪肝炎は、アルコールを病因としないアルコール性肝炎に類似した慢性進行性肝障害で、脂肪肝から肝炎、肝線維化、脂肪性肝硬変を経て更には肝癌へと進行します。

非アルコール性脂肪肝炎の動物モデルは、多く作出されていますが、ヒトのように肥満、脂肪肝、インスリン抵抗性、肝線維化、腫瘍を発症するモデルはほとんど存在しません。そこで、ヒトに類似したモデルマウスを開発し、この動物を用いて増悪化機序の解明、治療法の開発を行っています。

-学生時代の苦労話を教えてください!

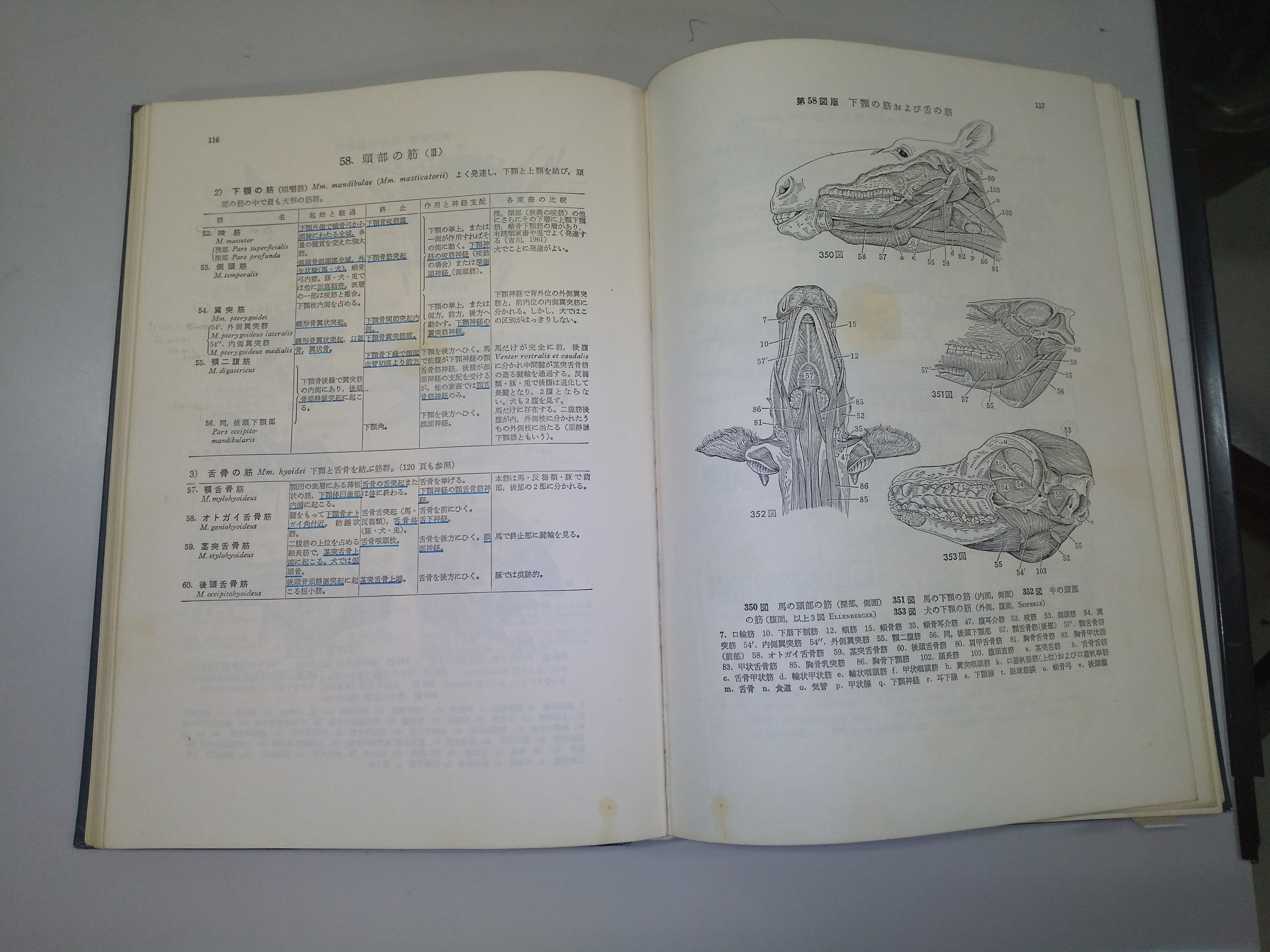

私は農学部獣医学科出身で、薬学と同じように多くの実習を行ってきました。中でも2年生での解剖実習は大変思い出に残っています。毎週火曜日~金曜日、13時から24時まで、ぶっ続けで動物の解剖を行いました。イヌ、ネコ、ニワトリ、ウシ、ウマなど種類は様々です。日々の実習後には口頭試問があり、それに合格できないと、追実習となります。体力の消耗も激しく、極限状態まで追い込まれましたが、友人の支えもあり、解剖実習に合格することができました。合格することで、自信がつき、残りの学生生活も勉学に励むことができました。極限状態まで追い込まれると、人間の本質がわかります。解剖実習を受けた仲間は、同士のような感覚で、現在も親交があります。

-学部時代の学びが、どのように活かされていますか?

物事に対し、集中することの大切さを学部時代に学びました。先ほどお話しした、解剖実習もそうですし、獣医師免許の国家試験対策勉強でも集中力の重要性を学びました。

修士課程2年1月に卒業研究発表会があり、それから2ヵ月必死に勉強をして、2月下旬に国家試験を受験しました。集中力を高めて、研究も勉強も打ち込んだ結果、国家試験にも合格し、合格後研究成果を学会発表することもできました。

-薬学部の面白さを教えてください!

薬学部には多岐に亘る研究室や分野が存在します。いろんな分野に興味がある人の受け皿となることができます。必ずしも理系でなくても対応できる分野ですし、どんな学問領域でも薬学に近い部分があります。摂南大学では大学4年生から研究室配属が始まります。卒業研究は能動的に学習する機会ですので、得意分野を伸ばしてほしいと思います。得意分野はその人が持つ魅力になります。

-高校生に向けて一言!

人の意見を聞く必要はありますが、最後は自分で決めましょう!