その他

住環境デザイン学科が「第9回住環境デザインフォーラム」を開催。建築家塚本由晴教授による講演会と公開講評会

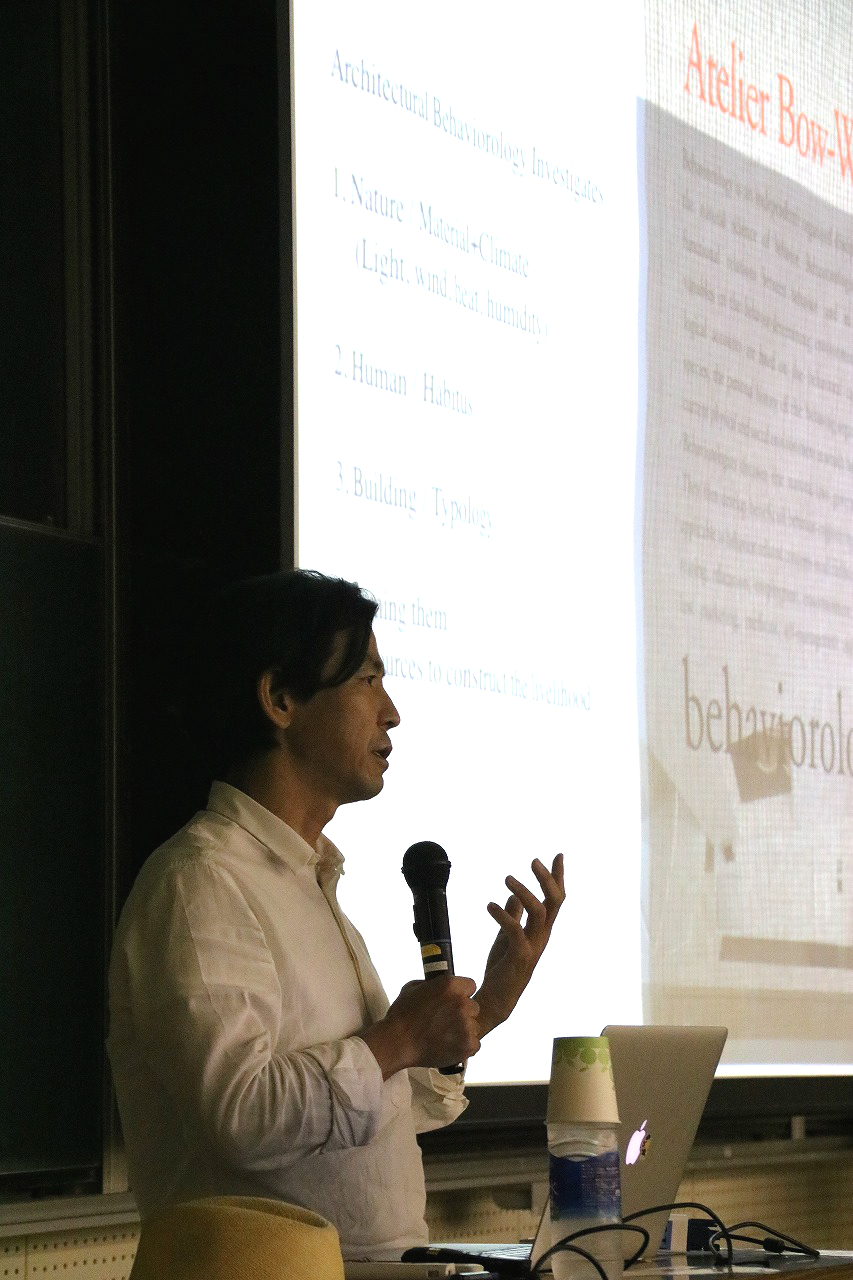

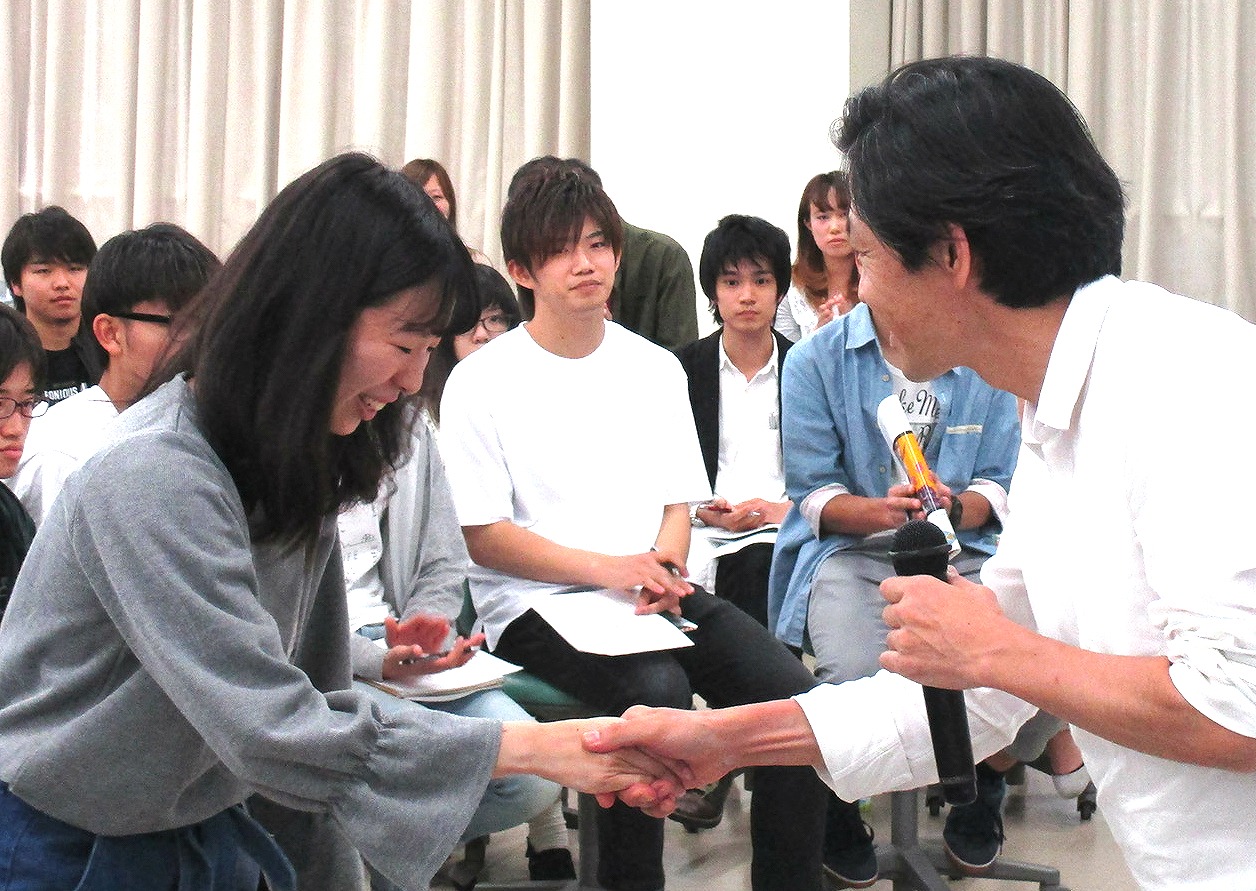

6月9日、理工学部住環境デザイン学科が第9回住環境デザインフォーラムを開催しました。今回は「みやした こうえん(宮下公園・東京都渋谷区)」や「カナル・スイマーズ・クラブ(ベルギー・ブルージュ)」の設計などで、世界的に著名な塚本由晴教授(東京工業大学大学院教授・アトリエ・ワン設立者)を招いて講演会と学生作品の公開講評会を実施。講演会では、人や自然、建築、都市空間を総合的に捉える「建築ふるまい学(architectural behaviorology)」をテーマに、熱、光、風、湿度などが建物の内外でどうふるまうかを指す「自然のふるまい」、朝起きて食事を取り、外出するといった日常的な行動を指す「人間のふるまい」、建物や都市も長期にみれば世代によって形が変わっていく「建物のふるまい」についてお話がありました。塚本教授は「人間のふるまいだけが中心の建築設計では環境を破壊してしまいます。さまざまなふるまいを良好な状態へと導く建築を考えることが大切です」と話されました。この講演会には建築学科の学生たちも多く参加。住環境デザイン学科4年の片牧葵さんと石井冴佳さんによる司会進行で行われた質疑応答では、両学科から具体的な質問が飛び交い、教室は学生たちの知的好奇心と熱気に包まれました。

また、講演会に先立ち行われた、3年生の授業「設計演習Ⅲ」の公開講評会では、「新しいコモンをつくる試み‐多世代交流のための公園と建築」という課題に対して、学生たちは萱島地域の人々が必要に応じて立ち寄り、共に豊かな時間を過ごすための開かれた居場所の創出について、自らの創意工夫と感性を模型や図面を使って説明しました。大学院生の大塚悠平さんと門脇春佳さんが司会進行する中、質疑応答では、塚本教授をはじめとする建築設計の専門家からの鋭い質問に対してひるむことなく、自身の発想や設計に込めたポイントを熱心に解説していました。優れた作品には「塚本由晴賞」が贈られ、最優秀賞に松本弥夕さん、優秀賞に細川正貴さんと椿和子さんが選ばれました。公開講評会は少人数制で行われたため、塚本教授の表情や気持ちがダイレクトに伝わり、学生たちは大いに刺激を受けた様子でした。

住環境デザイン学科オリジナルサイトにも同フォーラムの記事を掲載していますのでご覧ください。http://www.setsunan.ac.jp/led/topics/3836/