その他

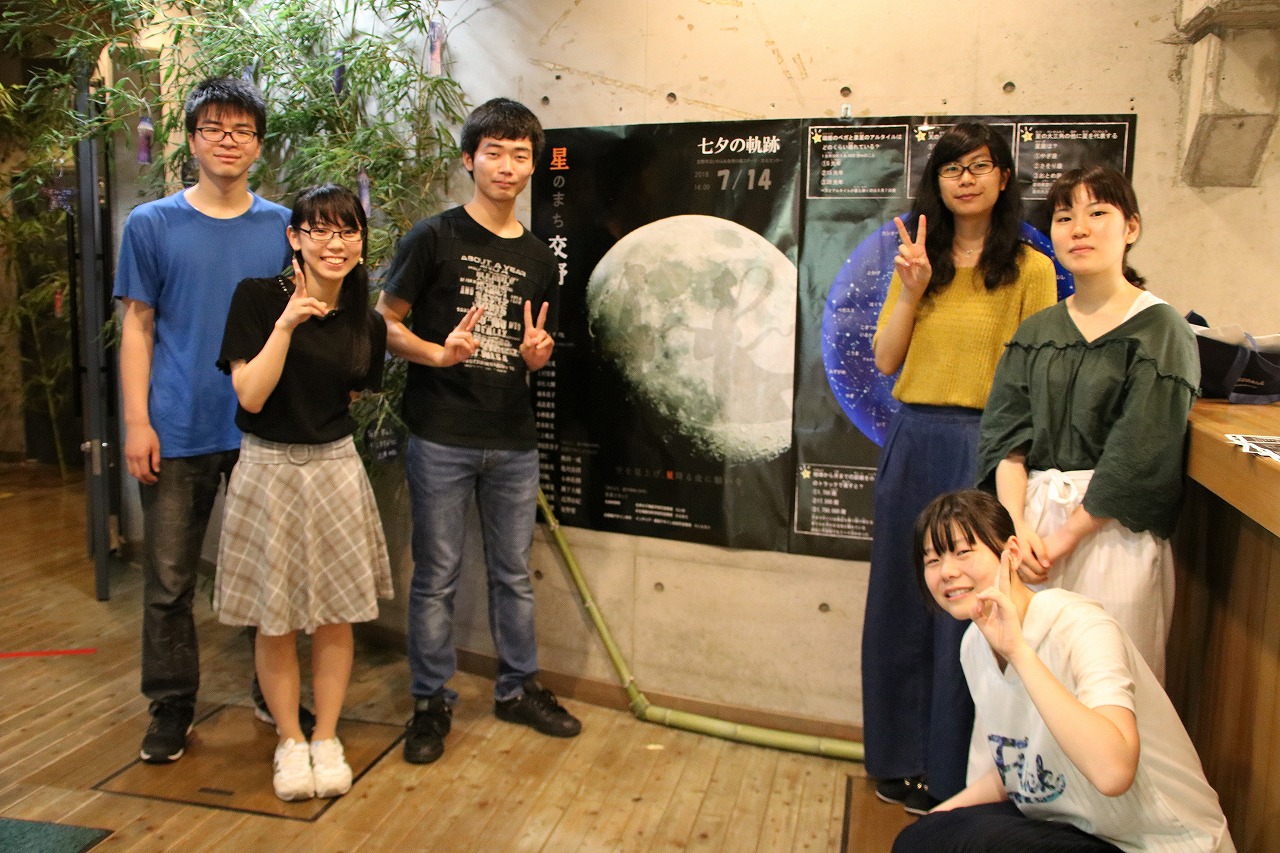

「星のまち交野」でPBL学生がプラネタリウム投映会を開催

PBLプロジェクト「伝えよう、星の神秘と科学」のメンバーが7月14日、交野市立いわふね自然の森スポーツ・文化センターで同市内の小学生を対象にプラネタリウム投映会「星のまち交野 七夕の軌跡」を開催しました。当日は小学校1~3年生約20人が参加しました。

投映会は、生命科学科の尾山廣教授と松尾康光教授の指導のもと、プロジェクト参加メンバーと交野市教育委員会が企画、運営。同所の約10年間停止していたプラネタリウムを手動で稼働させる計画に取り組み、21人の学生が奮闘しました。理科教育の学習用投映プログラムの製作では同市の七夕の歴史を知るため星田妙見宮を訪れたほか、操作マニュアル制作の準備では類似のプラネタリウムを使用している神戸市立青少年科学館からレクチャーを受けました。

投影会に先立ち、住環境デザイン学科インテリア・建築デザイン史研究室(指導教員:川上比奈子教授)の学生による空間演出があり、小学生たちが星や星座に慣れ親しむように、願い事を書いた星型・惑星型の短冊を笹に飾り、12星座のシールを小学生自身で選び、貼って楽しむイベントが行われました。その後、笹で囲まれた空間からプラネタリウムへ入り、投映会がスタート。プラネタリウム投映では「星のまち交野」の愛称を持つ同市に言い伝えられている「七夕伝説」の解説や、夏に北半球で見られる星座「夏の大三角(ベガ、デネブ、アルタイル)」などのクイズを出題するなど、小学生たちに星への関心を持ってもらうようなプログラムを構成し、小学生が元気よくクイズに答える場面もありました。プラネタリウムから映し出される満天の星に、小学生らは「とてもきれい!」「この星見たことある!」と声を弾ませました。

投映会で進行役を務めた鍋島優夏さん(生命科学科3年)は「天体が好きで、プラネタリウムを使って小学生に星について教えたいと思ってこのPBLを履修しました。子どもたちが楽しそうに私たちの話を聞いてくれて、これまでの苦労も吹き飛びました。これからも星に関心を持って、実際に夜空を眺めて今日の話を思い出してくれたら嬉しいです」と話しました。