その他

「琵琶湖・淀川流域圏シンポジウムin大阪」を開催

5月18日、大阪工業大梅田キャンパスで「琵琶湖・淀川流域圏シンポジウムin大阪」を開催しました(主催:琵琶湖・淀川流域圏シンポジウム実行委員会。共催:摂南大学Smart & Human淀川水系総合研究プロジェクト)。当日は研究者や一般市民約90人が参加し、都市環境工学科の石田裕子准教授が総合司会を務めました。

琵琶湖・淀川流域圏の治水、環境、文化を考える本シンポジウムは、主催者代表で長年淀川の流域連携活動を行っている澤井健二名誉教授と八木紀一郎学長の挨拶を皮切りにスタート。独立行政法人水資源機構日吉ダム管理所前所長の今井敬三氏が「平成30年7月豪雨における日吉ダムの操作とその後の対応について」をテーマに、日吉ダムの洪水時における防災操作や洪水調節、ダムの効果などについて解説しました。

続いて、京都大防災研究所水資源環境研究センターの竹門康弘准教授が「淀川流域の河川環境について~人為的環境改変の現状と河川環境保全の課題~」をテーマに講演。淀川水系の特徴や淀川水系における現状と対策について河川改修前後の環境変化や治水・利水・環境の課題などについて話しました。

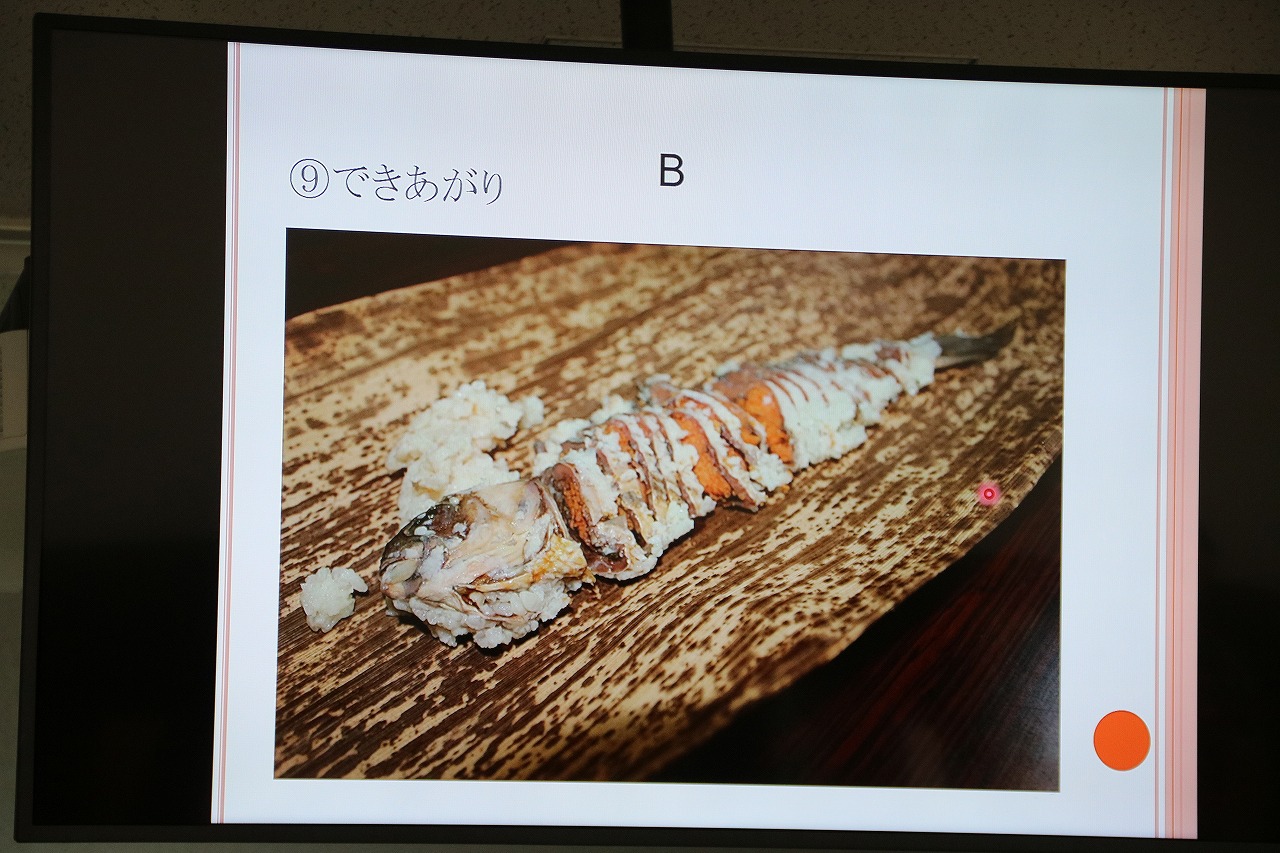

文化面においては、滋賀県琵琶湖博物館専門学芸員の橋本道範氏が「フナズシにみる琵琶湖地域固有の文化と生態系」をテーマに講演を行いました。滋賀県の名産品として知られる鮒ずしの歴史や製造工程などについて話し、「鮒ずしは琵琶湖の地域固有の生態系とかかわる地域独自の文化であり、多様な工夫が独自の文化を今後も持続させていく原動力となる」と歴史ある食文化の重要性を訴えました。講演後の総合討論では、参加者がそれぞれの講演者と活発な意見交換が行われ、総評で経済学科の後藤和子教授が「本日のシンポジウムで出た議論、意見などを踏まえ、今後も淀川水系に関する研究を続けていきたい」と締めくくりました。