経済学部

摂南経済ゲストレクチャーで狂言師・茂山千三郎氏が「日本人の和らい」を伝授

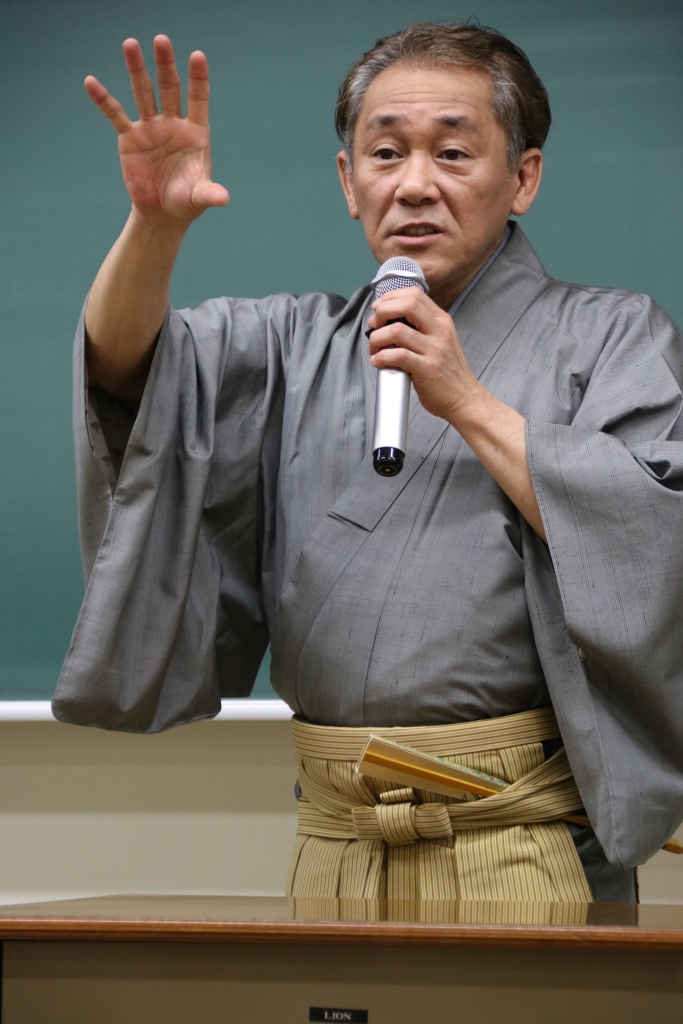

6月5日、摂南経済ゲストレクチャー(後藤和子教授担当)において、狂言師の茂山千三郎氏をお迎えし、「日本人の和らい」についてご講演いただきました。

能楽(能と狂言)は、約650年前に、寺社の境内で演じられたのが始まりであること、そのため、屋外でもよく見えるように、様式的な演技になったということです。緊張感のある動作をする能に対して、狂言は緊張を緩和するコミカルな台詞劇です。笑いのほとんどない緊張感ある能と能の合間に狂言を入れることによって、観客が舞台を楽しめる工夫がなされています。能と狂言の対比を、泣く、笑うという演技を交えて具体的に解説していただきました。

茂山氏は、能楽の様式的動作(型)は、見る者の立場に立って考えられていること、動作の基本にある腰を落として胸を張る(ためる)姿勢は、農耕民族であった歴史を反映していると指摘されました。狩猟民族や騎馬民族が天の神に祈るのに対して、農耕民族の神は自然(地面)に宿ること、そのため、農耕民族は神のいる地面に近づく動作が基本になったことも教えていただきました。

ところが、京大総長の山際寿一先生によると、「ためる」という所作はゴリラの姿勢に似ているとのこと。思わぬ話の展開に驚き、日本人とアメリカ人観客の反応の違い等に、なるほど「日本人の和らい」というテーマの奥深さに気づかされました。迫力ある演技を交えたご講演に、学生らは食い入るように聞き入っていました。