その他

【薬学部】 ラボ☆なう No.2 西田 健太朗 講師(統合薬学分野)

薬学部、新コンテンツ「ラボ☆なう」です!!

ラボ☆なう では、高校生の皆さんに、各研究室・分野の研究内容や、学生時代の苦労話、実習の思い出などを紹介します!!

第2回目は、枚方産学公連携プラットフォーム主催 健康沿線トークカフェなどで、一般市民に対しても、わかりやすい講演に定評のある西田 健太朗 講師です!西田先生は、薬学教育センター統合薬学分野で研究されるとともに、物理学の授業を担当されています。

それでは、第2回 ラボ☆なう スタートです(^^)

-統合薬学分野では、どのような研究をされていますか?

大学院を修了後、大学病院で勤務していました。薬剤師として働く中で、臨床で問題になっていることを薬学的視点で解決したいという思いから、大学教員になりました。

現在、寝たきり患者の床ずれ(正式には「褥瘡(じょくそう)」)や抗がん剤による皮膚障害に関する基礎研究を行っています。具体的には、床ずれができやすい場所(仙骨部)に特殊な光を当てることで、床ずれの予防や改善を可能にしたいと考えています。このきっかけは、物理学の講義を行う中で”光”の持つ可能性を再認識したからです。今では、企業とコラボして進めています。患者さんはもちろんのこと、介護している方の負担を少しでも減らしたいという強い思いを胸に、研究室のメンバーとともに日々の研究に励んでいます。

-学生時代の苦労話を教えてください!

私の学生時代の薬学部は4年制だけでした。4年生の11月まで卒業研究していたので、卒業試験や国家試験の勉強は4年生の12月から約4ヶ月間頑張りました。当時一人暮らしをしていたのですが、どうしても集中力が続かないときは、金閣寺の近くにある私設図書館に行って夜中の閉館ギリギリまで勉強していました。

しかし、国家試験直前の模試で、合格ラインに大きく届かないE判定だったのです。模試を受けたときは手応えも感じていただけに、かなり落ち込みました。ただ、やるだけのことはやったのだから、これまで勉強を頑張った自分を信じて勉強を続け、無事に合格できました。

-学生時代の実習の思い出はありますか?

病院で2週間実務実習を行いました。当時の思い出と言えば、とにかく最初の3日間ほどは、ずっと立ちっぱなしだったので、足がパンパンになったことです。あまりに強烈な思い出でした。ただ、不思議なことに、実習の後半になると、足の痛みは感じなくなりました。

大学院に進学し、修士課程で6ヶ月間の実務実習を大学病院で行いました。そこで、臨床研究を進めるためには、研究の基盤や環境が整っている大学病院で就職したいという思いが湧き、その後、大学病院に就職しました。

-学部時代の学びが、どのように活かされていますか?

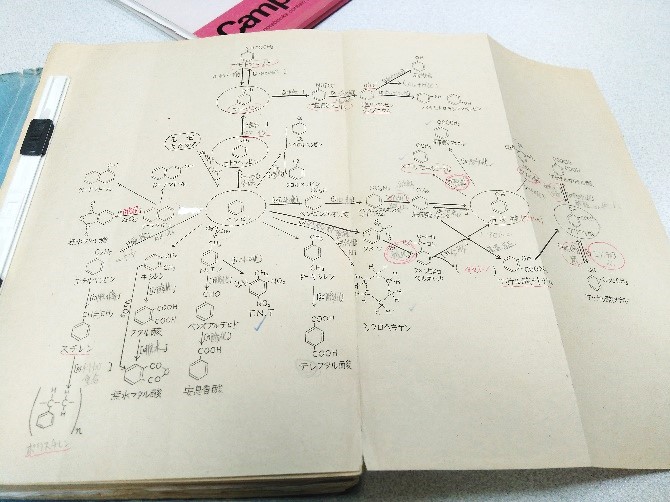

卒業研究に出会うまで、勉強とは【板書を写しながら、先生の話を聞いて、試験の1ヶ月前になるとエンジンがかかって、教科書を読んで板書したことを必死に理解する】ことの繰り返しでした。その認識を変えたのが“卒業研究”です。卒業研究で、細胞を培養するなど実際に手を動かして実験することで、1、2年生のときに学んだことが『こんな意味だったんだ』と初めて生命現象を体感しながら理解することができました。今でも、学部時代の教科書や講義ノートを見返すことがありますし、講義や研究でのヒントとなっています。高校時代の授業資料も残しているのですが、そこに載っている【ベンゼンからの反応一覧表】は私の宝物です。今後、どんなに良い本が出てきたとしても、私にとってはこれらが知識の基盤ですし、絶対に欠かすことはできません。

-薬学部の面白さを教えてください!

さまざまな生命現象は、偉人たちがそれらの普遍性に気づき、科学的に証明してきた原理・原則によって解き明かされてきています。薬学部では、これらの原理・原則に関して、有機化学、物理化学、分析化学、生化学などさまざまな“化学”を人の健康・命に活かすために学んでいます。さらに、卒業研究では、さまざまな“化学”を駆使して、未知の現象を論理的に考えながら予想し、実験を通じて検証する点が面白いところです。

化学と聞くと、理工系のイメージがあるかもしれません。薬学部では、薬を創る研究だけではなく、人の健康や命に焦点を当てた研究も行われています。そのため、薬剤師はさまざまな“化学”を極めた医療従事者として、社会で活躍することができます。

-高校生に向けて一言!

迷いのない夢を持ってください。