その他

【薬学部】 ラボ☆なう No.10 南 景子 助教(薬剤学研究室)

薬学部、新コンテンツ「ラボ☆なう」です!!

ラボ☆なう では、高校生の皆さんに、各研究室・分野の研究内容や、学生時代の苦労話、実習の思い出などを紹介します!!

第10回目は、薬剤学研究室の南 景子 助教です!南先生は、中学生時代インフルエンザに罹った際に、薬局で処方された薬を服用するとすぐに回復したことから、自身でもそのような薬を開発したいという思いで薬学部への進学を決意されました。

それでは、第10回 ラボ☆なう スタートです(^^)

-薬剤学研究室では、どのような研究をされていますか?

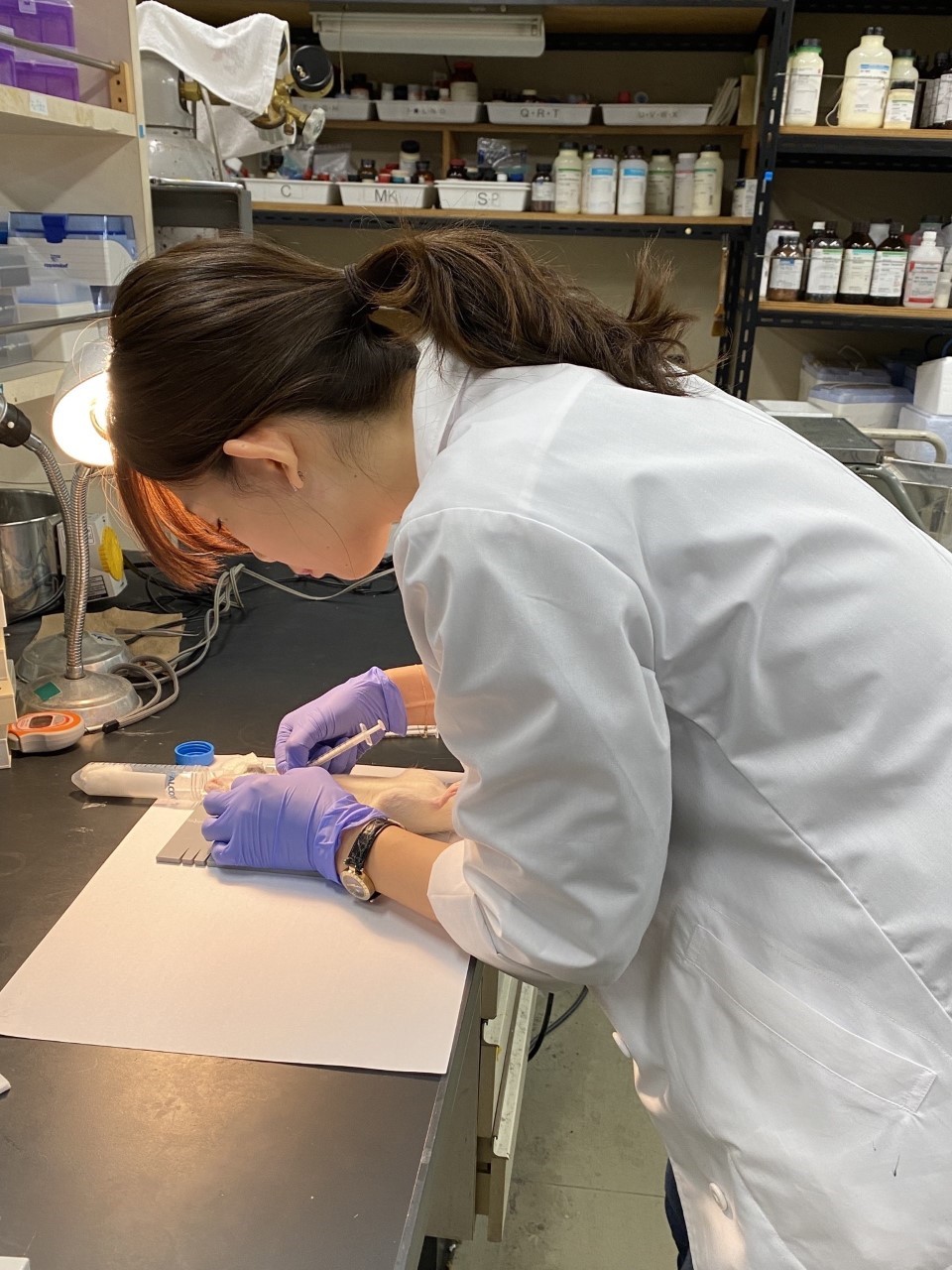

私の研究テーマは【薬物の吸収を高める】ことです。薬剤を投与する際に注射が用いられることがありますが、皮膚を傷つけてしまうため、なるべく避けたいと考えています。注射が嫌で号泣するお子さんも多いですね。経口剤(錠剤や水溶剤)のほうが何かと便利です。ただ、市販薬の7割は難水溶性で、体内でうまく薬が溶けず、薬剤が小腸から吸収されません。

そこで、私はリポソームという人の細胞膜と同じ成分に注目しました。これは有害性がなく、すでに市販薬にも使われている成分です。そこで動物実験で検証したところ、薬剤成分だけをリポソームで包むことで、小腸からの吸収率を上げられることが判明しました。粉末を水で服用した場合に比べ、大幅な(約10倍)増加と言えるでしょう。

研究の根底にあるのは、糖尿病の患者さんがインスリンの注射にご苦労されていることに衝撃を受けたことです。インスリンは腹部に注射しますが、人目につかないよう、少し隠れて注射される方が多いです。経口剤であれば、そのような思いをする必要はないのに・・・と感じ、利便性の高い経口剤の開発に取り組んでいます。

-学生時代の苦労話を教えてください!

私が通っていた大学では、一部授業科目での配付資料が英語のみでした。そのため、友人に写させてもらったとしても理解ができません。休んでしまうと、もう授業についていけなくなるので、必死に勉強しました。

また、卒業研究が6年生の12月まで行われていました。国家試験対策勉強だけにつぎ込めるのは、実質2ヵ月間だけですので、集中力の維持には気を付けました。研究の合間を見つけては、試験勉強を行う日々でした。メリハリが大切になりますが、この時期を乗り越えたおかげで、時間配分が上手になったと思います。

-学生時代の実習の思い出はありますか?

特に病院実習が思い出深いです。大学病院に55日間配属されたのですが、後半の病棟実習でALS(筋萎縮性側索硬化症)や肺移植といった難病の方と関わることができました。ALSとはドラマの影響でご存知の方も多いと思います。神経内科での実習で、ALSの患者さんに対する処方薬が15種類と大変多かったこともあり、何とかして減らすことができないか、薬剤師だけでなく医師なども含んだカンファレンスで意見交換を行いました。その際、今後どのように治療していけばいいか医師に直接提案する機会にも恵まれ、大変貴重な経験をすることができました。

-学部時代の学びが、どのように活かされていますか?

私は学部時代、アメリカのFDA(厚生労働省のような省庁)が作成している副作用データベースに記載されている内容が、正しいかどうかを解析する研究をしていました。ビッグデータの解析です。その後、縁あって摂南大学薬学部に着任したのですが、薬剤学がバックグラウンドではないので、お役立てできるかどうか不安を感じていました。しかし、山下伸二教授をはじめとする研究室の先生や学生にも支えられ、何とか今に至っています。

その際、【0からのスタートでも、継続して努力することが大事】と感じたのですが、この根底には大学時代のバスケットボール部での経験が生きています。1つ上の学年は結構強く、3部リーグから2部に昇格しました。しかし、先輩が引退し、自分たちの学年の代になった初戦で、同じ2部リーグのチーム相手に100点近い差をつけられて敗れました。もともと相対的に背も低く、体格差があったものの大変ショックな結果で、どうすれば差を埋めることができるか考え抜きました。その結果、最後の大会で同じチームに対し、競り合うまで成長することができました。勝てれば最高だったのですが、【0からのスタートでも、継続して努力することが大事】と感じ、今に活きています。

-薬学部の面白さを教えてください!

薬剤師は薬のエキスパートです。臨床で、薬物治療で困ったときに応えられるのは薬剤師しかいません。副作用など薬に関するトラブルの相談相手なら、薬剤師が適任です。これは、物理化学や生物化学、薬物動態など薬に関して、あらゆることを知っているためです。

-高校生に向けて一言!

人生長いので、長いスパンで、自分が何になりたいかをじっくり考えて、それに挑戦してほしいと思います。