その他

【薬学部】 ラボ☆なう No.14 伊藤 潔 教授(生物系薬学分野 生化学研究室)

薬学部、新コンテンツ「ラボ☆なう」です!!

ラボ☆なう では、高校生の皆さんに、各研究室・分野の研究内容や、学生時代の苦労話、実習の思い出などを紹介します!!

第14回目は、生物系薬学分野 生化学研究室の伊藤 潔 教授です!伊藤先生は子どもの頃から機械を分解することが大好きで、その好奇心が現在の研究にも繋がっているそうです。

それでは、第14回 ラボ☆なう スタートです(^^)

-生化学研究室では、どのような研究をされていますか?

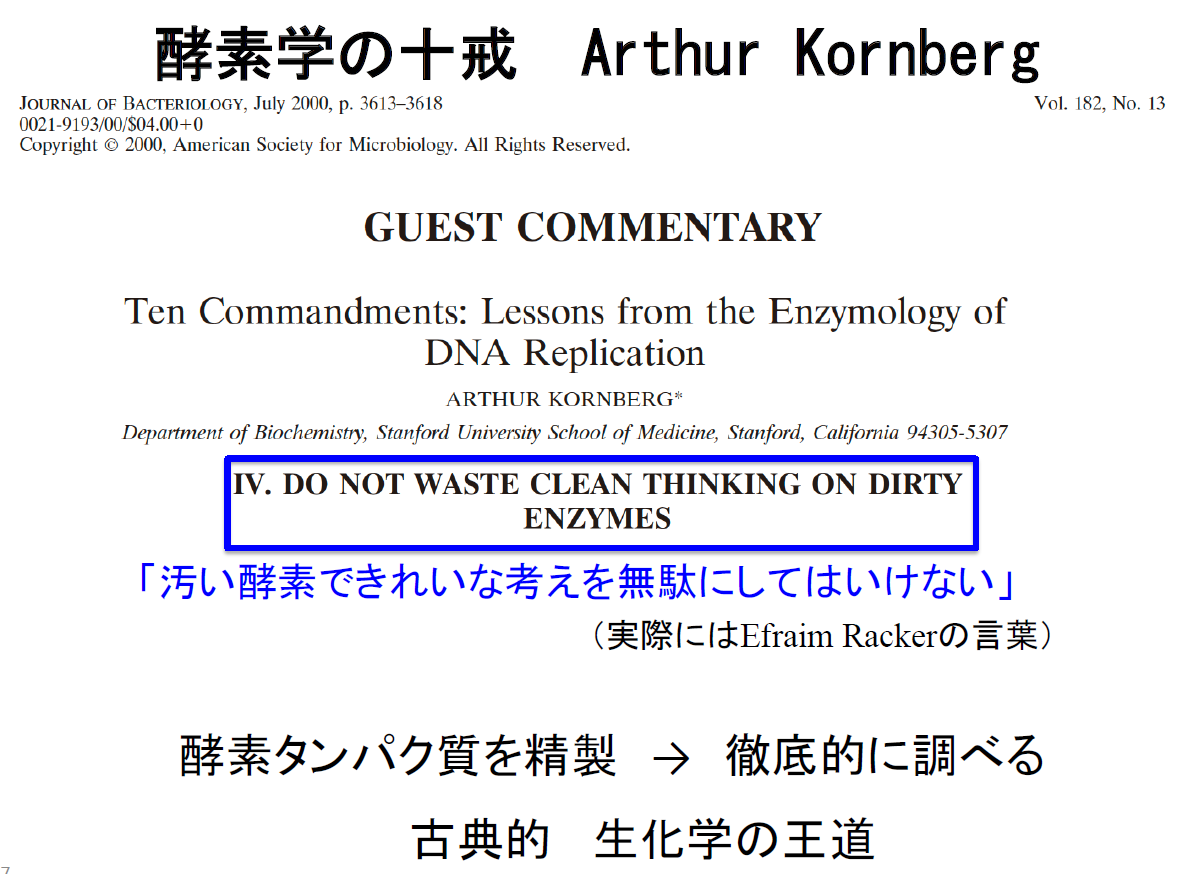

アミラーゼなどに代表される【酵素】について研究しています。酵素は、生体内の化学反応の触媒となる物質です。酸化反応や加水分解反応などは、理科の授業で聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。これら化学反応には酵素という物質が大変関係しています。では、どういう風に酵素が働いているのか?それを実際に見たいと思い、研究を進めています。

では、実際にどのように見るかについて説明します。酵素はかなり小さい(いろいろですが5〜20nm程度:1mmの10万分の1=10nm)ので肉眼では到底見えません。顕微鏡を使ってもわからないことが多いです。(ウイルスなどは電子顕微鏡で観察可能ですが、酵素分子は見えるか見えないかという)原子レベルの大きさなので、私たちはX線を使って観察しています。X線はレントゲンでよく用いられていますね。酵素分子の結晶にX線を当てると、回折像というスポットが観察でき、そこから原子がどう並んでいるかがわかります。そうすることで酵素を見ることができます。

最近では、歯周病菌に関係した酵素の研究を行っており、歯周病菌を阻害する(歯周病を防ぐ)薬の開発ができるよう毎日頑張っています。

-学生時代の苦労話を教えてください!

大学院での研究が大変苦労しました。修士課程で所属した研究室は、新任の教授の先生と修士学生である私の2名体制でした。そのような中、毎週、研究セミナーというものがありました。外国語で書かれた研究論文について内容をまとめ、発表を行うというもので、新人院生には負担の大きいものでした。当時、本当に気が重かったです。ただ、今になっては”鍛えていただいた”という感謝の想いしかありません。

笑い話ですが、修士課程の途中、研究室に新しく助手の先生が着任されました。これで、毎週行っていた研究セミナーでの発表が、私と助手の先生の輪番制となり、発表が2週間に1回に減ると喜んでいたのですが、実際には毎週の発表者が1人から2人になっただけで、毎週発表することに変わりはありませんでした。当時の教授の先生の退職記念パーティなどでその話をしましたが、大うけで、鉄板ネタになっています(笑)。

-学部時代の学びが、どのように活かされていますか?

恩師の先生には、細かい部分も理解できるようきめ細やかな指導をしていただきました。うわべだけでなく、中身も理解できるよう、研究指導に力を注いでもらいました。

本学に着任してからは、1,2年生への基礎科目を担当していますが、(国家試験対策に主眼を置いていますが、試験勉強においても)、恩師に指導いただいたように、学生に理論的に理解してもらえるような指導を心掛けています。

-薬学部の面白さを教えてください!

薬学部にはいろんな人がいます。私自身、小さい頃から、数学、物理、化学、生物と理系分野の授業が大好きでした。子どもの頃から、機械を分解するのが趣味で、機械の仕組みについて興味がありました。分解して、元通りにならないことも多々ありましたが(笑)。

薬学部では、数学、物理、化学、生物など理系分野に関連する授業がたくさんあります。どんなことに興味があっても、それに近い分野があるので、道は見つかると思います。

-高校生に向けて一言!

必要以上に周りを気にするのはやめましょう!

やりたいことはとことん熱中してやってみましょう!