その他

阪神大震災から25年。改めて防災を考える。「第15回住環境デザインフォーラム」を開催

住環境デザイン学科自然災害防災研究グループは1月31日、寝屋川キャンパスで「第15回住環境デザインフォーラム 寝屋川市住民の防災意識に関するアンケート調査報告会」を開催しました。近年、日本は昨年の台風15号、19号をはじめ、一昨年の大阪北部地震や西日本豪雨など、物的、人的に甚大な被害を受けました。これを受け同グループは昨年11月に「寝屋川市民の方への災害と防災に関するアンケート調査」を実施。2500人を超える市民の回答集計結果について同学科の学生らが報告を行いました。

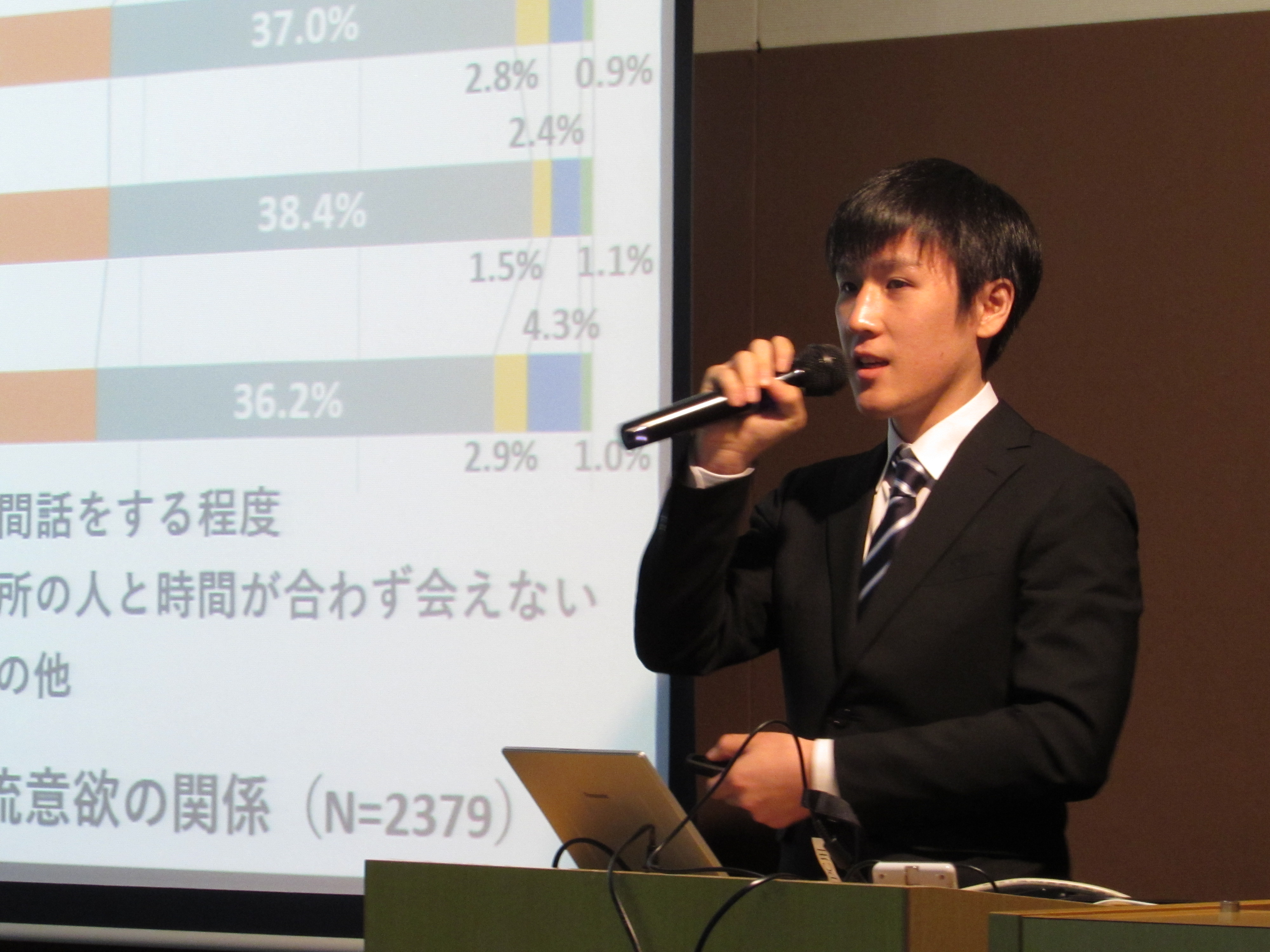

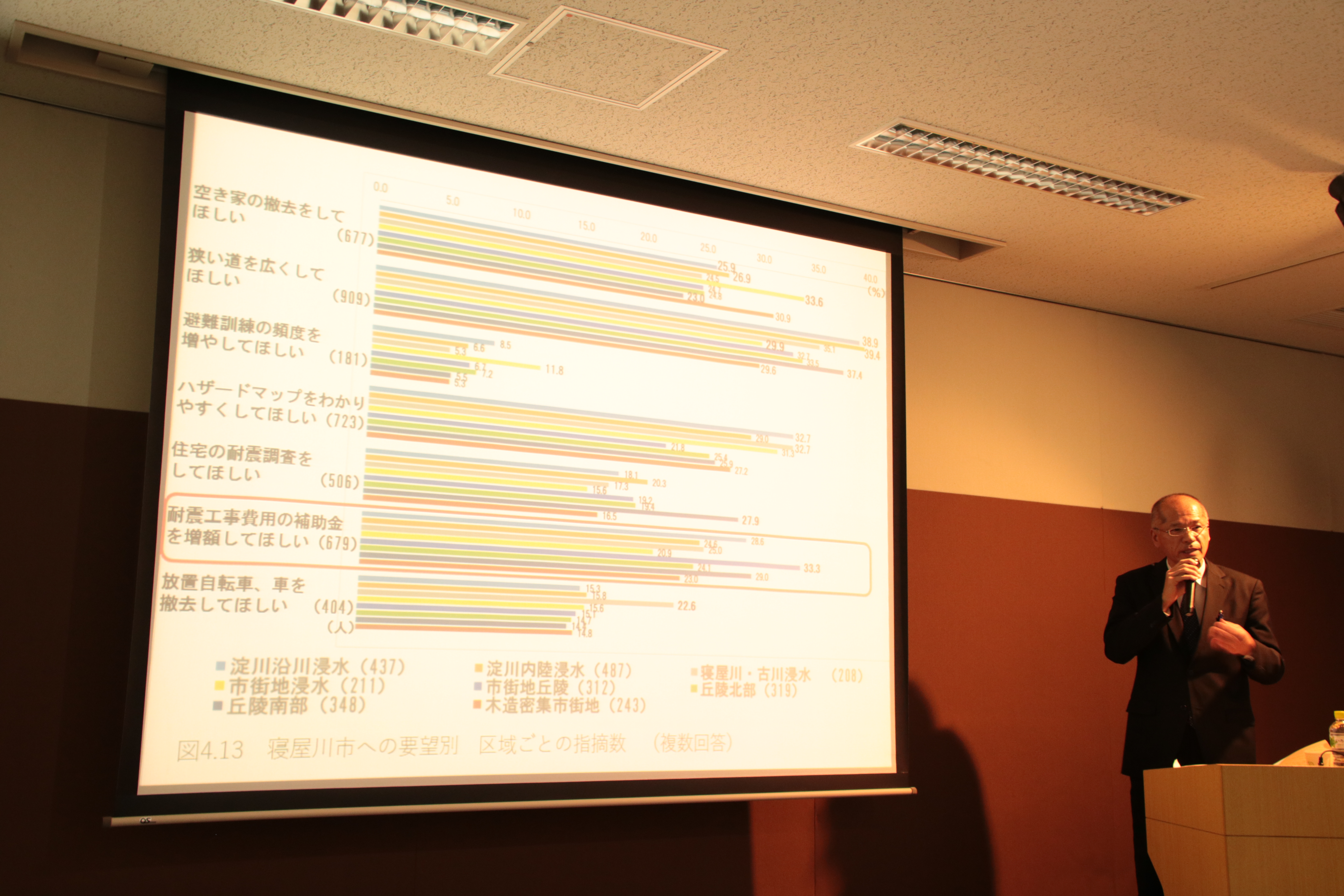

第1部の学生19人によるアンケート調査結果報告では、ハザードマップの認知度が高く、防災への関心の高さが伺えましたが、災害時の家族間の連絡手段を決めている人が約2割にとどまっていたこと、実施率の低い防災対策があったことから、さらに防災意識を高めることが重要と発表しました。このほか、寝屋川市役所の防災対策に対する要望を地域別に分析して報告しました。最後に、約9割の回答者が「これからも寝屋川市に住みたい」と考えており、定住意識の強い住民が多いことを解説。今後も継続して防災に対する備えが大切であると締めくくりました。

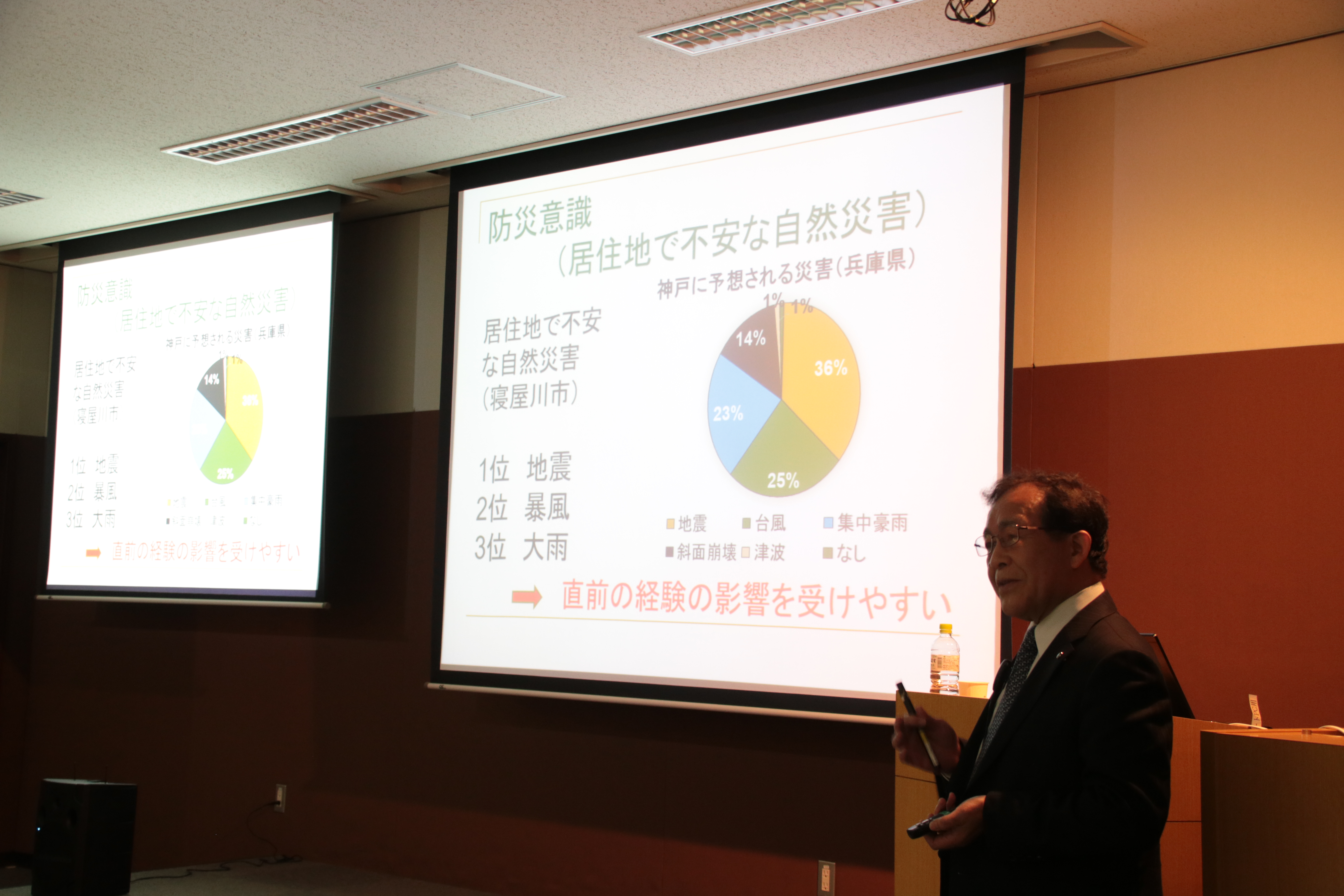

第2部では、「自然災害に備える~災害を正しく恐れ、日常から備えよう」のテーマで同学科の授業「居住安全計画」を担当する非常勤講師で大阪市立大名誉教授・学長補佐の宮野道雄氏による講演がありました。宮野氏は今回学生が調査をした寝屋川市での防災意識アンケート調査と、大阪市立大と産経新聞社との共同で行った兵庫県での調査を比較しながら解説。直近の災害と1995年の阪神大震災の経験から、両地域とも防災グッズや地震保険などの災害保険の加入率が高く、防災意識については「直前の災害の経験の影響を受けやすい」と話しました。さらに、宮野氏は「災害がいつ起こるかはわかりません。常に備えることは難しいかもしれませんが、災害に至るまでの時間を判断し、この間に「いつ、どこへ、どのように避難すべきか事前に正しい情報を得ておくことが大切です」と訴えました。

続いて、大坪信幸寝屋川市まち政策部長による講演を行いました。大坪氏は寝屋川市民からのアンケートの結果をもとに、「防災は『自助、共助、公助』と言うように、最近では自助の強化を図るべきであるという考え方が強くなっています。地域コミュニティへの参加や備蓄品の準備、ハザードマップに対する理解を深めるなど市も防災、減災の周知、啓発に取り組んでいきたい」と市民とともに防災に取り組む姿勢を強調しました。また、同市職員は「今後も市として防災訓練の強化など新しい対策を考えていきたい」と今後の防災啓発について話しました。