その他

【薬学部】 ラボ☆なう No.20 田中 龍一郎 講師(生命融合化学分野)

薬学部、新コンテンツ「ラボ☆なう」です!!

ラボ☆なう では、高校生の皆さんに、各研究室・分野の研究内容や、学生時代の苦労話、実習の思い出などを紹介します!!

第20回目は、生命融合化学分野の田中 龍一郎 講師です!田中先生は身近なものの中で、健康に役立つものを探すべく日々研究をされています。

それでは、第20回 ラボ☆なう スタートです(^^)

-生命融合化学分野では、どのような研究をされていますか?

生命融合化学分野では、生化学的薬物動態研究と創薬研究とを融合させた、いわゆるライフサイエンス(生命融合科学)分野の研究を行っています。前者は主に薬物の排泄に関わる基礎研究で、特に私は後者の創薬研究の機能性成分探索に携わっています。

研究テーマのキーワードは「高齢化社会•アンチエイジング」「メタボリックシンドローム•高尿酸血症改善」「実験動物の適正使用•代替病態モデルの開発と応用」です。

「高齢化社会・アンチエイジング」としては、少し難しい言葉ですが、抗酸化、ヒアルロン酸産生、クロト蛋白発現などの生化学的試験を実施しています。

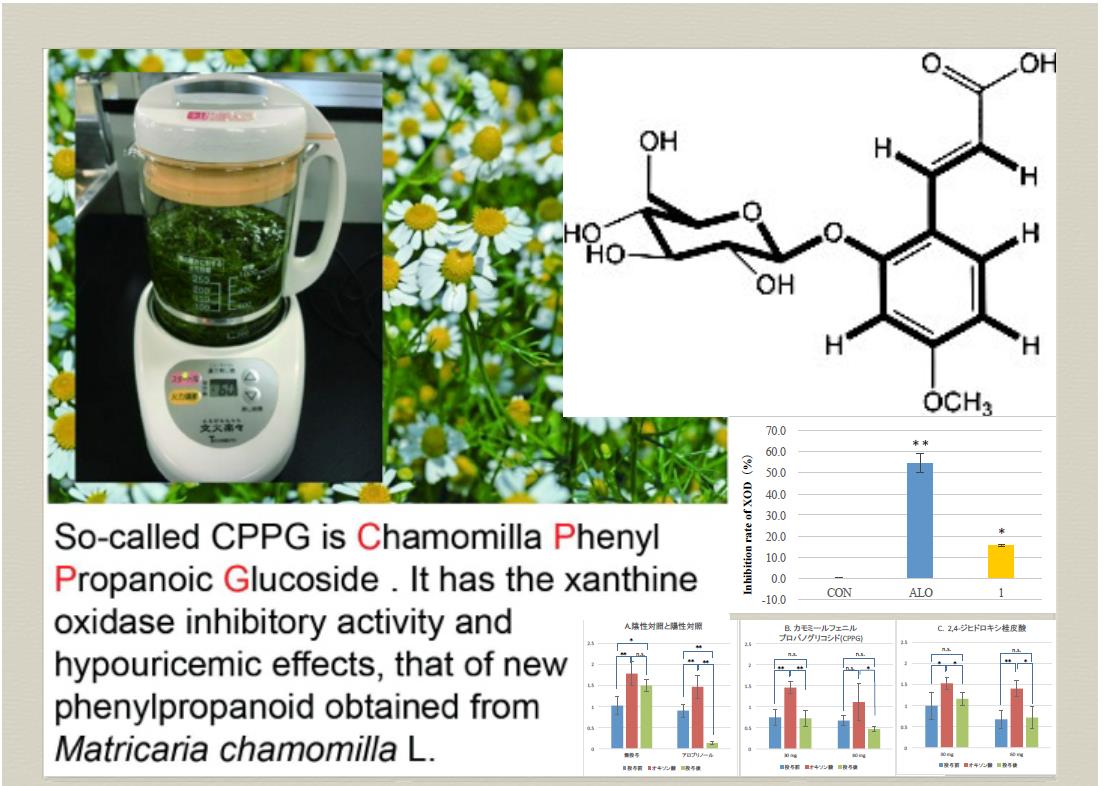

「メタボリックシンドローム・高尿酸血症改善」では、これまでに、たくさんのハーブ成分のスクリーニングテストを行いました。その中で、カモミールティーとして知られるカミツレの地上部エキスに着目し、治療薬の1/3 程度の活性を持つ成分をたくさん得る方法を見出しました。その後、マウスに経口投与したところ、良好な血中移行性と穏やかな血中尿酸値低下作用を示すことがわかり、特許(特許6628204号)を取得しました。

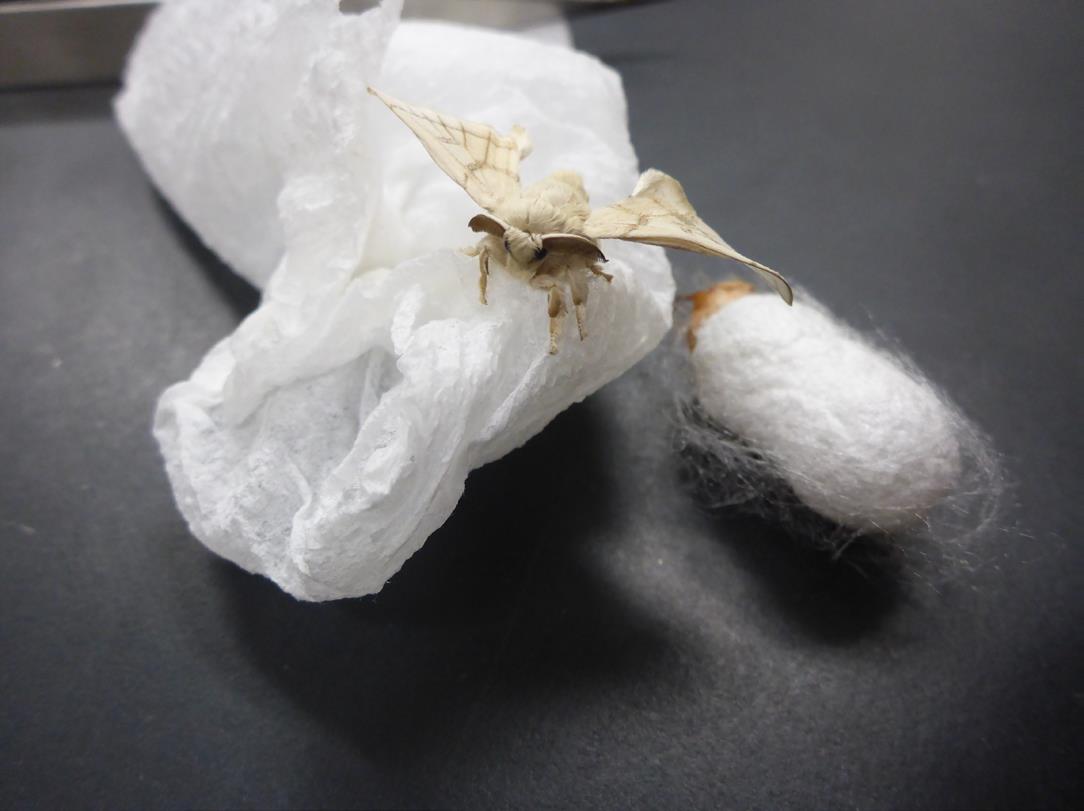

「実験動物の適正使用・代替病態モデルの開発と応用」としては、上述のスクリーニングテストで使用する小動物の数を減らし、苦痛を軽減することを研究目的としました。研究を進めていくうちに、半透明の皮膚を持つカイコが高尿酸血症(痛風)のマウスの代わりとして、実験モデルとなることを発見しました。また、機能性食品素材や医薬品のスクリーニングテストにおいても、カイコが有用であること(ヒトに、より類似した代謝系を持つことや評価試料が少量で行えることなど)を示すエビデンスを多数見出しました。

-学生時代の苦労話を教えてください!

学生時代の早くから良き恩師に恵まれ、善き友人、先輩後輩に出会い、楽しい時間の想い出ばかりですので、苦労したエピソードは思い出せません。

-学生時代の実習の思い出はありますか?

出身大学の薬学部は実務重視の薬剤師養成教育を行っていましたが、私は生薬学研究室に3年次から出入りし、そこでキク科植物由来の新規サポニン成分の探索•構造研究に夢中となっていました。当時、臨床実習は必修では無かったため、全く行っていません。その後、摂南大学薬学部へ赴任し、薬学部が6年制へ移行した際に、厚生労働省が実施した認定実務実習指導薬剤師養成講習会を受講し、臨床薬剤師の皆さんと席を同じくして、5講座全てを修了しました。

-学部時代の学びが、どのように活かされていますか?

積極的に他学部や異分野の先生と交流•連携した経験が、教育や共同研究をする上でプラスになっていると感じています。

1年次に開講された基礎実習(生物•化学•物理)は、大学内の理学部の先生より薫陶を受けました。どの先生の講義も興味深く、とくに基礎化学実験(現行の化学基礎)は生意気にも実験スキームの誤りを指摘するほど、予習復習に頑張った記憶があります。それがきっかけで理学部と医学部との共同研究(白胆石と黒胆石の含有金属成分の分析と比較)の実験アシスタントにも選ばれ、研究室配属が決まる3年次秋までこれを継続しました。このため、ほぼ日常的に複数の学部のラボに出入りしたので、今でも薬学部以外にも、交流が続く恩師や友人がたくさんいます。また、このときの経験は3年前から他大学の情報科学部で担当している「化学基礎」の講義にも活かされています。

-薬学部の面白さを教えてください!

薬という文字を「くすり」、「クスリ」あるいは「薬」と記載することで受ける印象が変わるように、「薬学」は一見似通って見えるものの、実は多様な学問体系の集約とも考えられます。すなわち、主に病を診る「医学」と人を看る「看護学」とを「薬」を通じて融合させるとき、そこに学際領域としての「薬学」があり、ここで化学的解釈と実践ができるエキスパートが薬剤師です。

摂南大学薬学部は、今や充実期を迎えた看護学部とともに、今春からの農学部開設を心待ちにしています。病、人、食品や環境などの異分野での教育・研究成果を分かち合える学際領域にある本学薬学部は、今後、同じキャンパス内に設置の学部間の交流により、ますますその特徴が際立って面白くなると思います。

-高校生に向けて一言!

敬愛する恩師の座右の銘が「誠実と忍耐」です。人はそれぞれ一定の人生目標をかかげて、その理想実現のために邁進しています。しかしその目標を達成する過程においては紆余曲折に遭遇することがあります。かかる場合に泰然自若として誠実をもってことにあたり、忍耐強く、時の到るのを待つ雅量があれば理想達成の道は必ずや拓けるものと信じています。