その他

摂南大学寝屋川校地東グラウンド新設工事に密着!!(第六弾)

2020年10月19日

作成 摂南大学文化会写真部

摂南大学寝屋川校地東グラウンド新設工事に密着!!(第六弾)

11月末の完成へ向け、工事が進んでいます。前回に続いて今回も「部室棟2」の建設の様子を紹介します。

東グラウンドの敷地は、「準工業地域」「準防火地域」に指定されており、法律により、「耐火構造」にする必要があります。前回紹介した継ぎ目のない屋根と外壁は、厚さ0.8mmの鉄板を用いて作られています。この材料は、壁の内側に厚さ30mmの耐火性の高い材料で覆う「耐火被覆」を施すことで、「耐火構造」の外壁となります。

「耐火被覆」には、耐火性能の高い材料を壁や鉄骨に吹き付ける、巻くなどの方法がありますが、今回は写真①左下のような機械を通して、ロックウール繊維・セメント・水などで構成される「わたわた」な材料を吹き付ける方法をとっています。これを吹き付けたものが、写真①です。この「わたわた」があることで、高い耐火性を持つ建物になります。

また、この耐火被覆は繊維の隙間に空気を含むことにより、断熱材の役割も果たしています。

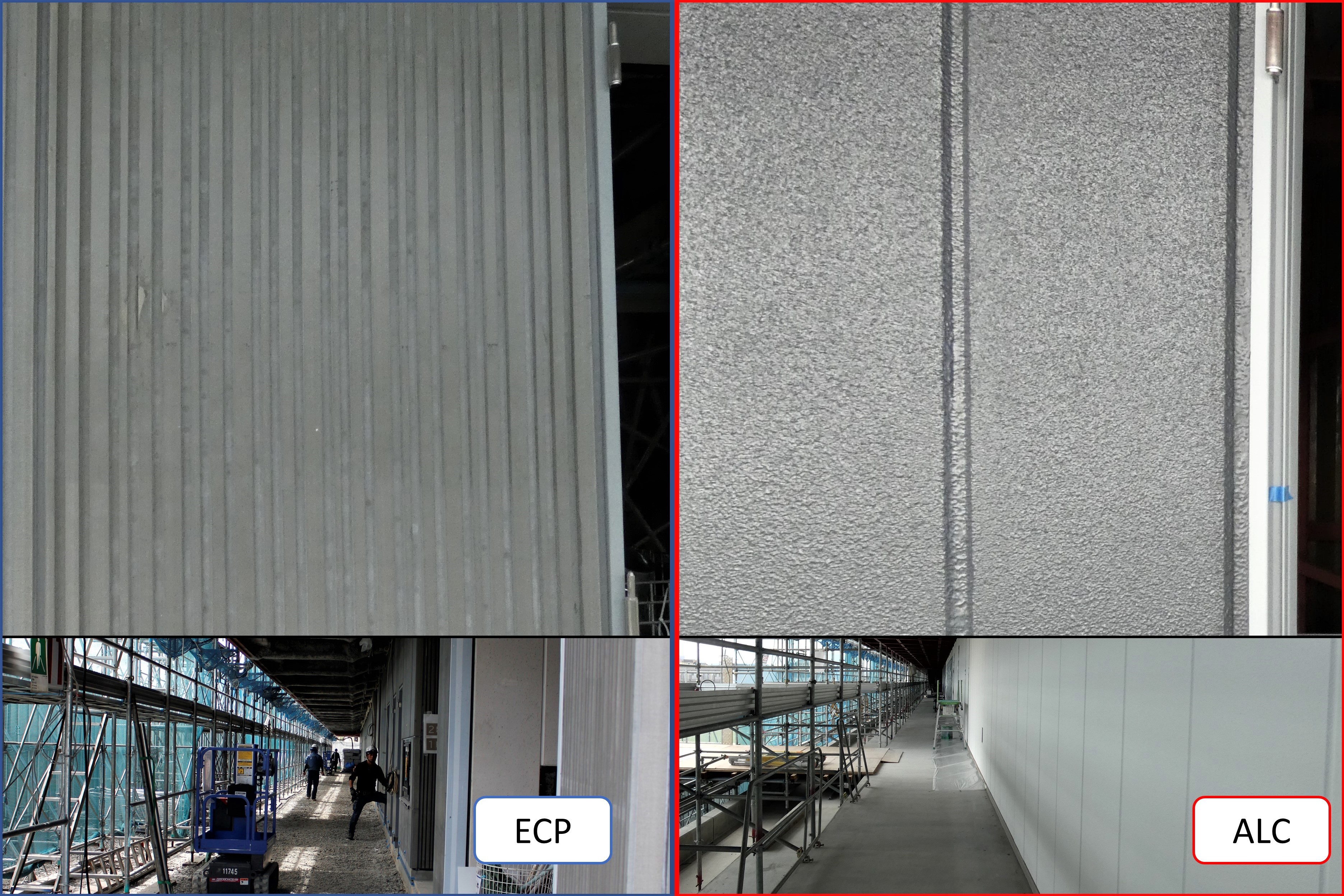

グラウンド側の外壁は、主に「ECP」Extruded(押し出された)Cement Panel(セメント板)と呼ばれ、「ALC」Autoclaved(高温高圧蒸気養生された)Lightweight aerated(軽量気泡)「Concrete(コンクリート)」が用いられています。

「ECP」(写真②左)は、硬く欠けにくいという特徴があります。そのため、ボールなどが当たりやすい1階の外壁に用いられています。

「ALC」(写真②右)は軽量気泡コンクリートという意味で、内部に気泡を含み、軽量で、断熱性が高いという性質がある建材です。比較的多くの建物に用いられており、部室棟2では、主に2階の外壁に用いられています。

このように同じ建物でも、その部分の特性に合わせた建材を用いることで、より丈夫な建物になる工夫がなされています。

建物の内部は、写真③左のようにコの字に折り曲げ加工し、強化された軽量鉄骨材を、写真③右上のボードを貼って、仕切ります。軽量鉄骨材の間隔は、天井の高さによって異なります。部室棟2の1階では、303mmまたは455mmの間隔で設置されており、高さ182mm×幅910mmのボードを貼り付けします。

一般的には少し、中途半端な大きさであると感じるかもしれません。実は、この303mmというのは、尺貫法では303mm ≒1尺であり、古くから用いられている歴史ある寸法です。これを3倍にすると、だいたい910mmになります。さらに倍にすると、1820mmになります。455mm≒1尺5寸も倍にすると910mmになります。これらは「303ピッチ」「455ピッチ」などと呼ばれ、現在でも建築での基本の単位となっているのです。

今回は、主に建物の壁の中や建材について紹介しましたが、次回第七弾では、第五・六弾からの変化を紹介する予定です。

完成まで残りわずかとなりましたが、摂南大学文化会写真部は寝屋川校地の東グラウンド併設の部室棟2の建設の様子を紹介していきたいと思います。