その他

認知症がある方への理解を深めるための「VR認知症体験会」を開催しました

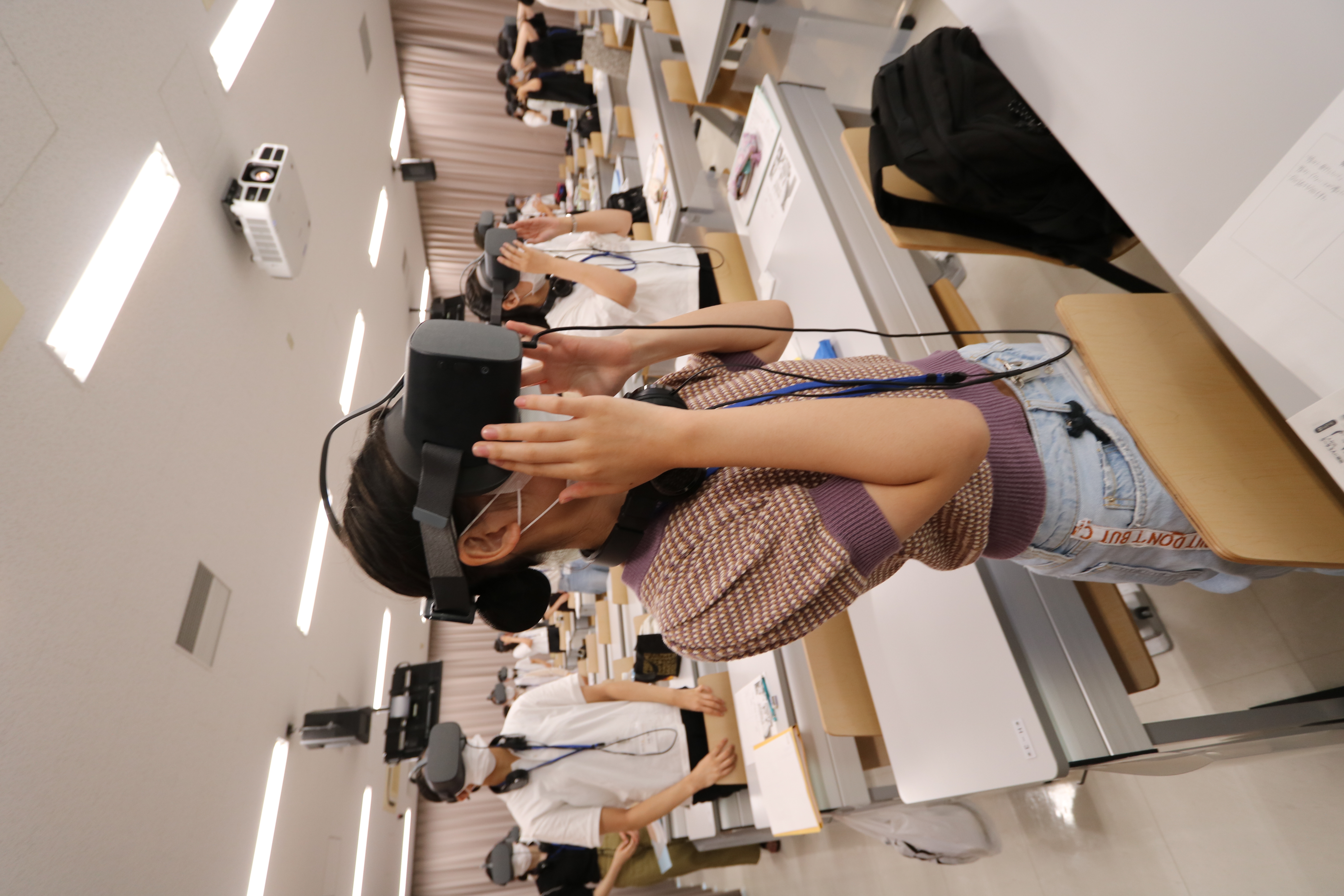

8月27日、看護学部2年次配当の老年看護学実習Ⅱにおいて、クラスを午前と午後に分け感染対策を行ったうえで、認知症がある方への理解を深めるための「VR認知症体験会」を実施しました。

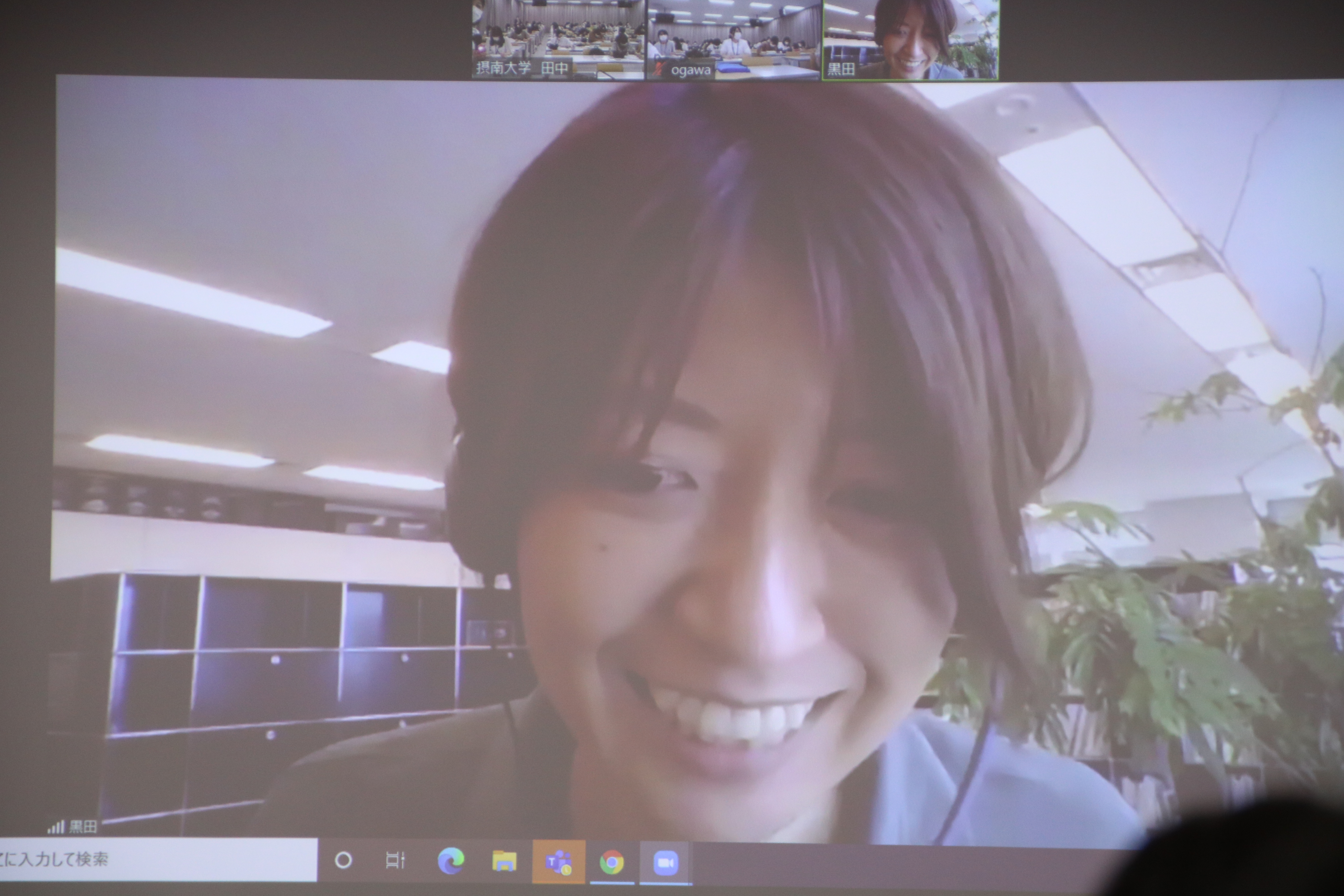

同実習では例年、「施設で生活する高齢者と家族の身体的・心理的・社会的特徴を理解し、高齢者の生活を支える看護について考える力を養う」ことを目的として、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設で実習を行っています。しかし、2021年度は新型コロナ感染症拡大により学内実習になりました。当日は、サービス付き高齢者向け住宅「銀木犀」の運営や認知症がある方への理解促進に取り組むシルバーウッドの黒田麻衣子さんを講師に迎え、オンラインで進行し、学生らは送付されたVRを装着して認知症の症状体験を行いました。

今回はさまざまな認知症の症状から「視空間失認」「レビー小体病(幻視)」「見当識障害」とタイプの異なる3つの症状について取り上げ、当事者の実体験を本人視点で再現したVR映像を体験。認知症の症状があった場合、本人からはどう見えて、どう感じるのかVRを通して理解を深めました。

VRの内容は、視空間失認のー例として、転倒防止柵も無いビルの屋上で、道路に面した隅に追いやられ、自分の両サイドに立つ2人の男女から笑顔で優しくここから降りるように言われ、不安と恐怖を感じるが、実際は車から降りただけだった(距離感がつかめなくなる症状は、本人は恐怖を感じているが周りからは理解されにくく、良かれと思って投げかけられる笑顔や声掛けは時に本人の恐怖を増幅させる)というストーリーや、レビー小体病(幻視)の例では、知人の家に入ると、知人の他に知らない男性が複数人現れ、急にカーテンが激しく動き出し、電気コードが蛇に見えるといったストーリーでした。

認知症によって引き起こされる症状や行動には、「物忘れ」や「ここがどこか分からなくなる」といった認知機能が低下したり障害を受けたりすることよって起こる中核症状と、中核症状に付随して二次的に発生する「怒る」「叫ぶ」などといった行動・心理症状(BPSD)があります。BPSDに対して、黒田さんは「私たちもビルの上で、階下に向かって手を引っ張られたら恐怖のあまり「怒る」でしょうし、見えるはずのない人が現れたり、電気コードが蛇に見えたら恐怖を感じて「叫ぶ」と思います。私たちと同じように、認知症がある方も自分が置かれている状況に対する周りの対応や、実際に見たことや起きている事象に対して“正しく”反応しているだけなのです。認知症がある方の行動を単純に否定するのではなく、彼らの身に何が起きているのか、まずは“本人”に直接聞き、状況を想像して、その状況なら自分だったらどうしてほしいか、と本人視点で捉え直して考えていくことが重要です」と学生らに語り掛けました。

また当事者の声として、若年性アルツハイマー型認知症と診断を受けてから8年が経った今でも会社員として働いている丹野智文さんや、レビー小体型認知症で幻視が見える樋口直美さんがコメントし、樋口さんは「近視・乱視・遠視と同じように“幻視”があります。幻視は怖いものばかりではなく、普通では見られないとても美しい光景を見ることもあります。異常視しないで何が見えているの?と幻視を一緒に楽しんでほしい」と述べました。

学生のアンケートでは「認知症に対して抱いていたネガティブなイメージが一気に変わった」「なぜ認知症がある方が急に大声を出したり嫌がったりするのか分からなかったが、それぞれの行動に理由があることを学んだ」「意思疎通が困難と思っていたが、きちんと共感出来ることが分わかった」といった意見がありました。

このように「VR認知症体験会」は、当事者の立場に立つ体験からご本人への理解を深めるとともに、看護者としての在り方を考える機会となり、学生らにとって効果的な教育となったようです。

▼樋口直美さんインタビュー映像の一部抜粋(シルバーウッドウェブサイトより)https://youtu.be/Lmd25xYcAHw