経済学部

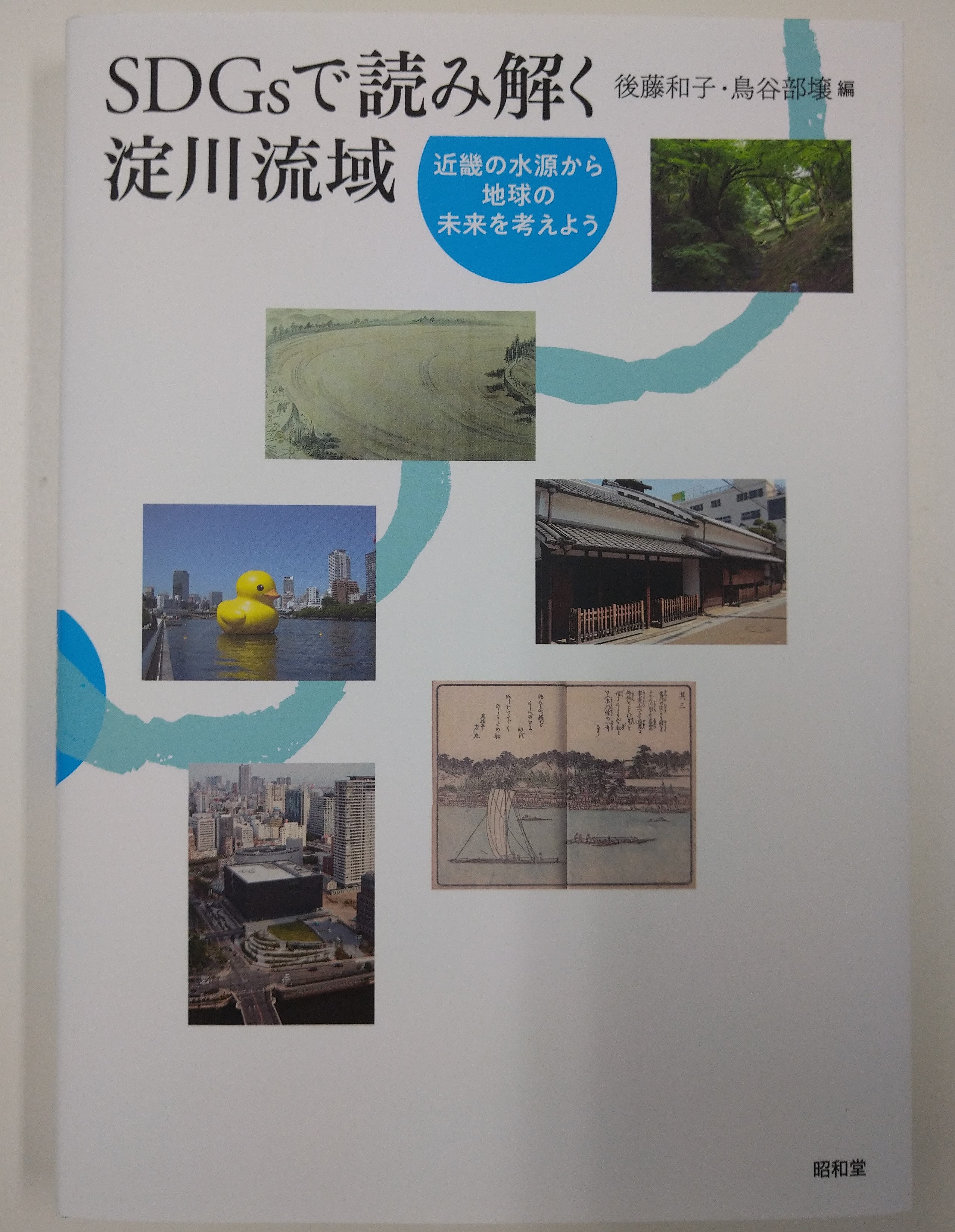

『SDGsで読み解く淀川流域―近畿の水源から地球の未来を考えよう』が刊行されました

2017年~2019年度に、全学研究プロジェクトとして進めてきた「淀川水系に関する総合的研究―多様性に基づく発展ダイナミズムの探求」の研究成果を、教育や地域の政策に役立てようと、分かりやすいテキストとしてまとめた『SDGsから読み解く淀川流域―近畿の水源から地球の未来を考えよう』が出版されました。

SDGsの17の目標には文化が入っていません。しかし、地域からSDGsを考え実践する時には、SDGsは、まちづくりとなるでしょうから、その地域の歴史や文化を踏まえることが大事です。本書は、文化と経済、社会、環境の持続性について、水循環の単位である淀川流域を単位として考えます。琵琶湖源流から三川(木津川、宇治川、桂川)合流を経て大阪湾に至る淀川流域は、関西の歴史と未来の核心です。

経済学部からは、朝田康禎准教授、郭進准教授、後藤和子教授、八木紀一郎前経済学部長(前学長)が執筆しています。後期の教養特別講義では、このテキストが使われます。

本学図書館2階のSDGsコーナーに、本書が展示してあります。写真や図表が多く、楽しい本に仕上がっています。