国立情報学研究所教授・高野明彦先生をお迎えし、「デジタルアーカイブの活用で大学教育はどう変わるか」というテーマで全学FDフォーラムを開催しました。

2021年度 全学FDフォーラム

「デジタルアーカイブの活用で変わる大学教育-もう1つのビッグデータと創造的なICT教育の可能性」開催報告

3月9日(水)に、国立情報学研究所教授・高野明彦先生をお迎えし、「デジタルアーカイブの活用で大学教育はどう変わるか」というテーマでFDフォーラムを開催しました。

近年、データサイエンスを大学教育に取り入れることがトレンドとなっています。ビッグデータというと統計データや消費者の位置情報等をイメージしますが、デジタルアーカイブという歴史と文化を蓄積したもう1つのビッグデータもあります。

近年、国立国会図書館が運用する「ジャパンサーチ」をはじめとしてデジタルアーカイブの整備が急速に進んでいます。こうしたデータをどのように検索し、創造的に活用して学生の能動的な学びにつなげるのか、連想検索システムを開発された高野先生の視点から興味深いお話を伺うことができました。

学生も教職員も、何かについて調べたい時にグーグルを使って検索することが多いと思います。しかし、検索の上位に出てくる情報はどのようにして選ばれているのでしょうか?グーグル等の検索システムは「2面市場の経済学」により成り立っています。1面は検索するユーザー市場、もう1面は企業等がお金を払って広告を掲載する広告市場です。ユーザー数が多いほど広告を見る人が増えるため、企業はお金を払って広告を出します。つまり、検索上位には、その人が欲しがる情報がくる必要があります。そのため、ユーザーは知らず知らずのうちに「あなたにおすすめの情報」を見せられるようになり視野が狭くなってしまうということにもなりかねません。

2面市場のからくりを知ると、広告市場と連動しない検索システム(プラットフォーム)の必要性が理解できると思います。政府の知的財産戦略に関わる委員会等の中でも、日本のデジタル情報を、日本語と英語で一括して検索できるシステムを構築する必要性が議論されていました。EUは、2008年にヨーロピアーナという国家の境界をこえた大規模な文化資源検索システムを立ち上げました(https://current.ndl.go.jp/ca1785)。そこでは、EU加盟国の図書館、博物館、公文書館等のデジタルアーカイブを一括して検索することができます。日本では、2020年8月に、国立国会図書館が運用するジャパンサーチができました(https://jpsearch.go.jp/)。

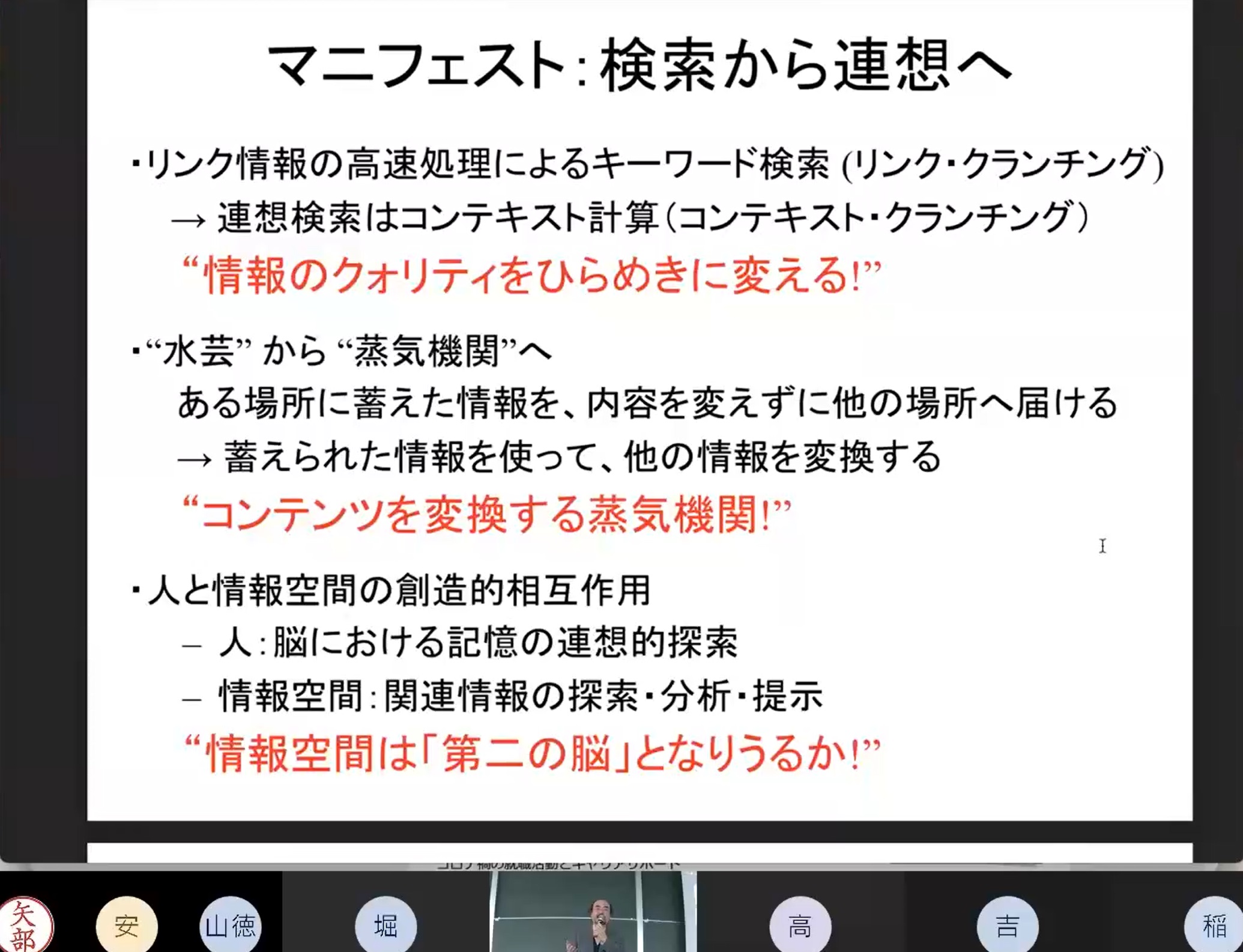

高野先生は、連想検索という考え方に基づき、ジャパンサーチや文化遺産ポータル(文化庁)、Webcat Plus等の重要な検索サイトの制度設計に深く関わってこられました。連想検索では、キーワードではなく文章を入力して、関連する情報を集めることができます。ジャパンサーチでは、情報を探すだけでなく、検索した情報を編集してギャラリーを作ることや、仲間と共同作業をすることができます。

今、小中高等学校や地域の学習の場で、ジャパンサーチを活用した学びの実践がどんどん開拓されています。著作権処理を一括して行うSARTRAS(授業目的公衆送信補償金制度https://sartras.or.jp/)ができ、大学でも、デジタルアーカイブを使ったアクティブラーニングの開発が期待されます。

(記事執筆・経済学部教授・後藤和子)