その他

【イベント報告】「琵琶湖・淀川・大阪湾流域圏シンポジウム」のポスターセッションで理工学部都市環境工学科の学生が研究発表をしました

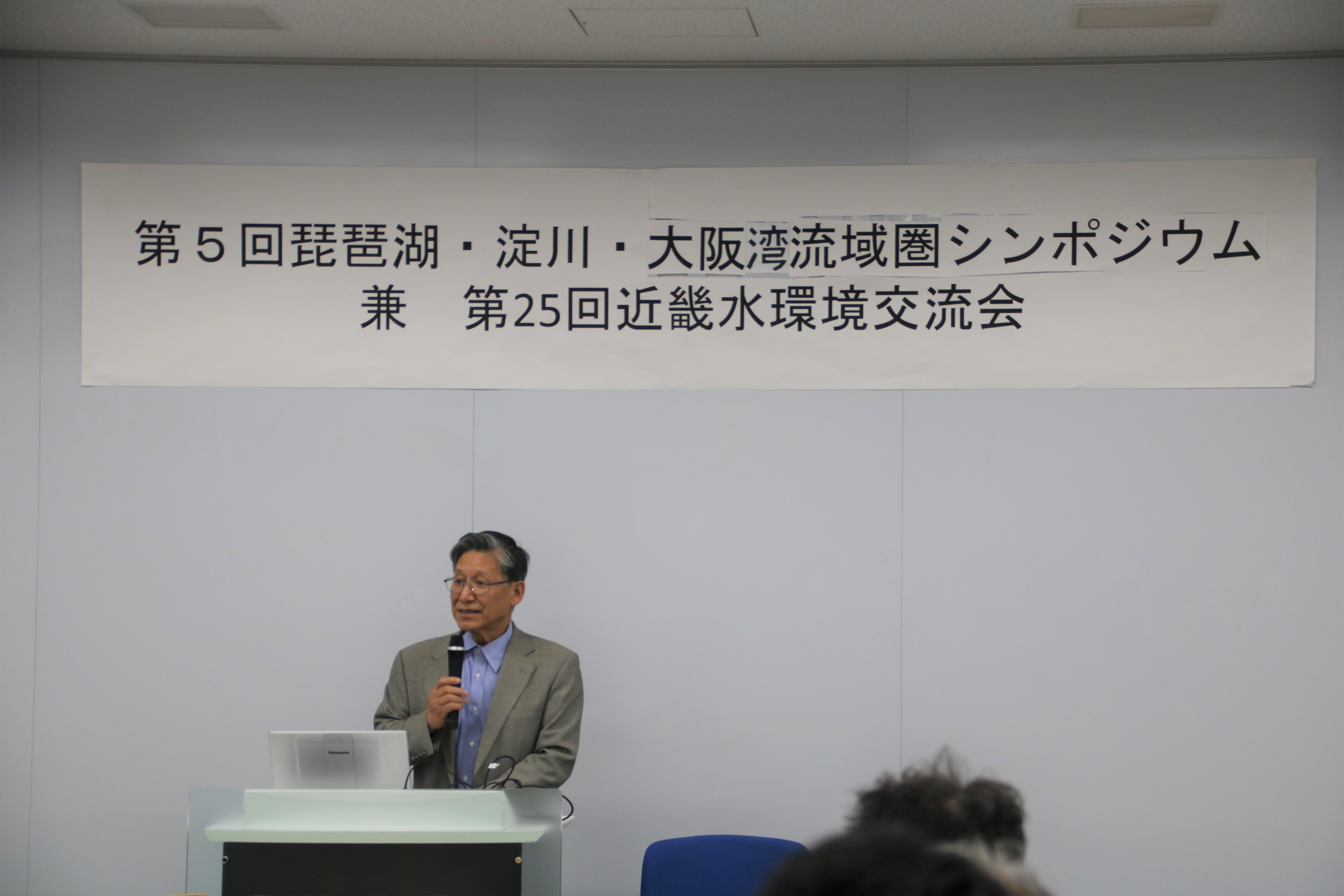

摂南大学 澤井健二 名誉教授が委員長を務める「琵琶湖・淀川・大阪湾流域圏シンポジウム実行委員会」は5月20日(土)、「川遊びの魅力~子どもたちを地域の川にいざなうには~」と題した「第5回琵琶湖・淀川・大阪湾流域圏シンポジウムin大阪 兼 第25回近畿水環境交流会」を開催しました。

澤井先生は「これまで『水防災』を大きなテーマとして本シンポジウムを開催してきたが、水難事故を減らすには、“川に行かない”のではなく、川遊びなどを通して、川との関わりについて考える機会が重要だ」と開会のあいさつで述べました。

このシンポジウムは、「ポスターセッション」「基調講演」「総合討論」の3部構成で、小学生やその保護者、小・中学校の教員の方、河川や防災の専門家や市民活動家の方など約60名(会場・オンライン)が参加しました。

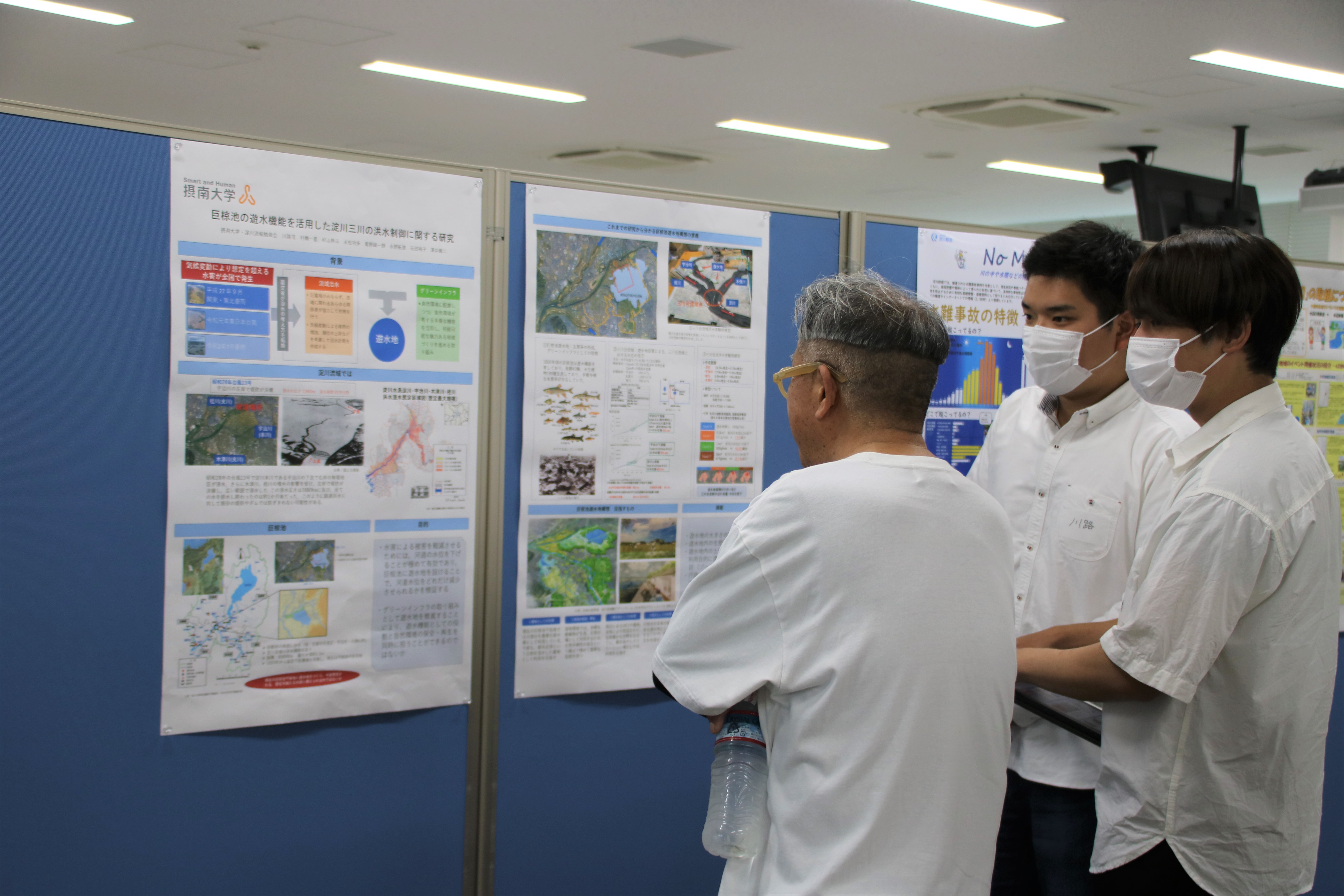

ポスターセッションには7団体がポスター掲示をし、摂南大学 理工学部 都市環境工学科の学生もポスターセッションで研究内容を発表。将来起こりうる淀川流域の想定外の洪水に対する治水手法を提案したもので、会場でも注目を集めていました。

発表した学生は「水害を防ぐという『治水』という目的は同じだが、その手段として自分たちが考えてきたものとは違う視点での指摘があり、刺激をもらった」(都市環境工学科4年 川路司さん)、「遊水地に蓋をすることで、遊水地の上も使えるという、自分たちにはなかった発想をもった参加者もおり、勉強になった」(同学科4年 村橋一星さん)など、研究へのモチベーションがいっそう高まった様子でした。

摂南大学はこれからも、持続可能な社会の実現のため、地域社会と連携し防災意識の向上や環境保全に貢献してまいります。

※摂南大学は本シンポジウムを共催しています。当日、都市環境工学科の卒業生1人と学生7人とPBL(課題解決型学習)プロジェクト「摂南大学PBLプロジェクト」を受講している経済学部の学生1人が受付や会場設営等の運営に携わりました。

※摂南大学は2021年に『SDGsから読み解く淀川流域―近畿の水源から地球の未来を考えよう』を出版しています。同書は2017年~2019年度に、全学研究プロジェクトとして進めてきた「淀川水系に関する総合的研究―多様性に基づく発展ダイナミズムの探求」の研究成果を、教育や地域の政策に役立てようと、分かりやすいテキストとしてまとめたものです。