薬学部

【薬学部/樽井敦講師】長期海外出張報告

【薬学部/樽井敦講師】長期海外出張報告

2022年9月1日より2023年8月31日までの1年間、長期海外出張として英国はスコットランド St Andrews大学(University of St Andrews)にて研究活動をしてきました。

留学生活は本当にあっという間に過ぎ去った1年で、それだけ濃厚な研究留学生活を送れたものと考えています。語りつくせない部分もあろうかと思いますが、研究・生活面に分けて寄稿したいと思います。

最初に研究についてです。

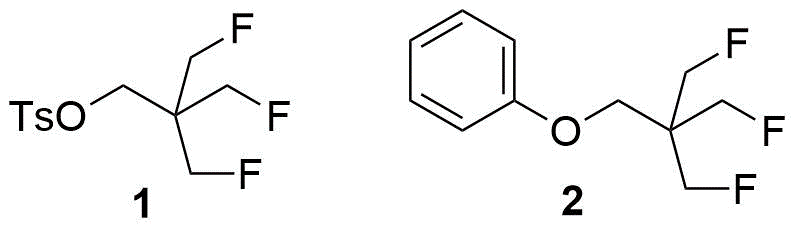

今回私はSt Andrews大学、School of Chemistry教授でいらっしゃいますDavid O’Hagan教授のラボに籍を置いて研究させていただきました。St Andrews大学は英国で3番目に古い歴史豊かな大学でありながら、私の所属したラボは建物も新しく最新の研究環境で研究させていただくことができました。大学が保有する分析機器も非常に潤沢で有機合成に必須であるNMR分光装置は全6台も保有しており、贅沢の極みと言わざるを得ないような環境でした。研究テーマは「部分的フッ素化された有機フッ素化合物の合成」という題材で研究に取り組みました。本研究では極性を示すトリフルオロ-tert-ブチル(TFTB)基を導入できる反応剤を合成し、このユニットを他の有機分子に導入することを目的とした研究です。通常、フルオロアルキル基は脂溶性を増大させる官能基で代謝安定化をもたらす官能基として知られているのに対して、部分的フッ素化されたTFTB基は極性官能基としてふるまいかつ、類似の化合物の報告から代謝分解可能な性質を与えられるユニークな官能基です。私はTFTBユニットに脱離基を有するTFTBトシラート(1)を置換基導入剤として合成することに成功し、種々のフェノール類との置換反応でTFTBフェニルエーテル(2)を合成することに成功しました(Figure 1)。得られた2のうち、X線構造解析が可能なものの分析によりフッ素と水素の間で静電的相互作用を観測し極性官能基としての特徴を見出すことができました。また、BINOLと呼ばれるフェノールから得られた2は非常に特徴的な溶媒和構造を示していることが分かり、これらの結果について論文化できる段階まで研究を進めることができました。この成果は新規なTFTB基が極性官能基として分子内および分子間相互作用しうる部分構造を提供し、新たな医薬品デザインの可能性と薬学領域の発展に寄与できる研究成果であると考えています。

教育面においては残念ながらアカデミックビジターとして渡英した私には携わる機会はありませんでしたが、所属大学院生や学部生との会話で知りえた情報からスコットランドの教育について学ぶ機会がありましたので少しだけお話ししたいと思います。スコットランドの研究室で活動している学生は皆非常にレベルの高い学生ばかりだと感じる機会が多くありました。インターンシップ制度で研究室に所属していた学部生では研究技術そのものは教えを乞う場面がありましたが、研究活動報告においては十分な理解度と説明を行えるレベルを有しており、日本の大学生に比べると優れた知識・思考レベルを有していると感じました。教員のラボにおける教育負担は少なく、研究の遂行に教員のエフォートが割ける環境にあると感じました。

続いて留学の生活面に関してお話いたします。

セントアンドリュースは一年を通して温和な気候にあり、一般には低めの気温ではありましたが日本に比べて寒暖差は少なく過ごしやすい環境にありました。また、スコットランド自体が非常に治安のよい国で安全に生活することができましたし、民度も高くアジア人への差別も全く感じる機会はありませんでした。特にUKという国そのものが多国籍であるため生活圏に人種豊かな出会いに恵まれる場所でありました。今回、家族帯同で留学させていただきましたが、現地小学校に通学した私の子供たちは国際色豊かなCanongate Primary Schoolで非常に有意義な学校生活を送ったようです。留学生の多いセントアンドリュースでは英語を主言語としない子供を受け入れることに慣れており、親である私たちを含め不安を感じることなく学習・学校生活を送れるようサポートしていただきました。二人の子供たちは1年間一度も小学校に行きたくないと言うことなくなじみ、学校生活を終えることができました。一方で、健康面においては苦労する時もありました。アカデミックビジタービザで入国した私たち家族は英国の国民保健サービス(NHS)を受給することができ、おおむね全ての医療サービスを無償で受けることが可能でした。しかしながら、日本の医療とは異なり、登録したかかりつけ病院であるGPと呼ばれるところでしか本サービスは受けられず、予約してすぐ診察してもらえるかは状況と病状次第でした。無償の医療であるため処方箋による投薬は簡単にはしてもらえず、風邪での受診ではほぼ投薬はなく、セルフメディケーションで治療していくというのが基本スタンスでした。渡英後、1か月ほとたった10月ごろに家族で風邪をひいてしまい通院しましたが、薬局で手に入る薬では症状をコントロールできず全員が治るまでに1か月以上かかってしまったことがありました。日本の医療は一部有償ではあるものの簡単な病気でも治療しやすい環境にあることにあらためて気づかされました。

以上、私の一年間のイギリス留学生活を紹介させていただきました。

世界的にコロナ明けの状況下での本一年は通常の研究生活と日常生活を送れる有意義な一年間でありました。研究面でも生活面でも教育面でも多くの発見をすることができました。英語の学び方などは今後刷新しないと日本国民が本当の意味でのグローバル化はできないのだろうなと痛感させられる時もありました。摂南大学が目指すグローバル化の一助になることを願い、筆をおかせていただきます。