理工学部

【理工学部】「また参加したい!」の声多数。交野市中学生理科セミナーを開催しました。

生命科学科は12月25日、寝屋川キャンパスの生命科学実習室で今年度第2回目の「交野市中学生理科セミナー」を開催しました。このセミナーは、2014年度から続く交野市教育委員会との協働事業で、本学の教員と理科教諭を目指す学生が、身近な題材をテーマに理科の楽しさを感じてもらいたいと交野市在住の中学生を対象に行う実験教室です。

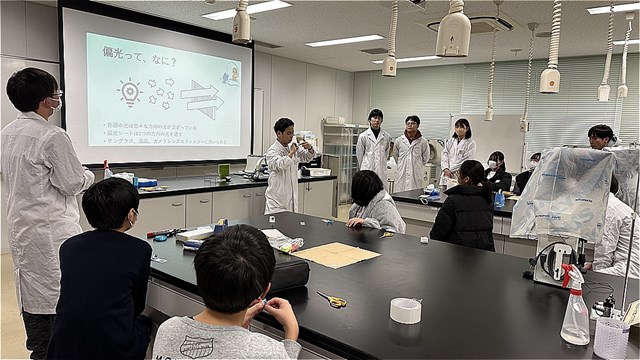

当日は、中学1年生6人が参加し、16人の学生が講義や実験のサポートを行いました。

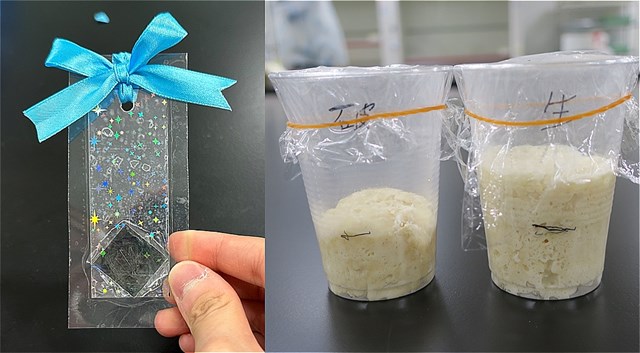

前半の「きらきら光るしおりを作ろう ~偏光フィルムの謎~」では、偏光、偏光フィルム、セロハンテープの性質をうまく組み合わせることで、色のついていない材料できらきらとカラフルに光るしおり作りにチャンレンジしました。普通の光は、いろいろな方向の波が混ざっていますが、偏光フィルムを通ると1つの方向の光(偏光)となることやセロハンテープが持つ複屈折で偏光の状態が変わることなどを実験で確認し、理解を深めました。

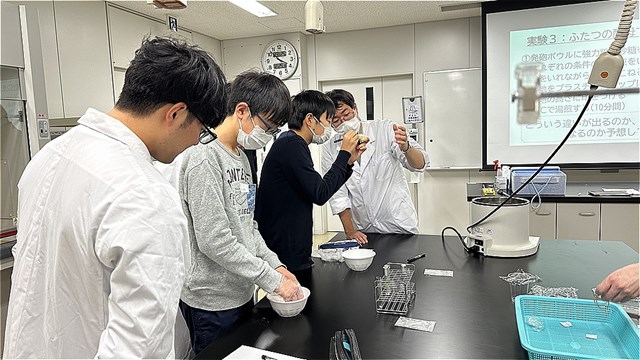

後半の「発酵ってなに?~意外と身近にある発酵のメカニズムを知ろう~」では、生きている酵母と潰れてボロボロになった酵母を使ってパンづくりを行いました。40度の温水で湯煎しながら発酵させる2種類のパン生地について、参加した生徒の全員が「生きた酵母は膨らむけれど、潰れた酵母は膨らまない」と予想していました。しかし、ふくらみに差はあるものの、酵母が死滅したわけではないので、どちらの生地も膨らむという結果に。

実験や予想を行う生徒らの表情は真剣そのもので、半数が9月の理科セミナーにも参加。「中学校には無い実験器具を使えて、今回もとても楽しかった」「丁寧に教えてもらい分かりやすかった」などの声がありました。発酵の実験に携わった学生は、「発酵時間にかかわる砂糖の分量を変えて何度も実験を行うなど、準備を重ねました。学生主体で実施しているため大変ですが、良い経験になっています」と振り返りました。

以 上