その他

【PBL/2023年度の振り返り】子どもの居場所で大学生ができることを考える

①プロジェクト名:子どもの居場所で大学生ができることを考える

②主な連携先/協力先:門真市子ども政策課、門真市子どもLOBBY

③活動内容:門真市子どもLOBBYを利用する子どもたちに寄り添い、大学生ができることついて考え、支援の実践を行う。活動内容は参加できる曜日・時間帯に子どもたちと一緒に遊び、学習を行うための居場所を作ること、イベントの準備やお手伝いを行うことであった。

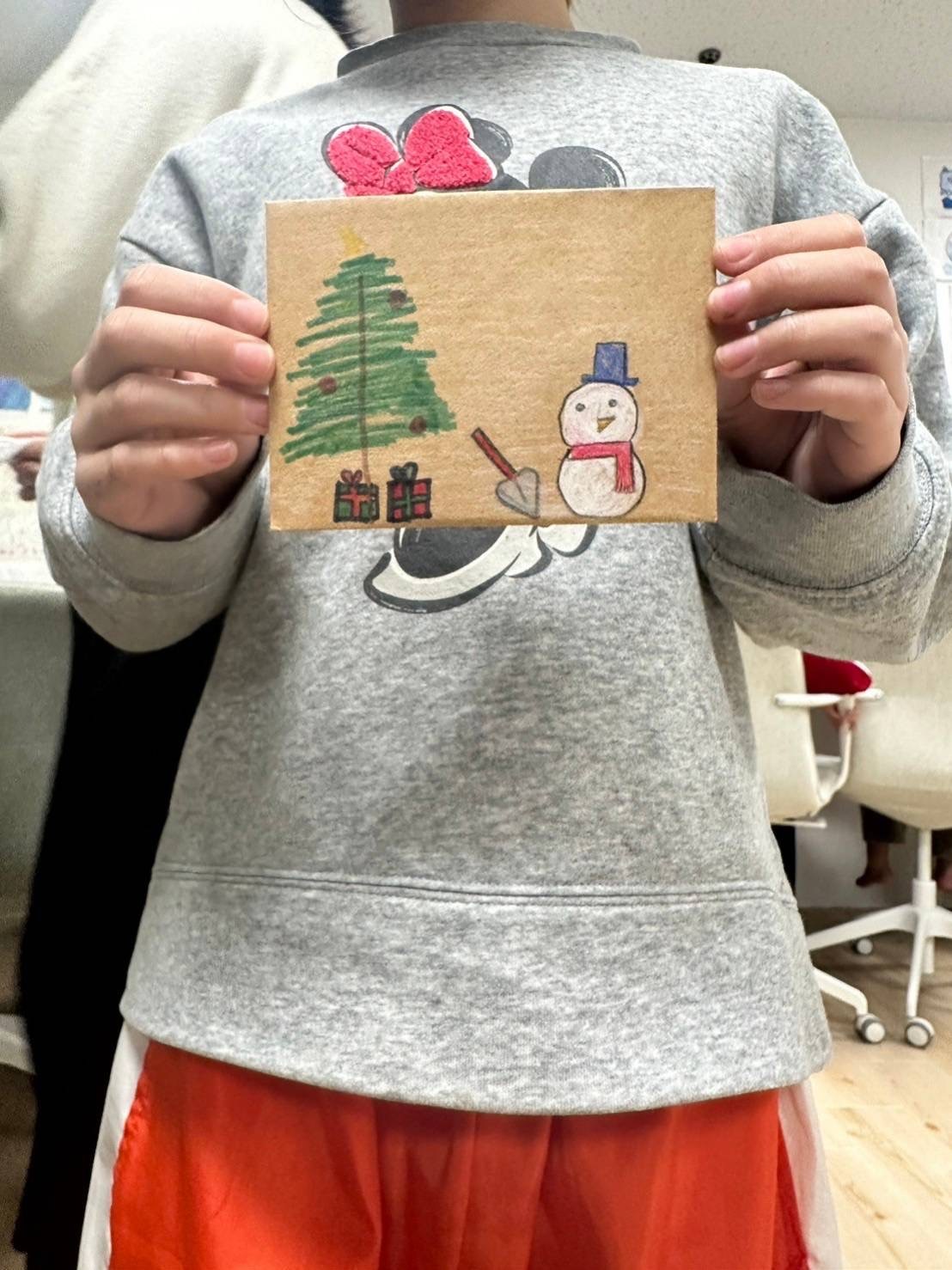

④プロジェクトの成果:日々の支援及びハロウィン、クリスマス会等季節の行事を開催することで子どもたちの思い出となる活動ができた。

⑤その他(“参加学生の声”等):

一年のPBL活動を通じて

本年度のPBL活動を通じて実感したのは、自分から主体性を持って考え・動くことによって周りの志気も向上し、メンバー相互にできることを最後まで取り組もうとしていたことである。

「子どもの居場所で大学生ができることを考える」プロジェクトメンバーでは初参加であった者と経験者で分かれ、従来の取り組みに頼り過ぎない新企画の考案や実行に至るまでの過程で多くの課題があった。例えば、門真市子どもlobby様との情報共有やそれに伴うPBLメンバーとの連携などが上手く機能しなかったことがある。その際、企画終了後に振り返りと内省を行い、何が課題か、その原因が何によるものか、それをどのように改善するべきなのかを言語化・可視化できたことが特に重要なことであったと考えられる。だからこそ大きなイベント企画においては、「夏祭り」から始まり、その企画での改善とより質の良さを追求した「ハロウィンパーティー」を通し、最後の「クリスマスパーティー」ではPBLメンバーの企画・考案における集大成となった。

一方で、子どもたちとの関わりには、こちらの時間がなかなか取れなかったところが反省点として挙げられる。前述したイベント企画ではプロジェクトメンバーが全員参加できたが、日々の活動ではメンバーによって参加の回数に差異があった。そのため、普段子どもlobbyに訪れる子どもたちがどういう性格なのか、何が好き・嫌いなのかなどといった実態把握に不十分なところがあり、子どもたちとの接し方に関して迷うところがあった。それはイベント企画でも課題として挙げられ、例えば子どもたちの少し不適切に思える言動に対して注意するべきなのか否かといった判断に迷うことがあった。この場合は、予め参加者に参加するにあたってのルールを設けたことで改善されたが、今後は子どもたちに「何がどのように良い・悪いのか」を説明できるようにすることが必要であると考えられた。

以上を踏まえ、これまでのPBL活動で実施したような内省を忘れず、何事も自ら積極的に参加できるよう心掛けたいと思う。

経済学部経済学科 松波愛美