国際学部

インドネシアの大学とのプレゼン発表会を実施しました

7月2日(水)、3年次生対象科目「インドネシア語で考える現代社会」ではインドネシア・ジャカルタのLIA大学(Universitas LIA)とオンラインで繋ぎ、双方の学生がプレゼン発表を行いました。

「インドネシア語で考える現代社会」は、インドネシア語を駆使して現代社会の一端を探る授業です。これまでの授業ではインドネシアと日本のテレビコマーシャルを比較したり、最近のインドネシアの新聞記事を訳しながら現代のインドネシア事情を把握、さらにはインドネシアと日本の関係の理解に努めました。

今回、これまでの学習成果を生かして、グループごとに実際にあちらこちらに出向いて写真やビデオを撮影し、その成果をインドネシア語で発表するという実践に取り組みました。

今回のプレゼン発表会の共通テーマは「若者のライフスタイル」です。インドネシアの学生たちは日本語でインドネシアの若者の姿を発表し、日本の学生たちは日本の若者(学生)のライフスタイルについてインドネシア語で発表しました。

まずLIA大学の学生たちは4つのグループに分かれ、次のテーマでそれぞれ発表してくれました。

・インドネシア型喫茶店(ワルコップ)とインドネシアのキャッシュレス決済(QRIS)

・インドネシアのサファリパーク(Taman Safari)

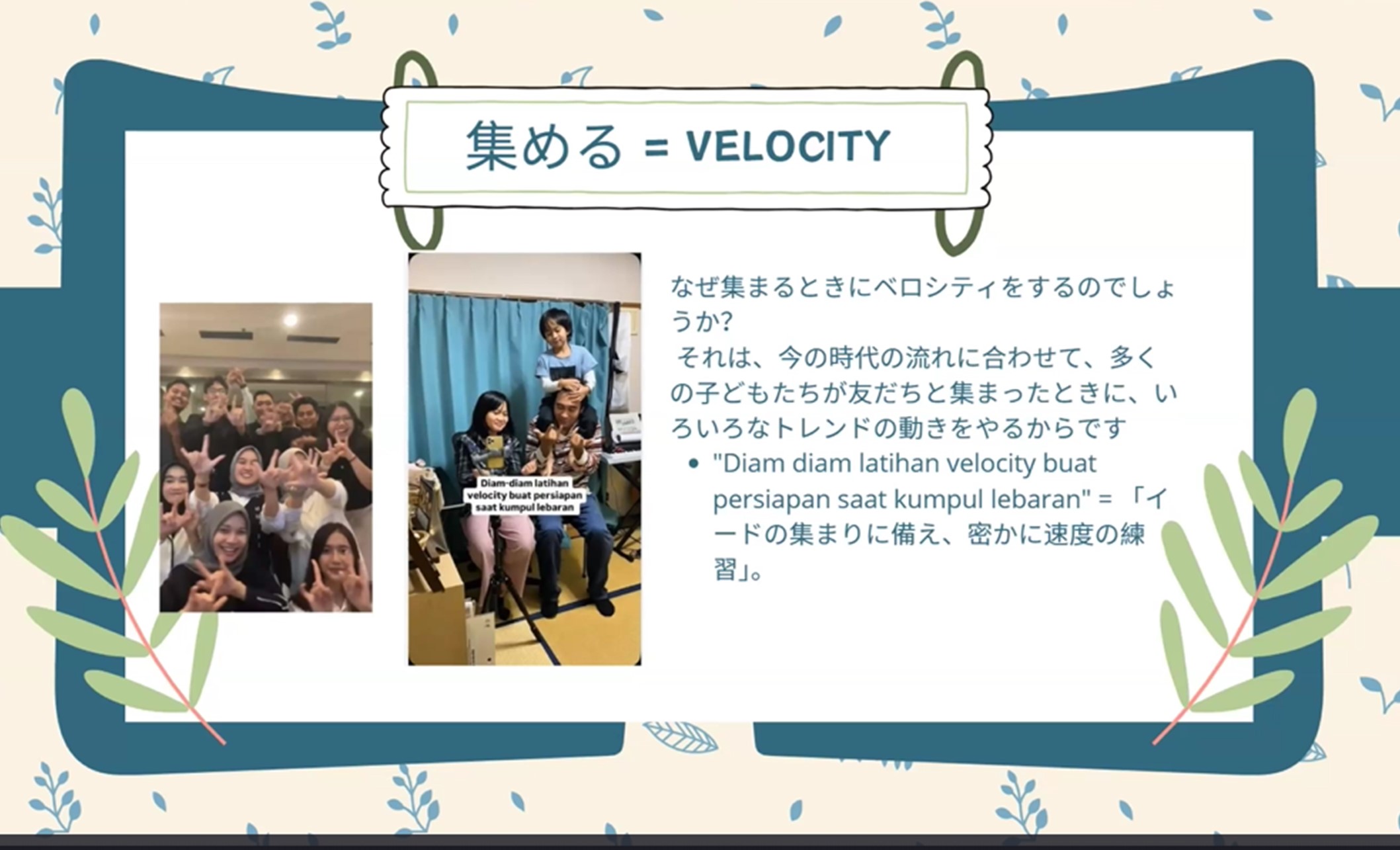

・インドネシアの若者の流行りVelocity(Velocity on TikTok)

・メルバブ登山

特にインドネシアのTikTokで人気のVelocityダンスをめぐる発表では、日本の学生も参加し、振りつけを教えてもらいながら全員で踊りました。

続いて、本学学生が以下の5グループに分かれ、インドネシア語で発表をしました。

①Tempat nongkrong anak muda〔若者の溜まり場〕

②Kantin di kampus Setsunan〔摂南大学の学食〕

③Tempat-tempat di mana pemuda kumpul〔若者が集まるところ〕

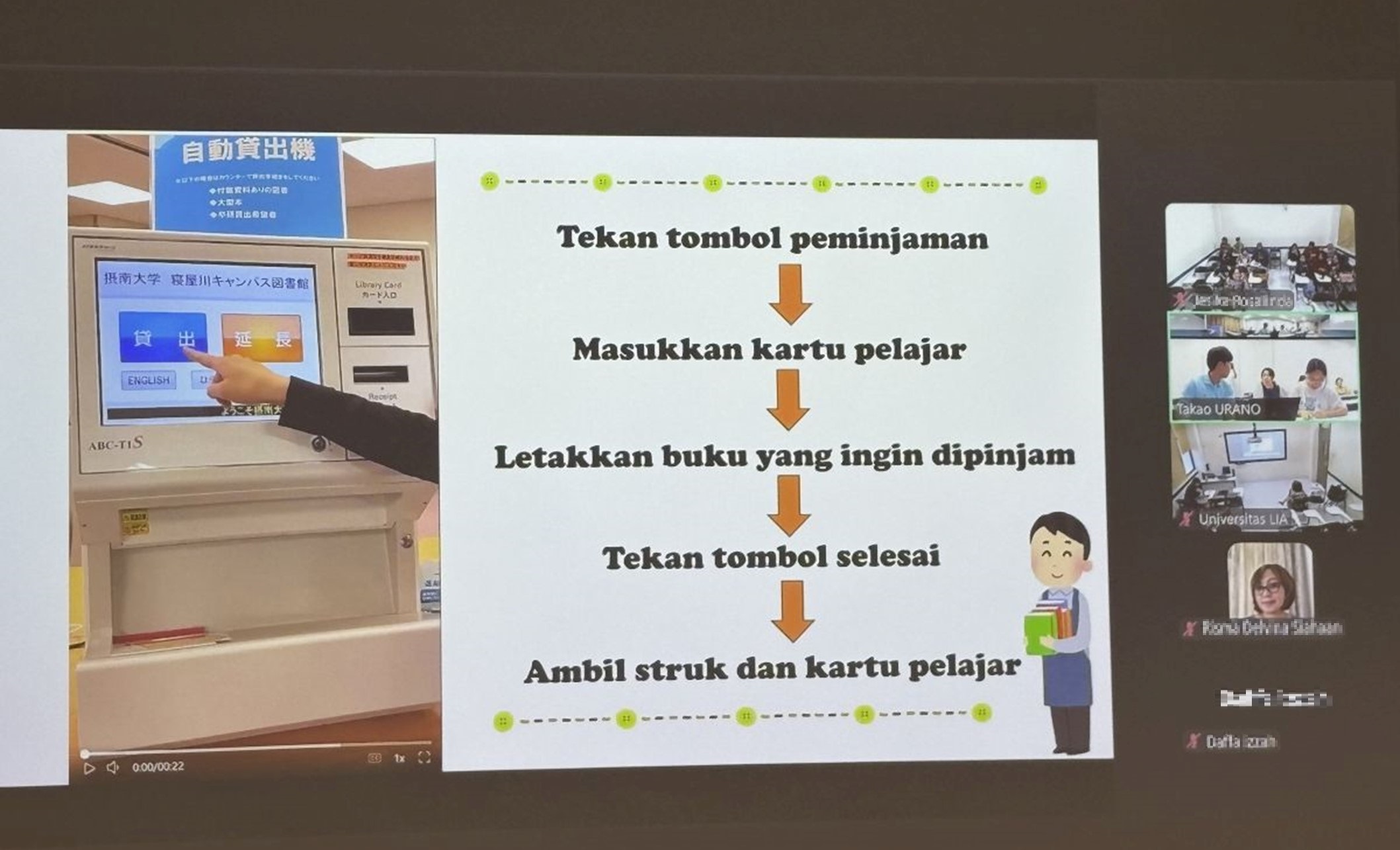

④Fasilitas di Universitas Setsunan〔摂南大学の施設〕

⑤Pemandangan hari libur para pemuda〔若者たちの休日の過ごし方〕

①では日本の居酒屋を取り上げ、店内の風景や注文の仕方の発表をしました。②では学食のメニュー紹介と人気のメニューの説明を行いました。③のグループは通天閣、甲子園球場、大阪の有名なラーメン店、大阪駅周辺の施設などを紹介し、魅力を語ってくれました。④は寝屋川キャンパス3号館1階のラーニングコモンズ、2号館の食堂、10号館の図書館をビデオ映像を交えながら発表しました。最後に⑤のグループは学生の休日風景を4つのキーワード、すなわち「カレー」「自然」「ショッピング」「ドライブ」に分け、CoCo壱番屋、箕面大滝、ユニクロ、六甲山地の摩耶山について自身の体験を踏まえて発表していました。

双方の発表後は質疑応答タイムとなり、インドネシア人学生からは「日本で野球が盛んな理由は何か」「大学へ弁当は持ってきますか。そのおかずは何ですか」などの質問が投げかけられ、本学学生は一生懸命にインドネシア語を駆使して回答していました。

今回のプレゼン授業の感想を寄せてもらいましたので、一部抜粋してご紹介します。

・インドネシアの現地の人との交流というのがとても貴重な経験だったと感じました。

・インドネシアの学生たちとリアルタイムで会話することが出来て楽しかった。

・グローバル社会が広がっていく行く中、このようにLIA大学とのオンライン授業はこれからの社会にとても必要な能力を得ることが出来ると思った。

・とても興味深いプレゼンの発表会でした。インドネシアの方々が私たちに質疑応答をするときに進んで次々に質問がきてくれたことが日本の学生との積極性が違うことに気づきました。私も同じように間違えを考えないで積極的に学んでみようと思いました。

・インドネシアでは、Velocityというものが流行っていることを知りました。私たち日本の学生も一緒に参加し、楽しく真似してダンスができたことが嬉しかったです。また、インドネシアの学生は、ワルコップに友達と集まり、コーヒーや軽食を楽しむ場所として親しまれているということが分かりました。今後は、更にインドネシアの事について知り、実際にインドネシアの学生と交流する機会があった時に、そんなインドネシア語まで使えるの?!と驚いて、喜んでもらえるように、語学の勉強に取り組みたいと思いました。

・現地に住んでいないとわからないことを知ることができました。また日本語学習者からみた日本語ということを知ることができました。具体的には日本語非母語話者からすれば日本語のこういうところがわかりにくいということを知ることができました。僕は日本語教育について勉強しているので、日本語を日本語学習者から見ることが大切であるためそれについて考えることができました。この経験を今後の学習に生かしていこうと思います。

・私は自分の考えを相手に伝える難しさと、異なる文化背景を持つ人と意見を交換する楽しさの両方を実感しました。特に、インドネシア語での発表では自分の言いたいことを正確に表現するために、語彙力だけでなく論理的な構成力が大切だと気付きました。今後はもっと多様な人と積極的に意見交換をし、自分の考えを深めたいと思いました。

また、参加学生からは「テーマ別のディスカッション」や「フリートーク」、「お互いの生活のリアルVlogを流し合う」、「学校、バイト、職場、伝統的、さまざまな服に関する文化交流」などをオンラインでする機会を望む声が上がりました。

今後とも、オンラインの特徴を生かした生の交流を進め、インドネシアと日本の双方にとって有意義な企画に取り組んでいきたいと思っています。

(文責:浦野崇央)