国際学部

【国際学部】授業紹介No.19「Japanese Society and Culture」

英語に加えて多彩な地域の言語を学ぶ、国際学部の授業を紹介するシリーズ投稿です。

今回は2年次必修科目「Japanese Society and Culture」(齋藤 安以子先生の担当クラス)を取材しました!

授業概要:

国際学部2年の必修科目の1つで、英語で日本の社会や文化について発信するための演習をします。目的が同じながらクラスによって題材は多岐にわたります。海外の大学生とのコラボを通して英語を話すことが多いクラス、日本語と英語の両方を使って学んで考えてから英語でプレゼンテーションをするクラス、知っていると思っていた日本の文化をあらためて英語で学ぶクラスなどがあります。

授業紹介:

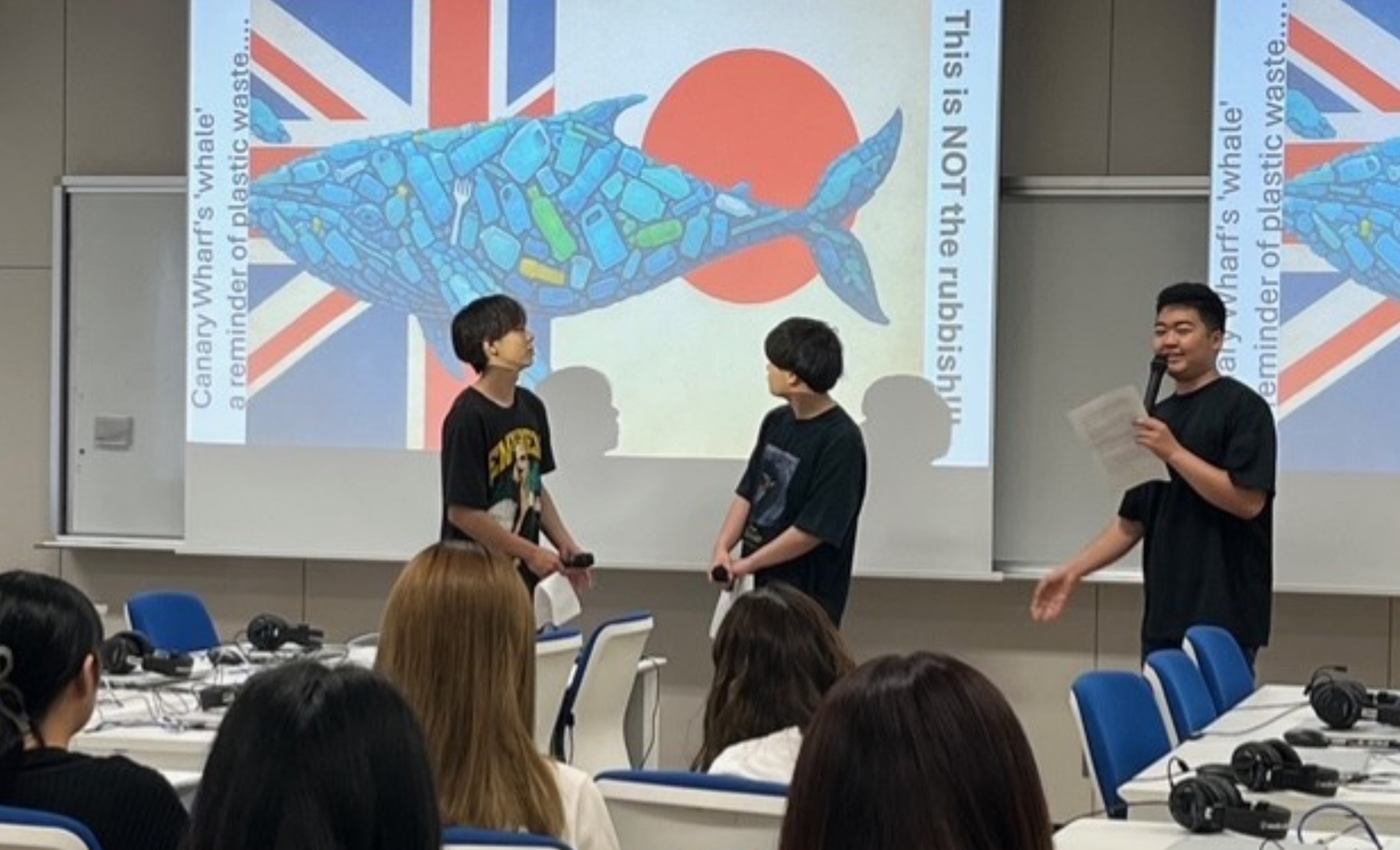

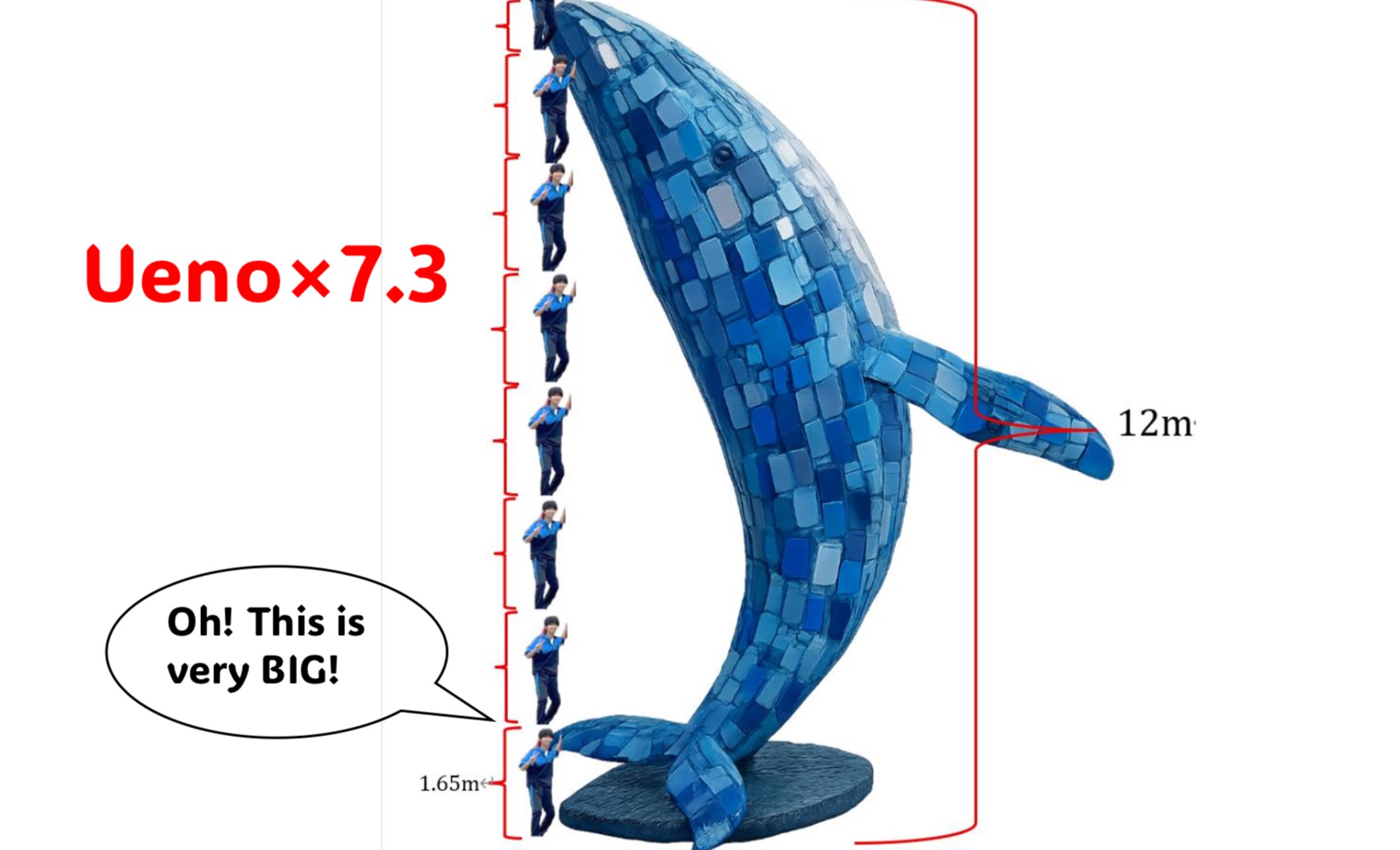

今回は2025年4月にロンドンで野外展示された「海洋に浮遊するプラスチックを、ハワイの海岸で収集したアーティストが作った巨大なクジラのオブジェ」をめぐる日本語と英語の報道を題材に学んでプレゼンテーションした、あるクラスの様子を紹介します。この話題は、日本語の新聞やテレビでも報道されたので、覚えている方もいらっしゃるかもしれません。オブジェに使われた材料の中に、2011年の東日本大震災のときに津波で流出したとおぼしき東北の地域名のついた漁業資材が見て取れたことから、素材を「ごみ」と表現されると心がざわつく、という投稿があり、英国の展示イベント主催者が「謝罪」した、という日本語の報道がなされたのです。授業では、日本語と英語の両方を使って、このクジラのオブジェをめぐるどのようなやりとりがあったのか、実際に英語ではどう表現されていたのか、いつ頃から異なる見解がどんなふうに発信されたのか、といったことを調査し、ディスカッションしました。

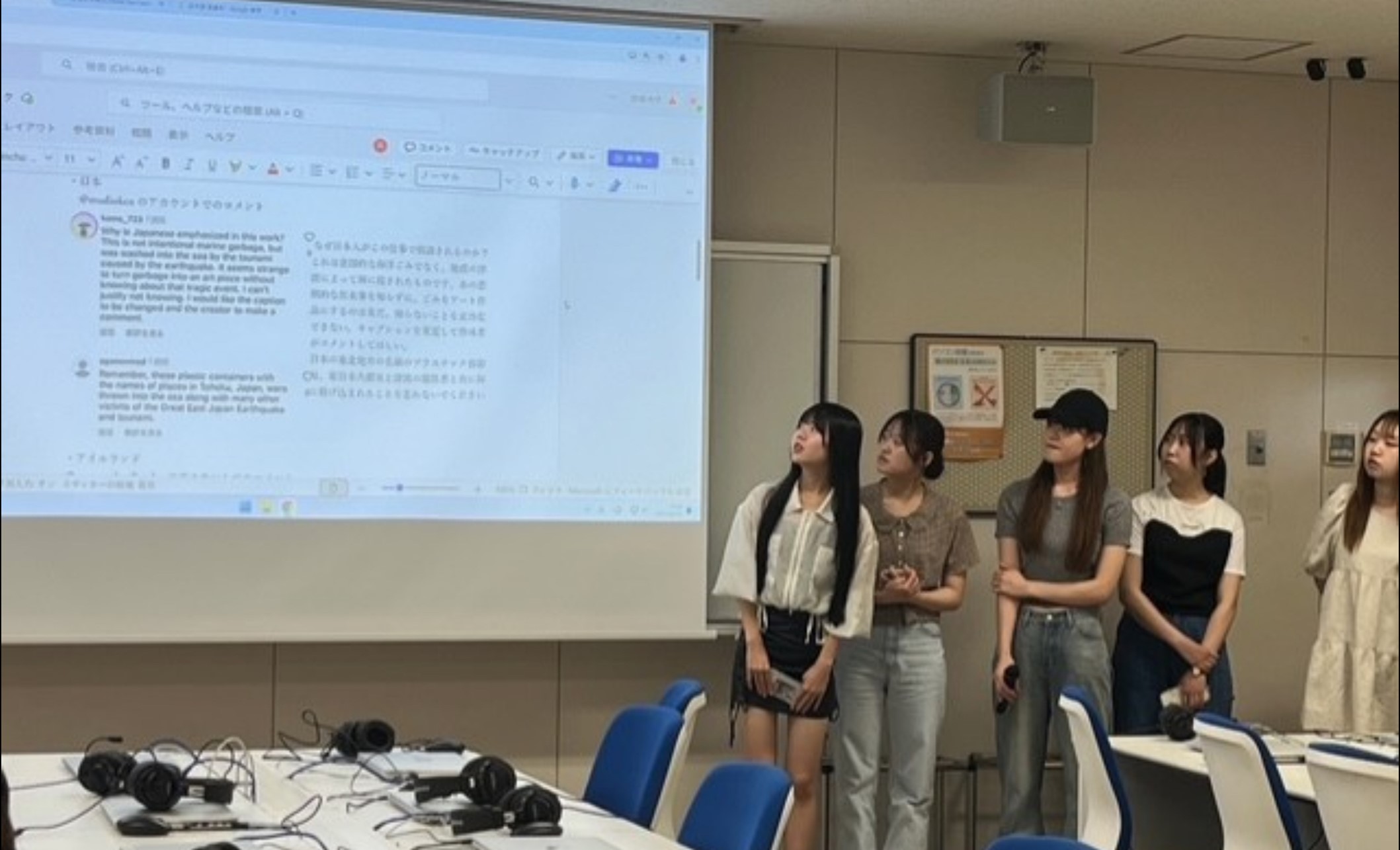

伝統的な報道メディアである新聞とテレビに加えて、今ではもっと小さな組織や個人でも、インターネット上に動画や記事をアップロードして意見を表明することができます。ということは、調査対象は検索ですぐ見つかる記事だけでなく、それに対する読者のリアクションや、SNSの短い投稿、動画へのコメントにも渡ります。4月初旬のニュースを5月に追いかけ始めたので、調査中にもまだ新しい投稿が現れました。

どの言語で発信するかによって、同じ話題でもリアクションの数とスピードが異なります。共感してくれる人が現れると他の人からも新しいアイディアが投稿される一方、「いいね」の数が少ないと次の投稿が進まなかったりします。また、外国語を学ぶときには「この単語の意味は○○」と訳を頼りにしますが、翻訳された言葉が等価交換ではないとわかったときの驚きときたら!wasteとrubbishとdebrisは、どれも「使われなくなったもの・定位置にとどまらず水や空気に浮かんだりふらふら移動していることが多いもの」といった対象に使われますが、語源を調べたり、用例を探すと、印象がまるでちがうのです。英語を学べば学ぶほど、表現にどの言葉を使うか、選択に責任が生じることも学びました。

画像は、この話題を題材にしたプレゼンテーションの日の様子です。伝えたいメッセージを効果的に伝えるクリエイティブなデザインの資料を作り、グループで手分けして話し、そして熱心に聴いて質問をする、という熱い空気に満ちていました。 ICT?プレゼン?英語?グループワーク?全部、ここにあります。ちなみに、このクラスの最終プレゼンは、独りずつ、オリジナルの話題を選んで英語で話すもので、動画撮影して提出し、クラスのメンバーだけが見られるラーニングメディアシステムの中で互いの動画を視聴しました。35人が、他の誰とも似ていない、オリジナリティを発揮した動画でした。

(以下、英語版)

“Japanese Society and Culture” is one of the compulsory subjects for second-year students in the Faculty of International Studies, where we hold seminars to communicate about Japanese society and culture in English. While the course objectives are the same, the subjects covered vary greatly among classes. Some classes focus on speaking English through collaboration with students in overseas universities, others use both Japanese and English to learn and think before presenting in English, and some classes are about relearning what we thought we knew about Japanese culture in English. In this article, I would like to introduce a class that studied and presented on the media coverage in Japanese and English of a large whale sculpture created by an artist using plastic floating in the ocean, collected from the shores of Hawaii, which was displayed outdoors in London in April 2025. This topic was reported in Japanese newspapers and television, so some of you may remember it. A post mentioned that materials used in the sculpture included fishing gear marked with names of regions in Tohoku, which were likely washed away during the tsunami of the Great East Japan Earthquake in 2011, and expressed discomfort about referring to the materials as 'garbage,' leading to a Japanese report stating that the event organizers in the UK 'apologized.' In class, we investigated the exchanges surrounding this whale sculpture using both Japanese and English, how the English expressions were articulated, and how different opinions were communicated over time. In addition to traditional media such as newspapers and television, now even smaller organizations and individuals can upload videos and articles online to express their opinions. This means that our research targets not only articles easily found through searches but also reader reactions, short posts on social media, and comments on videos. Since we began following the news from early April in May, new posts continued to emerge during our investigation. The language in which something is communicated can affect the number and speed of reactions, even on the same topic. When someone expresses sympathy, new ideas may come from others, whereas if a post receives few likes, progress on the next post may stall. Moreover, when learning a foreign language, we often rely on translations saying, 'the meaning of this word is ____,' but the surprise when we realize that translated words do not represent an equivalent exchange is quite something! “waste”, “rubbish” and “debris” are all considered synonyms used to refer to 'things that are no longer used and often float or move around in water or air instead of staying in their designated places.' However, when you look into their etymologies or search for examples, the meanings they convey are completely different. The more we learn English as a foreign language, the more we realize that even a simple word choice carries a responsibility. The images are from the day of a presentation themed around this topic. Students created creative materials designed to effectively convey their message, sharing work, and the atmosphere was filled with enthusiasm as they listened eagerly and asked questions. ICT? Public speaking? English? Collaboration with peers? It all exists here. The final presentation for this class involved each student talking in English on the topic of their choice, with video recordings submitted and shared within the learning media system that only class members could view. Each of the 35 students produced lively videos that showcased uniqueness, unlike anyone else's.

(和文および英文:国際学部教授 齋藤 安以子)