数値目標ありきの女性登用で、あとが続くだろうか。

専門分野にいたったきっかけは、大学院時代の現地調査でした。地域権力構造・選挙のあり方(政治文化)に関心をもった私は、農村や漁村における地域リーダーにインタビューしていました。結果として、リーダーは男性ばかりでした。自分自身も男性優位の価値観に染まっていたようで、当時はそのことに違和感を抱きませんでした。指導教員から「女性はどこにいるの?」と尋ねられて、婦人会長ぐらいしか女性が地域の役職についていないことに気がついたんです。それが、女性の地域リーダーに関心を持ち始めた出発点でした。

それ以来、「地域のことを決める場に、なぜ女性や若者が少ないのか」「どのように地域が動いていくのか」「農業や林業、漁業に従事している人たちは、どのような社会関係・コミュニティを形成し、それはどのような意味をもっているのか」などについて、地域の方々に直接お話をうかがいながら考えつづけています。

性別役割分業やその意識が根強く残る農業地域においても、農業委員(農地の権利移動などを管理する委員)や農業協同組合役員などに代表される地域役職に従事する女性の割合は、前者が約14%(2024年8月現在)、後者が約10%(2023年7月現在)まで、年々増えてきました。政府が女性登用の数値目標を掲げている影響も大きいでしょう。

しかし、数を増やすことだけをめざし、「女性なら誰でもいいから」という声も聞こえてきます。また、女性が主体的に意思決定できなければなりませんが、依然として課題があります。数が増えれば女性が能力を発揮できる環境が整う、という考え方も理解できますが、一足飛びにそうはなりません。そのような状況では、当の女性の委員がやりがいを持てないままでいたり、就任を引き受ける女性が次々と続いていかなかったりする可能性もあります。

ゆるやかなつながりが、いざというときに協同の力を発揮する。

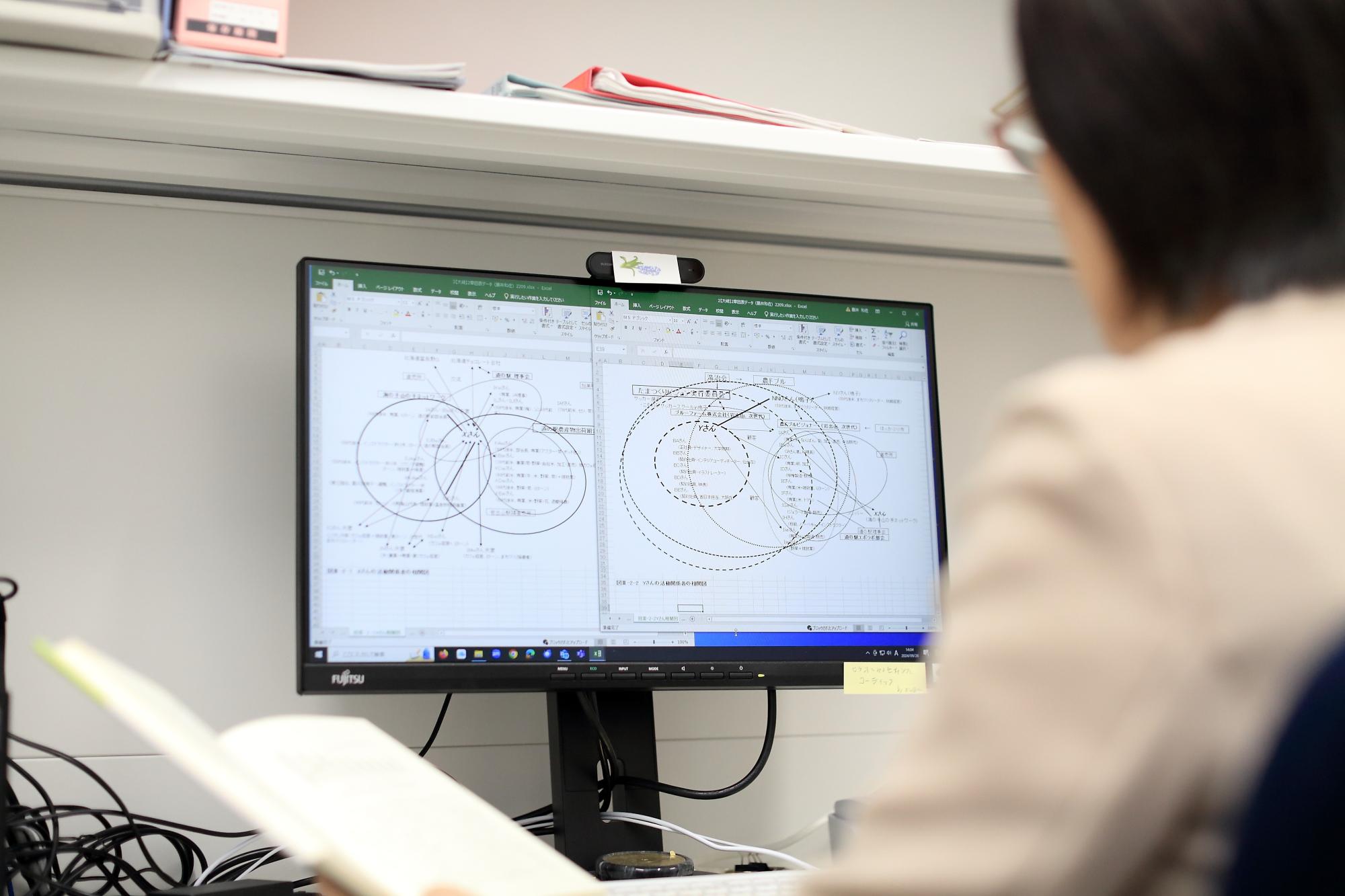

現在進めている研究のテーマは、「女性農林漁業者の社会参画指向とネットワークコミュニティ形成のあり方に関する社会学的研究」です。農林漁業に携わる女性たちの組織・団体における活動のほか、近年登録者数が増えている「農業女子プロジェクト」や独自のグループ、ネットワークにおける活動にも注目しています。

例えば、隣近所に農業の担い手がいるわけでもない現在、就農女性がつながる方法としてSNSは有効です。農林水産省が主導する「農業女子プロジェクト」は、SNSを活用しながら就農女性のネットワークを全国に広げています。同時に、都道府県や地区を同じくする就農女性たちが地域グループをつくって、いっしょに勉強会をし、マルシェなどを開催しています。

私は、SNSを通じてのゆるやかなつながりとともに、リアルな場でのつながりも重要だと考えています。会合の後のお茶会は、「実はこういうことで悩んでいて」といった相談の機会にもなり、おしゃべりしながら元気になっていきます。また、対話を通じてお互いの価値観も共有できます。そして、「こうなったらいいな」という目標を共有できたとき、その「こうなったらいいな」は、みんな(地域・社会)のものになります。このタイミングでギュッと結束して協同し、「こうなったらいいな」を実現していくわけです。そのような可能性・力をもったつながりがあることが、地域の、そして農林漁業者の生活を持続可能とするセーフティーネットになるでしょう。これが今、フィールドワークが教えてくれていることです。

議会などの場で女性が半数を占める光景。それを、つながりの先に見ることができたらいいな。

関連リンク

(取材内容は2024年9月時点のものです)

摂南タイムズ一覧へ戻るこの記事に関連する学部をチェック

学科紹介

現代社会学部