薬を薬棚から探し出す時、配置場所によって探しやすさが変わる。

薬剤師の業務内容は、大きく「処方監査・調剤・調剤薬鑑査」に分けられます。まず「処方監査」では、医師が入力した処方内容について、それぞれの薬の用法・用量や薬間の相互作用などに問題がないかをチェックします。次に、処方箋に従って薬棚から正確かつ迅速に集薬する「調剤」を行います。最後に、また別の薬剤師が患者さんに薬を渡す前の最終チェックとなる「調剤薬鑑査」を行います。私は、九州大学病院で副薬剤部長を務めていた頃から現在に至るまで、薬剤師の調剤時の思考プロセスや調剤エラーの発生メカニズムなどを研究してきました。

大きな病院であるほど薬の数が増えるため、それだけ設置する薬棚の数も多くなります。たとえば九州大学病院の調剤室であれば、内服薬だけでも13台以上の薬棚があり、このような病院では薬の配置に番号(棚番)が振られているケースが一般的です。例えば、薬に「3-5-6」の棚番が振られていれば、その薬は「3番の棚、上から5段目、左から6列目」に配置されていることを意味します。実はこの「段が上の方か下の方か」と「列が右の方か左の方か」によって、薬の探しやすさが大幅に変わってくるのです。

「棚番」に色や記号を組み合わせて、「右脳」を使った調剤のアプローチへ。

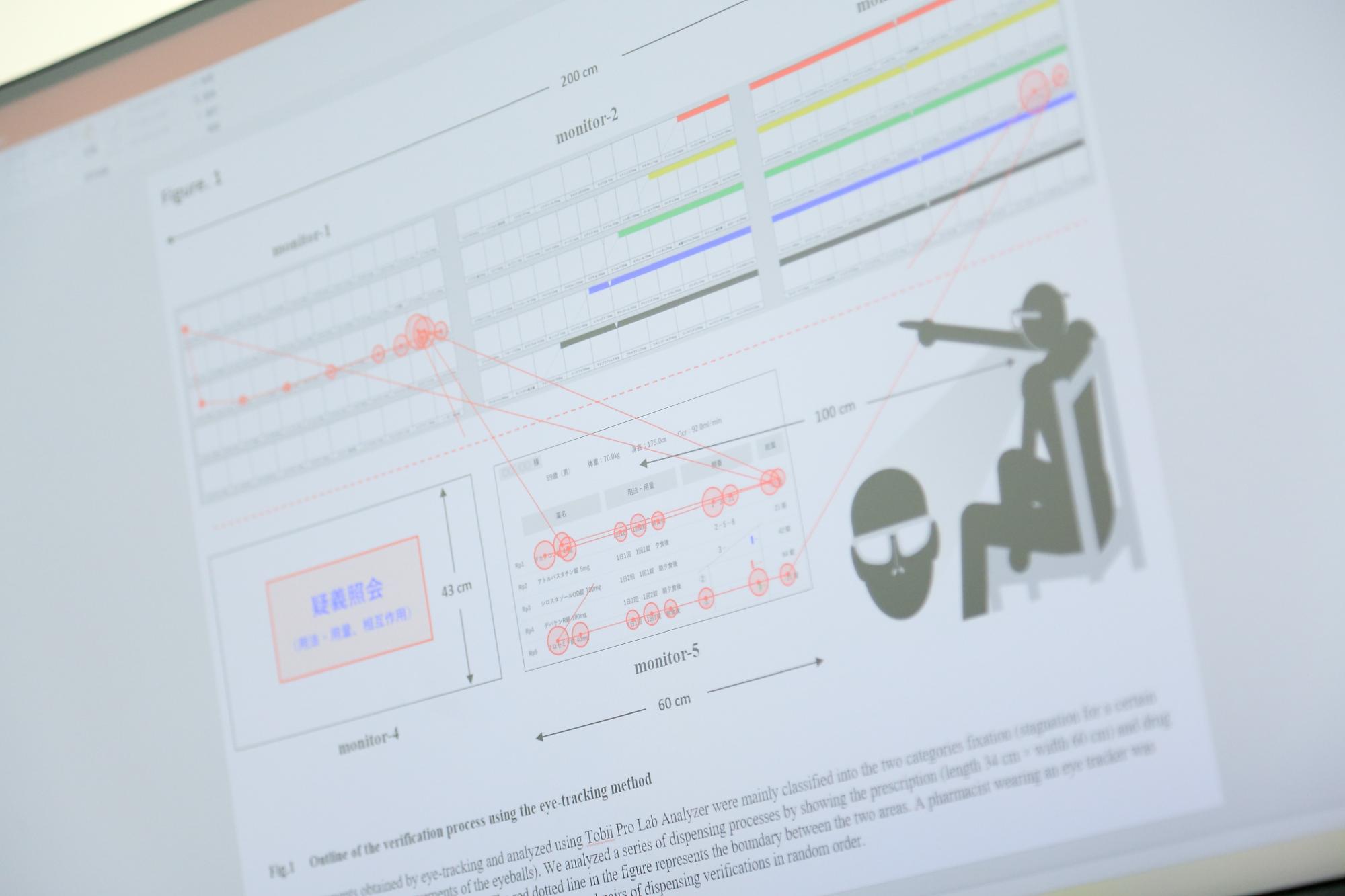

私の研究では、視線の動きを記録するメガネ型アイトラッカーを薬剤師に装着してもらい、薬棚を想定した複数の大型モニターの中から薬を探してもらう検証を行っています。つまり、薬剤師が調剤の際にどこをどのように見ているのかを調べることで、調剤業務を複雑にしている要因やエラー発生のメカニズムなどを明らかにすることができるのです。

研究の結果、薬棚の「右側」に配置される薬ほどその場所の特定が困難となり、調剤エラーも発生しやすくなることが分かりました。つまり、先ほどの棚番の例で言えば、薬が「3-5-6」のように「左から6列目」にある時よりも、「3-5-12」のように「左から12列目」にある時の方が、薬剤師は薬の特定が複雑に感じられるのです。これは、薬剤師は薬剤を探す際に、視線を「上から下、左から右」のような「L字型」に移動させてしまうことが原因です。

一般的な人間の短期記憶については、7桁程度の数字を覚えて保持することが限界と言われています。また、処方内に使用される数字には、薬の「含有量」「用法・用量」「錠数」などもあるため、「3-5-12」のように棚番の情報が複雑なほど、記憶容量の限界(忘却)もより早く訪れてしまいます。そこで、新たな研究アプローチとして、棚番に数字だけではなく「色や記号」を組み合わせるパターンを考案しました。これは、棚の段の位置を色、列の位置を記号で示す手法であり(例:[ ▮ー])、色と記号の組み合わせで薬の場所をすぐに把握でき、視線の移動を最小限に抑えることが可能となります。「色や記号」が右脳を中心に処理されることは、これまでの海外の研究でわかっていました。さらに私の研究では、薬剤師が「色や記号」の組み合わせを画像のように認識することで、薬の配置場所をダイレクトに探し出せるだけでなく、エラー発生も軽減できることを証明しました。

もちろん、「色や記号」を使用することで、数字だけの場合よりも棚番の表示スペースが多く必要であったり、色覚異常を有する薬剤師への配慮が必要であるなど、いくつか懸念すべき点はあります。よって現在は、これまでの研究成果を慎重に解析しながら、病院などでの実用化に向けた道筋を探っている段階です。このような薬剤師の調剤負担やリスクを減らす取り組みが、より安心かつ安全な薬物療法の提供につながっていくのです。

(取材内容は2024年11月時点のものです)

摂南タイムズ一覧へ戻るこの記事に関連する学部をチェック

学科紹介

薬学部