建築で"記憶"をデザインする――実践で磨いた発想力と挑戦力

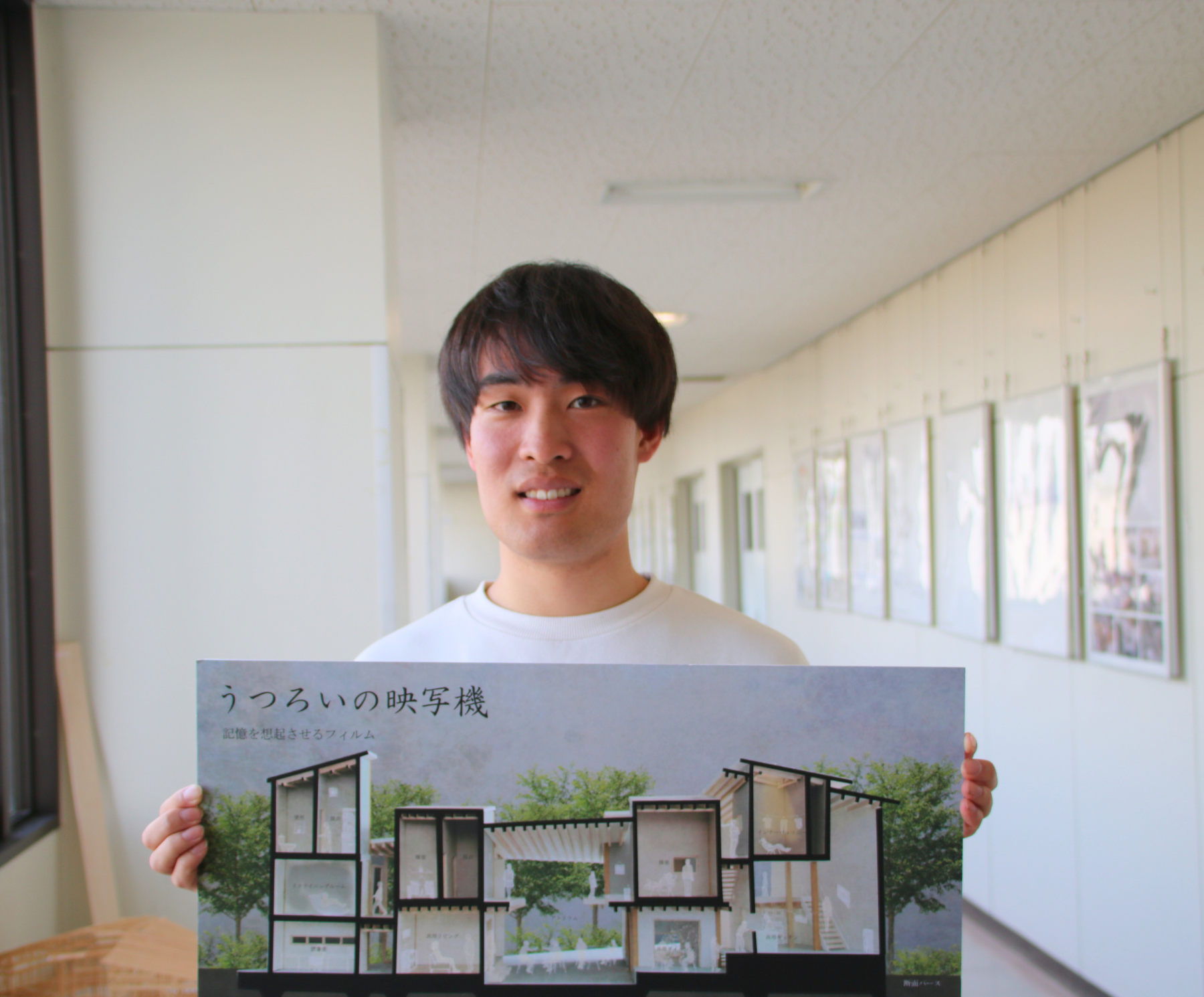

理工学部 住環境デザイン学科岡村 悠登さん

卒業生

2025年3月卒業(京都工芸繊維大学大学院進学)

理工学部住環境デザイン学科卒業生の岡村さんは、在学中に学内外のプロジェクトに参加することで、実践を通して建築を学びました。

現在は京都工芸繊維大学大学院(国立)で学ぶ岡村さんに、大学選びや摂南大学在学中の取組みについて聞きました。

建築に興味を持った頃から受験まで

幼い頃からものづくりが好きで、将来は漠然と建築関係の仕事に就けたらいいなと考えていました。

大学選びでは、建築学科を探していましたが、摂南大学の住環境デザイン学科は、建築だけでなく、環境工学や空間デザインなど幅広い分野を学べる点で、

将来の選択肢を増やせると思い受験を決めました。

ヒューマンスケールを体感するゼミ室改修

大学3年後期には設計への関心が一層高まり、卒業設計ができる白鳥ゼミを選びました。

エスキース(意味:設計のアイデアをまとめるためのスケッチや議論)を通じて、先生や仲間と本気で意見を交わしながら設計を進める過程がとても楽しかったです。

また、白鳥ゼミは毎年ゼミ室の改修を行っています。

他のゼミ室の改修は、研究室の家具のレイアウトを変える程度のことが多いのですが、白鳥ゼミではゼロから作り直します。

実際に木を切って机や椅子を一から作るため、設計する人、作業する人で分かれて制作していきます。

こうした実践を通じて、道具の持ちやすさや住宅の住みやすさといった「ヒューマンスケール」を体感し、設計士を目指すうえで重要な視点を養っています。

白鳥先生は、自分の設計に対して、良い点も悪い点もはっきり意見をくれます。もっと改善できるとか、先生の経験を通して様々な意見をかなりはっきりといただきました。

最初は先生に対抗して、先生を倒したいみたいな気持ちがあって(笑)、頑張っていたところもありました。

喧嘩みたいになることもありましたが、やっぱり先生が言うことが正しかったりして。フィードバックとアウトプットの繰り返しで、俯瞰して考えることの大切さを学んだと思います。

信頼があるから築けた関係性だと思います。

記憶を呼び起こす住まいのかたち

「うつろいの映写機」という作品を作るきっかけになったのは、20歳の頃に祖父母の家を取り壊したことでした。

家を取り壊す以前に祖父母の家を訪れ、その際に一つの “開口部”が目に留まりました。

開口部はリビングとダイニングの間に位置し、そこからリビングの一部が見えました。

開口部によって風景が一部切り取られ、祖父母の姿が想起されました。

この作品は、「風景を限定的に切り取る」という手法を集合住宅に取り入れ、「記憶を想起するフィルム」として提案しました。

入れ子構造のように大きな空間の中に寝室、キッチン、ダイニングなどの小さな空間を取り込み、この空間にフィルムを装着することで、風景の一部が切り取られ、

住む人の「記憶を呼び起こす装置」のような役割を果たします。

私は、住宅建築が記憶を生み出すだけにとどまらず、記憶を残していくための媒体だと考えています。

大学4年間の集大成「赤れんが卒業設計展2025」に出展

「赤れんが卒業設計展」は、建築学生による卒業設計作品を集めて展示・公開審査を行う全国公募制のイベントです。全国公募制の卒業設計点の中でも大規模なもので、出展する学校数は80を超えます。

作品についてですが、土に還ったものを利用して食事を作る「循環」をテーマにした建築を提案したいと考え、コンポストでゴミを土に還す処理場を併設したカフェを設計しました。ゴミに対するイメージは悪くなりがちですが、実際にはゴミも食べ物も自然界の循環の中にあると考えています。ゴミは分解されて土になり、その土を使って農作物が育つ。こうした循環を都市に根付かせる建築を提案しました。

今回もそうですが、私は在学中にこういった企画に参加することで、学内だけでは経験できない機会を多く得られたと思っています。いろんな方に講評してもらい、力が付いてきました。

後輩になる皆さんには、ぜひ、学外の企画にも積極的に参加してほしいと思います。

(掲載内容は2025年3月取材時点のものです)

わたし×摂南一覧へ戻る