新しい価値を創造できる主体性の高いゼミ活動で、

理論と実践を体験し組織が抱える課題を考える。

経営組織・戦略、人的資源管理、国際経営、プログラミング、ビジネスデータ分析、経営情報システム、情報セキュリティ、マーケティング戦略、消費者行動、ブランディング、メディア戦略、管理会計、会計、財務会計・分析、コーポレートファイナンスといった幅広い経営学の領域から、ゼミナールを選択。専門的知識を深めながら分析やディベートを通じて、実践力を養います。

財務会計・ファイナンス

講師石川 徹

本ゼミでは、財務会計・ファイナンスを中心に学習します。社会における課題を探し、証券市場を通した解決策を模索します。そのため、財務諸表の分析手法、ポートフォリオ理論といった証券市場に関する基礎知識をはじめに習得します。そして、より実践的な知識を付けてもらうために、日本経済新聞社の主催する日経STOCKリーグといったコンテストに参加します。最終的に、習得した知識を活用し、証券市場に関する卒業研究に取り組みます。

学生同士が積極的に意見を交わし、主体的に取り組める環境を作りたいと思っています。そのため、他ゼミや他大学との交流の機会も希望があれば設ける予定です。関心がある人はぜひ相談してください。

専門演習1、専門演習2、卒業研究

講師伊瀨 堂人

本ゼミでは、企業の会計データを活用したデータ解析を行い、企業の経営状態やビジネスの動向を分析しています。さらに、データの背後にある経営者や企業の意思決定プロセスを明らかにすることで、実社会における課題とその解決策を探究しています。データ分析ツールや手法の習得を通じて、幅広いビジネスシーンで応用可能なスキルを身につける機会を提供しています。実際の企業データに基づく分析により、大学で学ぶ経済・経営理論と実社会を結びつけ、実践的な知識と洞察力を高めることを目指しています。

岩坪ゼミ

教授岩坪 加紋

岩坪ゼミでは主としてファイナンス(金融)に関わる事象を扱います。一見すると難しく自分とは関係ないと思うかも知れませんが、簡単に言えばお金に関する事です。財布の中の現金をはじめ、銀行や証券会社、保険会社、国債、株式、資産運用、キャッシュレス、フィンテック、企業の資金調達等々、社会に流布するお金に関する様々な事象がファイナンスに関連し、これら事象を体系的に分析するのが学問としてのファイナンスです。日頃の生活はもちろん、ビジネスとも密接な関係にあります。本ゼミでは、そのようなお金に関する問題を「研究・探究」し、ファイナンス(金融)の知識とスキルならびに実践的な応用力の修得を目指します。

梅原ゼミ

講師梅原 喜政

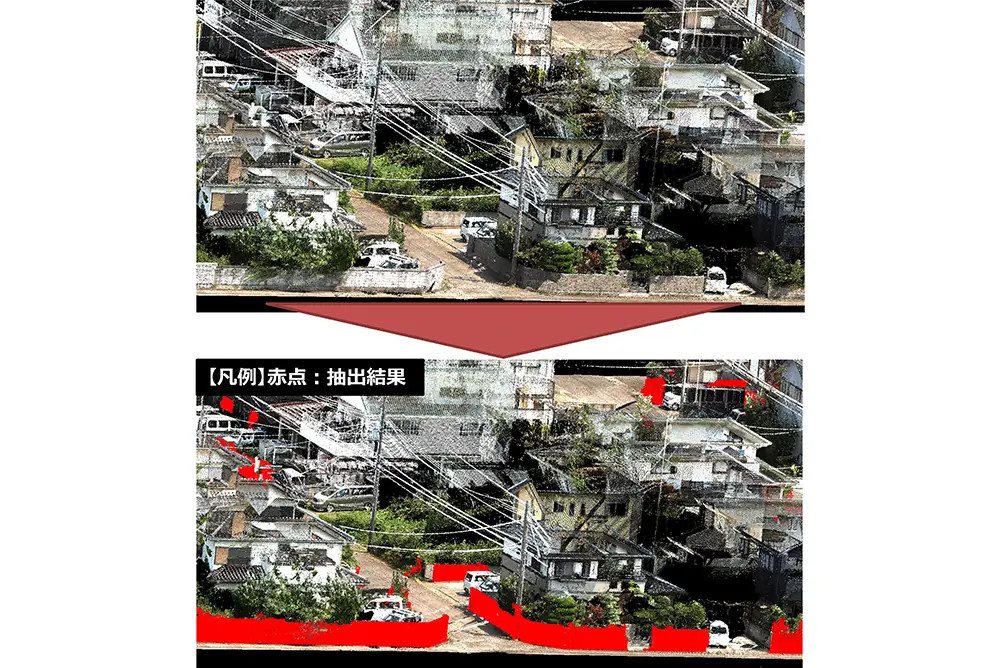

当研究室では、AI・ICT×ビジネスをテーマとして、最新AI・ICTの実践活用と新たなビジネスモデルの創出を行っています。例えば、XR技術を用いることで、お家にいながら、遠方の大学のオープンキャンパスに参加したり、まだ行ったことのない観光地を存分の堪能できるサービスを提案・構築しています。また、地震の際の危険性が指摘されているブロック塀について、AIを駆使して自動でその所在を把握し、倒壊の危険度を評価する技術を構築することで、安心して生活できる社会作りに取り組んでいます。その他にも、様々な社会・企業の課題に対して、AI・ICTを活用した新たなビジネスを考案しています。

大月ゼミ

准教授大月 庄治

技術者としてのICT実務経験を活かし、さまざまな経営問題に対して、人工知能などのコンピュータサイエンスを活用し、マーケティング分析や、ビジネスプロセスの効率化を図る研究を行います。

私の研究室では、皆さんの興味関心に合わせて、一人ひとりに合った研究テーマを見つけ、一緒に研究を進めていきます。

研究を通して得た論理的な思考力・問題解決能力・コミュニケーション能力は、社会に出てからも必ず活かすことができるでしょう。ぜひ、大学で新しい世界に挑戦し、自分自身の可能性を広げてください。

会計情報分析研究室

教授呉 重和

企業は会計情報を生み出すことで生きていることを証明する存在であります。本ゼミでは、会計情報から企業の諸活動を分析する方法を学習し、企業に関連する問題の発見・分析、分かった知識を発信する作業を繰り返し行います。卒業時まで、問題の発見から、分析、解決、発信までのことが「学生自ら」できることを目指します。また、根拠を持った意思決定ができることを目標にしております。

木下ゼミ

准教授木下 和紗

木下ゼミでは、中小企業と地域をテーマに、グループワークを主なスタイルとしながらゼミを進めています。あいだでは中小企業に関するテキストや資料を読んだりする作業もありますが、中小企業について実践的に学ぶことを重視しています。なので、実際に中小企業に行って経営者や従業員の方々のお話を聞いたり、ものづくりの現場を見学したり、ゼミに中小企業経営者に来てもらって交流したり、といったことも取り入れながらゼミを実施しています。また、ゼミでは中小企業や地域について学ぶことが一つの大きなテーマですが、さまざまな人との交流、つながりも大切にしているので、ゼミで懇親会を実施するほか、他大学や中小企業経営者との合同ゼミや懇親会にも参加しています。

経営情報研究室(地域や社会を変革する経営情報システムの構築)

教授久保 貞也

久保研究室は情報技術を活用して地域の課題解決を実践している研究グループです。

サイバー犯罪から身を守るための防犯教室を企画・運営したり、宮崎県の自治体のふるさと納税データを分析して商品企画や広報戦略の提案を行ったりしています。

次々と新しくなる情報技術に興味を持って学習し、プログラミングやデータベース設計などのオーソドックスなスキルも身につけて、ITパスポートや基本情報技術者などの資格に挑戦するメンバーもいます。

情報技術と社会課題を結びつけて幅広く研究を行うため、自ら学びたいことを探す好奇心旺盛な人や、誰かに貢献したいと努力できる人が活躍しています。

大学から学べる経営学や情報技術を駆使して成果を出したい人を待っています!

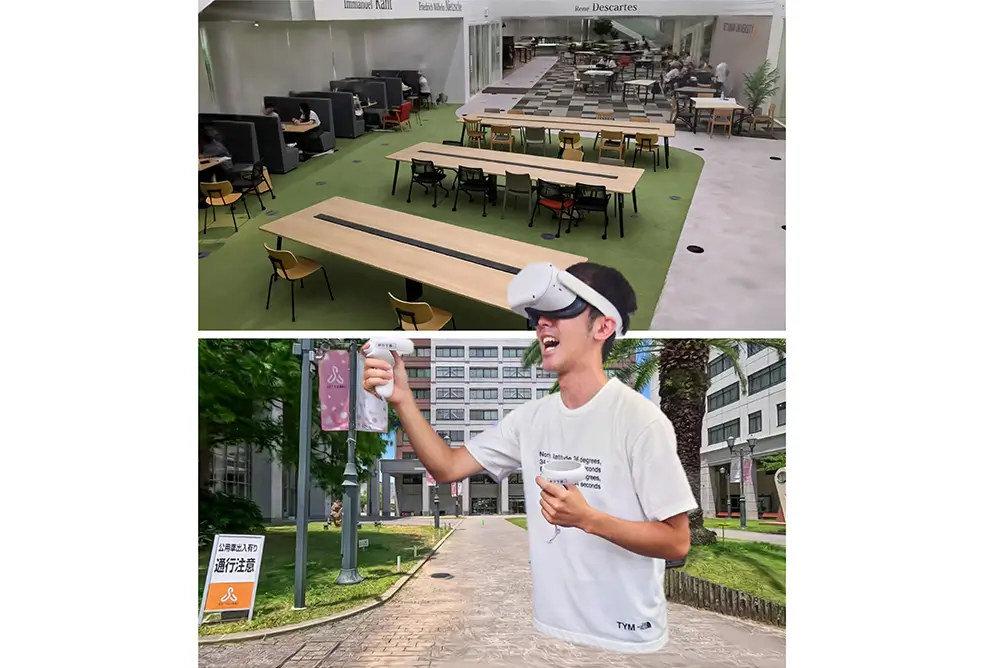

教育工学研究室(創造で未来を変える)

教授小林 正樹

これまでにないICTの導入を創造しよう!

本ゼミでは、情報機器をいかに効果的に活用するかの研究をしています。現在は、各自のスマホやパソコンをどう活用すると便利になるか、例えば大学で個人のスマホにリアルタイムで授業情報やグループ分けの通知を受けたり、おしゃれなカフェ空間でソファーで、また逆に立って授業を受けたりと、さまざまな柔軟なアイデアを想像、創造、試行、実現していきます。ゼミではグループで学内外で活動しつつ、個人課題にも取り組んでいます。

こういった今までにないものをクリエイトし、社会に働きかけていきましょう。自ら動き、大学で「これをやりました!」って胸を張れるものを創りませんか。

マーケティング研究室

教授武居 奈緒子

ゼミのテーマは、マーケティング・イノベーションです。現代企業がより成長・発展していくための方策について、理論面と実践面からアプローチしています。マーケティングは、生活に密着した中において理論化が図られています。時の流行も捉え、消費者のニーズも変化する中で、企業の経営効率化に向けた取り組みについてディスカッションしています。

鶴坂ゼミ

教授鶴坂 貴恵

鶴坂ゼミは「マーケティングを実践する」をテーマにフィールドワークを中心に体験を通じてマーケティングを学んでいます。

授業で学んだマーケティングの専門知識を実践で活用することで、学生自身がどの程度理解しているかに気づくことができます。さらに活動によって動機づけられ学びを深めていくことができます。

また2年、3年がチームとして活動することでチームのなかでの自分のあり方を考え、主体的に行動できる力やコミュニケーション能力など社会に出てから必要な力を身につけることも可能です。

具体的には地元商店街の活性化や、ものづくりの中小企業者さんと連携して商品企画から販売までを行うなどの活動をしています。

西之坊ゼミ

准教授西之坊 穂

本ゼミで特に注力している点が、①学問を実践に活かす、②企業から求められるグローバル人材の育成、です。 教員は民間企業での人事経験から、企業から求められる人材について十分理解しています。従って、ゼミでは以下の活動を行っています。

- 授業で得た知識を用いて、3回生になったらビジネスコンテストに参加します。

過去に受賞歴もあります。 - 企業で求められる基礎として「当たり前のことを当たり前にする」を実践します。

例えば、挨拶をする、期限を守る、などです。これらを順守する教育を行います。 - グローバル人材育成のためTOEIC600取得を目指します。

情報教育・ICTを活用した教育

准教授橋本 はる美

ゼミでは、情報社会の歴史的背景を理解して、教育現場や社会で使われているICTについて活用事例をもとにして問題解決を考えます。パソコン演習では、htmlとcssを使ったWebページの作成やプログラミング演習をします。3年では、小学生にプログラミングを教える機会を持ち、計画から構成、プレゼンをゼミ生で行い、知識や技術のアウトプットや振り返りをします。卒業研究のテーマとして「大学生の ITリテラシーの実態―ITリテラシー教育のカリキュラム検討をめざして―」「Chat GPTと思考力」「陸上競技における記録向上を目的とした練習内容の検討 -短距離選手を対象としたアンケート結果による分析-」などがあります。

経営史ゼミ

講師花木 完爾

本ゼミでは企業組織の統合、分離、再編成といった「動態」を取り扱う。経営学の理論では「垂直統合」という考え方がある。これは生産工程を統合的に運用すれば、「規模の経済性」が発揮され、安価でモノ、サービスを提供できる、という近代に生み出された効率性の論理である。であるにもかかわらず、現代ではこのような理論が適応されていないケースがしばしば見られる。なぜそのようなことがおこるのであろうか。たとえば、電気事業では、政治体制と組織戦略の相互関係が電気事業に大きな影響をもたらしていることがわかる。これは歴史的な経路を見なければわからないし、このような「なぜ?」を問うことに面白みを感じれば、人生も楽しく感じれると思います。

研究資料林研究室

教授林 正浩

当研究室では、主に簿記等の資格取得に向けたゼミや、グループワークとして経済産業省主催の知財ビジネスアイデアコンテストに毎年参加しています。今までに2回生のチームが審査員特別賞を受賞した成果があります。また、資格取得のためのゼミ講座以外には、Excelを活用した統計・マクロなどVBA(Visual Basic for Applications)の講座や、将来の就職先の研究として企業分析の講座もゼミで開講しています。

メディア・インテリジェンス研究室

教授針尾 大嗣

当研究室では、サイバー攻撃やサイバー犯罪から企業や消費者を守るためのサイバー脅威インテリジェンスと呼ばれる分野の研究を中心に行っています。研究室に所属する学部生のゼミでは、広告、集客、販売といった企業のマーケティング活動に用いられている情報通信技術とその仕組み、その仕組みの上で商品の選択や購入を行う消費者の行動や心理について、大学院生のゼミでは、それらが悪用されるケース(例えば、偽広告、フィッシングサイトなど)やその予測・対策のための脅威インテリジェンスについて学びます。ゼミの卒業生達は、IT業界、マーケティング業界、放送業界、教育業界、警察など様々な分野で活躍しています。

樋口研究室

准教授樋口 友紀

樋口ゼミの研究テーマは、「マーケティング分野における各種データの分析と応用」です。

ゼミでは、マーケティング意思決定を支える各種のデータ分析手法について、主に学習しています。在庫管理に関わる販売予測や株価の予測、消費者の購買行動(商品選択)の移り変わり、調査を実施することで得られる消費者ニーズの把握など、マーケティングに関連する諸問題について、多変量解析手法による解決を目指します。同時に、様々なデータ分析手法の実践に必要となる基礎知識として、統計学などの内容も取り上げ、学んでゆきます。

また、社会調査士資格の取得にも積極的に取り組んでいます。

堀井ゼミ

教授堀井 千夏

多彩なビジネスシーンで活躍する確かな人材となるには、情報処理や情報通信のスキルを身につけることが欠かせません。このゼミでは、実社会の即戦力となる能力を養うために、経営分野を基盤として情報の基礎知識や最新のICTについて学んでいきます。同時に、経営と情報の融合分野におけるさまざまな課題を通じて、社会人として必要な問題解決(自分で問題を見つけて解決する)能力を養っていきます。ゼミ生は、知的好奇心や探究心を持って、身近な問題から社会的な問題に至るまで、視野を少しずつ広げながら調査研究や問題解決に挑んでいます。

洪ゼミ

准教授洪 性奉

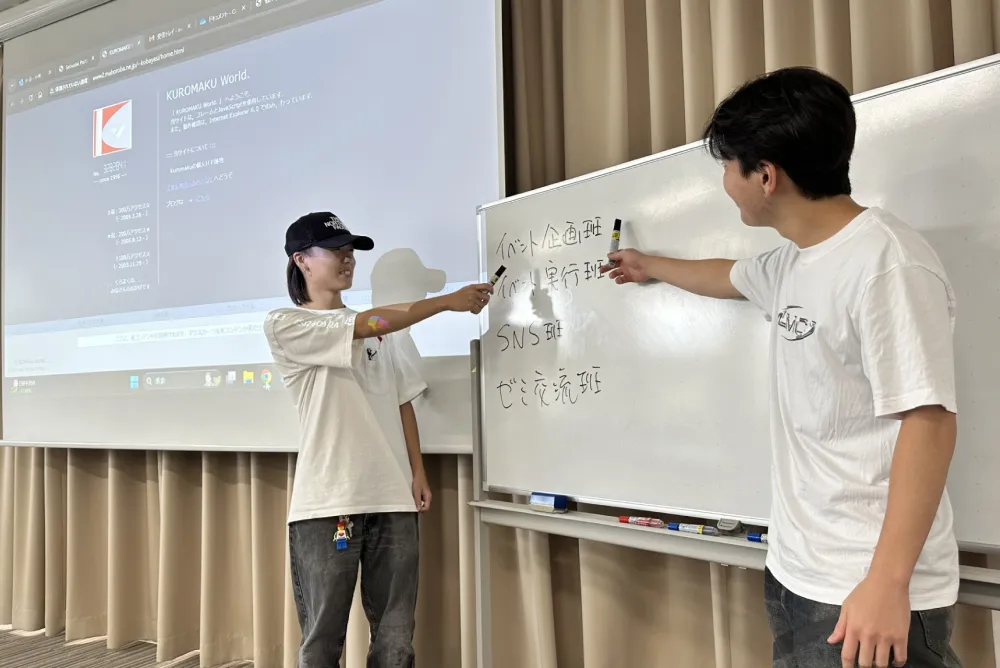

企業の経営戦略および競争優位について一緒に研究するゼミです。身近な事例を見つけて議論を重ね、経営戦略論の基本的な分析プレームワークを熟し独創的な研究成果を出すことを目指します。実践的な学びを通じて、自分自身の成長とともに仲間と協力して課題に取り組むことが求められます。これにより、柔軟な思考力、問題発見・解決能力、コミュニケーション能力、文章力、リーダーシップ、そして自ら行動する主体性が養われます。クラスでは研究と楽しさのシームレス(seamless)化を目指します。ゼミの特徴としては、他大学との合同ゼミ(発表やオンライン交流会)、ゼミのイベント企画など、ゼミ生が自ら行動を起こし提案する自主的ゼミです。

牧野ゼミ

准教授牧野 幸志

牧野ゼミは、経営で使える心理学を学びます。心理学の中でも、会社内の人間関係、コミュニケーション・スキル、消費者心理などに焦点をあてています。ゼミでは、「本当に欲しくて買ったのか?」、「流行と商品購買」、「ヒット商品の背景にある要因」 などのテーマについて、学生がプレゼンを行い、みんなで討論していきます。また、交渉術などを身につけるために、「進化系人狼」、「一番裁判(説得ゲーム)」、「ITO]などの心理ゲームを行い、心理テクニックは実践で学びます。ゼミ旅行やスポーツ大会なども実施しています。勉強にも遊びにも一生懸命取り組みます。

三木ゼミ

准教授三木 僚祐

三木ゼミは、管理会計を勉強するゼミです。管理会計は、企業の経営管理に役立つ情報を提供する会計です。管理会計を通じて、企業の経営管理者は企業全体、さらには事業部、部門、支店といった細かい組織単位のレベルでどれだけ儲かっているかや、どれだけコストがかかっているかを把握し、そのうえで今後企業活動をどのように進めていくべきかを考えていきます。管理会計の情報なしでは、企業の経営状況を知ることができず、適切な経営を行っていくことはできません。

ゼミでは、まず管理会計の基礎的な知識を学んだうえで、実際の企業では、管理会計情報がどのように作成・活用されているのかについてケーススタディを勉強し、企業の管理会計システムをどのように構築していくべきかを考えていきます。